- 更新日 : 2024年8月30日

債権質権設定契約書とは?ひな形をもとに記載項目や作成時の注意点を解説

債権質権設定契約書とは、債権に対して「質権」を設定する契約書です。主に保険金請求権や売掛金債権などの債権を、借入債務の担保として提供する際に締結されます。本記事では債権質権設定契約書の書き方や規定すべき事項の具体例、作成・レビュー時のポイントなどを解説します。

目次

債権質権設定契約書とは

債権質権設定契約書とは、債権に「質権」を設定する内容の契約書です。

「質権」とは、物について設定できる担保権の一種です。

被担保債権(=担保される債権)が不履行となった場合、債権者(質権者)は質権を実行し、最終的にはその競売等によって債権を回収できます。

質権は、債権に対しても設定可能です(=債権質)。質権者が債権質を実行すると、最終的には対象債権を自ら取り立てて、回収した金銭を被担保債権の弁済に充当できます。

債権質の設定に関する事項を定めるのが、質権設定者と質権者の間で締結される債権質権設定契約書です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

債権質権設定契約書を締結するケース

債権質権設定契約書を締結するのは、主に保険金請求権や売掛金債権などの債権を、借入債務の担保として提供すべき場合です。

貸付けを行う債権者は、債務者が借入金を期日通りに返せるかどうかについて審査を行います。債務者の信用力が不十分である場合、債権者は担保の提供を要求するのが一般的です。財産的価値のある担保を確保すれば、万が一借入金の返済が滞っても、担保実行によって債権を回収できます。

また、債務者にとっても、財産的価値のある担保を提供することにより、無担保よりも好条件で借り入れができるメリットがあります。

不動産や業務用機械などのほか、債権のうち支払いが確実であるものも担保に適しています。例えば、保険会社に対する保険金請求権や、継続的取引に関する安定した売掛債権などが、担保に適した債権の一例です。

債権に対して設定される担保権は、主に「質権」と「譲渡担保権」の2種類です。このうち質権の内容については、民法でルールが定められています。

質権は約定担保物権(=当事者の合意によって設定される担保権)であるため、債権質を設定する際には、質権設定者と質権者が債権質権設定契約書を締結します。

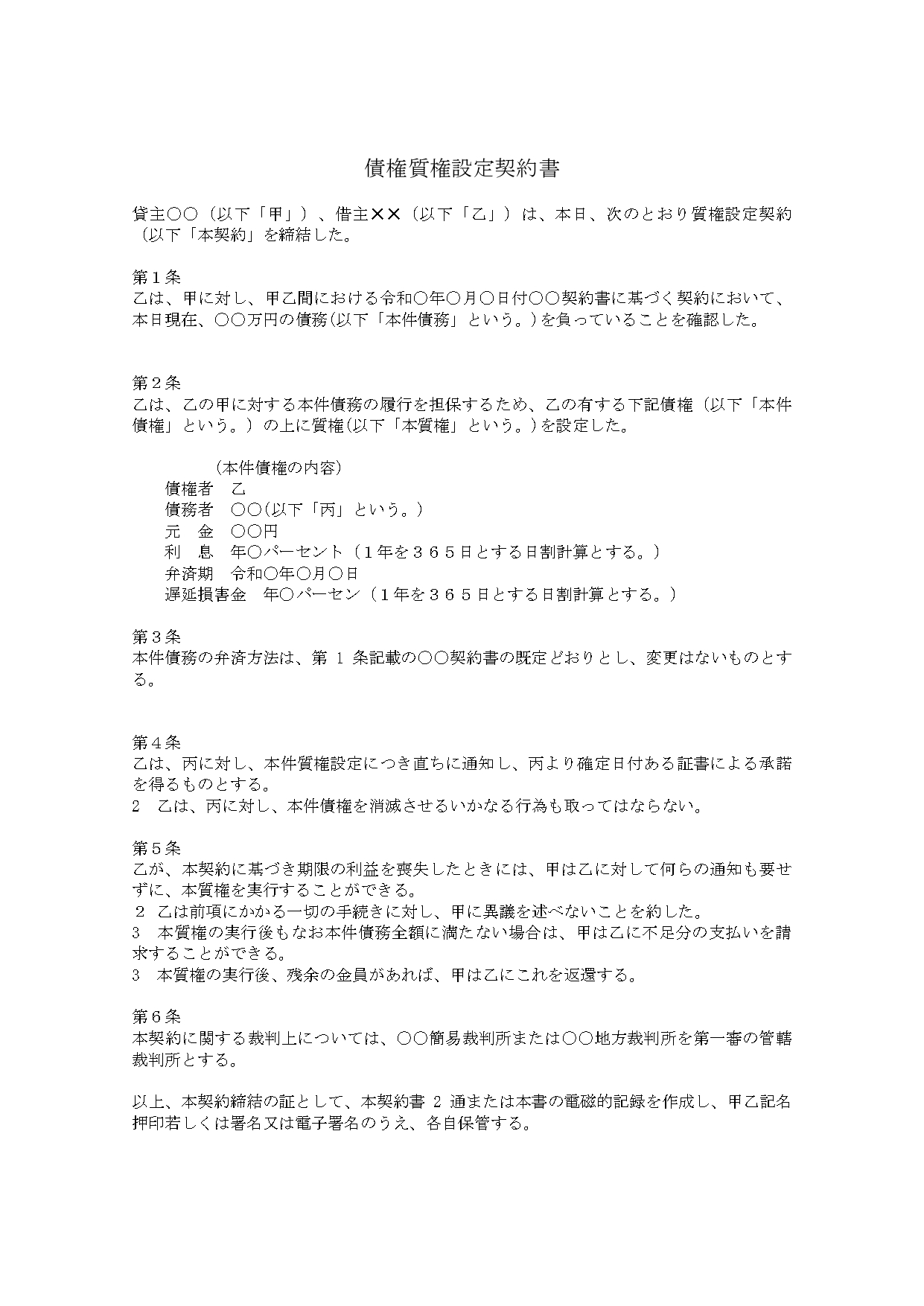

債権質権設定契約書のひな形

以下のページより、債権質権設定契約書のひな形をダウンロードできますので、ドラフト作成の参考にしてください。次の項目からは、同ひな形に沿って債権質権設定契約書の記載事項を解説します。

債権質権設定契約書に記載すべき内容

債権質権設定契約書に記載すべき主な事項としては、以下の例が挙げられます。

③対抗要件の具備

④質権の実行

⑤その他

被担保債権の表示

債権質によって担保される債権(=被担保債権)を特定するための情報を、契約などの発生原因によって記載します。

ひな形1条のように簡易的な記載とすることもありますが、債権の内容を詳細に記載することも考えられます。被担保債権の表示に関する記載例は、下記のひな形「別紙-担保債権の表示」をご参照ください。

質権を設定する債権の表示

質権を設定する債権を特定するための情報を、契約などの発生原因によって記載します(ひな形2条)。

債権の特定に必要な情報の項目は、「被担保債権の表示」と基本的に同様なので、上記のひな形「別紙-担保債権の表示」をご参照ください。

対抗要件の具備

債権に係る質権の存在を第三者に対抗するためには、以下のいずれかの対抗要件を具備する必要があります。

③質権設定登記(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条)

質権設定に関するトラブルを防ぐため、第三債務者による質権設定の承諾(②)を得ることが望ましいですが、それが難しい場合は通知(①)で済ませることもあります。

どのような方法によって対抗要件を具備するのかを、債権質権設定契約書に明記しましょう(ひな形4条1項)。

質権の実行

質権の実行について、以下の事項などを定めます(ひな形5条)。

- 債務不履行時(または期限の利益喪失時)における質権の実行方法(通知を不要とする旨、質権設定者は異議を述べない旨など)

- 質権実行後の過不足の精算

など

その他

上記のほか、以下のような一般条項を定めることが多いです。

- 反社会的勢力の排除

- 誠実協議

- 合意管轄(ひな形6条)

債権質権設定契約書の作成ポイント

債権質権設定契約書を作成する際には、被担保債権と質権を設定する債権を、それぞれ明確に特定することが大切です。同じ契約書において複数の債権が登場するので、混同しないように注意しましょう。

また、質権設定に関する対抗要件の具備や、質権の実行に関する条項を整備することも重要です。安定した形で質権を設定し、かつ債務不履行の発生時にはスムーズに実行できるようになっているかどうかを確認しましょう。

債権質権設定契約では、2つの債権の区別・特定に注意

債権質権設定契約では、被担保債権と質権を設定する債権という2つの債権が登場します。それぞれ、他の債権から区別できるように明確に特定しなければなりません。

債権質権設定契約書の条文において、2つの債権をそれぞれ明確に定義し、混同しないように全体の規定をチェックしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

交通事故の示談書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

交通事故の示談書は、事故の解決方法についての合意を証明する書類です。事故の内容や賠償額、その支払方法などが記載され、これが作成されていることによって当事者間のトラブルを未然に防ぐことができます。 当記事では示談書の作成方法について、ひな形を…

詳しくみる人材紹介契約書とは?記載すべき事項などを雛形をもとに解説

企業が人材を採用する方法は、求人広告やハローワークなど複数あります。人材紹介もその一つです。人材紹介は求人広告よりも自社に合った人材を採用しやすい方法なので、多くの企業が活用しています。 その際、人材紹介会社と締結するのが人材紹介契約書です…

詳しくみるパーソナルトレーナー業務委託契約書とは?例文・テンプレートを紹介

パーソナルトレーナー業務委託契約書は、ジム運営会社とトレーナーが対等な立場で締結する文書です。近年、トレーナーを従業員として雇用契約を結ぶのではなく、業務委託契約を締結するジムが増えてきました。この記事ではパーソナルトレーナー業務委託契約書…

詳しくみる連帯保証人なし・ボーナス併用の金銭消費貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

金銭消費貸借契約とは、お金を貸し借りする契約です。契約時には、支払い方法や利息、返済期限や保証人の有無など、細かく決める必要があります。契約書の書き方がわからない方は、弁護士が契約前に書類をチェックする「レビュー」を経たテンプレートを活用す…

詳しくみる標準倉庫寄託約款とは?ひな形をもとに役割や書き方を解説

標準倉庫寄託約款とは、倉庫業法で規定されている標準的な倉庫寄託約款のことです。倉庫業を営む場合は、倉庫寄託約款を定めて国土交通大臣に届け出なくてはいけません。記載すべき内容や種類、書き方についてまとめました。また、無料でダウンロードできるテ…

詳しくみる類似商号に対する警告書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

類似商号に対する警告書とは、自社の商号と類似した商号を無断で使用している者に対して、その使用の停止などを求める警告書です。侵害行為の内容や侵害に当たる理由を明示したうえで、速やかな使用停止を求める旨を記載しましょう。本記事では、類似商号に対…

詳しくみる