- 更新日 : 2026年1月27日

産業廃棄物処理委託契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

産業廃棄物処理委託契約書とは、産業廃棄物、いわゆる「産廃」の運搬や処分などを他者に委託する場合に締結する契約です。

今回はその契約書の様式について、Word形式のひな形をもとに、記載事項などについて解説します。

目次

産業廃棄物処理委託契約書とは?

産業廃棄物処理委託契約書とは、前述の通り事業者が産業廃棄物の運搬・処分などの業務を産廃処理業者などの第三者に委託する際に締結する契約書です。産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。

産業廃棄物の処理については廃棄物処理法という法律があり、原則として事業者は産業廃棄物が発生した場合、 その廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(法3条、11条)。

しかし、一般的には事業者が自ら処理するのではなく、産廃処理業者に処理を委託するケースがほとんどです。

産業廃棄物の「処理」とは収集や運搬、再生等の処分のことを指しますが、基本的に事業として行うには都道府県知事の許可が必要です。

収集・運搬のみ、処分のみを行う受託業者もあれば、両方を行う業者もあります。

いずれにしても、廃棄物処理法では委託する事業者、収集・運搬業者、処分業者の三者間で契約を締結することは原則的に禁止されています(法12条5項)。

したがって委託する事業者は、処理内容ごとに対応できる業者と産業廃棄物処理委託契約を締結する必要があります。

産業廃棄物処理委託契約書は、次の3種類です。

- 収集運搬委託契約書;廃棄物の収集運搬業務のみを委託する場合の契約書です。

- 処分委託契約書:廃棄物の処分業務のみを委託する場合の契約書です。

- 収集運搬・処分業務の委託契約書:委託先の事業者が収集・運搬と処分の両方の許可を受けている場合は、この契約書によって産業廃棄物処理委託契約を締結することができます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

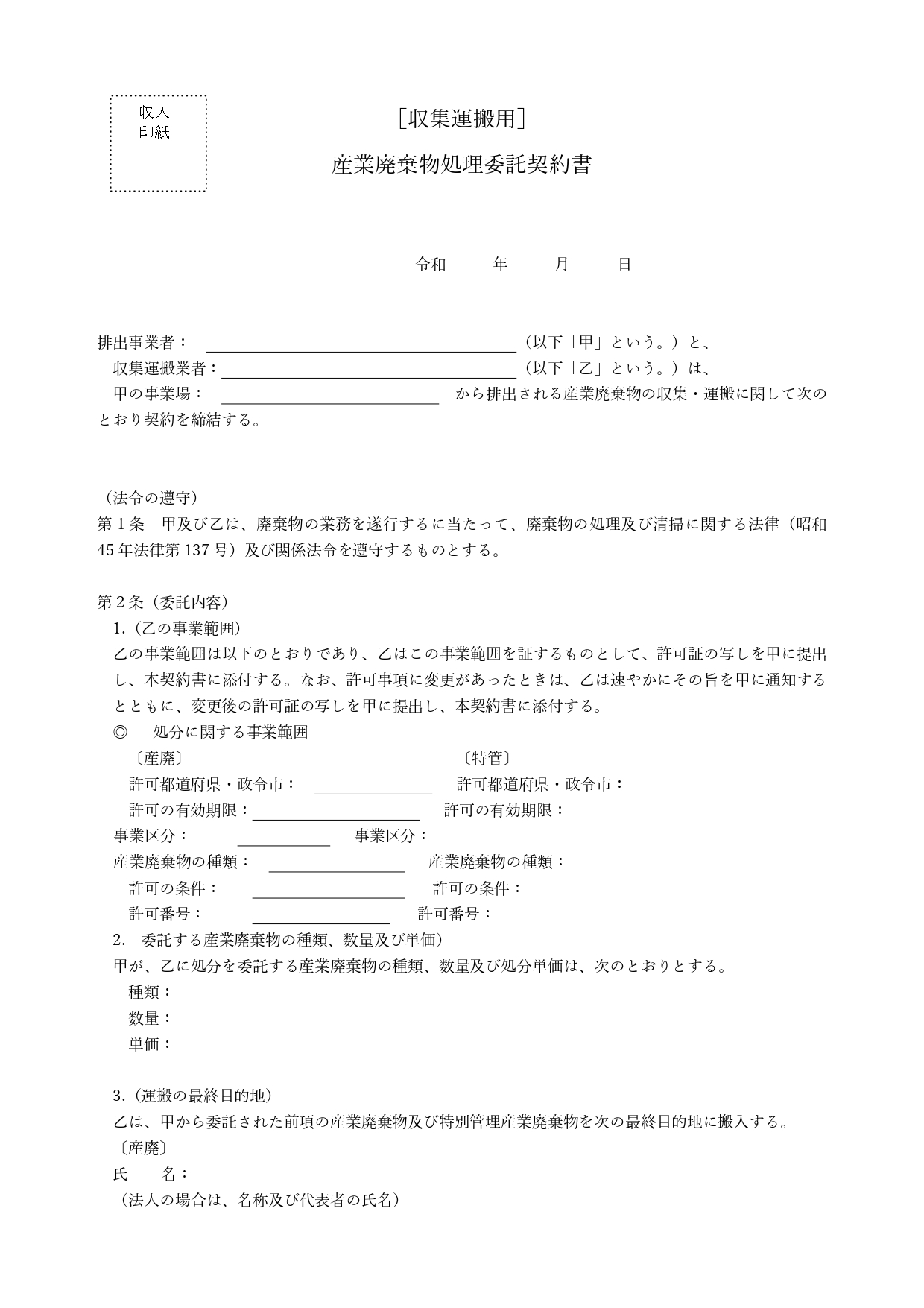

産業廃棄物処理委託契約書のひな形

廃棄物処理法では、産業廃棄物処理委託契約書の様式を定めていません。都道府県においても同様です。そのため、基本的には当事者のいずれかが作成する必要があります。

ここでは、収集運搬委託契約書の様式のひな形を紹介します。あくまでもひな形であるため、実際の契約の内容によって変更や削除、新たな条項の追加など、必要に応じて手を入れて活用してください。

ただし廃棄物処理法で定められた記載事項は、必ず記載しなければなりません。

近年は電子契約が普及していますが、産業廃棄物処理委託契約書も電子文書として作成し、電子署名を行って契約を締結し、電子データとして保管することができます。

廃棄物処理法で定められている記載事項

前述のように産業廃棄物処理委託契約書の記載事項はひな形でご覧いただけると思います。ここでは、廃棄物処理法で定められている記載事項をあらためて整理しておきましょう。

記載事項は、委託内容によって異なります。収集運搬の場合と処分の場合では、以下のように記載事項が一部異なります。

- 委託する産業廃棄物の種類(収集運搬・処分)

- 委託する産業廃棄物の数量(収集運搬・処分)

- 運搬の最終目的地(収集運搬のみ)

- 処分または再生の場所の所在地(処分のみ)

- 処分または再生の方法(処分のみ)

- 処分または再生の施設の処理能力(処分のみ)

- 最終処分の場所の所在地(処分のみ)

- 最終処分の方法(処分のみ)

- 最終処分施設の処理能力(処分のみ)

- 委託契約の有効期間(収集運搬・処分)

- 委託者が受託者に支払う料金(収集運搬・処分)

- 産業廃棄物許可業者の事業の範囲(収集運搬・処分)

- 積替え保管場所の所在地(収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る)

- 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類(収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る)

安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等(収集運搬業者が積替え、保管を行う場合に限る)

- 産業廃棄物の性状および荷姿に関する情報(収集運搬・処分)

- 通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報(収集運搬・処分)

- 他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報(収集運搬・処分)

- JISC0950に規定する含有マークの表示に関する情報(収集運搬・処分)

- 石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その情報(収集運搬・処分)

- その他、委託者側からの適正処理に必要な情報で取り扱いの際に注意すべき事項(収集運搬・処分)

- 契約期間中に適正処理に必要な情報(収集運搬・処分における情報上記1.~6.)に変更があった場合の情報伝達に関する事項

- 委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項(収集運搬・処分)

- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱い(収集運搬・処分)

なお、委託先の事業者が収集運搬と処分の両方の許可を受けている場合の収集運搬・処分業務の委託契約書には、基本的に上記の項目すべてが含まれていなければなりません。

産業廃棄物処理委託契約書を結ぶ際の注意点

産業廃棄物処理委託契約には、以下の5つのルールがあります。

二者間契約であること

前述の通り、廃棄物処理法第12条では産業廃棄物処理に関して3者間で契約することは禁じられています。たとえば産業廃棄物を排出する業者が収集・運搬をA社、処分をB社に委託する場合、A社と収集運搬委託契約書、B社と処分委託契約書を、それぞれ締結することになります。

契約書を作成すること

一般的には契約は必ずしも契約書を作成する必要はなく、口約束でも成立します。廃棄物処理法では、家庭廃棄物や可燃ごみなどの一般廃棄物については、事業者に委託する場合でも契約書の締結は義務ではありません。

しかし産業廃棄物については、処理委託契約書を締結する義務を定めています(法12条5項、6項)。違反すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

必要事項を記載すること

収集運搬委託契約書は必ず記載しなければならない事項、具体的には前章で挙げた項目を記載することが廃棄物処理法の施行令および施行規則で定められています。

仮に項目に抜け・漏れがあった場合、委託基準違反でやはり3年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰が科せられることになります。

契約書に許可証などの写しが添付されていること

産業廃棄物処理委託契約を締結する際には、契約書に委託業者が産業廃棄物処理業務を適性に遂行できる事業者であることを証する書類を添付することが求められます。

詳しくは後述しますが、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、産業廃棄物分業の許可証の写し、再生利用に係る環境大臣認定証の写しなどが挙げられます。

5年間保存すること

処理を委託する産業廃棄物排出事業者は、委託契約が終了した日から5年間、契約書とマニフェストを保存しなければなりません。マニフェストとは産業廃棄物管理表のこと指します。

仮に契約書やマニュフェストを5年以内に破棄・紛失してしまうと、保管義務違反で6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるおそれもあります。

なお、廃棄物処理法では印紙税について定めていませんが、産業廃棄物処理委託契約書は印紙税法における課税文書に該当するため、契約書を作成・交付する場合は所定の印紙税を貼付する必要があります。

産業廃棄物処理委託契約書と一緒に作成すべき書類

産業廃棄物処理委託契約を締結する際には、契約書のほかにも以下のような書類を準備して添付する必要があります。添付すべき書類は産廃の収集・運搬、処分といった委託する業務によっても変わってきますので、その点も併せてご説明します。

産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

産業廃棄物の収集や運搬を業として行う場合、都道府県知事の許可が必要となります。産業廃棄物収集運搬業許可証は各都道府県の産業資源循環協会などに申請手続きを行い、審査を経て交付されます。産業廃棄物の収集や運搬を受託する場合、契約時に産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを添付しなければなりません。

産業廃棄物処分業許可証の写し

産業廃棄物の中間処理や最終処理を行うためには、産業廃棄物処分業許可証が必要です。こちらは日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習に参加した後に自治体の窓口で申請手続きを行い、都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)から許可が下りれば交付されます。産業廃棄物の処分を受託する場合は、産業廃棄物処分許可証の写しの添付が必須です。

再生利用に係わる環境大臣の認定証の写し

産業廃棄物処理業は「再生利用認定制度」を利用し、環境大臣の認定を受けることで、産業廃棄物処分許可や廃棄物処理施設の設置許可を得なくても、産業廃棄物処分を業として行えるようになります。認定を受けている業者は産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物処分に関する契約を締結して業務を受託する際に、認定証の写しを添付する必要があります。

広域的処理に係わる環境大臣の認定証の写し

前述の通り、産業廃棄物処分業務を行う場合は都道府県知事や政令指定都市の市長の許可を得なくてはなりません。例えば東京都内で業務を行うのであれば東京都知事、神奈川県で業務を行う場合であれば千葉県知事の許可が必要です。

「広域認定制度」を活用して環境大臣の認可を受ければ、自治体ごとの許可が不要となります。やはり認定業者は産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物処分に関する契約を締結する際には認定証の写しを添付しなければなりません。

無害化処理に係わる環境大臣の認定証の写し

無害化処理とは石綿(アスベスト)などを含んだ産業廃棄物を処理することです。審査を受けて環境大臣から認可を得ることで、無害化処理を業として行うことが可能となります。認定業者は産業廃棄物収集・運搬、産業廃棄物処分契約を締結する際には、認定証の写しを添付する必要があります。

産業廃棄物処理委託契約書の内容・記載事項について知っておこう!

事業者が産業廃棄物の運搬や処分などを他人に委託する場合に締結する産業廃棄物処理委託契約書について、ひな形を示して解説しました。記載事項は多岐にわたります。

ひな形の記載事項は、契約内容によっては不要なものを削除できますが、法定事項は必ず記載しなければならず、削除できないので注意してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

技術提携契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

技術提携契約書とは、契約する会社同士の技術などについて、提供・研究開発することを定める契約書です。企業がもつ技術や生産ノウハウを他社に提供したり、共同開発を行ったりする際に締結され…

詳しくみる取締役会の報告事項とは?決議事項との違いや報告義務を怠った場合のリスクまで解説

取締役会の「報告事項」について、その目的や「決議事項」との違いが分からずお困りではありませんか?この記事では、取締役会における報告事項の基本的な意味から、会社法で定められた具体的な…

詳しくみる秘密保持義務とは?ひな型をもとに契約書(NDA)の書き方や注意点を解説

秘密保持義務とは、企業間の取引や労働者の職務などで知り得た相手の秘密情報を、外部に漏えいしたり不正利用したりしてはならないという義務です。秘密情報の流出は大きな損害につながります。…

詳しくみる契約書における支払条項とは?記載すべき項目も解説

商取引を行う上で特に気をつけておきたいのが、お金の支払いや受け取りに関することです。金額や期限などで双方に認識の違いがあると大きなトラブルに発展しかねません。そこで、支払いに関して…

詳しくみるマンション管理組合に対する排水管修理費用請求はできる?請求書ひな形とともに解説

マンションの組合員は、管理組合に対して排水管修理費用請求ができるケースがあります。経年劣化の場合や修理する箇所が共用部分の場合に、修理費用を請求可能です。本記事では、企業の法務担当…

詳しくみる弁済期限変更契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

弁済期限変更契約書とは、消費貸借契約の弁済期限を変更する際に必要な契約書です。この記事では、弁済期限変更契約の概要および弁済期限変更契約書のひな形、契約書に記載するべき内容と作成時…

詳しくみる