- 更新日 : 2026年1月6日

使用賃借契約書とは?参考用のテンプレート付き!

「使用貸借」という言葉は聞いたことがあっても、普通の契約との違いや使用される場面まではわからない方が多いのではないでしょうか。

ここでは使用貸借契約について、不動産・マンションなどにおける契約書のテンプレート見本や、親子間とそれ以外での契約における注意点などを解説します。

目次

使用賃借契約書とは?

そもそも使用貸借契約とは?

「使用貸借」は貸主が借主に対し、ある物を無償で貸し出すこと、また、借主が貸主に対してその物を使用収益した後に返還することをそれぞれ約束することで成立する契約です。(民法593条)

「物」は、道具や機械などの動産であっても不動産であっても構いません

一般的な賃貸借契約との最大の違いは、無償で貸し借りを行うことです。使用貸借には「対価」が存在しないので、貸主は目的物を借主に渡せば義務を果たしたことになり、その後は借主にのみ借りた物の返還義務(同593,598条)や用法遵守義務(同594条1項)などの義務が残ります。これを「片務契約」といいます。ちなみに、同じように他人に物を使用収益させる賃貸借契約は、貸主借主双方に義務を課す「双務契約」です。

とはいえ、通常は縁もゆかりもない第三者に無償で物を貸すことはないでしょう。使用貸借契約は親子などの親族間、または非常に親しい間柄にある者との間で締結されるケースがほとんどです。

使用貸借契約の具体例

使用貸借契約の具体的なケースには、以下のようなものがあります。もちろん、すべて無償であることが条件です。

- 親名義の車を子が一定期間使用する

- 親が所有するマンションに子夫婦が入居する

- 昔お世話になった人が困っていたので、自宅の使っていない離れに住んでもらう

ただし、一点注意しなければならないのは「無償≒対価としての意味を持たない」ということです。例えば、マンションの固定資産税を支払うのは「通常の必要費」(同595条)として借主に支払義務があるといえますし、家賃相場10万円の建物に対し月2万円だけの支払いは対価とは認められにくいでしょう。

使用貸借契約書の必要性

「無償での貸借か否か」で問題になるのは、不動産を借主は賃貸借だと思い、貸主は使用貸借だと思って契約していた場合です。建物の賃貸借契約であれば多くのケースで借地借家法が適用されて借主は保護されますが、使用貸借契約だと突然退去を迫られることがあります(同598条2項)。また、賃貸借契約であれば借主が亡くなっても権利義務は相続されますが、使用貸借の場合は借主が死亡すると契約が終了します(同597条3項)。

特に生活の基盤となる不動産については、たとえ近しい関係であっても後で揉めないように、使用貸借なのか賃貸借なのかが明らかになるように契約書を作成しておくことを強くおすすめします。

参考:民法|e-Gov法令検索

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

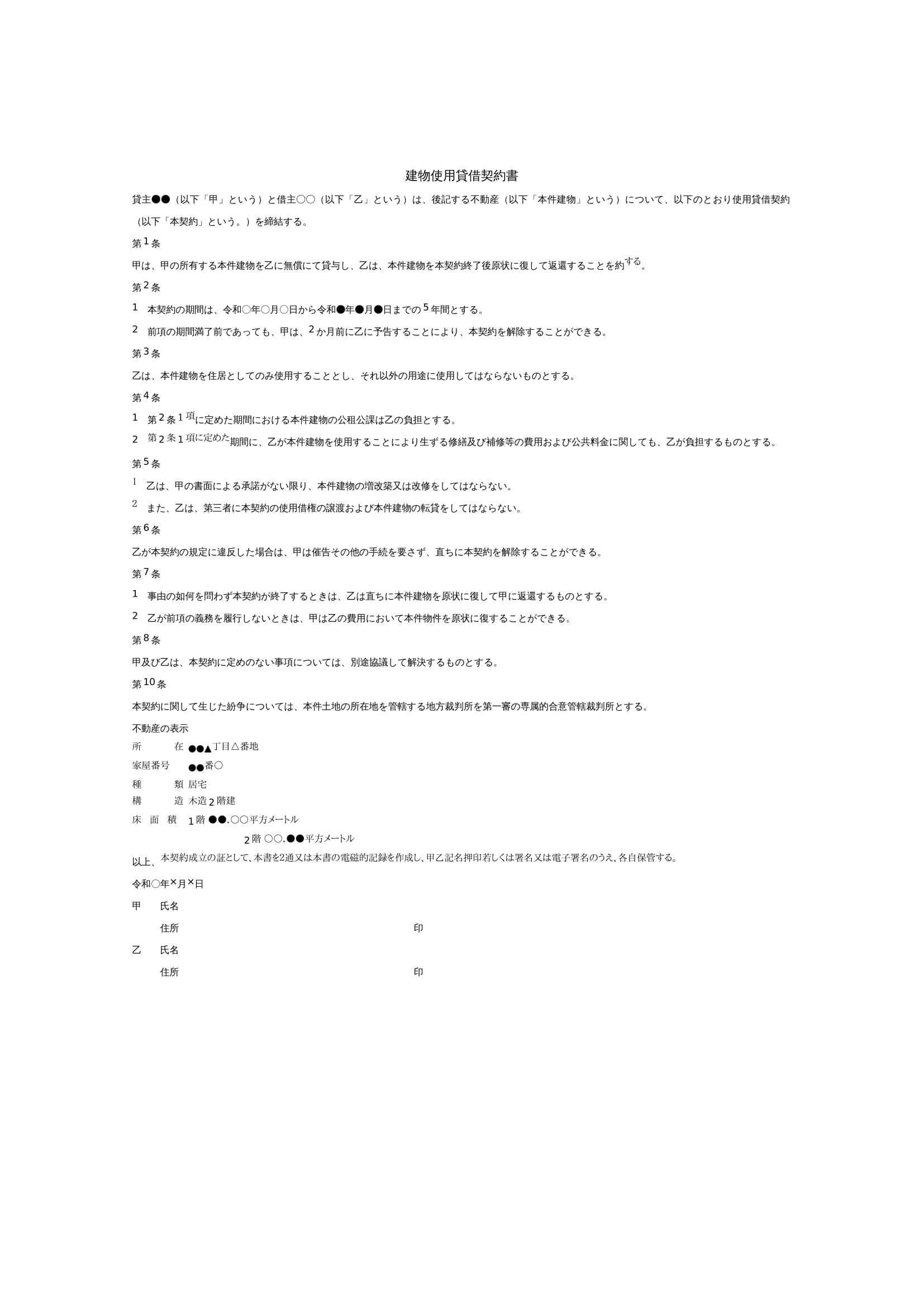

使用賃借契約書のテンプレート

使用貸借契約書の作成において重要なのは、双方が使用貸借契約と賃貸借契約の相違について十分に理解できる内容にすることです。具体的には無償であること、固定資産税や通常の修繕費は対価とならないこと、契約期間を定めること(定めない場合は貸主の都合で契約解除できること)、借主の死亡によって契約が終了することなどです。

ただし当事者の合意があれば、法の規定によらない特約を設けることもできます。

以下の使用貸借契約書のテンプレートを参考にしてください。

使用賃貸契約書は親子間でも必要?

前述のとおり、使用貸借は親子など近い親族間で行われるケースがほとんどです。親が一棟丸々所有している賃貸マンションの一室に子が無償で住んだり、親名義の土地を子が無償で借りて、その上に家を建てて子の家族が住んだりするケースはよく見られます。

税務でも、使用貸借は強い権利意識が認められないとして、相続税や贈与税の計算時に使用貸借に係る使用権の相続税評価額をゼロとしています。

参考:No.4552 親の土地に子供が家を建てたとき|国税庁

親子間の使用貸借が一般的であることや「親子間で契約など水臭い」という考えなどから、契約書を取り交わさないケースがほとんどではないでしょうか。

契約書の要否については、使用貸借契約は口頭でも成立するため法律上は不要です。しかし、不測の事態が生じた場合にどうすべきかについては、各家庭の事情に応じた取り決めを盛り込んだ契約書を作成しておいたほうがよいでしょう。

例えば、夫の親名義のマンションを使用貸借している間に夫が死亡すると法律上は契約が終了するため、夫と同居していた妻や子が、夫の親から退去を求められる恐れがあります。

この場合、「夫の死後1年後(以降)に退去を求めることができる」あるいは「妻と親で協議をして賃貸借契約に移行することができる」といった記載のある契約書をあらかじめ作成しておけば、時間的猶予が生まれます。

また、契約期間や親(貸主側)が返還を求められる条件などについても書面で明らかにしておいたほうが、判断基準があるのでお互いに納得できるでしょう。

なお、親名義の家に子の家族が同居するケースについては日常的に行われており、共用部分も多いなどいくつか事情は異なるものの、契約関係としてはやはり使用貸借と考えてよいでしょう。

使用貸借契約書と直接関係ありませんが、自己の所有不動産に使用貸借させている子A以外に子Bがいる場合は、親は相続人AとBの相続が不公平にならず、かつ自身の死後もAが現在の住居に住み続けられるよう配慮した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

不動産契約の際には使用賃貸契約書について理解しておこう!

使用貸借は基本的に不動産会社が仲介するような契約ではありません。しかし、親族間などで気づかぬうちに使用貸借契約の要件を充たした行為が意外とあることはご理解いただけたでしょうか。

使用貸借契約契約書を必要とするケースと考えられる場合は、親族間であってもきちんと話し合い、契約書を作成しておくことがトラブルの防止につながります。そうしたメリットから見て、使用貸借契約の知識を身に付けておくことをおすすめします。

よくある質問

使用賃貸契約書とは何ですか?

一方が無償で他方に不動産などを貸す使用貸借について、その契約の際の約束事をまとめた書類です。詳しくはこちらをご覧ください。

使用賃貸契約書は親子間でも必要ですか?

ケースバイケースですが、子の家族も一緒に住むなど親子以外の者が関わる場合などは作っておいたほうがよいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

金銭消費貸借契約(連帯債務)とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

金銭消費貸借契約書とは、お金の貸し借りについて定めた契約書です。複数の債務者が連帯してお金を借りる場合には、その旨を金銭消費貸借契約書に明記する必要があります。本記事では、連帯債務…

詳しくみる買取承諾書とは?テンプレートや例文、書き方、法律の注意点を解説

買取承諾書は中古品を買い取る際に作成する書類です。品目の詳細や買い取りに関するルールが記載されており、中古品を売却する人が買取業者に提出します。本記事では買取承諾書の書き方を、ひな…

詳しくみるトリミング利用規約同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

トリミング利用規約同意書とは、ペットの飼い主がトリミングサロンを利用する際、注意事項や利用できない場合、サロン側の免責事項等の利用規約を記載して同意を求める書類です。トリミングを行…

詳しくみる取締役委任契約書とは?雛形つきで記載すべき内容を解説!

社外取締役の設置義務化等により、取締役契約書の重要性が高まっています。取締役は株式会社との間で委任の規定が適用されますが、不明瞭な点も多く十分とはいえません。この記事は、取締役の責…

詳しくみる酒類販売免許の取引承諾書とは?ひな形を基に書き方を解説

酒類販売免許の取引承諾書は、酒類卸売業免許を得る際に作成する書類です。具体的な事業計画があることを証明するために、仕入先や販売先から取得するもので、申請結果に大きな影響を与えます。…

詳しくみるデータ入力委託契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

データ入力委託契約書は、データ入力業務の受委託に関して、委託者と受託者の間で締結する契約書です。委託するデータ入力業務の内容や、報酬をはじめとする契約条件などを定めます。本記事では…

詳しくみる