- 更新日 : 2025年3月24日

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求とは?流れや書類の書き方を解説

暴行により傷害を受けた場合、加害者に治療費や慰謝料を請求することができます。ただし実際に金銭の支払いを受けるには、被害者の方がしないといけないことや、注意点がたくさんあります。本記事ではその要点や請求書の書き方などを取り上げて解説しますので、ぜひ目を通してください。

目次

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求とは?

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求とは、被害者が加害者に対して損害賠償を求める民事上の手続きです。原因となる行為は刑法に抵触する犯罪行為ですが、私人から私人への金銭の請求は民事上の手続きとして行われます。

暴行という罪に関しては次のように刑法で規定されており、罰金刑などが予定されているものの、これは被害者に対する金銭の支払いを求めるものではありません。

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

犯罪者に対する処罰、社会秩序を維持するための制裁として科されるものであり、罰金は国庫に納められます。そのため、罰金刑が被害者の個人的な損害を補償するために支払われることはないのです。

そこで被害者個人においては、民法の次の規定を根拠に暴行をはたらいた人物へ請求を行う必要があります。

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(財産以外の損害の賠償)

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

ここでは暴行とは定義されておらず、不法行為に対して広く損害賠償責任を規定しています。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

請求できるケース

暴行による傷害の治療費・慰謝料を請求できるケースとしては、以下のような例が挙げられます。

- 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの暴力行為があり、それによる被害が生じている場合(治療費の請求であれば実際に怪我をしていること、慰謝料であれば身体的・精神的苦痛を受けたこと)

- 傷害の証拠がある場合(診断書や治療費の領収書、傷害の写真などの客観的な証拠)

- 目撃者や防犯カメラの映像がある場合(第三者の証言や映像証拠により暴行の事実が裏付けられる)

- 加害者が特定できている場合(加害者の身元が明らかで、連絡先や住所が判明している)

これらのケースでは被害者側の主張が認められやすく、請求が成立する可能性は高いでしょう。

請求が難しいケース

前項の内容とは反対に、以下のようなケースでは、治療費・慰謝料の請求が難しくなります。

- 正当防衛と認められる可能性がある場合

- 被害者にも過失がある場合(過失相殺により請求額が減額される可能性がある)

- 加害者が特定できない場合(暴行の加害者が不明で請求先が特定できない)

- 証拠が不十分な場合(傷害の証拠や暴行の事実を裏付ける証拠が不足している)

- 時効が成立している場合(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間を過ぎている)

- 加害者に資力がない場合(加害者に支払い能力がない場合は請求が認められても実際の補償を受けられない)

これらのケースでは、請求自体が認められない、または実際に受け取れる金額が少なくなる可能性があります。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求を行う流れ

暴行による被害に対し損害賠償請求をするとき、次の流れに沿って対応を進めていくとよいでしょう。

①警察への被害届の提出

まずは警察署に被害届を提出します。被害届は犯罪被害の事実を捜査機関に申告するための書類であり、警察署や交番で提出が可能です。

被害届には以下の内容を記載しましょう。

- 届出日

- 届出人の情報

- 被害者の情報

- 被害の詳細(日時、場所、被害の内容など)

- 加害者の特徴(わかる場合)

被害届の提出は事件の捜査開始のきっかけとなり、加害者の特定や証拠の収集など、後の刑事手続きや民事での請求にも重要な役割を果たすでしょう。なお、被害届は刑事手続きの開始を目的としたものであり、提出したからといって直ちに損害賠償が認められるわけではないことに留意してください。

②診断書の取得

医療機関での診断書の取得も重要です。診断書は以下の情報を客観的に示す証拠になります。

- 傷害の種類と程度

- 治療に要する期間

- 後遺症の有無とその程度

この診断書は、後の損害賠償額の算定や示談交渉の際にも重要な根拠となります。また、診断書だけでなく治療費の領収書や通院記録なども保管しておくと、損害の立証に役立つでしょう。

③示談の交渉

加害者との話し合いができる状況にあれば、示談交渉によって解決を図ることも可能です。示談は当事者間で和解を図る手続きであり、上手くいけば裁判手続きなどを利用するよりも素早く賠償金を受け取ることができます。

示談においては具体的な損害賠償額(治療費、慰謝料など)を話し合うほか、支払い方法やその他の今後の約束事について取り決めを行います。

示談が成立した場合はその内容を書面にまとめ、双方が署名・押印することで合意の証拠としましょう。なお、示談交渉を当事者間で進めると感情的になりやすいため、弁護士に依頼することが推奨されます。

④損害賠償額(治療費・慰謝料)を内容証明郵便で通知

示談交渉が難航する場合や加害者と直接交渉したくない場合は、内容証明郵便で損害賠償請求の意思を通知。

内容証明郵便にて「事件の概要(日時、場所、被害の内容)」「請求する損害賠償額の内訳(治療費、慰謝料など)」「支払期限」「支払方法(振込先口座情報など)」などの情報を明確に伝えることで、相手方が支払いに応じてくれる可能性があります。

また内容証明郵便を利用することで通知の記録が残るため、後に裁判が必要となった場合でも「請求など受けていない」と主張されるリスクを回避できるでしょう。

⑤合意が成立しない場合は法的手続

示談交渉が成立しない、内容証明郵便による請求でも応じてくれない、といった場合には法的手続きも検討しましょう。具体的には以下の方法があります。

- 民事調停の申立て(非公開の話し合いによる解決。手続きが比較的簡易でコストも安い。)

- 少額訴訟の提起(60万円以下の請求に限るが、即日判決が出るため解決までの時間が短い。)

- 通常の民事訴訟の提起(手続きがもっとも大変で時間もかかるが、厳格な審理をしてもらえる。)

ただし、これらの手続きには専門的な知識と経験が必要となるため、弁護士に相談することが推奨されます。特に証拠の収集や法的主張の構成、訴状の作成など、一般の方には難しい部分が多いからです。

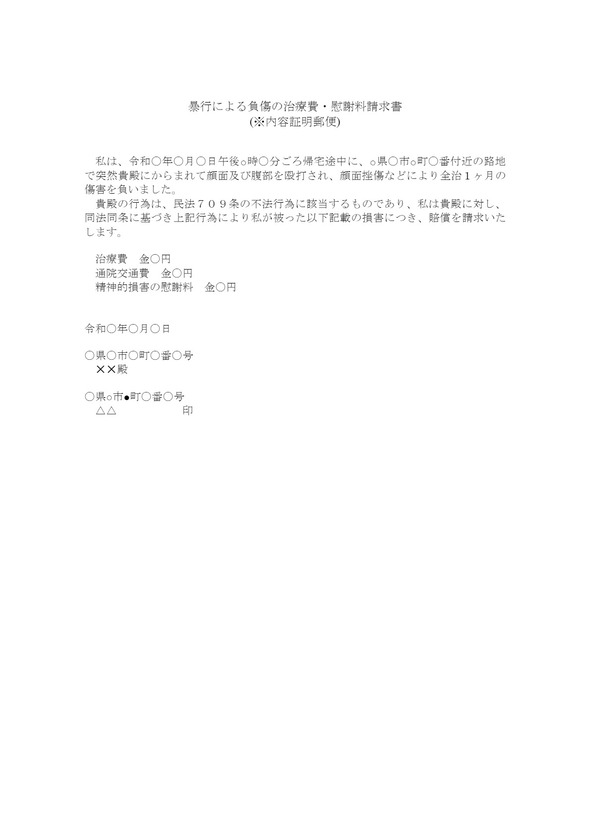

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求のひな形・テンプレート

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。

ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、ワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウドでは、暴行による傷害の治療費・慰謝料請求のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。適宜加筆修正して活用してください。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求書に記載すべき内容

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求書は、被害者が加害者に対して損害賠償を求めるために作成する文書です。

この請求書では、事実関係を明確に示し、請求の根拠を明らかにすることを意識しましょう。作成の大事なポイント以下に整理します。

1. 被害の内容

被害の内容は、請求の根拠にもなるため重要な情報です。以下の点を具体的かつ正確に記載しましょう。

- 暴行を受けた日時と場所

- 暴行の態様(どのように殴られたかなど)

- 受けた傷害の内容(診断名、全治期間など) など

例えば、次のように記述します。

令和〇年〇月〇日午後○時〇分ごろ帰宅途中に、○県〇市○町〇番付近の路地で突然貴殿にからまれて顔面及び腹部を殴打され、顔面挫傷などにより全治1ヶ月の傷害を負いました。

2. 請求金額の内訳

請求金額は、具体的な根拠に基づいて算出し、内訳も明示しましょう。実際に支払った医療費の総額、通院に要した交通費の合計、精神的苦痛に対する補償額、その他休業損害などもあれば算定します。

慰謝料など算定が難しいものについては弁護士に相談して具体的な金額を出してもらうとよいでしょう。

3. 支払い方法と期限

加害者に対して、具体的な支払い方法と期限も明示します。

本書面到達後○週間以内に、下記銀行口座にお振り込みください。期限内にお支払いいただけない場合には、法的手続きを取らせていただきます。

請求金額が高額な場合や相手方に十分な資力がないときは分割払いの条件を提示することも検討します。

4. 加害者と被害者の署名・押印

請求書には、誰が作成して誰に対して送った文書なのかがはっきりとするように「加害者の氏名・住所」および「被害者の氏名・住所」を記しましょう。また、署名欄を設けること、押印すること、作成日付を記載することにも留意します。

5. 証拠や根拠の提示

請求の正当性を裏付けるため、以下のような証拠や根拠を提示しましょう。

- 診断書:傷害の診断内容と全治期間を示すもの

- 領収書:治療費や通院交通費の支払いを証明するもの

- 写真:傷害の状態を示すもの

- 目撃者の証言:暴行の現場を目撃した第三者の証言

これらの証拠の存在に言及し、請求の根拠を明確にします。

治療費・慰謝料請求書を作成する際のNGな書き方

請求書を作成するときは、あいまいな表現を使わないようにしましょう。「おそらく」や「多分」といった表現は避け、また、金額についても「約○○万円」ではなく根拠を持って確定的な金額を記載すべきです。

あまりに過大な金額の請求などもNGです。相手方が暴行をしてきた加害者であったとしても、際限なく慰謝料を請求できることにはなりません。裁判でも認められるような合理性のある金額の範囲内に収めるようにしましょう。

感情的な表現、とりわけ相手方を畏怖させるような書き方もNGです。許せない気持ちがあったとしても脅しとなるような表現をしてしまうと、今後はご自身の立場が悪くなってしまいます。冷静を心がけ、必要な情報を淡々と記しましょう。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求の相場はどのくらい?

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求の相場は、一般的に「10万円~30万円程度」と考えられています。

ただし、この金額はあくまで目安であり、事案の性質や状況によって大きく変動する可能性があることには留意してください。この金額の請求が保証されているわけではありません。それ以上の金額を請求できるケースもあります。

以下の要因が金額に影響を与えることになりますので、具体的な状況に応じて請求額は考える必要があるでしょう。

- 行為の悪質さ

- 負傷の程度

- 治療にかかった期間

- 後遺症の有無

- 物的損害の有無

例えば、暴行による怪我が軽度、怪我がない場合であれば10万円程度になることも考えられますが、怪我の程度が重度であり長期の治療を要する場合、あるいは後遺症をもたらす場合には30万円を大きく超えてくる可能性もあります。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求に関する注意点

請求をしたとしても、適切に対応しないと被害額に見合った十分な賠償金を得られない可能性があります。そこで請求を行う際は以下の点に注意しながら慎重に進めましょう。

適切な通院・治療を続ける

治療費・慰謝料請求の根拠となるのは実際に受けた治療です。そのため、医師の指示に従って適切な通院・治療を継続することが大事と覚えておきましょう。

治療を中断したり自己判断で治療を終了したりすると、後の交渉に悪影響を及ぼす可能性が出てしまいます。

後遺症をもたらすおそれがある場合にも特に慎重な対応が必要です。後遺症の有無や程度は慰謝料額に大きく影響する傾向がある一方、後遺症の判定は簡単ではなく、少なくとも症状が固定するまで治療を継続して適切な診断書を取得しなければなりません。

支払いがない場合の措置も検討する

示談や和解で合意したものの、その後支払いが約束通りに行われないケースもあります。このような事態に備え、示談書や和解調書の作成時に「強制執行認諾文言」を入れておきましょう。この文言があることで、支払いがないときは裁判所の判決を経ずに強制執行をすることが可能となるのです。

また、分割払いの場合は「期限の利益喪失条項」を盛り込み、一回でも支払いが滞ると残金全額の請求ができるようにしておきましょう。

実際に支払いが滞った場合は、まず内容証明郵便で支払いを催促します。それでも応じないときは強制執行や少額訴訟、民事訴訟などの法的手段を検討することになります。

弁護士にも相談する

治療費・慰謝料請求をするには専門的な知識を必要とします。請求額算定のために医師の知見が必要となることもそうですが、実際の請求手続きや相手方との交渉においては弁護士の知見が欠かせません。

例えば、弁護士に相談・依頼することには「適切な損害賠償額の算定ができる」「示談交渉の代行をしてもらえる」「法的手続きの説明と支援が受けられる」などの利点があります。

特に、被害が重大な場合や後遺症をもたらす可能性がある場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求書の保管年数や保管方法

請求書や示談書などを作ったときは、少なくとも、金銭が実際に支払われるまでは大事に保管しておきましょう。分割での支払いに対応したときはそのすべてが受け取れるまでは保管しておくべきです。

また、条件として「後遺症をもたらしたときは別途○○万円を支払う」などと定めており追加で支払いなどの対応が必要となる場合には、その条件を満たす可能性が残っている間は残しておきましょう。

暴行による傷害の治療費・慰謝料請求書の電子化、電子契約は可能?

請求書は書面(紙)である必要はありません。電子的に作成した請求書であっても、請求の事実やそこに記載した条件などが確実に証拠として提示できる状態にあるのなら電子化してもかまいません。

ただし、内容証明郵便を活用する場合や示談書を公正証書とする場合には書面でなくてはなりません。

なお、デジタル化に対応した内容証明の仕組みとして「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもありますので、こちらを使えば電子的に作成した請求書でも安全に配達してもらうことができます。

適切な治療費・慰謝料を請求しよう

暴行被害に遭ったときは、警察への被害届の提出や病院での診察・治療など適切な対応を取るよう心がけてください。その後の対応が請求の成功や失敗に関わってきます。

また、個々の状況によって最適な対応は異なるため、早い段階で弁護士に相談することも検討しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

解約通知書・退去届とは?提出期限や賃貸の解約方法と流れをご紹介

アパートなどの賃貸物件から引っ越す際に提出する解約通知書(退去届)。提出するタイミングや提出期限についてお悩みの方もいるのではないでしょうか。ここでは解約通知書とは何か、テンプレー…

詳しくみるマンション標準管理委託契約書とは?ひな形をもとに内容や注意点を徹底解説

マンションの管理を適正に行うためには、管理組合と管理業者との間で明確な契約が必要です。特に、マンション標準管理委託契約書は、管理業務の内容や範囲、費用、契約期間などを明確にするため…

詳しくみる退職勧奨同意書とは?作成するケースや書き方、注意点を解説

退職勧奨同意書とは、従業員と会社間で退職を合意する際に、退職の条件などを記した書面です。退職勧奨は従業員に自主退職を促す行為ですが、同意書を取り交わすことで円満な退職が実現できます…

詳しくみる共同出願契約とは?雛形をもとにメリットや注意点を紹介

複数の企業や個人、研究機関や教育機関が共同で発明をした場合、共同で特許を出願することができます。この際に発明者同士は「共同出願契約」を締結するのが一般的です。 今回は共同出願契約の…

詳しくみる取締役会の議長とは?役割や権限、社長・会長との違いや選任方法まで分かりやすく解説

取締役会の議長は、会社の重要な意思決定機関である取締役会を円滑に運営するためのキーパーソンです。その役割は単なる司会進行に留まらず、公正な議論を促し、決議の正当性を担保する重責を担…

詳しくみる労働組合通知書とは?加入通知や結成通知の作り方をひな形付きで紹介

労働組合通知書とは、労働組合が会社に通知を行うための文書です。この文書を受け取ったタイミングで交渉を持ちかけられることもありますので、会社側は適切な対処方法を知っておく必要がありま…

詳しくみる