- 更新日 : 2025年9月5日

請負契約とは?委任契約の違いやメリット、収入印紙などをわかりやすく解説

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約です。請負契約をスムーズに締結し、当事者間でトラブルの発生を防ぐためには、請負契約がどのような契約形態かをしっかり理解し、業務委託契約や他の形態である委任契約、準委任契約との違いを押さえておくことが重要です。

本記事では、請負契約と委任契約、準委任契約との違いや、メリット・デメリット、注意点などを詳しく解説します。

目次

請負契約とは

請負契約とは、請負人が依頼を受けた仕事を完成することを約束し、一方の発注者はその仕事の結果に対して報酬の支払いを約束する契約です(民法第632条)。建設工事やデザイン制作などが請負契約に該当する業務の例に挙げられます。

請負契約は仕事の完成が目的です。業務の遂行自体を目的とする委任契約や準委任契約とはその点で大きく異なります。また、業務委託契約は、その中身によっては請負契約に当たる場合もあります。

請負契約の意味

請負契約は、仕事の完成を目的としている点が特徴です。例えば、建設工事の請負や、デザインの制作などが挙げられます。

また、自動車の修理依頼、衣服のクリーニング依頼なども請負契約です。

自動車修理工場に対して自動車の修理を依頼する場合、契約の内容は「修理というサービス自体を受ける」というよりも「修理が完了した自動車を受け取り、それに対して報酬を支払うこと」が目的のため、請負契約に当たります。また、クリーニングの場合も、クリーニングが完了した衣服を受け取り、それに対して代金を支払うことが目的といえるため、請負契約に該当するのです。

「請負」という言葉がなくても、実体が仕事の完成を目的とするものであれば、請負契約に該当します。

請負契約と委任契約の違い

請負契約と似た契約に委任契約があります。委任契約とは、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」契約です(民法第643条)。法律行為とは、本人の意思表示によって法律効果を生じさせることです。

請負契約と委任契約の大きな違いは、目的にあります。請負契約が「仕事の完成」を目的としているのに対し、委任契約は「業務の遂行」を目的としている点が違います。

例えば、音楽教室を運営する企業が外部講師に教室で生徒にピアノを教えることを依頼した場合は、委任契約です。なぜなら、音楽教室の講師に仕事の完成といったものはなく、「ピアノを教える」という業務の遂行そのものが目的となるからです。

請負契約と準委任契約の違い

請負契約に似た契約には、準委任契約もあります。準委任契約とは、上述した委任契約のうち「法律行為ではない事務の委託」についての契約です。

準委任契約は委任契約の規定が準用されます(民法第656条)。例えば、企業が外部企業に対して市場リサーチを行ってもらう業務の契約や、従業員をサポートする常駐担当者の派遣を依頼する契約などが挙げられます。

請負契約との違いは、仕事の完成ではなく業務の遂行にある点は委任契約と同じです。また、法律行為ではない事務の委託であることが、委託契約とは異なる点です。

請負契約と業務委託契約の違い

請負契約と共によく使われる契約名に「業務委託契約」があります。

業務委託は、法人や個人に対して業務を委託すること全般を指します。したがって、請負契約、委任契約、準委任契約の総称ともいえる契約です。

請負契約との違いという観点では、業務委託契約の方が請負契約よりも幅広く使われる言葉といえます。

また、業務委託は委任契約、準委任契約も含むため、必ずしも仕事の完成を目的とする仕事とは限りません。

業務委託契約において、請負契約に該当するのか、委任契約・準委任契約に該当するのかは、契約内容が仕事の完成を目的としているかどうかで区別します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

請負契約を締結するメリット

請負契約を締結するメリットについて、「委託する側」と「受託する側」双方の観点から解説します。

委託する側のメリット

請負契約を委託する側には、主に以下のメリットがあります。

- 自社の求める成果物を入手しやすくなる

- 外部の専門的人材やノウハウを活用できる

- コスト削減につながる

まず、請負は仕事の完成が目的のため、契約締結の段階で具体的な納品物の仕様を取り決めます。その上で受託側は指定された仕様の成果物を納品するため、委託側は、自社の求めに合った成果物を得やすくなるといえます。

また、自社にはない専門的なノウハウや、高度なスキルをもつ外部の人材を活用できる点もメリットです。

さらに、業務を外部に委託することで、自社で専門的なスキルをもつ人材を教育する必要がなくなるため、教育コストを削減できます。請負契約では、成果物に対して報酬を支払えばよく、労働時間に対しての賃金は発生しないため、待機時間などの不要な時間に対する人件費を削減できる点もメリットです。

受託する側のメリット

請負契約を受託する側には、主に以下のメリットがあります。

- 業務の進め方の自由度が高い

- やり方次第で効率よく稼げる

受託側から見た大きなメリットは、まず、請負契約は業務における自由度が高い点です。基本的に、受託した業務については、委託側からの指示に従うのではなく、自社のやり方で進められます。したがって、業務の進め方やノウハウ、勤務時間などを受託側で自由に決められます。

また、業務を進める上での自由度が高いことから、やり方次第で報酬の高い仕事を効率よくこなすことも可能です。自社で幅広く応用できるノウハウを開発し、受注した業務に当てはめて業務をこなすことで、短時間で高報酬を得ることにもつながります。

請負契約を締結するデメリット

請負契約にはメリットがある一方、デメリットもあります。請負契約を締結するデメリットについて、ここでも「委託する側」と「受託する側」双方の観点から解説します。

委託する側のデメリット

請負契約を委託する側には、主に以下のデメリットがあります。

- 品質管理が難しい

- 自社に経験やノウハウが蓄積されない

請負契約では、発注先における品質管理の難しさが発生します。基本的に、委託側は受託側の業務に直接介入できません。受託側がレベルの高い作業をしてくれればメリットにつながりますが、一方で、仕事の品質に不安要素がある場合に、委託側がそのコントロールをしにくい点はデメリットといえます。

また、受託側に直接指示できないため、コミュニケーション不足に陥る恐れがあります。委託側と受託側の間で認識に齟齬が生じ、後でトラブルに発展するリスクもあります。

さらに、請負で業務を委託すると、自社に経験やノウハウが蓄積されない点もデメリットです。業務は基本的に受託側のノウハウに沿って進められるため、どれだけ素晴らしい仕事が完成しても、委託側にノウハウが残るわけではありません。

受託する側のデメリット

請負契約を受託する側には、主に以下のデメリットがあります。

- 経営が不安定になりやすい

- プレッシャーがかかりやすい

請負契約では、完成したものを納品することで報酬が発生します。完成させるまでの労働時間に対して賃金が支払われるわけではありません。業務中は報酬を得られないため、納品までの期間が長くなる仕事などの場合、運転資金が回らなくなるなど経営が不安定になる恐れがあります。

また、納品後に不備が見つかった場合は、報酬が支払われなかったり減額されたりするリスクがあります。不備が見つかると、受託側は修補や損害賠償金の支払いなどをしなければなりません。

さらに、請負契約では高品質の完成品を求められることもあり、大きな責任を伴うこともあります。上述したように、完成した仕事に不備があると報酬に影響します。請負契約の報酬額は金額が大きいケースが多いため、失敗が許されないプレッシャーの中で作業しなければならない点はデメリットかもしれません。

請負契約を締結するまでの流れ

請負契約を締結するまでの流れを、大きく3つの手順に分けて解説します。トラブルを避けるためにも、契約締結段階でわからないことがあれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。

契約内容を確認する

契約書を作成する前に、契約内容に誤りがないか、本当に合意できる内容かを当事者間でしっかり確認することが重要です。

具体的にすべきことは、「契約書(案)」を作成し、契約内容、納品物の仕様、報酬額、納品期日、納品方法などの項目を一つひとつ念入りに確認することです。数字や日付に間違いがないかもしっかり確認しましょう。

契約内容に誤りがあると、後になってトラブルに発展することもあります。したがって、契約書作成の前段階で内容を確認し、当事者間で合意しておくことが大切です。契約内容について疑問が生じた場合は、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

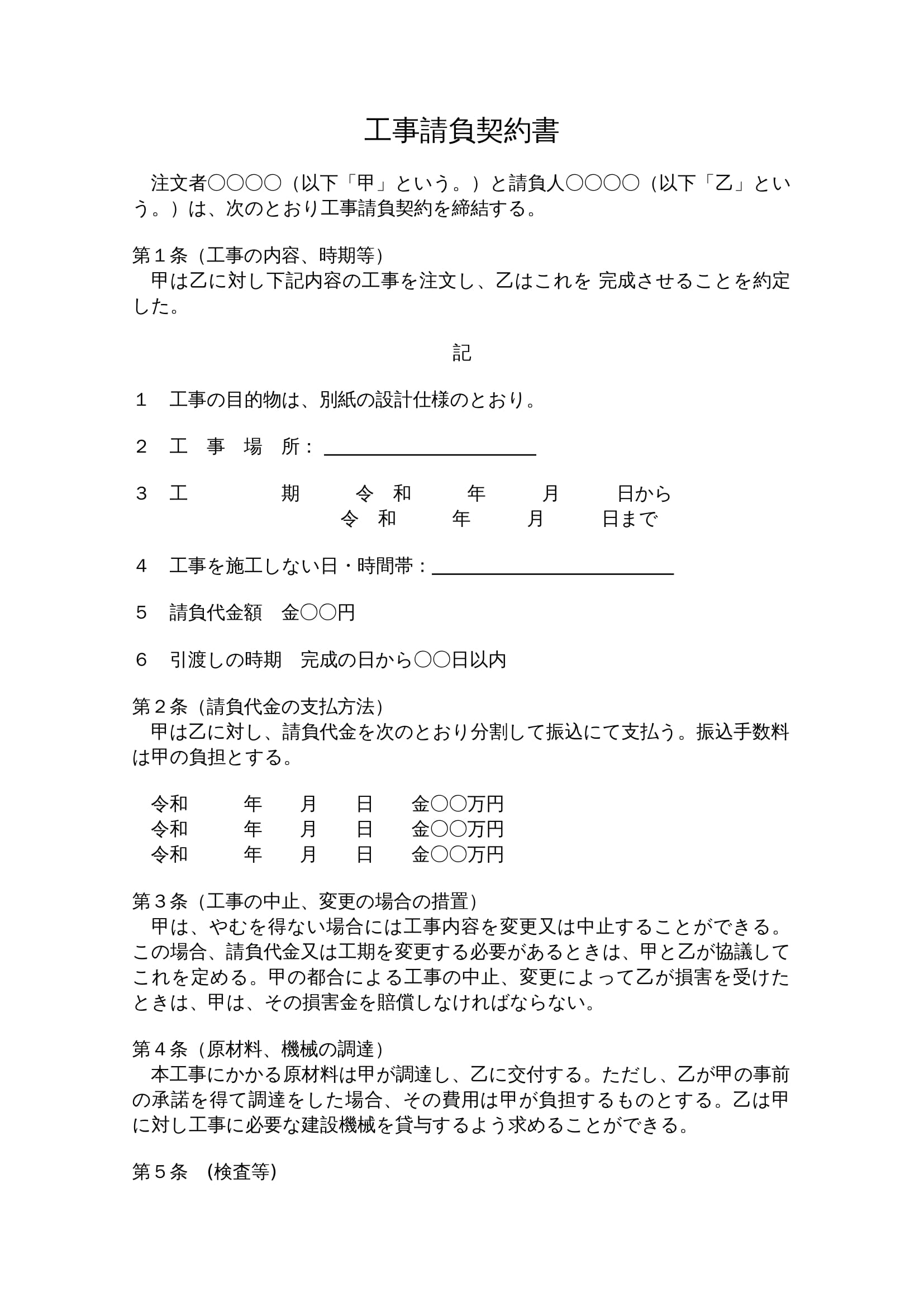

請負契約書を作成する

契約内容を確認し、当事者間で合意がとれたら、請負契約書の作成に移ります。必要事項が記載してあれば、書式はインターネットなどで入手できるテンプレートを利用してかまいません。

ただし、インターネット上にはさまざまな業種や仕事内容に対応したテンプレートがあるため、自社が締結する契約に沿う形となるよう修正しながら使うと良いでしょう。

また、作成した請負契約書は、弁護士などの専門家にチェックしてもらうと安心です。

請負契約を締結する

契約書が完成したら、当事者間で契約書を取り交わし、請負契約を締結します。法律上、請負契約の締結は当事者間の意思の合致のみで成立しますが、合意内容が多岐にわたるため、契約書をしっかりと書面で作成して双方で取り交わします。契約日をいつにするかも、当事者間であらかじめ決めておきましょう。

契約書の内容に問題がないことを最終確認したら、当事者双方が署名・捺印をします。それぞれが契約書を1部ずつ保管し、請負契約の締結が完了します。

請負契約で決定すべき事項

請負契約で決定すべき事項について、代表的なものを7つ紹介します。契約を締結する際は、これらの事項を具体的かつ明確に決めましょう。

委託料(契約金額)

請負契約の要である委託料(契約金額)を具体的に決定しましょう。契約書には「本工事の請負報酬は、金〇〇円(税別)とする」など、一目で金額がわかるようにします。

また、委託料の支払期日や支払方法についても具体的に決めましょう。「本契約締結の日から〇営業日以内に乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする」などと記します。

支払いが遅れた場合の遅延損害金の支払義務についても記載しましょう。

成果物

請負契約の目的である成果物の内容について具体的に決めることも不可欠です。完成品として求める目的物の詳細について、別紙で設計図や仕様書を添付するなどして確認漏れがないようにしましょう。

また、作業場所や着手日、完成日、引渡しの時期(「完成日から〇日以内」など)についても契約書に記載します。

納入方法

完成品の納入方法についても具体的に決めましょう。納入方法にはさまざまなパターンがあります。委託側まで運んでもらうことも、委託側が自ら受託側まで引き取りに行くことも可能です。委託側が指定した場所で引渡すこともできます。完成品の状態によって、受託側が納入しやすく、委託側が受領しやすい方法を選びましょう。

また、いつの時点をもって引渡し完了とするかについても明確に定め、契約書に記入しましょう。

検収基準

検収とは、納品物の品質、仕様、数量などが契約内容に合致しているかを検査することです。検収の基準についても契約書に盛り込んでおきましょう。

まずは「発注者は、受注者から納品を受けた成果物につき、受領後〇日以内に検査を行う」などとし、検収を行うことを記します。検収の基準については別紙に詳しく記載することも可能です。

次に、検収が不合格となった場合の対応についても記載します。例えば「発注者は受注者に対し、不合格とした理由を明確に示した上で、修正または納品のやり直しを求めることができる。受注者は、発注者との協議により定めた期限内に成果物を無償で修正または再納品を行う」などとします。

契約不適合責任

契約不適合責任とは、売買契約において目的物に契約内容と適合しない点があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。2020年4月に民法が改正されるまでは、「瑕疵担保責任」と表現されていました。

契約不適合責任は、売買契約の他にもさまざまな契約で生じうる責任であり、請負契約においても同様です。請負契約の場合は、納品物に種類や品質などで契約内容と適合しない点があった場合に、受託者が委託者に対して責任を負います。

納品物に欠陥があった際の責任について定める重要な規定になるため、契約不適合責任についても契約書に明記しましょう。

知的財産権

請負契約では、知的財産権の扱いについて取り決めることも重要です。請負契約では、取引相手がもつ技術やノウハウなどの知的財産を活用して目的物が完成します。その際、相手の有する技術やノウハウの提供を強制したり、業務に必要な範囲を超えて情報の提供を求めたりして知的財産権を害してはなりません。

相手の知的財産権を侵害しないことは、委託側も受託側も共に気をつける必要があります。したがって、知的財産権についても契約書に明記しましょう。

契約の解除

委託側および受託側が、いつどのように契約を解除できるかの条件を決めます。例えば、報酬額の支払不能や破産申し立てなどがあった場合や、重大な契約違反が認められた場合などが挙げられます。

また「本契約を解除することにより相手方が損害を被った場合、その損害の賠償を請求することができる」など、損害賠償について記載することも可能です。

請負契約書のひな形・テンプレート

フリーランス新法に対応した請負契約書のWordテンプレートを無料で提供しています。「契約書ひな形まとめパック」より、ご自由にダウンロードして活用ください。

改正民法による請負契約の変更点

2020年4月1日に施行された改正民法では、請負契約の規定も一部変更されました。主な変更点は以下の4つです。

- 請負人に対する割合的報酬

- 契約の解除の要件変更

- 注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除の制限

- 請負人の契約不適合責任

1.請負人に対する割合的報酬

「請負人に対する割合的報酬」は、注文者(委託側)に責任がない状況で、仕事が途中で完成できなくなったり契約を解除されたりした場合について定めた条項です。請負人(受託側)がすでに行った仕事のうち、注文者が利益を受ける分に応じて報酬を請求できるとされています(改正民法第634条)。

注文者の責任なく仕事が途中で止まったり解除されたりした場合でも、注文者は請負代金を支払う義務があるのかについて、旧民法には明文の定めがありませんでした。

この点について、改正民法では最高裁判所の判例や一般的な解釈をもとに明文化されました。

2.契約の解除の要件変更

「契約の解除の要件変更」は、以下の内容を明文化したものです(改正民法541条~)。

- 債務者側に帰すべき責任がなくても債務の不履行があれば解除が可能であること

- ただし、債務不履行が軽微な場合には解除できないこと

旧民法では、契約の解除は債務者に帰すべき事由・責任があることが要件とされていました。改正民法ではこの点を変更し、解除の要件から「債務者の帰責性」を削除したのです。

他にも、催告解除の要件を明確にし、債務者が債務の履行をする意思がないなどの無催告解除の要件も整理されました。これは、請負契約だけではなく契約全般の解除に適用されます。

3.注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除の制限

「注文者の破産手続の開始による、請負人からの解除の制限」は、注文者が破産手続開始決定を受けた場合に、請負人から契約解除できるかについて「仕事を完成しない間に限り可能」という制限を加えたものです(改正民法第642条第1項ただし書)。

旧民法では、注文者の破産手続開始決定時は、請負人は仕事が完成したかどうかに関係なく、契約を解除できました。この点について改正民法では、すでに仕事を完成している場合は請負契約が継続することで不利益を被る心配がないため、注文者がたとえ倒産しても、請負人が仕事を完成した後は契約を解除できないとしたのです。

4.請負人の契約不適合責任

「請負人の契約不適合責任」は、旧民法で定められていた請負契約独自の担保責任のルールについて、売買契約の売主の担保責任のルールを準用するとしたものです(改正民法559条)。これについては、次の見出しで詳しく解説します。

請負契約の契約不適合責任とは

改正民法による請負契約の変更点のうち、特に重要なのが「契約不適合責任」です。旧民法で「瑕疵担保責任」と呼ばれていた規定を見直し「契約不適合責任」として新たにルールを新設しました。契約不適合責任は売買契約について新設されましたが、請負契約にも準用するとしています。

そこで、新しくできた契約不適合責任のルールについて、4つのポイントに分けて詳しく解説します。

追完請求

契約不適合責任の追完請求とは、成果物が不完全な状態で納品された場合に、あらためて完全な状態の成果物の納品を請求できることです。

注文者は、受領した成果物に不足があった場合、「修補」「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」のいずれかを求めることができます(改正民法第562条)。

この請求に対し、請負人は、注文者に不相当な負担を課するものでなければ、請求された方法と異なる方法で追完することができます(同条第1項ただし書)。

なお、契約不適合について、注文者に責任がある場合は追完請求ができません(同法第562条2項)。

報酬の減額請求

追完請求をしたのに、請負人が対応しない場合は、注文者は報酬の減額を請求できます(改正民法第563条)。

旧民法では、報酬の減額を請求できるのは権利の一部が他人に属する場合などでしたが、改正民法により、より広く請求できるようになりました。

ただし、追完請求をせずに最初から報酬の減額を請求することはできません。まずは追完請求を行い、その上で請負人において追完が不能であると認められる場合は、報酬の減額を請求できます(同法第563条第1項2号)。

また、契約不適合について、注文者に責任がある場合は報酬の減額請求はできません(同法第562条第2項)。

損害賠償請求

注文者は、請負契約において生じた損害の賠償を請求できます(改正民法第564条、415条)。

追完請求など他の契約不適合責任の追及方法と損害賠償請求を併用することも可能ですが、他の請求によって損害が回復される場合は、損害賠償を請求することはできません。

例えば、契約内容よりも劣化した目的物を納品された場合に、注文者が請負代金の減額請求をしたとします。代金の減額だけで注文者の損害が回復されたのであれば、損害賠償の請求をして二重に回復を狙うことはできません。なぜなら、目的物の修補ではなく代金の減額請求をしたということは、劣化した状態の納品物を目的物として受け入れたことになるからです。

契約解除

注文者または請負人が契約で定めた債務を履行しない場合は、一方は請負契約を解除することができます(改正民法第564条、541条、542条)。

注文者側からできるのは「請負人の契約違反を理由とする解除」(同法第541条)および「請負人に契約違反がない場合の注文者の都合による解除」(同法第641条)です。

改正民法では、建物の不具合による契約解除を禁止する規定が削除されました。また、不具合による契約解除の期間制限が「注文者が工事の不具合を知ったときから1年間」に変更されました。

請負人側からできる解除は、注文者に契約違反がある場合、注文者が破産した場合、注文者と請負人の間で解除の合意ができた場合です。

このうち、注文者の契約違反のケースとしては「支払期日が過ぎても注文者が代金を支払わない場合」「注文者自身による工事の妨害」「必要な資料等を注文者が請負人に提供しない場合」があります。

なお、民法改正により、すでに仕事が完成している場合、注文者が破産したからといって請負人が請負契約を解除することができなくなったことは、前述のとおりです。

請負契約を締結するときの注意点

請負契約を締結する際は、後でトラブルにならないように注意すべき点があります。そこで、必ず注意すべき3つの点について解説します。

法律違反となる偽装請負に注意する

請負契約を締結したつもりで、内実は偽装請負だったということにならないよう注意しましょう。

偽装請負とは、表向きは業務委託契約であるのに、現場で企業が労働者に直接指示するなど派遣労働の実態があることを指します。

偽装請負は、労働基準法や職業安定法によって禁じられています。実態が請負となる場合は最初から請負契約を締結するようにしましょう。

紙の請負契約書の場合は収入印紙が必要

紙の請負契約書を作成する場合は、印紙税法に基づいて印紙を貼付しなければなりません。請負契約に限らず、契約書や領収書など対象となる書類を作成した場合は、印紙税が課せられます。

請負契約の場合、印紙の額は請負金額によって決まり、低いものは数百円、高いものは数十万円必要です。

収入印紙は、コンビニエンスストアや郵便局で購入できます。

建設工事請負契約書には収入印紙の金額の軽減措置がある

建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものについては、収入印紙の軽減措置があります。軽減後の税額は、契約書に記載された契約金額によって決まります。

ただし、軽減措置の対象となるのは2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成された契約書に限ります。

請負契約書における印紙税については、以下のページにて詳しく解説しています。

参考:請負契約は印紙税・収入印紙が必要?建設工事請負契約書の軽減措置も解説

請負契約の特徴と改正民法のポイントを押さえることが重要

請負契約は、仕事の完成を目的とする契約であることが、委任契約や準委任契約など他の業務委託契約と区別される大きな特徴です。他社に業務委託をする場合は、委任契約や準委任契約との違いを理解し、請負契約のメリット・デメリットを踏まえて選択することが大切です。

また、民法が改正されたことにより、請負契約に関する規定にも変更点が複数あります。請負契約を締結する際は、旧民法との違いをしっかり理解して、トラブルを防ぎましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

催告書とは?督促状との違いや参考になるテンプレートを紹介

「催告書」や「督促状」という言葉は、あまり馴染みがないかもしれません。催告書とは何か、督促状との違いは何か、作成時の文例や届いた時の注意点などをあらかじめ確認しておき、いざという時に備えましょう。 催告書とは 催告(さいこく)とは、債権者が…

詳しくみるクレーム補償契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説

顧客と商品を納入する製造者や商社、販売店が取引する場合は基本取引契約書や売買契約書などを用いて契約を締結しますが、それとは別にクレーム補償契約書を締結するケースもあります。 この記事ではクレーム補償契約書の書き方や注意点を、ひな形を交えてご…

詳しくみる著作物の利用許諾契約とは?テンプレートや文例、書き方を解説

著作物の利用許諾契約書は、著作権を保有する者(ライセンサー)が、キャラクターやイラスト、音楽などの作品を他者(ライセンシー)に利用させる際に締結する契約書です。 本記事では、書き方やレビューのポイント、条項・項目の具体例をテンプレートととも…

詳しくみる取締役決定書とは?ひな形をもとに書き方や本店移転登記申請時の注意点を解説

取締役決定書とは、取締役会を設置していない会社で、重要な事項について取締役が決定したことを証明する書類を指します。会社法上において、作成は義務ではありませんが、本店移転時や合同会社の移転時など登記簿を変更する際に法務局への提出が求められます…

詳しくみる駐車場契約書の保管期間はいつまで?紛失した場合も解説

車を所有する方にとって、駐車場契約は生活に欠かせない契約の一つです。自宅に自動車を駐車するスペースがない場合は近隣の駐車場の契約が必要ですし、マンションやアパートなどの集合住宅の場合は敷地の駐車場を賃貸借契約と同時に契約します。契約時には契…

詳しくみる自動更新時に契約書の再作成は必要?自動更新条項の記載項目や例文を解説

契約時に自動更新条項をつけると、契約期間満了後に更新手続きなどの手間を省けます。ただし、必要に応じて更新拒絶する方法も理解することが重要です。 本記事では、契約書の自動更新条項について解説します。自動更新条項を設けるメリットやデメリット、条…

詳しくみる