- 更新日 : 2025年2月4日

サービス利用規約とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

サービス利用規約は、サービス提供者と利用者の間でルールを定める重要な文書です。本記事では、利用規約の基本的な役割や作成時の注意点について解説するとともに、ひな形を用いた具体的な書き方や記載内容について詳しく紹介します。サービス利用規約作成時は、法的根拠とリスク管理を徹底し、慎重な表現を心がけましょう。

▼サービス利用規約書のテンプレートは以下より無料でダウンロードいただけます。

目次

サービス利用規約とは

サービス利用規約とは、サービス提供者と利用者の間で取り交わされるルールをまとめた文書です。サービス利用規約には、サービス提供者の権利義務や、利用者が遵守すべき事項も明記されています。

不特定多数を対象とするサービスでは、サービス利用規約が民法で定める「定型約款」としての要件を満たしていれば、契約書の代替として機能します。

その結果、個別の交渉や契約手続の手間を省ける点が特徴です。

サービス利用規約を設ける目的は、トラブルを防ぎつつ、サービス内容や利用条件を明確に示すことにあります。例えば、提供するサービスの範囲や利用者の責任を規定することによって、誤解や紛争の予防が期待できます。

さらに、サービス利用時の解約方法や利用停止の条件を事前に示しておくことで、利用者に安心感を与えるとともにサービス提供者の業務負担を軽減できるでしょう。

法的拘束力も、サービス利用規約の重要な役割です。サービス提供前に規約内容を表示するか利用者が明示的に同意することで、契約としての効力が生じます。この同意は通常、チェックボックスにチェックを入れるなどの方法で行われるのが一般的です。

ただし、規約内に利用者の権利を過度に制限する不当条項が含まれる場合、それらの条項は無効とされる可能性もあるため注意が必要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

サービス利用規約を作成するケース

サービス利用規約を作成するケースとしては、ユーザー投稿型サービスやコンテンツ提供型サービスなど、特定の業種や提供内容に応じた利用規約の必要性が挙げられます。それぞれのケースで、利用者と提供者の権利義務を適切に規定することが重要です。

例えば、ユーザー投稿型サービスでは、利用者が投稿するコンテンツに関連する権利関係を明確化する必要があります。投稿コンテンツの著作権が利用者に留まるのか、事業者に移転するのかを規定することが求められます。

また、著作権侵害が発生した場合の責任の所在や、投稿されたコンテンツの削除や修正が可能であることも規約に含めるべき内容です。

一方、コンテンツ提供型サービスでは、利用者がダウンロードまたは視聴するコンテンツの利用範囲を明示することが求められます。例えば、コンテンツの利用がサービス内に限定されるのか、商用利用が許可されるのかを規定することで、不必要なトラブルも回避できるでしょう。

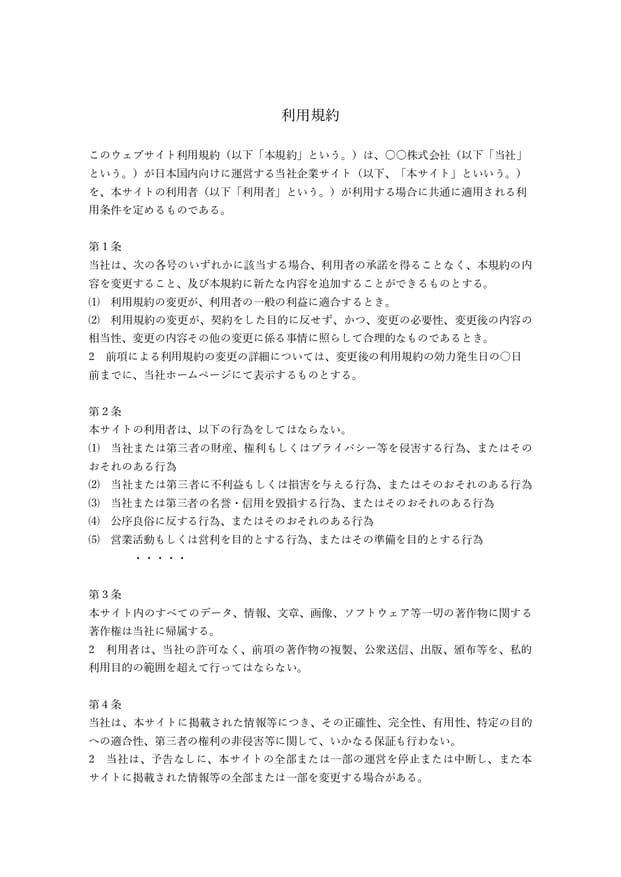

サービス利用規約のひな形

マネーフォワード クラウド契約では、サービス利用規約の無料テンプレートをご用意しております。無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

サービス利用規約に記載すべき内容

サービス利用規約を作成する際は、前述のひな形を参考にしつつも、自社のサービス内容に即したオリジナルの内容を盛り込むことが重要です。

サービス利用規約に記載すべき内容は、主に下表のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 利用規約への同意 |

|

| 使用する用語の定義 |

|

| サービス内容と範囲 |

|

| 利用規約が変わる際の手続 |

|

| 料金と支払方法 |

|

| 権利の帰属先 |

|

| 禁止事項 |

|

| 規約違反時のペナルティ |

|

| 反社会的勢力の排除 |

|

| サービス提供の停止/終了 |

|

| 損害賠償 |

|

| 免責に関する事項 |

|

| 個人情報の取扱い |

|

| 契約の更新 |

|

| 合意管轄裁判所 |

|

他社の利用規約を参考にすることで、類似サービスにおける重要なポイントを把握できます。ただし、参考程度にとどめ、自社サービスの特性に合わせた規約を作成することが重要です。

その際、会社の目的や利用者に守ってもらいたい事項を具体的に明確化する必要があります。また、他社の利用規約を無断でコピーする行為は著作権等の権利侵害となる可能性があるため、絶対に避けましょう。

サービス利用規約を作成する際の注意点

サービス利用規約を作成する際は、法的な根拠とリスク管理を徹底することが重要です。利用規約は、ユーザーとの信頼関係を構築するとともに、トラブルを未然に防ぐための重要な役割を果たします。

まず、提供するサービスに関連する法律を十分に理解し、サービスに関連する法律にもとづいた内容を規約に反映させる必要があります。例えば、ユーザーが画像やテキストを投稿する場合には、著作権法を踏まえた投稿者の権利保護に関する規定の明確な記載が必要です。

ポイントや仮想通貨を利用するサービスでは資金決済法、通信販売に該当するサービスでは特定商取引法など適用される法規制を把握し、それらに準拠した規約を整備しなければなりません。

規約の不備や不適切な表現が企業の評判を損ねることのないよう、慎重な表現を心がけましょう。特に、利用規約がユーザーに対して一方的な内容とならないようにし、双方の利益バランスを意識することが重要です。

キャンセル料や損害賠償に関する規定を設ける際には、消費者契約法に注意を払う必要があります。不適切な免責事項や過剰な違約金規定は無効とされる可能性があるため、内容を慎重に検討し、適切な表現に整えることが大切です。

サービス利用規約への明示的な同意取得は必須?

サービス利用規約への明示的な同意取得は、法的には必須でない場合もありますが、実務上は重要です。

改正民法(2020年4月施行)では、利用規約を契約内容としてユーザーに明示していれば、明示的な同意を得ることは必須とはされません。

例えば、「サービスを開始した時点で利用規約に同意したものとみなす」と事前に通知し、規約をユーザーに表示していた場合には、ユーザーが内容を確認していなくても同意したとみなされます。この仕組みは、次に解説する「みなし合意」と呼ばれます。

改正民法にもとづくと、みなし合意でも問題はありませんが、後々のトラブルを避けるためには、事前にユーザーから確実に同意を得たほうが確実です。

「利用規約を知らなかった」という主張を防ぐには、チェックボックスを利用した明示的な同意確認が効果的です。この方法は、実務上一般的に採用されています。

サービス利用規約内にみなし同意を記載してもよい?

サービス利用規約を作成する際に、「サービスの利用をもって利用規約に同意したものとみなす」といった、いわゆる「みなし同意」の文言を記載することが適切かどうかで迷うケースもあるのではないでしょうか。

結論として、みなし同意の記載は避けるべきです。

利用規約は、サービス提供者とユーザー間のトラブルを予防し、円滑なサービス運営を実現するために重要な役割を担います。そのため、利用規約の内容について、ユーザーが明確に認識し、同意している状態を作らなければなりません。

しかし、みなし同意では、ユーザーが利用規約の内容を十分に理解しないまま、サービスを利用してしまうことも考えられます。万が一、訴訟問題などに発展した場合、ユーザーが「利用規約に同意した覚えはない」と主張する可能性もあり、サービス提供者にとって不利な状況になることもありえます。

このようなリスクを回避するためにも、利用規約はチェックボックスや同意ボタンを設け、ユーザーが内容を理解したうえで明示的に同意できる仕組みを導入することが重要です。明確な同意の証拠を残すことで、トラブルを未然に防ぐようにします。

サービス利用規約に違反した顧客への対応

サービス利用者が規約に反した行為を行った場合、事業者は適切な対応をとらなければなりません。その際、法律やサービス利用規約にもとづいた措置を講じることが求められます。ただし、サービス利用規約に定めた規約違反の内容が不当条項に該当する場合、制裁は認められません。

一般的な制裁の方法としては、利用者の強制退会やアカウントの一時的な停止などが挙げられます。また、規約違反により事業者が被った損害については、違反した利用者に対して実際の被害にもとづく賠償の請求も可能です。

利用規約を作成する際は、消費者契約法や民法で定められた不当条項規制に留意しつつ、禁止行為を明確に記載する必要があります。

サービスの円滑な提供のために有効な規約を策定しよう

サービス利用規約は、提供者と利用者双方の権利を守り、トラブルを未然に防ぐために重要な役割を果たします。適切な内容で規約を策定することは、サービスの円滑な運営に欠かせません。

法律やリスク管理を考慮し、利用者とサービス提供者の双方にとって公正で透明性のある規約を策定することで、より良いサービス環境を構築していきましょう。

マネーフォワード クラウド 販売パートナー募集について

マネーフォワード社ではマネーフォワードクラウドをお取り扱いいただける販売パートナーを募集しております。

マネーフォワードクラウドERPの提案を通じて、貴社ビジネスを成長させませんか?パートナープログラムには、紹介手数料型の紹介パートナー、仕入販売を行う再販売パートナーの2種類を用意しております。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

健康診断同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

企業が従業員を対象に健康診断を実施するときは、従業員から健康診断同意書を取り付けなければなりません。従業員に同意してもらう内容は、健康診断結果の利用目的や情報提供先です。 本記事では、健康診断同意書について解説します。同意書のひな形や記載す…

詳しくみる下請専属契約書とは?業務委託契約書との違いや作成方法をひな形を基に解説

工事を受発注する際には請負契約ではなく下請専属契約という契約を締結することがあります。この記事では下請専属契約の概要や契約書を作成するポイントについて、ひな形も交えてご紹介します。 下請専属契約書とは? 下請専属契約とは発注者から直接仕事を…

詳しくみる個人サロンの同意書とは?ひな形や例文、書き方を解説

個人サロンの同意書は、安全な施術とトラブル防止のために作成する重要な文書です。重要事項について顧客から同意を得、その事実と同意の内容を形に残したものとなっています。 本記事で、サロン経営に関わる方に向けて同意書について解説し、作成のポイント…

詳しくみる販売店契約とは?代理店契約との違いまで解説

サプライヤーと販売店契約を締結すれば、販売店はサプライヤーが供給する商品・サービスを消費者に販売することができます。 今回は販売店契約の意味や代理店契約・特約店契約との違い、販売店契約のメリット・デメリット、契約書に盛り込むべき項目について…

詳しくみる一般条項とは?契約書に含まれる内容についても解説

契約書に盛り込む条項は各取引の実態に合わせて最適化することが大切で、同じ契約類型だからといって他の契約書と全く同じ内容になるわけではありません。しかし、契約のたびにすべての条項を一から検討するのは大変ですし、「一般条項」をある程度流用しつつ…

詳しくみる実験同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

実験同意書とは、被験者が実験に協力することに同意した旨が記載された書類を指します。実験を行う教育機関や研究機関、企業などは、被験者と実験同意書を締結しておくことが望ましいです。この記事では、実験同意書の必要性や書き方・例文を紹介します。 ▼…

詳しくみる