- 作成日 : 2024年9月27日

上司のパワハラについての会社への改善要求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

「パワハラについての改善要求書」とは、上司などからパワハラを受けているときにその改善を求めて会社に提出する書類です。

公的な文書ではなく書き方が法律で規定されているものでもありません。ただし今後起こり得るトラブルも想定して作成することが大事ですので、そのために知っておきたいポイントを具体例とともにここで解説しています。

目次

上司のパワハラについての会社への改善要求とは

上司やその他職場の人からパワハラ行為を受けて困っている方は、会社に対してその改善を求めることも検討してみましょう。この、上司のパワハラについての会社への改善要求は、法律で定義された請求権などではなく要求するために必要な要件や手続きなども決まっていません。

あくまで「お願いをする」という形で会社に求めることとなりますが、一方で労働者を雇用する会社にはパワハラ防止法に基づく予防措置や相談対応の義務が課されていますので、原則的には会社はこれに適切に応じなければいけません。

昨今はハラスメントに対する社会の関心も高まっていますし、パワハラに関して会社に改善を求めることも効果的といえるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

上司のパワハラについての会社への改善要求書を作成するケース

もし職場で次のような行為を受けているのなら、パワハラ防止法上の「パワーハラスメント」に該当する可能性がありますので、改善要求書を作成して会社に改善を求めることもご検討ください。

なお、会社にパワハラについての改善要求をするときは、口頭ではなく書面で伝えることが重要です。「確かに要求をした。」という事実を証明できるようになります。

- 上司から日常的に「お前はバカか」「使えないやつだ」などの暴言を受けて精神的に追い詰められている。

- 他の同僚などと比べても著しく多い業務量や達成不可能なノルマを課せられて心身ともに疲弊している。

- 性別や年齢などを理由とした差別的発言や、人事評価・昇進に関する不当な扱いを受けている。

- 上司の機嫌を損ねると殴る蹴るなどの身体的暴力を受ける。

パワハラに該当する行為はここに挙げた行為に限りません。ほかにもさまざまなケースで改善要求を行うことがあるでしょう。我慢する必要はありませんので、少しでも「これはパワハラではないだろうか」と感じたときは会社への相談をご検討ください。

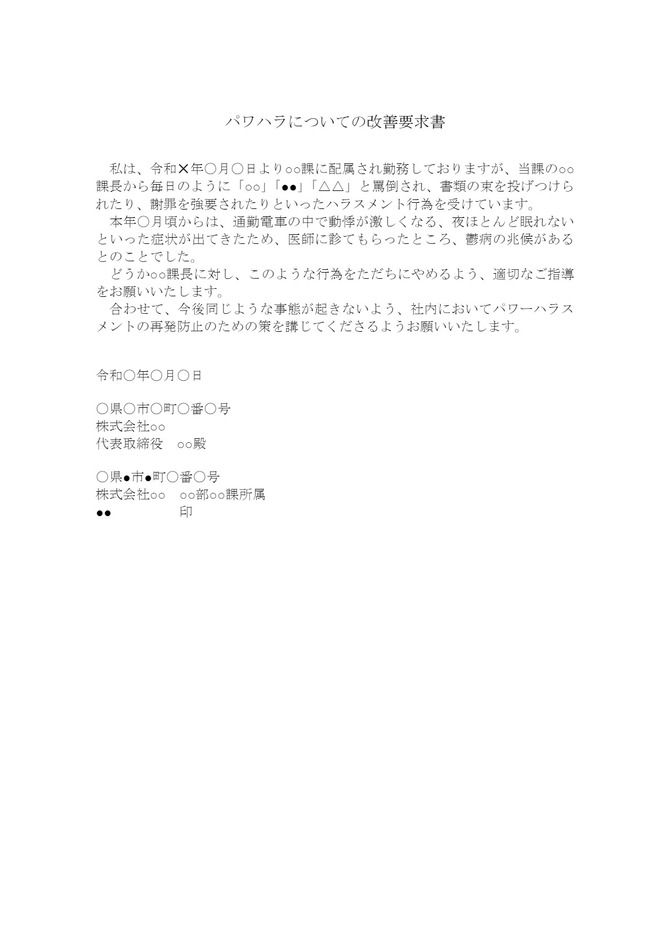

上司のパワハラについての会社への改善要求書のひな形

上司のパワハラについて会社へ改善要求書を提出するときは、こちらのひな形をご利用ください。そのまま流用することはできませんが、骨格部分のできたひな形ですので特定の情報を書き換えるだけですぐに改善要求書が完成させられるでしょう。

上司のパワハラについての会社への改善要求書に記載すべき内容

会社に送るパワハラについての改善要求書には、次の事項を記載しておきましょう。

| 記載事項 | 書き方 |

|---|---|

| 表題 | 「パワハラについての改善要求書」「パワハラ行為に関する報告および改善要求について」など、文書の内容が簡潔にわかるように記載。 |

| 行為内容 | 「○○課長から毎日のように『・・・』『・・・』などと罵倒され、書類の束を投げつけられたり、謝罪を要求されたりといったハラスメント行為を受けています」など、具体的なパワハラの内容を記載。 特に悪質な、大きな被害を被ったときは、その発生日時や場所・状況なども記載しておくとよい。日常的な行為については期間や頻度も記載するとよい。 |

| 被害内容 | 「通勤電車の中で動機が激しくなる、夜ほとんど眠れないといった症状が出てきたため、医師に診てもらったところ、鬱病と診断された」など、具体的な被害内容を記載する。 身体的な不調、精神的苦痛、業務への支障なども記載。 |

| 改善・再発防止要求の旨 | 「○○課長に対し、このような行為をただちにやめるよう、適切なご指導をお願いいたします」「今後同じような事態が起きないよう、社内においてパワーハラスメントの再発防止のための策を講じてくださるようお願いいたします」など、会社から行為者に対し適切な措置・処分をしてもらうよう求める旨を明記する。 パワハラ行為をやめてもらうことのほか、行為者への懲戒処分、配置転換などを求めることも有効。 |

| 作成年月日 | 改善要求書を作成した日が特定できるように記載。 |

| 宛名・宛先 | 会社の代表取締役宛、またはパワハラ相談窓口宛で記載。 |

| 作成者の氏名・住所・印 | 改善要求を行う方自身の氏名・所属部署・連絡先を記載し、押印もしておく。 |

会社が真摯に対応してくれなさそうなときは、労働基準監督署への相談や弁護士への相談、法的措置なども検討する旨を記載するのも有効です。

上司のパワハラについての会社への改善要求書を作成する際の注意点

改善要求書を作成するときは、改善を求める旨を記載することはもちろん、「パワハラ防止法との関連を考慮しながら被害内容を記載すること」に意識を向けましょう。

会社が行為者に対して処分を下し改善をしていくにも、被害者の主観だけに依存するわけにいきません。被害者の感覚も考慮されるものの、客観的にみて改善すべき・処分すべき行為かどうかが重要であり、パワハラ防止法と照らし合わせて評価することが大事といえます。

例えば、同法では「優越的立場を利用し、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動をしたかどうか」がパワハラを判断する指標となっています。上司からの行為であれば前段部分は満たすでしょう。しかし、その行為が業務のために必要であって相当な範囲を超えるとまでいえないのなら、言動を受けた本人が不快な思いをしたとしてもそれはパワハラといえません。

そこで、改善要求書の記載内容から「パワハラ防止法に照らして改善すべき行為だ」と読み取れるように記載するよう注意してください。

厚生労働省のパワハラに関する取り組み

厚生労働省は職場でのパワハラを予防・解決するため、環境整備に向けた取り組みなどを行っています。法律に関する細かな規定を設けたりガイドラインを作成したりもしていて、その中でも特に事業者が押さえておきたいポイントを簡単にまとめていきます。

2020年6月1日にパワハラ防止法が施行

2020年6月1日にはパワハラ防止法が施行されました。この法律にパワハラの具体的な内容が示されているものではなく、法律が細かな権限について厚生労働大臣や厚生労働省令に委任しています。

そのため、厚生労働省告示にて同法のいうパワハラの具体的な内容が示されており、また、会社や労働者の責務、パワハラ防止のためにしないといけないこと(義務)、パワハラ相談をした労働者に対してしてはいけないこと(義務)なども規定されています。

2022年4月1日より全企業でハラスメント相談窓口の設置が義務化

同法が施行された当初は規模の大きな企業を適用対象としていましたが、2022年4月1日からは中小企業を含むすべての会社に対して同法の規定が適用されるようになっています。

その結果、「ハラスメント相談窓口の設置」やその周知などもすべての会社で義務となり、適切にパワハラ被害者に対応できる体制を整えないといけなくなっています。

なお、パワハラ被害者としては会社の相談窓口を利用する以外の選択肢もあります。法律で義務になったとはいえまだまだ適切な運用がなされていない例も多く、そのような場合は厚生労働省が運営する「あかるい職場応援団」も利用するとよいでしょう。パワハラに関する相談を受け付け、相談者への支援などが行われています。

なお、こちらのサイトはパワハラに関して適切に対応していきたいと考える会社側も利用できるものです。

パワハラ被害を相談する場合のステップ

パワハラ被害の発生から改善要求書の提出、解決に向けての流れをまとめました。

- パワハラの証拠を残しておく

- 行為の日時・場所・言動を詳細に記録

- 可能であればメールや音声などのデータも保存

- 目撃者がいるときは証言を得られるか確認

- 心身の不調が見られるときは医師に診断書を作成してもらう

- 社内の相談窓口に連絡

- 社内の相談窓口に状況を伝える

- 改善への要望を伝える

- 改善要求書の提出

- 改善が見られない場合、改善要求書を作成・提出

- 会社の対応が不十分な場合、外部機関への相談を検討

- 労働基準監督署

- 弁護士 など

- 弁護士を介した会社との交渉

- 1人での解決が難しいときは弁護士を介して交渉を進める

- 必要に応じて労働審判や訴訟を検討

もめる可能性が高いと思われるときは先に弁護士に相談することをおすすめします。

パワハラの相談窓口として利用できる外部機関

パワハラ被害に悩む方は、次の外部機関の利用もご検討ください。

社労士

社会保険労務士(社労士)は、会社のルールや雇用関係の手続きに詳しい専門家です。

そこで「パワハラ防止法のいうパワハラなのかどうかがわからない」と悩んでいる方でも、社労士に相談して疑問を解消することができます。特に勤め先に顧問社労士・提携する社労士がいる場合は、その方に相談してみましょう。会社に対し問題を提起してくれて、改善に向けた働きかけも期待できます。

弁護士

弁護士は法律全般に精通しており、法的紛争を解決してくれるプロです。企業法務に強い弁護士であればパワハラの相談だけでなく交渉の代行なども安心して任せることができるでしょう。

特に訴訟を提起する場合など対立関係が強まっているときは、ご自身の権利を守るためにも弁護士の利用をおすすめします。

労働基準監督署

労働基準監督署は、会社が労働法を遵守できているか監督し、健全な労働環境や労働条件を守るための活動をしている公的機関です。

パワハラに対応できる適切な環境が整備されていないなど法令に反する状況にあるときは、労働基準監督署に相談して、間接的にその是正を会社に対し求めることができます。

ただし労働基準監督署は労働者個人の権利保護や損害賠償請求などをサポートする機関ではないため、一般的なアドバイスなどはしてくれても、個別の支援、代行までは依頼できません。

パワハラは我慢せず改善を求めよう

今でも当たり前のようにパワハラが行われている職場も存在しています。「そういう社風だから」「これまでそうだったから」などと受け入れて耐える必要はなく、パワハラ防止法に則り改善を求めましょう。

その際、当記事で説明したように書面を作成すること、そしてパワハラに該当する言動があったことや被害内容などを記載することにも留意してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

経営委託契約書とは?ひな形をもとに記載項目や注意点を解説

「経営委託契約書」とは、事業の経営を他人に託すときに交わす契約書のことです。経営は必ずしも事業の所有者が直接行う必要はなく、経営委任契約を締結して他人に委託することも可能です。 た…

詳しくみる契約書の特約条項とは?意味・種類・注意点を解説

契約書には一般的な条件を定めた「一般条項」に加えて、取引の実情や当事者の合意内容を反映する「特約条項」があります。これらは将来的なトラブルを防ぎ、契約の実効性を高めるために欠かせな…

詳しくみる薬剤師の業務委託契約書を作るには?例文・テンプレートを紹介

薬剤師業務委託契約書は、調剤薬局やドラッグストアが薬剤師へ調剤・在宅訪問をはじめ薬局運営業務を外注する際に締結する契約書です。この記事では書き方のポイントをレビューし、条項ごとの具…

詳しくみる交通事故の損害賠償請求はどう行う?対応の流れを請求書のひな形つきで紹介

交通事故に基づく損害賠償請求とは、事故による損害を埋め合わせしてもらうための、被害者から加害者に対する請求のことです。交通事故の被害に遭うと、ケガの治療費や仕事を休んだ分の収入減、…

詳しくみる土地売買契約書(連帯保証人つき)とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

土地売買契約書(連帯保証人つき)とは土地を売る人と購入する人、連帯保証人の三者が締結する契約書です。この記事では保証人付土地売買契約の意味、通常の土地売買契約との違いや締結するケー…

詳しくみる保護者の承諾書、同意書とは?違いや書き方、例文を紹介(テンプレート付)

保護者の承諾書・同意書は、未成年者の法律行為や活動に対して保護者が承認を与える時に作成する文書です。未成年者との取引だと、企業としても契約が取り消しになるなどのリスクがありますので…

詳しくみる