- 作成日 : 2024年9月27日

第三者による取締役に対する損害賠償請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

第三者による取締役に対する損害賠償請求とは、会社法規定の役員の責任(法第429条)に基づく請求です。ある会社との関係で損害を受けたとき、その原因が役員にあるときはその役員個人に対して損害賠償を請求できるかもしれません。

そこでもし他社の取締役に対して損害賠償の請求をするときは、当記事で説明する基本的なルールと請求書の書き方をチェックしていただければと思います。

目次

第三者による取締役に対する損害賠償請求とは(会社法第429条)

第三者による取締役に対する損害賠償請求とは、会社法に規定されている「役員等の第三者に対する損害賠償責任(法第429条)」に基づく請求のことをいいます。

原則としては、取締役などの会社役員と第三者には契約関係がないため、第三者が取締役個人に対して賠償責任を追及するには、取締役による不法行為があったときに限られてしまいます。

しかしながら会社の活動により第三者が多大な損害を被る可能性もあり、その活動内容は取締役などの職務執行に依存しています。そこで第三者を保護するため会社法では、一定の場合に不法行為責任とは別に取締役などの役員に損害賠償責任を認めることとしているのです。

取締役の悪意・重過失に基づく請求(第1項)

会社法第429条では、取締役に請求できるケースを2パターン用意しています。

1つは、職務執行に関して取締役に悪意または重大な過失があり、その結果損害が生じたときの請求です。

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

この場合は請求者の方で「取締役に悪意(故意)があったこと」、または「取締役に重過失(少しの注意で回避できたミス)があったこと」の証明をしないといけません。

取締役の虚偽記載に基づく請求(第2項)

もう1つのパターンが、取締役のする虚偽記載など特定の行為が原因で損害が生じたときの請求です。

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

この条文に続き、各号にて、「株式の引受人に対する重要事項の虚偽通知」や「計算書類への虚偽の記載」など具体的な行為が列挙されています。

前項の請求のように包括的な内容ではないため請求できるシチュエーションは限られていますが、特定の行為に該当するときは請求者の方で取締役の過失を立証する必要はなく、請求を受けた取締役の方で過失がなかったことについて証明する必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

第三者による取締役に対する損害賠償請求書を作成するケース

他社の取締役に対し損害賠償請求ができる具体例としては、以下のようなケースが考えられます。

- 他社の取締役が交渉において故意に虚偽を含む財務状況を提示し、その内容を信じて契約を締結することになり、結果的に損害を被ってしまったケース

- 他社の取締役が契約の履行において重大なミスを犯し、損害を被ったケース

- 従業員の行為について監督をすべきであった他社の取締役が、その監督義務を怠り、その結果損害を被ったケース

- 株式の募集に関する重要事項について取締役が虚偽の説明をし、それを信じて株式を引き受けた結果、損害を被ったケース

など

契約は、取締役個人とではなくその取締役が経営する会社(法人)と締結します。そのため損害賠償についても会社に対して行うのが通常なのですが、このように取締役に悪質な行為があった場合はその個人への請求が可能。請求書の作成をはじめます。

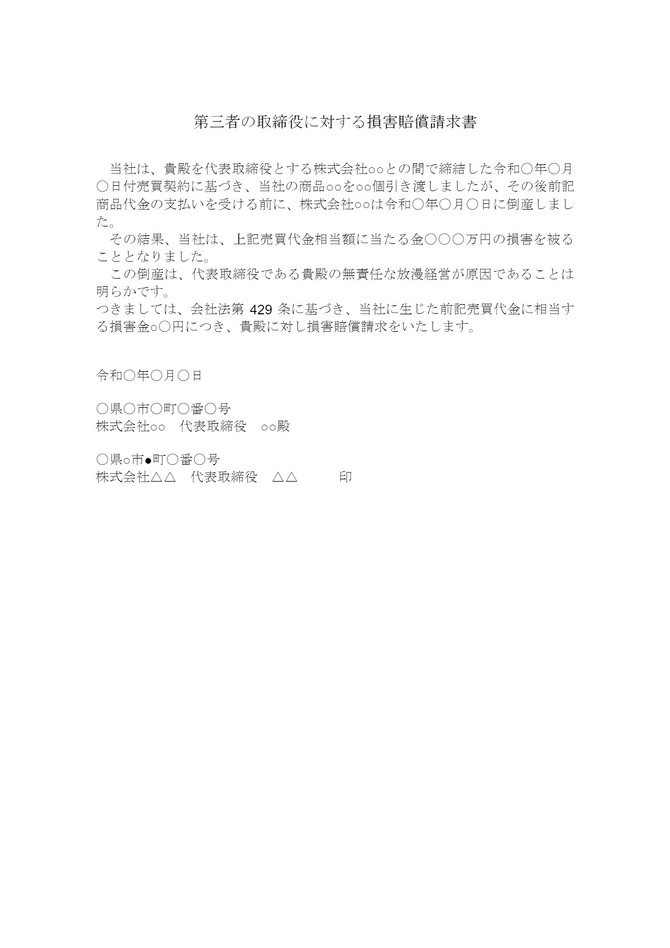

取締役に対する損害賠償請求書のひな形

取締役に対し損害賠償請求をするときは、こちらのページからダウンロードできる損害賠償請求書のひな形をご活用ください。

どのように請求書を作成すればいいのか、どのような情報を盛り込む必要があるのか、ひな形で確認することができます。

取締役に対する損害賠償請求書に記載すべき内容

取締役個人の賠償責任を追及するときに作成する損害賠償請求書の書き方については、下記の内容を参考にしてください。ひな形と見比べながら確認するとよりイメージが湧きやすいかと思います。

| 記載事項 | 書き方 |

|---|---|

| 損害賠償をしてほしい旨 | 「貴殿に対して損害賠償請求をいたします」など、はっきりと当書面により損害賠償請求をしようとしていると意思表示する。 |

| 請求額 | 「・・・に相当する損害金○○万円」など、支払ってほしい金額を具体的に記載。 |

| 経緯・原因 | 「〇年〇月○日付売買契約に基づき、当社の商品○○を○○個引き渡しましたが、その後代金の支払いを受ける前に株式会社○○は倒産しました。この倒産は、代表取締役である貴殿の無責任な放漫経営が原因であり・・・」など、なぜ損害が生じたのか、なぜ取締役に対して損害賠償請求をするのか、経緯や原因を具体的に記載。 |

| 根拠の提示 | 「会社法第429条に基づき・・・」など、どのような法的根拠に基づいて損害賠償請求をしようとしているのかを示す。 |

| 請求年月日 | 「〇年〇月〇日」と、請求を行った日が特定できるように記載。 |

| 宛名・宛先 | 会社名と住所、請求先となる取締役の氏名を記載。 |

| 請求者の氏名・住所・印 | 請求を行う自社の名称および住所を記載し、捺印。 |

取締役に対する損害賠償請求書を作成する際の注意点

取締役に対する損害賠償請求書を作成するときは、次の点に注意してください。

請求の背景について具体的に示す

契約締結やその後の取引においてどのような行為があったのか、できるだけ具体的に記載します。

請求額の算定根拠を示す

売買代金を受けられなかった場合などであればその金額を損害額として示しやすいが、金額が客観的に明らかでない場合は計算方法を提示するなどして説得力を持たせます。

取締役のした行為が悪意または重過失であることを示す

会社法で規定する取締役等の責任は、取締役に悪意または重過失がある場合に認められます。

ただし、株式の募集における虚偽の説明、計算書類への虚偽の記載、虚偽の登記や公告など一定の行為(法429条第2項各号)については請求者側で立証する必要はありません。

損害の内容と取締役の行為に因果関係があることを示す

確かに取締役に悪質な行為があったとしても、それが自社の損害に影響したかどうかが不明瞭であると請求は認められにくくなります。

請求にあたり取引先と法的紛争が勃発しそうな場合や、請求について不安があるときは、弁護士に相談して対応してもらいましょう。

取締役の責任が認められる第三者の範囲

また、第三者に株主を含めるかの議論があることに触れてください。

当記事で言及している会社法第429条の「第三者」、つまり請求権を持つ方とは、「当該行為をはたらいた取締役が所属する会社およびその会社の役員等以外」の方です。会社債権者や当該会社のサービスを利用していた一般個人など、社外の方であればこの「第三者」に該当します。

例として、自社とA社がおり、A社には代表取締役Bと取締役Cがいたとしましょう。自社とA社は取引関係にあるところ、代表取締役Bの行為により損害を受けたとします。このとき自社は「第三者」に該当するため同条に基づく請求を代表取締役Bに行う余地がありますが、A社や取締役Cは「第三者」に該当しないため請求ができません。

代表取締役Bの勝手な行為によりトラブルが起こったのであれば、A社や取締役Cもある意味では被害者ともいえそうですが、少なくとも同条に基づく請求権は得られません。

では、A社の株主はどういう扱いになるのでしょうか。この点については議論があり、状況に応じて判断をしなくてはなりません。

簡単に区別すると、直接損害(剰余金の配当にあたって持株数に対応した適切な割り当てをしない など。)については株主も「第三者」に該当し、一方で間接損害(いい加減な運営により株価が低下した など。)については「第三者」に該当しない、と分けられます。

第三者として取締役に賠償請求をするときは証拠を備えよう

他社の取締役の行為によって自社が損害を被ったときは、会社法の規定を根拠に、当該取締役個人に対して損害賠償請求ができるかもしれません。

ただし、この請求には一定の場合を除いて自社の方で相手方の悪意や重過失を立証しないといけません。そのため請求書を作成すれば必ず支払いを受けられるというものでもなく、しっかりと証拠をそろえる必要があります。

請求書にも、当該取締役に賠償義務があると客観的に評価できるような書き方をしましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約書の保管方法ガイド|紙・電子の違いや法対応、保管のポイントを解説

契約書は企業活動の根幹を支える重要な文書であり、適切な保管が求められます。保管期間や法的義務を正しく理解し、紙・電子それぞれに適した管理方法を実践することが、トラブルの回避や業務の…

詳しくみるドメイン譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

ドメイン譲渡契約書とは、Webサイトのドメインを譲渡し、または譲り受ける際に締結する契約書です。ドメインを特定する情報、譲渡対価、譲渡の手続き、表明保証などを定めます。契約条件が明…

詳しくみる誓約書を守らなかった場合はどうなる?法的効力や対応方法などを解説

Point誓約書を守らなかった場合どうなる? 誓約書の違反には損害賠償や違約金請求、法的措置などのリスクがあります。 内容次第で法的効力を持つ 秘密漏洩や競業違反は重大 強制執行さ…

詳しくみる労働組合通知書とは?加入通知や結成通知の作り方をひな形付きで紹介

労働組合通知書とは、労働組合が会社に通知を行うための文書です。この文書を受け取ったタイミングで交渉を持ちかけられることもありますので、会社側は適切な対処方法を知っておく必要がありま…

詳しくみる著作権侵害に基づく警告書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

著作権侵害に基づく警告書とは、自社の著作権を侵害する者に対して、侵害行為の停止を求める警告書です。侵害行為の内容や侵害に当たる理由を正確に示し、速やかな停止を求める旨を明記しましょ…

詳しくみる標準貨物自動車運送約款とは?ひな形をもとに基本項目を解説

標準貨物自動車運送約款とは、貨物自動車運送取引についての約款のことです。運送事業者は、同一の内容を自社の運送約款とすることで、国土交通大臣の認可を受けたものとみなされます。今回は、…

詳しくみる