- 更新日 : 2024年8月29日

事業譲渡に関する基本合意書とは?ひな形をもとに書き方を解説

事業譲渡を行う際には「事業譲渡に関する基本合意書」というもので譲渡側と譲受側の合意を形成します。

この記事では事業譲渡に関する基本合意書の書き方や盛り込むべき内容、作成する際に意識したいポイントについてご紹介します。テンプレートもご用意していますので、ぜひそちらも参考にして作成してみましょう。

目次

事業譲渡に関する基本合意とは

事業譲渡に関する基本合意とは、事業譲渡の条件に関して譲渡側と譲受側が形成する合意のことです。事業譲渡の際には譲渡する事業の範囲や事業譲渡の対価、時期、資産の取り扱い、従業員の雇用、その他さまざまな条件について両者で交渉を行っていきます。

これらについてある程度すり合わせができた時点で、事業譲渡の基本合意書にもとづいて合意を形成するのです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

事業譲渡に関する基本合意書を作成するケース

事業譲渡に関する基本合意書を作成するケースとしてはM&Aで会社や事業を譲渡あるいは譲受するケースが挙げられます。M&Aでは譲渡・譲受先を探し、交渉を行って条件などをすり合わせ、基本合意を形成したうえで譲受側が譲渡側企業のデューデリジェンスを行い、最終的な条件のすり合わせを行ったうえで最終契約の締結を行うという流れになります。

事業譲渡に関する基本合意書は、事業譲渡の条件がある程度定まり基本合意を形成する段階で作成・締結します。合意形成後にさらに詳細まで詰めて両者が納得し最終契約を締結すれば、M&Aが成立となります。

事業譲渡に関する基本合意書を締結したとしても、その後の交渉やデューデリジェンスの結果、M&Aが成立しないというケースも想定されます。

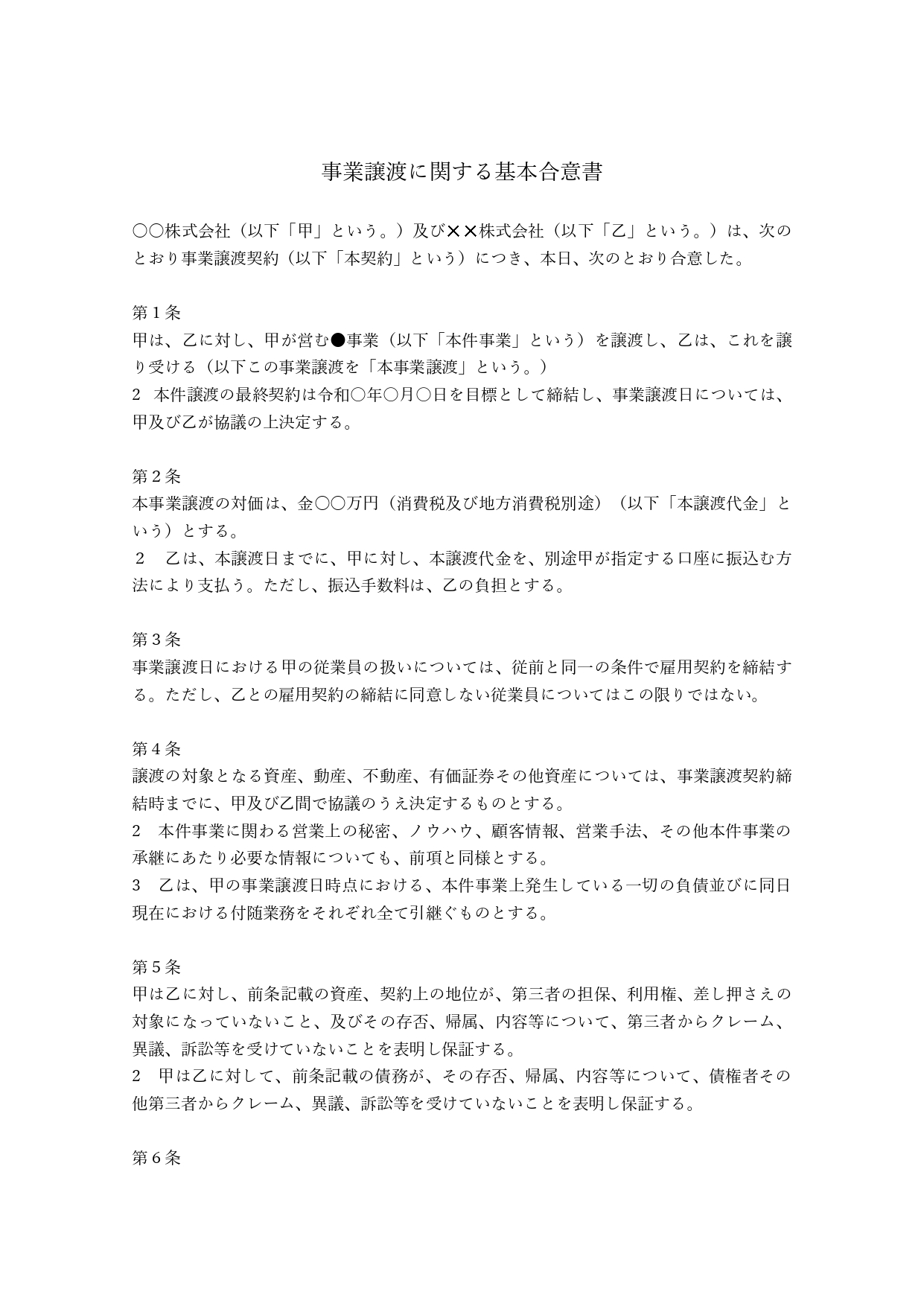

事業譲渡に関する基本合意書のひな形

戦略的に頻繁にM&Aを行って事業拡大を図っている会社は別として、事業を譲渡・譲受する機会はそれほど多くありません。どのように合意書を書いていいかわからないという方もいらっしゃるかと思います。そこで、すぐに使える便利なテンプレートをご用意しました。以下のリンクからダウンロードいただけます。

事業譲渡に関する基本合意書に記載すべき内容

ここからは事業譲渡に関する合意書に盛り込むべき内容について、項目別にご説明します。先ほどご紹介したテンプレートにもとづいて解説を進めていきますので、ぜひご覧になりながら読み進めてみましょう。

合意者

事業譲渡契約に合意する譲渡者と譲受者の企業名と、両者が契約に合意した旨を記載します。会社名は「以下「甲」という」「以下「乙」という」というように、契約に関しては「以下「本契約」という」とし、合意書の各条項では置き換えて記載するのが一般的です。

目的

合意書で何を定めるのかを記載する項目です。事業譲渡に関する基本合意書であれば、誰が、誰に、どのような事業を譲渡するのかを明記します。また、いつまでに最終契約を締結して事業譲渡を行うのかについても記載しましょう。

譲渡対価

事業譲渡によって譲受側が譲渡側に支払う対価について記載します。具体的な金額と支払方法、振込手数料の負担者について明記しましょう。

従業員の雇用

事業譲渡後の譲渡側企業の従業員の雇用に関する条項です。そのまま同一の条件で継続して雇用するか否か、雇用契約に同意しない従業員についてはどうするのかを記載します。特に事業譲渡においては従業員の扱いに細心の注意が必要です。詳しくは後ほどご説明します。

資産・債務の譲渡

譲渡する資産(動産、不動産、有価証券など)や負債の範囲について定めます。企業にとっては情報やノウハウも経営を続けていくうえでは欠かせない重要な資産となりますので、それらの扱いについても記載しましょう。

また、資産および債務が担保や利用権、差押えの対象になっていない、保有資産について第三者からのクレームや訴訟を受けていないことを表明し保証する旨も記載します。

遵守事項

譲渡企業が果たすべき義務について記載します。資産の管理や債務の引き継ぎ、地位の継承に関するルールを明記しましょう。

調査

前述の通り、事業譲渡に関する合意書を締結した後に、譲受側はデューデリジェンスを行い譲渡事業の経営状態や財務状況などを評価し、譲受しても問題ないかを判断します。譲受側企業および譲受側企業から委託を受けた第三者(コンサルタントなど)が調査を行う場合に、譲渡側企業がそれに協力する旨を記載します。

競業避止義務

M&Aが成立した後に譲渡側がまた同じような事業を行うということになれば、譲受側と競合することになってしまいます。そこで、譲渡側が譲渡した事業を同一あるいは類似の事業が一定期間できない旨を定めます。

経費の負担

合意書に記載された事項を実施するために要した費用をどちらが負担するかについて記載します。一般的には各当事者が負担するケースが多いようです。

秘密保持

事業譲渡では交渉や調査を通じて相手側の秘密情報や内部情報を知る機会が多いです。情報漏洩を防ぐために、第三者に開示または漏洩してはいけない秘密情報の定義や秘密保持の期限について定めます。

合意の失効

前述の通り、事業譲渡に関する基本合意書はおおまかな譲渡内容を定めた契約であるため、細部の交渉の結果、最終的な事業譲渡の効力発生に至らないケースもあります。合意書の有効期限や効力発生に至らなかったことによる金銭的請求権の有無について記載します。

協議

合意書に記載されている内容では解決できない課題や問題が発生した場合に、譲渡側と譲受側が話し合って解決を目指す旨を記載します。

合意管轄

両当事者間でトラブルや紛争が発生した際に訴訟を起こす裁判所を明記します。「○○地方裁判所」と記載する場合もあれば、「○○の本店を管轄する地方裁判所」というように記載するケースもあります。

記名押印欄

合意書に両当事者が記名押印して合意が形成されたとみなされます。合意を形成する日付と両当事者の会社名、代表者名を記載する欄と押印欄を設けましょう。また、両当事者が記名押印した合意書を各々が保管する旨も記載します。

事業譲渡に関する基本合意書の作成ポイント

以上で事業譲渡に関する基本合意書に盛り込むべき内容についてご紹介しました。ここからは作成するうえでのポイントについて見ていきましょう。

従業員の扱いについて注意を払う

M&Aを行う際には特に従業員との間にトラブルが発生しがちです。従業員からすれば「辞めさせられるのではないか」「待遇が悪化してしまうのではないか」と不安に思うものです。また、M&Aをきっかけに離職をされてしまったら、譲渡後に事業がうまくまわりません。

何よりも、これまで一生懸命会社に尽くしてくれた従業員を守るためにも、譲渡後も従業員の待遇が悪化せず安心して働けるように、従業員の継続雇用や条件についてしっかり合意書に盛り込み、両当事者がすり合わせを行う必要があります。

事業の引き継ぎがスムーズになるよう取り決めを明確化する

事業譲渡の際には、事業はもちろん資産や情報などをスムーズに引き継がなければなりません。何をどのように引き継いでいくのか、いつまでに譲渡を完了させるのかをしっかりと盛り込みましょう。

また、たとえば譲受側のデューデリジェンスが遅れれば、それだけM&Aの成立も遅れるということになります。両者が事業譲渡に向けて協力する旨も記載しておきましょう。

よくすり合わせたうえで事業譲渡に関する基本合意書を作成・締結しよう

事業譲渡に関する基本合意書は事業譲渡に関する条件が概ねまとまった段階で作成・締結します。合意形成後も条件が変わる可能性はありますが、事業譲渡に関する基本合意書の締結段階である程度確定している必要があります。

スムーズなM&Aに向けて動き出すためにも、しっかりとすり合わせたうえで譲渡側、譲受側がしっかりと内容を確認して事業譲渡に関する基本合意書を締結しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

規約の書き方を徹底解説!書くべき項目は?

ルールを表す言葉はいろいろあります。「規則」や「会則」「定款」そして「規約」などです。 ここでは特に「規約」に着目し、その意味や書き方、記載すべき項目について解説をしていきます。 …

詳しくみる飲食店の店舗譲渡は事業譲渡契約書を作成する?重要性や注意点を解説

飲食店を第三者に譲渡する際には事業譲渡契約を締結します。この記事では事業譲渡契約を締結するケースや契約書を用いて締結する必要性、契約締結時の注意点についてご説明します。すぐに使える…

詳しくみるサービス利用規約とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

サービス利用規約は、サービス提供者と利用者の間でルールを定める重要な文書です。本記事では、利用規約の基本的な役割や作成時の注意点について解説するとともに、ひな形を用いた具体的な書き…

詳しくみる地役権設定契約書(排水)とは?ひな形や例文、書き方を解説

地役権設定契約書(排水)は、排水を目的とした地役権を設定する際に締結される契約書です。契約締結時に承役地と要役地の権利関係を明確にしておくことで、トラブルや時効リスクを最小限に抑え…

詳しくみる契約書には誰の住所を書けばよい?会社それとも個人?

ほとんどの契約書には住所の記入欄が設けられていますが、どの住所を書けばよいかわからない方もいるのではないでしょうか。この記事では、契約締結者の書き方を企業の場合と個人の場合に分けて…

詳しくみるポスティングの業務委託契約とは?契約書のテンプレート・例文、委託の注意点を紹介

ポスティングの業務委託契約とは、チラシなどの配布を外注するための契約のことです。契約時には契約書を作成することが大事。そのため、留意すべき契約書への記載事項や書き方を本記事でご確認…

詳しくみる