- 更新日 : 2026年1月27日

アドバイザリー契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

コンサルタントやアドバイザーなどに業務を依頼する際には「アドバイザリー契約」を締結する場合があります。

この記事でははじめてアドバイザリー契約書を作成される方のために、契約を締結するケースや盛り込むべき内容、作成する際に気をつけるべきポイントについて、テンプレートも交えてご説明します。

目次

アドバイザリー契約とは

アドバイザリー契約とはアドバイザリー業務を外部の専門家に委託する際に締結する契約です。

アドバイザリー業務とはコンサルタントやアドバイザーなどが自分の専門知識やスキルを活かして経営戦略や業務改善、リスク管理、その他企業が抱えている経営課題の解決を目的として助言や実行支援などを行う業務のことを指します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

アドバイザリー契約を結ぶケース

アドバイザリー契約を締結する場面としては、社外のコンサルティング会社やコンサルタント、アドバイザーなどの専門家にアドバイザリー業務を委託するケースが挙げられます。アドバイザリー契約書に両者が署名捺印し、その後専門家がクライアントに対してアドバイスや施策の実行サポートなどを行っていきます。

なお、コンサル会社やコンサルタントと契約を締結する際にはコンサルティング契約や業務委託契約を締結する場合もありますが、これらはアドバイザリー契約とほぼ同じです。契約書のタイトルが異なるだけで、業務内容には違いはありません。

また、M&Aの仲介業者に仲介を依頼する際にもアドバイザリー契約を締結するケースが多いです。この場合、契約後に仲介業者がクライアントに対してM&Aに関するアドバイスや交渉の代行などを行います。

M&Aの流れに関してはこちらの記事で詳しくご説明しています。

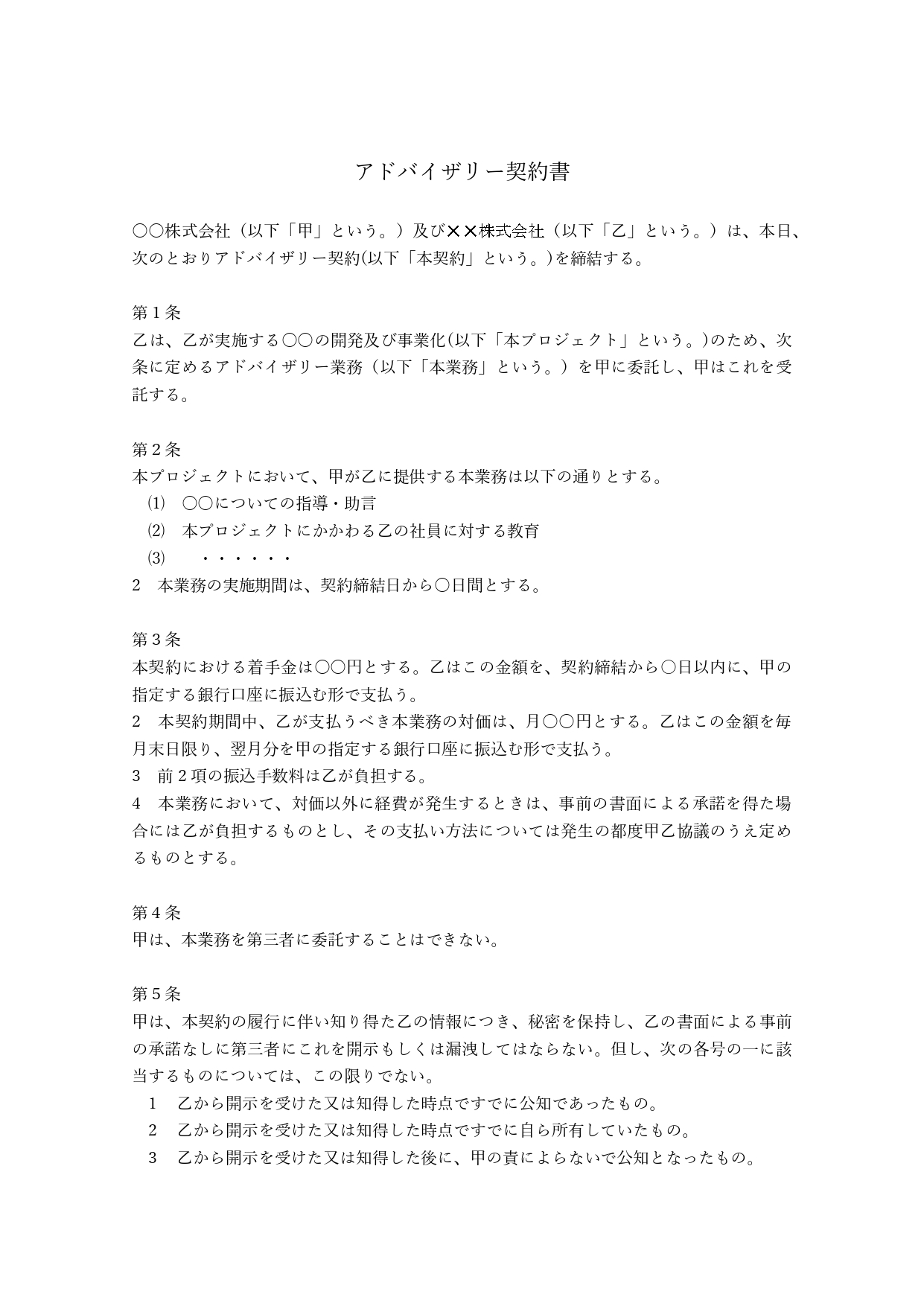

アドバイザリー契約書のひな形

アドバイザリー契約を締結する際には契約書を作成することが一般的です。しかし、契約書を一から作成するのは非常に大変です。そこで、当サイトではすぐに使えるテンプレートをご用意しました。こちらをもとに、実際の契約内容に応じて文言を調整すると、効率的に契約書を作成できます。

アドバイザリー契約書に記載すべき内容

ここからはテンプレートをもとに、アドバイザリー契約書に盛り込むべき内容について項目ごとに詳しく見ていきましょう。より理解を深めていただくためにも、テンプレートをダウンロードして参照しながら読み進めていただくことをおすすめします。

契約者名

まずは契約を締結する当事者の会社名もしくは個人名を明記し、誰と誰が、どのような契約を締結するのかを明らかにします。

契約者の名称を「以下「甲」という」「以下「乙」という」のように置き換えることで、以降正式名称を記載する手間を省けます。また、契約の名称についても「本件契約」などと表現するのが一般的です。

目的

最初に契約の目的を明らかにしておきましょう。誰が誰に、どのような業務を委託するのかを明記します。

業務の範囲

受託者(コンサルティング会社やコンサルタント、アドバイザーなど)が委託者(クライアント)に対して提供する業務の内容について、箇条書きで簡潔に記載します。また、業務の実施期間についても「契約締結日から○○日間」というように明記します。

対価

委託者が受託者に対して支払うアドバイザリー業務の対価について記載します。金額、支払方法、支払条件、期限、振込手数料の負担者について明らかにしておきましょう。着手金が発生するのであれば、その金額や支払方法、条件、期限、支払手数料の負担者についても明記します。

また、受託者が業務を遂行するにあたって経費が発生したときの負担者や精算方法についても記載しておきましょう。

業務の再委託

受託者が第三者(外注業者など)にアドバイザリー業務を再委託できるか否かを記載します。一切禁止するケースもあれば、委託者に書面などで同意を得たうえで再委託ができるようにするケースもあります。

秘密情報保持

受託者がアドバイザリー業務を遂行する過程で得た委託者の情報の取り扱いに関するルールについて記載します。一般的には「乙の書面による事前の承諾なしに第三者にこれを開示もしくは漏洩してはならない」というように、情報を無断で漏洩させないようなルールを定めます。

また、秘密保持の対象外となる情報についても記載しておくとよいでしょう。

契約の解除

契約の解除の方法や条件について記載します。一般的に契約解除についても書面にて行い、当事者のどちらかが契約違反行為をしたケース、あるいは何らかの理由でプロジェクトの継続が難しくなってしまったケースなどを解除の条件として設定することが多いです。

反社会的勢力の排除

両当事者が暴力団や暴力団関係企業、総会屋などの反社会的勢力の構成員やその関係者でないことを確約する条項です。反社会的勢力の定義や禁止する行為について記載します。

契約の有効期間

アドバイザリー業務の有効期間について定めます。「契約締結の日から○日」というように具体的な期間を記載することもあれば、「実施期間の終了日までとする」というように、業務の終了日に設定することも可能です。

また、秘密保持については業務終了後も漏洩を防ぐため、別途存続期間を定めます。

協議

契約書に定められた以外の内容で双方に見解の違いが生じたとき、あるいは契約書に定められた内容自体に疑義が生じた際に、両者が話し合って解決することを記載します。

合意管轄

万が一契約に関して紛争が発生した際に訴えを起こす裁判所を指定します。「○○地方裁判所」というように具体的な裁判所を指定することもあれば、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所」というように、当事者のどちらかの管轄裁判所を指定することも可能です。

署名捺印欄

最後に日付と両当事者の住所、氏名、代表者名を記載する欄と押印欄を設けましょう。両者が署名捺印をした時点で契約が成立したとみなされます。また、両当事者が署名捺印した契約書をそれぞれ保管することを定めます。

アドバイザリー契約書の作成ポイント

最後にアドバイザリー契約書を作成する際のポイントについてご紹介します。特に以下の3点を意識して内容を考えてみましょう。

業務の範囲を明確にする

契約書を作成する際にはどのような業務をどの範囲まで委託するのかを明確にしましょう。特にアドバイザリー業務は非常に幅が広く、範囲が曖昧になりがちです。両者の認識のすり合わせができていないと「頼んだはずなのにできていない」「この業務は料金の範囲外」というように、揉める可能性もあります。

報酬額や支払方法・条件を明確にする

契約で特にトラブルになりがちなのは報酬の支払いです。事前の打ち合わせ時と支払額が違っている、事前の打ち合わせと請求額が異なっている、いつまで経っても入金されないなどの理由で揉める可能性があります。やはり報酬に関しても事前にすり合わせをしたうえで、支払金額、支払方法、支払条件、支払期限、振込手数料の負担、経費の扱いなどをしっかりと明記しておきましょう。

秘密情報の取り扱いのルールを明確にする

アドバイザリー業務は会社の経営課題を把握してそれらを解決するためのアドバイスや実行支援を行うという性質上、コンサルティング会社やコンサルタント、アドバイザーが会社の秘密情報や内情を知る機会が多いです。一般的な外注以上に秘密情報の取り扱いには注意しましょう。漏洩させてはいけない情報の定義や情報の扱い方などのルールをしっかり明記し、その適用期間についても定めておくことが大切です。

しっかりと信頼関係を築くためにも、アドバイザリー契約の内容をチェックしましょう

コンサルティング会社やコンサルタント、アドバイザーは会社の経営を手助けしてくれる力強い味方になってくれます。一方で、業務の内容や範囲、報酬、情報の取り扱いなどに関してトラブルが発生するリスクもあります。そうなれば、お互いにとってマイナスです。

今回の記事を参考に、アドバイザリー業務を依頼する側、請ける側双方がしっかりとすり合わせを行ったうえで契約書を作成し、両者が納得したうえで契約を締結してプロジェクトを始動させましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

商標使用権設定契約書とは?ひな形をもとに書き方・例文を解説

商標使用権設定契約は、第三者に商標を使用させる際に締結する契約です。これを結ぶことで、他者が持つ商標を用いてビジネスを展開できるようになります。この記事では、商標使用設定契約書の書…

詳しくみる契約書の日付は西暦と和暦のどちらで表記するべきか?

日付を記載する時に「西暦か、和暦か」で悩んだことはないでしょうか。どちらも日常的によく使われていますし、西暦での記載を求められることもあれば、和暦での記載を求められることもあります…

詳しくみる特許権侵害に基づく警告書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

特許権侵害に基づく警告書とは、自社の特許権を侵害している者に対して、侵害行為の差止めなどを求めて送付する警告書です。警告書には、特許権侵害の内容を明確かつ具体的に記載しましょう。…

詳しくみる組合契約書とは?ひな形をもとに必要項目や書き方について解説

組合契約書とは、組合員が出資して事業を行う際に作成する契約書のことです。たとえば、共同で店舗を運営するときや投資事業などを行うときに作成します。組合契約書の必要項目や書き方、組合契…

詳しくみる不動産売買契約書の保管期間は何年?破棄のリスクや電子保存について解説

不動産売買契約書は、土地や建物といった高額な資産の取引において、売主と買主が合意した内容を記録する重要な書類です。しかし「いつまで保管すればいいの?」「破棄しても問題ないの?」とい…

詳しくみる古物商の使用承諾書とは?ひな形や例文、書き方を解説

古物商の「使用承諾書」とは、営業所の使用権限を証明するために作成する書類のことです。この記事では、使用承諾書が具体的にどのような文書なのか、どのような場面で作成されるのか、そして具…

詳しくみる