- 更新日 : 2026年1月6日

自動車賃貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

自動車賃貸借契約は、一定期間自動車を貸与して賃料を受け取る契約です。自動車賃貸借契約においては、双方の義務を明確に記載し、かつ合意を得るために、契約書が必須となります。

本記事では、ひな形をもとに、自動車賃貸借契約書の書き方や必須項目を解説します。自動車賃貸借契約書の作成方法を知りたい方は、ご一読ください。

目次

自動車賃貸借契約書とは?

自動車賃貸借契約は、ある一定の期間自動車を貸与し、その対価として賃料を受け取る契約です。契約の対象は、個人と法人の両方です。

自動車賃貸借契約においては、貸与した自動車を使用することにより借主、貸主双方がそれぞれ義務を負わなければいけません。しかし、口約束で契約を交わしただけでは、双方の義務について合意が取れず、論争に発展する可能性があります。

双方の義務を明らかにし、かつ合意を得るには、契約書が必要です。自動車賃貸借契約書により義務を明確にして双方の合意を得ることで、義務や費用負担にまつわるトラブルを回避できます。

自動車リース契約との違い

自動車賃貸借契約と似た契約形態として、自動車リース契約が挙げられます。リース契約と賃貸借契約の大きな違いの1つは、各種保険料の負担者です。

リース契約の場合は、保険料の負担者は借主になります。定額のリース料金には、税金や各種保険料も含まれています。一方、賃貸借契約の場合、保険料は貸主負担です。

リース契約と賃貸借契約は、中途解約の可否にも違いがあります。リース契約は中途解約が不可ですが、賃貸借契約は中途解約が可能です。その理由は、契約の性質の違いです。リース契約は、契約者が車種を選びます。契約者が選んだ車種をリース会社が購入するため、中途解約や契約変更は認められません。

自動車使用貸借契約との違い

自動車賃貸借契約と自動車使用貸借契約の名称はよく似ていますが、内容には大きな違いがあります。

自動車使用貸借契約は、無償で自動車を貸与する契約になります。一方、自動車賃貸借契約の場合は使用に対して一定の賃料が発生する点が大きな違いです。

自動車賃貸借契約と自動車使用貸借契約は、自動車保険の費用負担者にも違いがあります。自動車使用貸借契約では、自動車保険の費用負担者および加入者は借主です。自動車賃貸借契約では、貸主が費用を負担して自動車保険に加入します。

自動車賃貸借契約が交わされるケース

自動車賃貸借契約が交わされるケースの代表格は、レンタカーです。規定のレンタル料金を支払い、1日だけ、1週間だけなど一定期間車を借りる契約になります。選挙の際にいわゆる「選挙カー」を借りるケースも、レンタカーの一種です。月額で一定料金を支払うことで何回でも車を借りられるカーシェアリングも、自動車賃貸借契約になります。

官公庁が民間業者に公務を委託した際に、必要な車両を貸与する場合も自動車賃貸借契約の対象です。選挙カーを借りるケースでは、地方公共団体から貸与を受け、地方公共団体と立候補者の間で自動車賃貸借契約を締結する場合もあります。

官公庁が民間業者から貸与を受けた場合も、自動車賃貸借契約の対象です。近年、環境保護や経費削減の観点から、公用車の台数を削減する傾向が見られます。削減された公用車の代わりに、官公庁や地方公共団体がカーシェアリングを年間契約しているケースも増加中です。この場合、官公庁と民間業者の間で自動車賃貸借契約を締結します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

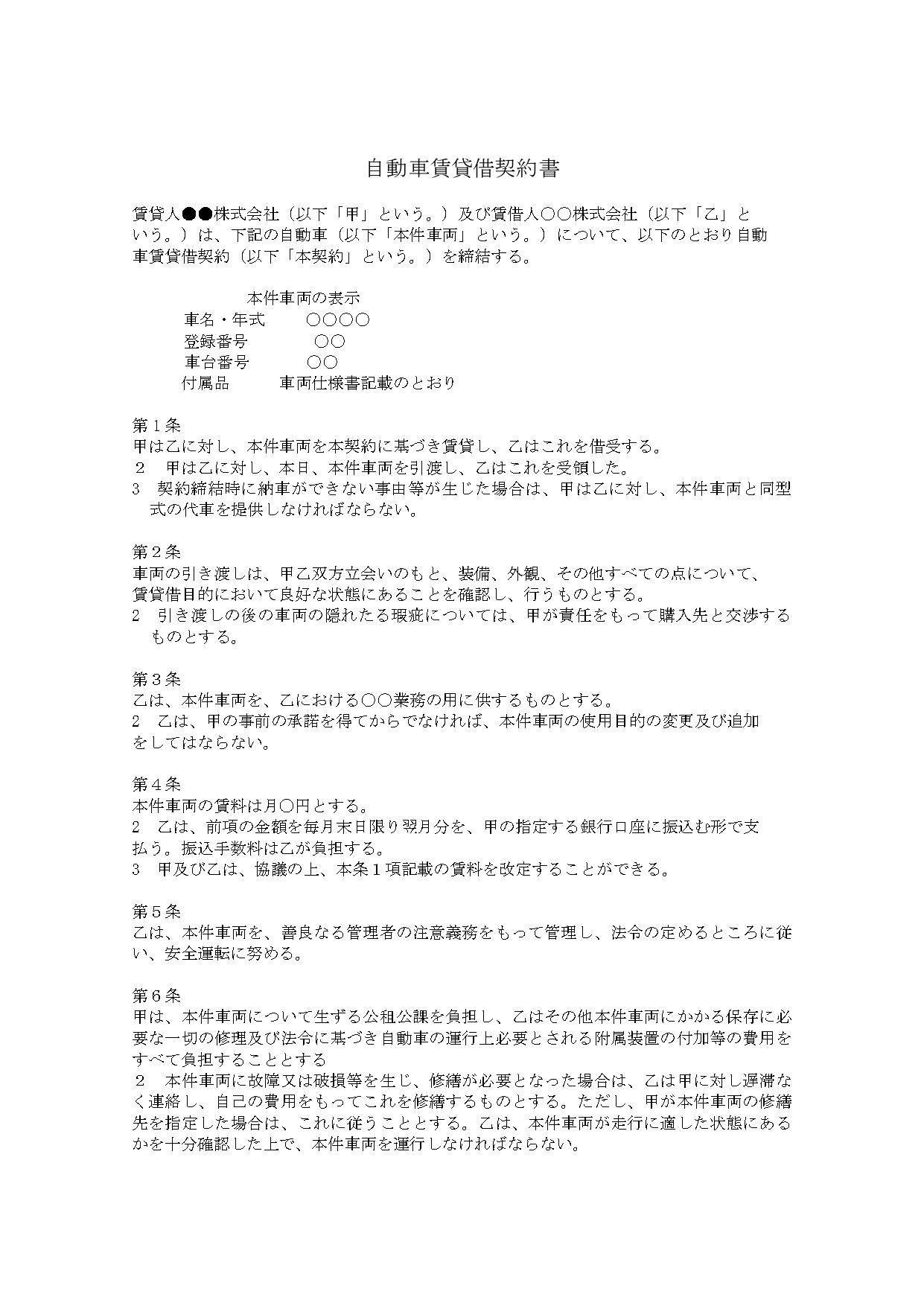

自動車賃貸借契約書のひな形、テンプレート

以下のリンクより、自動車賃貸借契約書のひな形をダウンロードできます。自動車賃貸借契約書を作成する際に、ご活用ください。

自動車賃貸借契約書に記載すべき内容

ここからは、前掲のひな形をもとに、自動車賃貸借契約書に記載すべき内容を解説します。

契約の対象物

本文に入る前に、本契約の対象車両の車名、年式、登録番号、車体番号を記載します。自動車賃貸借契約では、車両を返却する際は借主側での原状復帰が必須です。そのため、貸与時にどの付属品をつけていたのかをあらかじめ記載することも重要になります。

契約内容と引き渡し方法

自動車賃貸借契約においては、当該車両の状態について、借主、貸主双方が共通認識をもっていることが大切です。自動車を引き渡すときは必ず両者が立ち会い、装備や外観の状態を一緒に確認することを必須としましょう。

車両の使用目的

車両を使用する目的と、目的外の使用可否について記載します。目的外の使用が想定される場合、契約書作成の時点で貸主の許可を得ておいた方が、トラブルの回避につながり安心です。

賃料および支払方法

自動車の賃料は、月あるいは年の支払額を記載しましょう。期間の締め日や支払日、振込手数料の負担者、賃料の改定可否についても忘れずに記載します。

車両の必要費用および損害の負担者

自動車賃貸借契約では、車両にかかる各種費用の負担者が変わります。自動車税のような各種税金=「公租公課」は貸主の負担です。一方、車両の保管や現状維持費用、運転に必要な設備については、借主が車両を使用する範囲で負担します。

借主には、対象車両を運転中の事故、紛失や盗難での損害賠償責任もあります。ただし、貸主が加入している自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)や車両保険での支払いがあった場合、支払われた分に対する借主の賠償責任は免除されます。

禁止行為

本件車両の賃借権を第三者に譲渡することや転貸(=又貸し)、共同利用は禁止としましょう。これらを認めてしまうと、第三者が事故や損害を発生させた場合にトラブルのもととなるからです。

契約期間と定期点検

契約の起算日と終了日、年数を記載します。あわせて、双方の合意があれば契約期間を延長できる旨も記載しましょう。

契約期間内は、車両を適切に運転できる状態に保たなければなりません。そのための定期点検は貸主が実施する旨を記載します。

反社会的勢力の排除

借主、貸主ともに反社会的勢力と関わらないことの記載も必須です。もしも関わっていた場合は、借主、貸主どちらからでも予告なく契約解除できることを記載します。

同時に、契約解除可能となる行為も規定しておきましょう。

規定違反の場合

賃料の支払いが遅延した場合や借主の財産処分がなされた場合は、貸主から契約を解除できることを明記します。

賃料の遅延に関しては、やむを得ない事情がある場合を想定して、滞納が許される期限を決めておきましょう。滞納が続き信頼関係が損なわれた場合はすぐに契約を解除できる旨も定めておくと安心です。

契約終了時の規定

契約終了時の車両返却方法を記載します。

借主が返却日に車両を返却しない場合、遅延期間に応じた遅延損害金の支払い義務が生じることも規定しましょう。

契約に定めがない事項や紛争の解決方法

契約書に記載していない問題が発生した場合、双方の協議により解決することを記載します。協議で解決せず紛争になった場合は、「第一審の管轄裁判所」として最初にどこで裁判をするかも指定しておきましょう。

自動車賃貸借契約書の作成ポイント

自動車賃貸借契約書を作成する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

車両にかかる費用の負担者

自動車賃貸借契約においては、借主、貸主ともに車両にかかる費用を負担します。

自動車税、自動車重量税のような各種税金、自動車保険や自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は貸主の負担です。

一方、車両の保管や現状維持費用、運転に必要な設備を車両につけた場合は、借主が車両を使用している範囲において、その費用を負担します。

| 借主 | 貸主 |

|---|---|

|

|

損害賠償での免責事項

対象車両を運転中に事故を起こした場合、車両の紛失や盗難にあった場合は、借主が損害賠償を行わなければなりません。ただし、貸主が加入している自賠責保険や車両保険で費用が支払われた場合、保険金は保険会社から支払われるため、支払われた分の賠償責任については免除されます。

契約中に何か損害があった場合は、原則的には借主負担です。ただし、貸主負担の各種保険で費用が支払われた場合は例外となる点を明記しておきましょう。

収入印紙は必要?

自動車賃貸借契約は、印紙税法に規定された課税文書ではないため、収入印紙の貼付は不要です。ただし、車の賃貸借に付随して業務の契約がある場合は、収入印紙の貼付が必要です。

自動車賃貸借契約と同時に業務の契約を締結するケースとして、バスの貸与と同時に送迎を依頼する場合や、車両の貸与と貨物の運送を委託する場合が考えられます。

自動車賃貸借契約書は費用負担者の明記がポイント

自動車賃貸借契約は、車両を貸与する対価として、月あるいは年間一定の賃料を受け取る際に締結します。自動車リース契約との違いは、費用の負担者と中途解約の可否です。

自動車賃貸借契約書には、契約対象車両、契約期間、契約内容や禁止事項を明記します。あわせて、車両にかかる費用は誰が負担するか、損害賠償の費用を各種保険で支払った場合、借主は免責されることを記載します。収入印紙の貼付は不要です。

本記事で紹介したひな形を参考に、自社の契約に沿った自動車賃貸借契約書を作成してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

契約の変更に関する条項とは?契約書の変更方法や覚書の書き方を解説

契約の変更に関する条項とは、契約締結後に契約を変更する必要が生じた際などに適用される条件や手続きを規定する条項のことです。あらかじめ条項を定めておくことで、契約後に変更を加えるとき…

詳しくみる派遣個別契約書はどちらが作成?記載事項や注意点も解説

派遣個別契約書は、一般的に派遣元会社が作成します。派遣個別契約書とは、派遣元会社と派遣先業者が取り交わす、派遣労働者の労働条件を定める書類です。労働者派遣法によって作成が義務付けら…

詳しくみる建物売買契約書とは?地主が承諾しないケースのひな形をもとに書き方や注意点を解説

建物売買契約書とは、建物の売買に関する条件を定めた契約書です。借地上の建物も売買できますが、地主が承諾しない場合は、裁判手続きの申立てに関する事項を契約書に定める必要があります。本…

詳しくみる販売仲介契約とは?締結するケースや書き方をひな形とともに紹介

販売仲介契約とは、商品の販売について仲介をしてもらうときに交わす契約のことです。コストはかかるものの、メーカーにとっても効率的に商品販売ができるという利点が得られます。 当記事では…

詳しくみる念書とは?覚書との違いや書き方をひな形と共に解説

念書とは、約束した内容を文書に記し、一方の当事者飲みが作成して他方に差し入れる文書を指します。約束した内容を文書に記したものは、「契約書」と呼ばれることもあれば「覚書」と呼ばれるこ…

詳しくみる交通事故の示談書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

交通事故の示談書は、事故の解決方法についての合意を証明する書類です。事故の内容や賠償額、その支払方法などが記載され、これが作成されていることによって当事者間のトラブルを未然に防ぐこ…

詳しくみる