- 更新日 : 2026年1月6日

念書とは?覚書との違いや書き方をひな形と共に解説

念書とは、約束した内容を文書に記し、一方の当事者飲みが作成して他方に差し入れる文書を指します。約束した内容を文書に記したものは、「契約書」と呼ばれることもあれば「覚書」と呼ばれることも、そして「念書」と呼ばれることもあります。似た文書ではあるものの、それぞれの名称が差す意味合いには若干の違いがあります。

当記事では念書に着目して、覚書や契約書との違い、書き方などを解説していきます。

目次

念書とは?

念書(ねんしょ)は、ある約束事に関する文書であって、一方の当事者のみが作成して他方の当事者に差し入れる文書のことです。

法的効力、作成される場面について以下で説明します。

念書の法的効力

「念書」は「契約書」と区別して使われることも多いですが、期待する法的効力は同じです。どちらも「約束した内容について証明をする文書」だからです。

ただ、念書の場合は作成した一方当事者の署名しか記載されず、一方的に交付されるのが通常です。そもそも口約束でも契約の効力は生じることを考えれば、この場合でも約束した内容が無効になるとはいえません。しかし、署名や押印を付していないことを理由に、他方当事者は「一方的に送り付けられただけで、約束はしていない」という主張をしやすくなります。

そのため、契約書に比べると念書に記載された内容が受領者側に反故にされる可能性は高くなるともいえるでしょう。

念書を作成するケース

念書は一方当事者のみが作成する文書であり、送られた側の当事者がなかったことにしやすいという性質上、作成者側にとって不利な内容を示すケースで利用されることが多いです。

債務の存在について念書を使って承認してもらい、消滅時効の中断をしたいという場面を考えてみましょう。債務者側が「金〇〇万円の債務は存在する」旨を記載した念書を債権者に送った場合、債権者側がこれをなかったことにするメリットはありませんし、債務者側は署名押印をしているためなかったことにするのは困難です。

従業員に始末書を書かせる場面、誓約をしてもらう場面などでも使われます。従業員が「退職後、〇〇はしません」などと書き記した文書について、わざわざ会社側も同意の意を示す必要はなく、作成者である従業員側の署名押印があれば十分なのです。

取引関係にある企業間においても同様です。一方の意思表示のみで足りるケースで念書は使われます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

覚書や契約書との違い

念書と似た文書に「覚書」と「契約書」があります。これらの文書について、念書との違いを整理しておきましょう。

覚書との違い

「覚書(おぼえがき)」は、ある物事について忘れることのないよう、書き残しておくために作成する文書です。

双方で話し合った内容を取りまとめ、契約書を補完する形で機能します。両当事者が署名押印をしているなど、効力に着目すれば契約書の一部として捉えることも可能で、単なるメモと同列に扱うことはできません。メモよりも高い厳格さを備えています。

覚書に関してはこちらのページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

契約書との違い

「契約書」は、当事者間で契約を交わす時に用いられる文書です。取引金額、各種条件などが書き記され、全当事者の署名・押印が付されます。

広義には覚書も念書も契約書と捉えることは可能ですが、これらを区別する場合、「契約書」はもっとも厳格さを持った文書であるといえるでしょう。念書のように一方当事者だけが署名押印するということは通常ありません。双方が署名押印し、どちらからも約束をなかったことにするのが困難な状態とするのです。

また、契約書の場合は取引の始まりに交わされることが多いのも、念書との違いといえます。

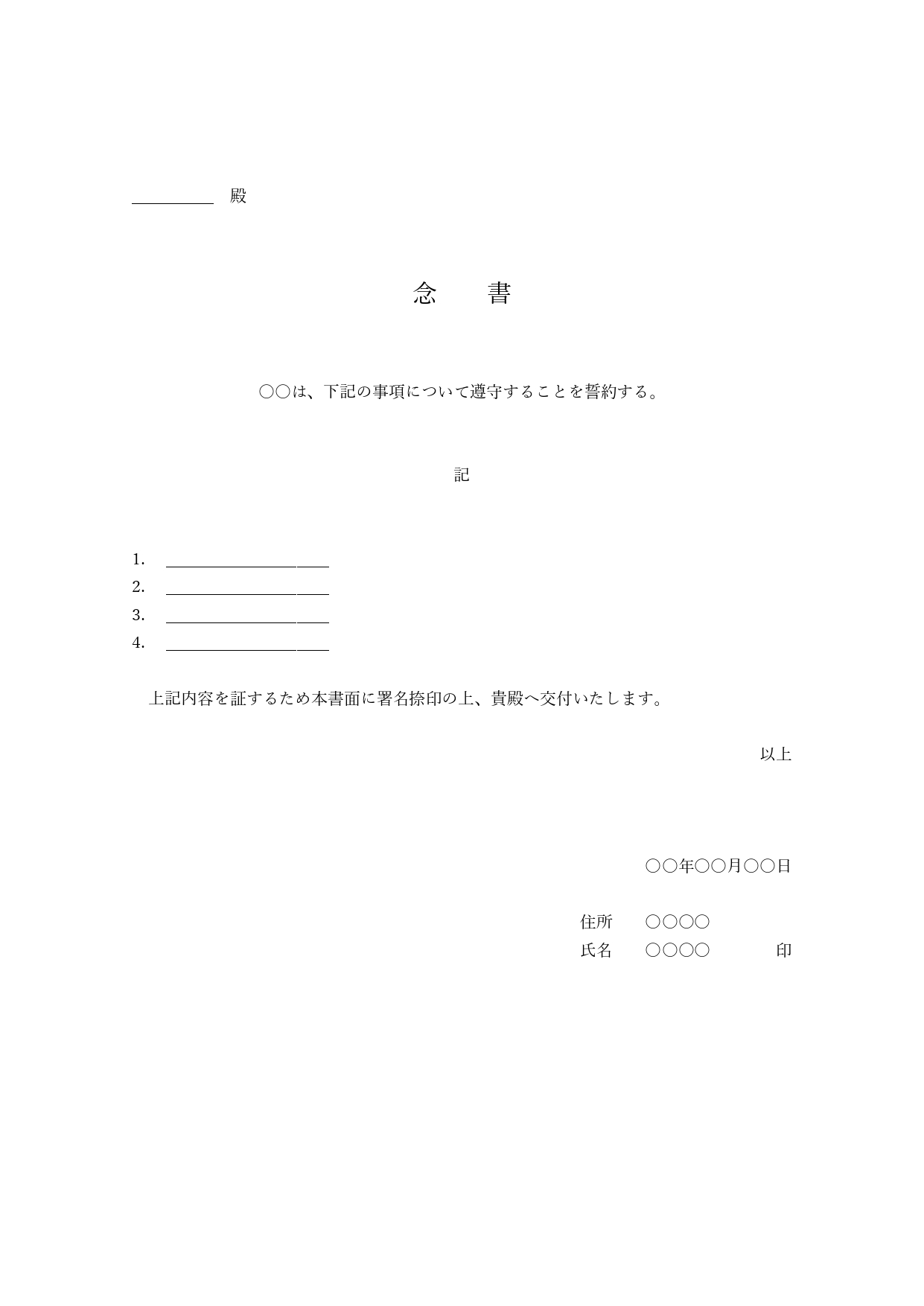

念書のテンプレート/ひな形

こちらから念書のテンプレートファイルがダウンロードできます。念書を利用する際、テンプレートの内容を利用目的に応じて編集してご利用ください。

念書の書き方や例文

念書はボリュームが大きくないため、契約書ほど作成するのが大変な作業にはなりません。次の項目を設け、あとは約束事項を適切に記載するだけです。

| 送り先 | 「〇〇殿」などと記載し、誰に対して約束する文書なのかを明記する。 |

|---|---|

| 表題 | シンプルに「念書」としても問題ないが、できれば何の文書なのかが一目でわかるタイトルとすることが好ましい。 |

| 本文 | 〇〇(作成者)は、下記の事項について誓約する。記 ・――― ・――― ・――― 以上 などと、約束をする人物と、約束する内容を明記する。 |

| 作成日付 | 「〇〇年〇〇月〇〇日」などと、いつ交わした念書なのかがわかるよう、日付が特定できるように記載する。 |

| 署名押印および住所 | 氏名(または名称)と住所を記載して当事者を特定。署名や押印により真正性を担保する。 |

念書を作成する時の注意点

念書は一方当事者による約束を明示させるために使えますが、念書に記載させたからといって絶対的にその効力が発揮されるわけではありません。

作成者の同意があったとしても法律上制限されている行為が認められるようにはならないのです。例えば従業員に「業務命令に背いたときは罰金を支払います」などと念書を書かせても法令上この念書は無効になります。

また、金額の記載がされており印紙税法上の課税文書に該当する念書については、収入印紙の貼付が必要です。税制上は「念書」という表題は問題とならず、契約書などと同様に扱われるからです。

しかしながら、電子文書として念書を作成した場合は収入印紙が不要です。印紙税の課税対象外となります。電子契約同様、念書についても電子化が可能ですので、コストを浮かすためにも、業務効率を上げるためにも、電子契約システムの利用を検討すると良いでしょう。

念書の効力はいつまで?

法律上、「念書の効力は〇〇年で時効によって消滅する」などとは定められていません。

ただし債権一般については民法で消滅時効の規定が置かれていますので、次の規定に基づいて5年または10年で権利が主張できなくなることがあります。

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

権利の性質・種類によっては適用される消滅時効のルールが異なる点に要注意です。

念書や覚書、契約書を正しく使い分けよう

念書は契約書と似た役割を持つ文書ですが、同等に取り扱うことはできません。一方当事者のみが作成するという大きな特徴を持つことから、使いどころには注意が必要です。

また、簡単に作成することはできますが、作成者としては「約束する内容が過度に不利な内容になっていないか」をチェックすること、受領者としては「期待する効果がその書き方で得られるのか」ということを確認する必要があるでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

媒介契約書は電子化できる?電子化の流れやメリット・デメリットを解説

不動産取引における媒介契約書は、依頼者と不動産業者の間の権利や義務を定める重要な書類です。従来、紙ベースの契約手続きには多くの手間やコストがかかっていました。 近年、社会全体のデジ…

詳しくみる契約解除通知書とは?無料テンプレートをもとに書き方・文例をわかりやすく解説

契約解除通知書は、一度結んだ契約を解除する意思を相手方に正式に伝えるための重要な書面です。口頭での通知は「言った・言わない」という争いに発展しやすく、書面による通知が望ましいとされ…

詳しくみるMOU(基本合意書)とは? 意味や最終契約書との違い、法的効力などを解説

MOU(基本合意書)は、M&Aなどにおいて当事者企業間で交わされる覚書のことです。交渉の段階で買い手側と売り手側が合意した内容について記載します。M&Aなどの企業間…

詳しくみる脱毛同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

脱毛同意書とは、脱毛行為に対して同意の意思を表明するための書類です。脱毛サロンやエステサロンなどでの脱毛行為に対する免責事項が記されています。 本記事では、脱毛同意書とは何か、脱毛…

詳しくみる法務アウトソーシングの契約書レビュー業務とは?業務内容や依頼方法を解説

企業の法務部門が担う業務の中でも、契約書レビューは特に専門性と経験、そして時間を要する作業です。近年、この契約書レビュー業務を外部の専門家や企業に委託する「法務アウトソーシング」が…

詳しくみる雇用契約書とは?法的な必要性や作り方をひな形付きで紹介

雇用契約書とは、雇用契約の成立を証明する書類です。働く内容や各種手当など、雇用に関するルールが書かれています。法律上は雇用契約は当事者間の合意のみで成立するため、雇用契約書の作成は…

詳しくみる