- 更新日 : 2024年8月30日

独占的通常実施権とは?専用実施権との違いまで解説

独占的通常実施権とは、第三者へ実施権を重ねて許諾しないという特約を設けた、通常実施権です。この記事では、独占的通常実施権とは何か、他にどのような実施権があるのかに加え、独占的通常実施権と専用実施権の違いについてもわかりやすく解説していきます。契約書で必ず確認すべき内容でもあるので、違いを把握しておきましょう。

目次

独占的通常実施権とは?

独占的通常実施権とは、特許権者(特許の所有者)が、通常実施権者(特許を実施する権利を持つ者=ライセンサー)に対して、第三者へ実施権を重ねて許諾しないという特約を設けた、通常実施権です。

独占的通常実施権をわかりやすく表現するなら、「私が持っている特許発明を使ってもいいけど、他の人と共有してはいけませんよ」という約束です。「独占的」という言葉からもわかる通り、これは特許の共有に関して一定の制限を課すことにより、特許を実施するパートナーとの取り決めを内密に保つ目的があります。

1社だけでなく、複数の者を実施権者にする場合は、非独占的通常実施権と呼ばれます。一方、特許権者自身も実施しないという合意を契約書で交わし、通常実施権者だけが実施できる状態にした独占的通常実施権は、「完全独占的通常実施権」と呼ばれます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

実施権の種類

「特許」と聞くと、技術や情報、権利の確保・競争などをイメージするかもしれません。しかし、ときにはそうした特許権利を融通し合い、新たな研究や製品開発をすることもあります。その場合、特許をどう扱うかを取り決める必要性(契約)も生じてくるでしょう。ここでは、そのような契約の際に理解しておきたい、独占的通常実施権以外の実施権について解説していきます。

通常実施権

実施権とはライセンスのことで、特許権者(特許を所有する者)から妨げられることなく、特許発明を実施でき、他社にも実施させる権利です。一方、通常実施権は、特許権者や専用実施権者に対して、「発明を実施させてください」と請求できる権利(債権)で、特許権者や専用実施権者から許諾を受ければ、特許発明の実施が可能になります。

通常実施権は、特許庁に登録が不要で、独占と権利行使ができないため複数人に重複して許諾できます。

たとえば、A社が発明した「α物質」を、B社に対して通常実施権を設定・契約すれば、A社もB社も「α物質」に関して製造・販売できます。また、「専有」ではないので、B社の他にC社やD社に対しても通常実施権の許諾が可能です。

専用実施権

専用実施権とは、特許権者や第三者に妨げられることなく、特許発明の実施が独占できる権利です。通常実施権との違いは、字義通り「専用(専有)」であるかどうかにあります。

たとえば、A社が「α物質」を発明した際、B社対して専用実施権を設定したとします。その場合、B社だけが「α物質」に関して製造・販売ができ、B社以外は「α物質」に関する製造・販売はできません。開発したA社ですら製造・販売できなくなってしまうのです。

この専用実施権は、独占が可能になるものの、特許庁に登録する必要があり、公表もされるため、開発したものを第三者に知られるデメリットもあります。そのため、通常実施権にくらべると、専用実施権が行使・設定されることはあまり多くないようです。

専用実施権に関して、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

法定通常実施権

法定通常実施権とは、一定の事実に基づき、特許権者・専用実施権者の許諾がなくても発生する通常実施権です。特許法に基づき、以下のようなケースがあげられます。

- 職務発明についての使用者の法定通常実施権(特許法35条1項)

- 先使用による法定通常実施権(特許法79条)

- 取戻権による特許権の移転登録前の実施による法定通常実施権(特許法79条の2)

- 無効審判の請求登録前の実施による法定通常実施権(中用権・特許法80条1項)

- 意匠権の存続期間満了後の法定通常実施権(特許法81条)

- 再審による特許権の回復前の実施等による法定通常実施権(特許法176条)

このうち、1.2.6.は無償で実施が可能ですが、3.4.5.については、「相当の対価」が必要になります。

裁定通常実施権

裁定通常実施権とは、特許庁長官(または経済産業大臣)に実施権の裁定請求を行える権利です。裁定通常実施権には、以下の3種類があります。

- 不実施の場合の通常実施権(特許法83条2項)

- 自己の特許発明の実施をするための通常実施権(特許法92条3項)

- 公共の利益のための通常実施権(特許法93条2項)

1.は、日本国内において、特許発明の実施が3年以上継続して適当にされておらず、その特許発明を実施しようとする者が、特許権者に対して、通常実施権の許諾を求めても協議が成立しないときに、特許庁長官の裁定により成立する権利です。

2.は、特許権者や専用実施権者の特許発明が、特許法第72条(利用関係・抵触関係)に該当しており、先願特許権者との通常実施権の許諾について協議が成立しないとき、特許庁長官による裁定で権利が成立します。

3.は、特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であり、特許発明の実施を使用とする者が、通常実施権の許諾について協議を求めても成立しないとき、経済産業大臣の裁定により成立する権利です。

いずれの裁定も、工業所有権議会によって行われます。

独占的通常実施権と専用実施権の違い

通常実施権は、複数人に重複して許諾することができ、行使・設定される機会や裁定を求められるケースも多くありますが、独占できないという一面もあります。一方、専用実施権は、独占できるものの、特許庁に登録が必要であり、特許物に関する情報が公表されてしまうというデメリットがあります。そこで、もうひとつの選択肢として利用されるのが「独占的通常実施権」です。

独占的通常実施権と専用実施権は何が違う?

独占的通常実施権と専用実施権の違いは、特許庁への登録が必要かどうか、権利(実施権)の行使が可能か不可能かにあります。共通しているのは、特許に関して独占が可能になるという点です。

専用実施権の場合、独占は可能になりますが、特許庁への登録が必要であり、情報開示が必須になります。一方、独占的通常実施権は、実施権の行使ができない代わりに、特許庁への登録が不要であり、情報開示がされません。

独占的通常実施権は、あくまで債権的な権利であるため、法律上は排他的・独占的効力を持たない実施権です。特許権者と実施権者の合意の上で、第三者に通常実施権を与えないと契約することで独占が可能になります。法律上の独占を可能とするのが専用実施権であり、合意の上で独占を可能にするのが独占的通常実施権です。

独占的通常実施権のメリットとデメリット

独占的通常実施権のメリットは、情報開示をする必要がないため、第三者に知られることなく、実質的に特許に関する独占が可能になる点です。

一方、独占的通常実施権は、法律上第三者も特許物に関して製造・販売が可能となっています。実施権者は、特許発明を実施する第三者に対して、固有の損害賠償請求権が認められているものの、請求が認められるかは裁判所の判断が分かれています。法律上の独占が保証されていない点は、独占的通常実施権のデメリットと言えるかもしれません。

独占的通常実施権は合意の上での独占

独占的通常実施権は、特許に関する実施権(ライセンス)のひとつです。専用実施権は、情報開示を条件とし、法律上の独占が保証されますが、独占的通常実施権は、特許庁への登録が必要ないため、第三者に知られることなく、特定の実施権者にのみ実施を許諾する契約を交わせます。しかし、あくまで、第三者に実施権を重ねて許諾しないという「合意の上での独占」であるため、法律上の独占は保証されていません。

その他、独占的通常実施権には、特許権者も実施権を行使せず、1社だけを実施権者に設定する「完全独占的通常実施権」もあります。どの実施権を設定するのがよいか、しっかり検討した上で活用していきましょう。

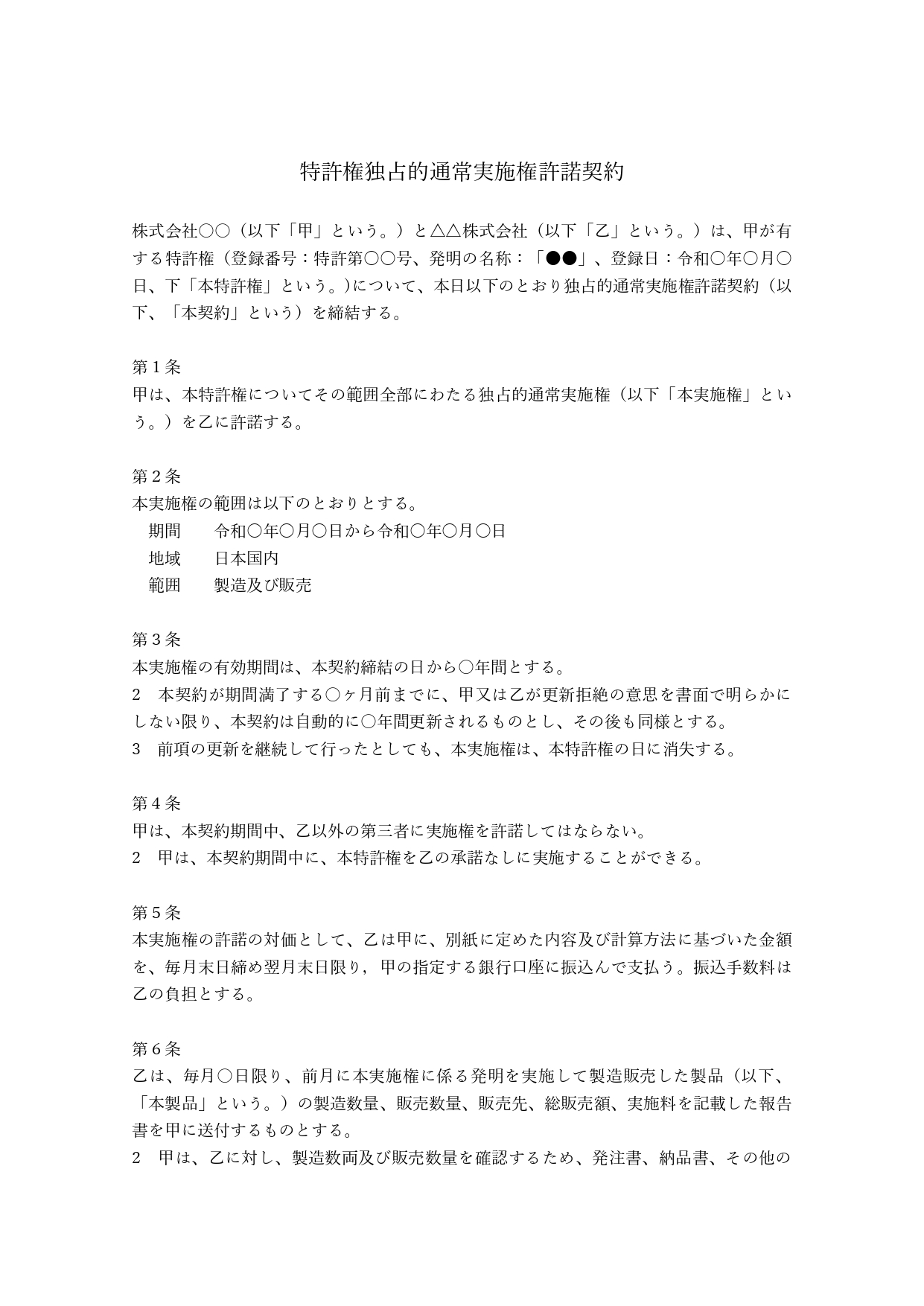

マネーフォワード クラウド契約では弁護士監修の「特許権独占的通常実施権許諾契約」のテンプレートを用意しています。無料で利用可能ですので、以下のページからダウンロードしてご利用ください。

よくある質問

独占的通常実施権とは何ですか?

独占的通常実施権とは、第三者へ実施権を重ねて許諾しないという特約を設けた、通常実施権です。特許庁への登録が不要で、第三者に知られることなく、特許物に関する製品の開発や販売が可能になります。詳しくはこちらをご覧ください。

独占的通常実施権と専用実施権の違いは何ですか?

独占的通常実施権は、法律上の独占は保証されていない代わりに、特許庁への登録が不要で、情報開示がされません。専用実施権は、法律上の独占が保証される代わりに、特許庁への登録が必要で、情報開示が必須です。 詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

債務免除証書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

債務免除とは、債権者が債務者に対して、借金の返済義務などを免除することを指します。そして債務免除証書は、この債務免除の事実を書面化した文書です。 本記事では債務免除証書を作成する事…

詳しくみる贈与契約書の保管方法は?保管期間や紛失時の対応を解説

親子間、夫婦間、あるいは第三者へ。大切な財産を無償で譲り渡す「贈与」を行う際、その証しとして「贈与契約書」を作成することがあります。贈与契約書を作成することで贈与の事実が明確になり…

詳しくみる労働派遣(個別)契約の電子化は可能?電子契約のメリットや導入方法を解説

労働派遣契約の契約書は、2021年から電子化が可能になりました。契約書の電子化を行うことで、作業の効率化やコストの削減が実現します。今回は、労働派遣契約の電子化の背景、メリットや注…

詳しくみる脱毛同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

脱毛同意書とは、脱毛行為に対して同意の意思を表明するための書類です。脱毛サロンやエステサロンなどでの脱毛行為に対する免責事項が記されています。 本記事では、脱毛同意書とは何か、脱毛…

詳しくみるMOU(基本合意書)とは? 意味や最終契約書との違い、法的効力などを解説

MOU(基本合意書)は、M&Aなどにおいて当事者企業間で交わされる覚書のことです。交渉の段階で買い手側と売り手側が合意した内容について記載します。M&Aなどの企業間…

詳しくみる企業向け同意書の書き方とは?テンプレートを基に例文や書き方を解説

同意書とは、取引や契約における同意の意思表示を形に残すための書類です。口頭でのやり取りにはリスクも伴いますので、ビジネスの重要なシーンで“同意を得る”または“同意をする”ときは、同…

詳しくみる