- 更新日 : 2026年1月6日

覚書とは?契約書・念書との違いや書き方、法的効力を簡単に解説【無料テンプレート付き】

覚書(おぼえがき)とは、当事者間の合意内容を記録し、証拠として残すための文書です。形式上は簡易な印象でも、署名・押印など合意が明確であれば契約書と同様の効力があります。

この記事では、覚書の基本的な意味から契約書・念書との違い、法的効力、具体的な書き方のポイントまでわかりやすく解説します。ビジネスシーンで役立つ覚書のひな形・テンプレートもご用意しているので、ぜひご活用いただければ幸いです。

目次

覚書とは?

覚書とは、当事者間で合意した内容を書面に残し、互いの認識を一致させるための文書です。 契約の前段階での基本合意や、既存契約の内容変更など、幅広い場面で活用できます。

覚書の読み方・英語表記(MOU)

覚書の読み方は「おぼえがき」です。

国際的なビジネス交渉の場では、”Memorandum of Understanding”(略称:MOU)が覚書に相当する文書として用いられます。これは、正式な契約締結に先立ち、両者の現時点での理解や意図を書面で確認するために交わされるものです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

覚書・契約書・念書の違いは?

覚書と契約書、念書は、作成目的と当事者の関係性が異なります。それぞれの特徴を以下の表にまとめました。

| 文書の種類 | 主な目的・役割 | 当事者の関係性 |

|---|---|---|

| 覚書 | 契約内容の補足・変更、当事者間の合意内容の確認 | 双方向(2者以上) |

| 契約書 | 新たな権利・義務関係の創設、取引の根幹となる最終合意 | 双方向(2者以上) |

| 念書 | 一方の当事者が他方に対し、一方的に何らかの事項を約束する | 一方向(差入人→受取人) |

覚書の法的効力と証拠力

覚書は、当事者双方の署名や押印があり、合意内容が明確であれば、契約書と同等の法的な効力を持ちます。

「覚え書き」という名称だから効力が弱いということはありません。その文書が法的に有効な「合意」の証拠となりうるかが重要です。

民事訴訟法における位置づけは?

当事者の署名や押印がある覚書は、民事訴訟法に基づき、裁判で高い証拠能力(証拠力)を持つと推定されます。

民事訴訟法第228条第4項では、「私文書は、本人[…]の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。

これは「二段の推定」 と呼ばれる法理の根拠となり、

- 文書にある印影が本人の印鑑のものであれば、本人の意思に基づいて押印されたものと推定される。

- 本人の意思による押印があれば、その文書全体が真正に(本人の意思で)成立したと推定される。

という考え方です。したがって、当事者双方の署名や押印がある覚書は、裁判において、当事者の意思に基づいて作成された真正な文書であると強く推定され、高い証拠能力を持ちます。

覚書だけで契約は有効になる?

契約の成立要件を満たした覚書は、それ自体が有効な契約として成立します。

そもそも契約は、一部の例外を除き、当事者間の「申込み」と「承諾」の意思が合致すれば口頭でも成立します。覚書は、この「合意」があったことを客観的に証明する書面であるため、当事者や目的、内容が明確に記載されていれば、有効な契約書として機能するのです。

覚書を利用する主なケース

覚書は、本格的な契約を結ぶ前の基本合意や、締結済みの契約内容を変更・補足する場面で主に利用されます。

契約締結前の合意内容を確認する場合

本格的な契約交渉に入る前に、基本的な条件や骨子について合意形成を図る目的で覚書が交わされます。これにより、交渉の方向性を固め、後の詳細な契約書作成をスムーズに進めることができます。

- 業務提携を開始する前に、提携の目的、基本的な役割分担、秘密保持義務などについて大枠を合意し、覚書を締結する。

- M&A(企業の合併・買収)の交渉初期段階で、買収価格の目安やデューデリジェンス(資産査定)の進め方について基本合意書(覚書の一種)を交わす。

契約締結後に取引条件を修正・追加する場合

一度締結した契約の内容を、状況の変化に応じて修正・追加する際に覚書が用いられます。元の契約書をすべて作り直す手間を省き、変更点だけを明確に合意できるため、効率的です。

- 賃貸借契約の期間中に、家賃を増減させる合意をし、その変更内容について覚書を作成する。

- 業務委託契約で定めた業務範囲に、新たな業務を追加する際に、追加業務の内容と報酬について覚書で定める。

覚書のメリット・デメリット

手軽で便利な覚書ですが、メリットだけでなくリスクも存在します。双方を理解した上で適切に活用することが重要です。

覚書のメリット

覚書のメリットは、契約書よりも手軽に作成でき、円滑な合意形成を促しやすい点です。「契約書」という言葉が持つ堅苦しい印象が和らぐため、相手に精神的なプレッシャーを与えにくく、特定の事項に絞って迅速に合意内容を文書化できます。

覚書のデメリット

覚書のデメリットとしては、記載内容が曖昧で解釈の相違を生むことや、複数の覚書による管理の煩雑化、印紙税の納付漏れなどがあります。

手軽さゆえに内容の精査が甘くなると、後々のトラブルの原因になりかねません。また、一つの契約に対して複数の変更覚書が存在すると、最新の契約内容が分かりにくくなる恐れもあります。

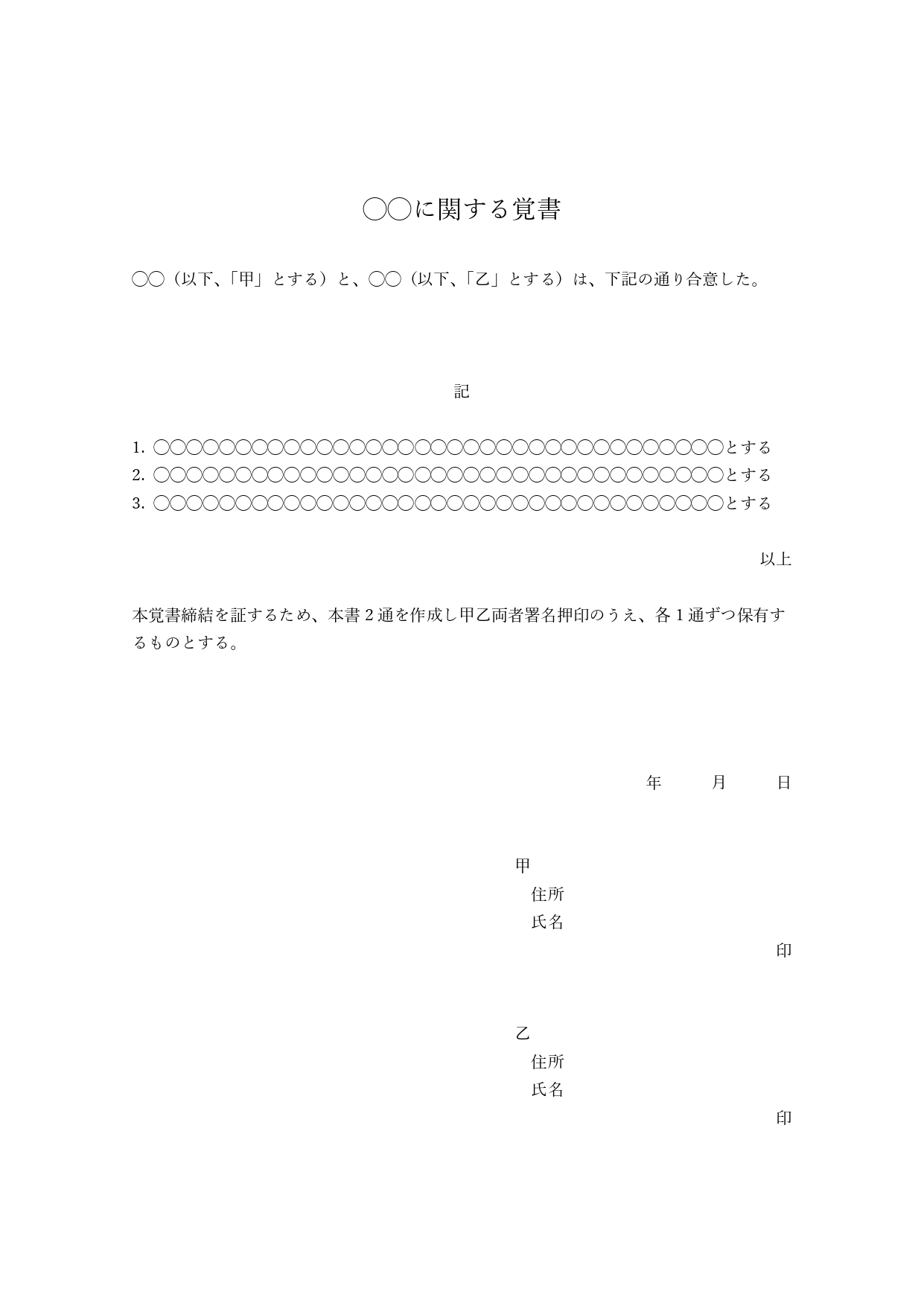

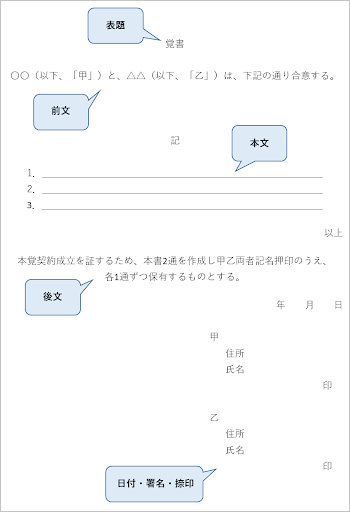

覚書の書き方・例文・サンプル

覚書を作成する際は、表題、当事者、合意内容、作成日、署名押印といった必須項目を漏れなく記載することが重要です。

法律で定められた形式はありませんが、後々のトラブルを防ぐための標準的な書き方が存在します。

表題(タイトル)

まずは表題(タイトル)には、「◯◯に関する覚書」と記載します。

ひと目で見てわかりやすいよう、なるべく簡潔・明瞭な表題になるよう意識しましょう。また、少しフォントを大きくすることで視認性が良くなります。

単に「覚書」とすることもできますが、これだけでは何に関する覚書なのかがわからないため、可能な限り「◯◯に関する覚書」と記載するのがベターです。

業務委託契約書に関する変更覚書

前文

前文では、誰と誰が取り決めに合意するのかを記載しましょう。

契約書のように、会社名を「甲」「乙」と略称に置き換えます。これによって、後々「◯◯株式会社」と記載する手間を省くことが可能です。当事者が増える場合は「丙」「丁」というように十干の漢字を当てはめていきます。

なお、すでに契約書を締結しているのであれば、それと同じ略称に置き換えましょう。例えば、契約書で取引先を「甲」と置き換えている場合、覚書でも取引先を「甲」と置き換えるようにすると混乱を防ぐことができます。

A株式会社(以下、「甲」)とB株式会社(以下、「乙」)とは、令和3年6月15日付にて甲乙間で締結した「業務委託契約書」(以下、「原契約」)を、下記のとおり変更することに合意する覚書を締結する。

本文

本文は「記」の後に内容を箇条書きで記します。

すでに契約書を締結していて内容を変更するのであれば、契約書のどの部分をどのように変更するのかを明確にしておきましょう。本文に関してもなるべく簡潔に、わかりやすく記載することがポイントです。文体は契約書のように「◯◯とする」というように記載するのが一般的です。

最後に「以上」と締めることで、本文の終わりがわかりやすくなります。

- 原契約第5条(履行期間)に記載のうち

「本契約の契約期間は、令和3年7月1日から令和4年6月30日までの1年間とする。」を

「本契約の契約期間は、令和3年7月1日から令和6年6月30日までの3年間とする。」に変更する。 - 原契約書第6条(報酬)に記載のうち

「金100,000円」を

「金150,000円」に変更する。 - 本覚書に記載がない事項については原契約書のとおりとし、変更はないものとする。

以上

有効期限

覚書にも有効期限を設定することができます。

本文の最後の項目に記載するとわかりやすいでしょう。契約書の有効期限のほか、ここで新たに有効期限を定めることも可能です。「有効期限は◯◯年◯◯月◯◯日〜◯◯年◯◯月◯◯日とする」というように記載します。ただし、期限の記載は必須ではないので、必要に応じて入れるとよいでしょう。

本覚書の有効期限は、令和3年7月1日から令和8年6月30日までの5年間とする。

後文

本文の後に後文を記載します。

「以上合意の証として、本書2通を作成し甲乙両者署名捺印のうえ、各1通ずつ保有するものとする。」というように記載することで、覚書が何通存在するのか、誰が署名捺印したのか、誰が所有しているのかが明らかになり、「受領していない」「存在していないはずの覚書を第三者が持っている」といったトラブルを防ぐことができます。

以上、本合意が成立した証として、本書を2通作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。

以上、本合意が成立した証として、本書を電磁的記録により作成し、甲乙双方が電子署名を行ったうえで、それぞれが当該データを保管するものとする。

日付・署名・捺印

最後に日付、各当事者の住所と氏名の記入欄と押印欄を設けます。

ここに覚書を締結する日付を記載し、双方が署名捺印することで、覚書の内容が成立したとみなされます。覚書への署名や押印は法律上義務ではありませんが、内容に合意したという証拠を残す意味で、署名や押印するのが一般的となっています。

通常の契約書と同様、当事者が署名捺印済みのものを1通ずつ保管します。

令和 3年 6月15日

甲 氏名 A株式会社

住所 〇〇都□区1-1-111 1丁目ビル1101号室 印

乙 氏名 B株式会社

住所 〇〇県△市3-3 印

覚書のテンプレート・ひな形・フォーマット

覚書を作成する際は、ひな形をもとに内容を作成すると効率的です。無料でダウンロードできるテンプレートを用意したので、以下のリンクよりダウンロードください。

覚書の取り交わしをする時の注意点

最後に、覚書の取り交わしをする時の注意点の注意点を解説します。

契約金額に応じた収入印紙の貼付が必要

契約書が印紙税法上の課税文書に該当した場合、契約金額に応じて印紙税を納めて収入印紙を貼付しなければなりません。

(課税物件)

第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。(納税義務者)

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

例えば、「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」具体的には不動産売買契約書や金銭借用証書、運送契約書などは第1号文書と呼ばれ、印紙税を支払う必要があります。「請負に関する契約書」具体的には工事請負契約書や物品加工注文請書、広告契約書などは第2号文書に該当し、やはり印紙税の対象です。

覚書は実質的には契約書と同じような性質を有しているため、契約金額が記載されているなど内容によっては課税文書とみなされ、収入印紙の貼付が必要になる場合があります。

覚書への収入印紙の貼付や印紙税額の詳しい解説については、以下の記事をご参照ください。

覚書の割印は必須ではない

契約書や覚書が複数枚にわたる場合、ページの差し替えや改ざんを防ぐ目的で各ページに割印を押すことが一般的です。ただし、割印は法律上の義務ではなく、契約書・覚書いずれの場合も必須ではありません。

原本が複数枚になる場合でも、当事者間で内容の真正性について合意ができていれば、割印を省略しても契約の効力自体に影響はありません。もっとも、後日のトラブル防止や文書の信頼性を高める観点から、割印を押しておくことが望ましいでしょう。

覚書を電子化するメリット

覚書は、取引条件や合意内容を簡潔にまとめた重要な文書です。近年では、契約書と同様に電子契約サービスを利用して覚書を電子化するケースが増えています。

ここでは、覚書を電子化することの具体的なメリットをわかりやすく紹介します。

業務を効率化できる

覚書を電子化することで、業務を効率化することができます。

覚書を紙で作成すると、印刷、物理的な保管、郵送などの手間がかかり、締結までに時間がかかることが課題になります。

しかし、覚書を電子化すればこれらの作業が不要になり、契約完了までの時間を大幅に短縮できます。さらに、契約条件の変更履歴を追えるため、契約交渉の過程に関する情報をすぐに確認でき、契約管理の手間も軽減されます。遠方の相手ともスムーズにやり取りができるため、業務の効率化につながるでしょう。

コストを削減できる

覚書を電子化すると、さまざまなコスト削減が期待できます。

例えば、印刷代、郵送費、保管にかかるコストを削減できるだけでなく、締結にかかる作業時間の短縮による人件費の抑制にもつながります。さらに、紙の契約書では必要な印紙税も、電子契約では不要となるため、余分な費用をカットできます。また、データ管理がしやすくなることで、ミスやトラブルを減らし、無駄な再作業を防げるでしょう。

セキュリティ強化が図れる

覚書を電子化すると、データの一元管理が可能になり、アクセス権限の設定やバックアップの実施などにより、セキュリティを強化できます。また、紙の書類のように紛失のリスクや廃棄の必要がなく、情報漏洩のリスクも軽減されます。

覚書を電子化する際は、セキュリティが堅牢なシステムかどうかも選ぶポイントといえます。

覚書を正しく活用し、トラブルを防ぎましょう

この記事では、覚書の定義から法的効力、具体的な作成方法までを解説しました。覚書は、契約書よりも手軽に作成できる柔軟な合意文書ですが、その内容は契約書と同等の重みを持ち得ます。メリットとリスクを正しく理解し、合意内容を明確に記載することで、当事者間の認識の齟齬を防ぎ、将来のトラブルを回避する強力なツールとなります。

本記事を参考に、ビジネスにおける円滑な合意形成にお役立てください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

特定契約・接続契約モデル契約書とは?ひな形をもとに記載項目を解説

特定契約・接続契約モデル契約書は、経済産業省が公表している特定契約・接続契約のひな形です。固定価格買取制度を使って再生可能エネルギー事業者が売電する際は、電力会社と特定契約・接続契…

詳しくみる中小企業に契約書レビューが必要な理由は?選択肢の比較やリスクなど解説

中小企業にとって契約書レビューは、事業を潜在的なリスクから守る経営上の重要な内部統制です。「法務部がない」「費用をかけられない」といった課題も少なくありません。本記事では、専門知識…

詳しくみる自動車賃貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

自動車賃貸借契約は、一定期間自動車を貸与して賃料を受け取る契約です。自動車賃貸借契約においては、双方の義務を明確に記載し、かつ合意を得るために、契約書が必須となります。 本記事では…

詳しくみるインフルエンサー契約はどう締結する?契約書の項目などを解説

動画投稿プラットフォームやSNSなどの普及の普及によって、インフルエンサーマーケティングが注目されています。インフルエンサーと呼ばれる人たちに、自身のYouTubeやインスタなどの…

詳しくみる債務免除証書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

債務免除とは、債権者が債務者に対して、借金の返済義務などを免除することを指します。そして債務免除証書は、この債務免除の事実を書面化した文書です。 本記事では債務免除証書を作成する事…

詳しくみるホームページ制作に関わる契約 とは?委託や請負、保守契約書をひな形つきで解説

Web制作会社がホームページ(Webサイト)の作成依頼を受ける際は、契約書を交わすのが一般的です。ホームページの保守・管理業務を請け負う契約でも、同様に契約書を作成するでしょう。 …

詳しくみる