- 更新日 : 2026年1月27日

業務提携契約書とは?書き方や作成時の注意点を解説【無料テンプレート・雛形付き】

業務提携契約書は、他社と協力して事業を進める際にトラブルを防ぐために作成する重要な法的文書です。パートナーとの目的や役割分担などを明確に定めることで、事業を成功へと導きます。しかし、内容に不備があると、収益分配や知的財産を巡るトラブルに発展する可能性があります。

この記事では、業務提携契約書の役割から、実務に即した作成方法、法的なチェックポイントまでを体系的に解説します。すぐに使えるシンプルな無料テンプレートも用意していますので、契約書作成の参考にしてください。

目次

業務提携契約書とは?

業務提携契約書とは、複数の企業や個人が互いの技術、販売網、人材などの経営資源を出し合い、共同で事業を行う際に作成する契約書です。この契約書で、提携の目的、業務内容、役割分担、収益分配といったルールを明確に定めます。

そもそも業務提携(アライアンス)とは

業務提携とは、複数の企業がそれぞれの経営資源(技術、販売網、人材など)を出し合い、共同で事業に取り組む協力関係を指します。業務提携には、主に以下の3つの類型があります。

- 販売提携

一方の企業が持つ商品を、もう一方の企業の販売チャネルを活用して販売する形態です。代理店契約や販売店契約、フランチャイズ契約などがこれにあたります。 - 生産提携

製品の製造工程を他社に委託する形態で、生産効率や品質の向上を目的とします。代表的な例として、委託側ブランドの製品を開発・生産するOEMやODMがあります。 - 技術提携

各社が持つ技術や特許などを共有し、共同で新製品やサービスを開発する形態です。ライセンス契約や共同開発契約などが含まれます。

業務委託契約書との違い

業務提携契約が、双方が対等な立場で協力し合い、リスクと成果を分かち合う関係であるのに対し、業務委託契約は一方が他方に特定の業務を任せ、その遂行を委ねる契約形態です。発注者は業務の成果に対して報酬を支払い、受託者は依頼された業務を遂行する義務を負います。したがって、業務提携が共同での事業推進を目的とするのに対し、業務委託は業務の遂行を依頼・受託する一方向的な関係である点が異なります。

基本合意書(MOU)との違い

基本合意書は、本格的な契約交渉の前に現時点での合意事項を確認する文書であり、一般に法的拘束力を持たないとされますが、内容次第で拘束力が認められる場合もあります。一方、業務提携契約書は、双方の権利と義務を定める法的拘束力を持つ正式な契約です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

業務提携契約を締結するまでの基本的な流れ

スムーズな業務提携契約を実現するためには、契約締結までにいくつかの段階を踏むことが大切です。

1. 契約前の準備

提携交渉を始める前に、情報漏洩を防ぐため秘密保持契約(NDA)を締結することが重要です。NDAを締結することで、交渉の過程で開示する自社の技術情報や顧客リストといった機密情報を保護できます。

2. 契約交渉・ドラフト作成

どちらかの当事者が契約書の初案であるドラフトを作成し、それをもとに交渉を進めます。提示された側は、自社に不利益な条項がないか、盛り込みたい内容が抜けていないかを慎重に確認し、修正案を提示します。

3. 契約締結後のフォローと定期的な見直し

契約締結後も、定めた役割分担が適切に実行されているか、定期的に進捗を確認する体制を整えることが大切です。市場環境の変化や事業の状況に応じて、契約内容の見直しが必要になることもあります。

業務提携契約書の書き方・必要項目

業務提携契約書に盛り込むべき内容は多岐にわたりますが、特に重要な項目を解説します。

目的

業務提携契約書には、業務提携を行う目的を記載します。提携に至る交渉段階で目的は共有されているはずですが、契約書であらためて明文化することが大切です。目的が明確であれば、それぞれの役割もはっきりします。

業務内容・役割分担

提携後にお互いが担当する業務の内容や範囲を具体的に明記します。例えば、開発における要件定義・設計・テスト、営業やマーケティング活動といった業務の分担、使用する機材やシステムの費用負担、問題発生時の対処方法など、提携を円滑に進めるために必要な要素を詳細に記載しましょう。

成果物・知的財産権の帰属

業務の遂行によって生み出された製品やサービス(成果物)の権利が、どちらの企業に帰属するのか、またその権利の範囲を明確にします。この取り決めは、提携によって生まれた知的財産権についても同様です。事前にこの点をはっきりさせておかないと、成果物などを自社で自由に扱えなくなる可能性があります。

秘密保持義務

業務を進める上では、互いが持つ人材、ノウハウ、特許、顧客情報といった秘密情報を開示する場面があります。こうした秘密情報の取り扱いについて契約書に定めておく必要があります。秘密保持の規定が曖昧だと、自社の重要な情報が外部に漏洩し、大きな損害につながる危険があるため注意が必要です。

収益分配・費用負担

提携事業によって得られる収益の分配方法や、発生する費用の分担について記載します。収益の分配は、事業への貢献度に応じて決めるのが一般的です。費用負担の割合も最初に決めておかなければ、後のトラブルにつながります。金額だけでなく、具体的な支払日や支払方法も明記すべきです。

支配権の変更

提携相手の企業が合併や買収などによって支配権を変更した場合、提携関係の継続が困難になることがあります。例えば、相手企業が競合他社に買収されると、自社のノウハウが流出する危険が生じます。そのため、相手企業の支配権が変更された際には契約を解除できる、と定めておくのが一般的です。

契約期間

業務提携を継続する期間を定めます。期間中の契約解除条件や、契約を延長・更新する場合の条件や手続きについても具体的に決めておきましょう。

損害賠償

契約条項への違反があった場合に、相手方が被った損害をどのように賠償するのかを定めます。賠償責任の範囲や金額の上限を設けることも重要です。

契約解除

契約違反や倒産など、どのような事態が発生した場合に契約を解除できるのか、その条件と手続きを明記します。これにより、問題が起きた際に速やかに関係を解消できます。

管轄裁判所

当事者間で解決できないトラブルが訴訟に発展した場合に、第一審の裁判をどの裁判所で行うか(合意管轄)をあらかじめ定めておきます。これにより、万一の際の負担を軽減できます。

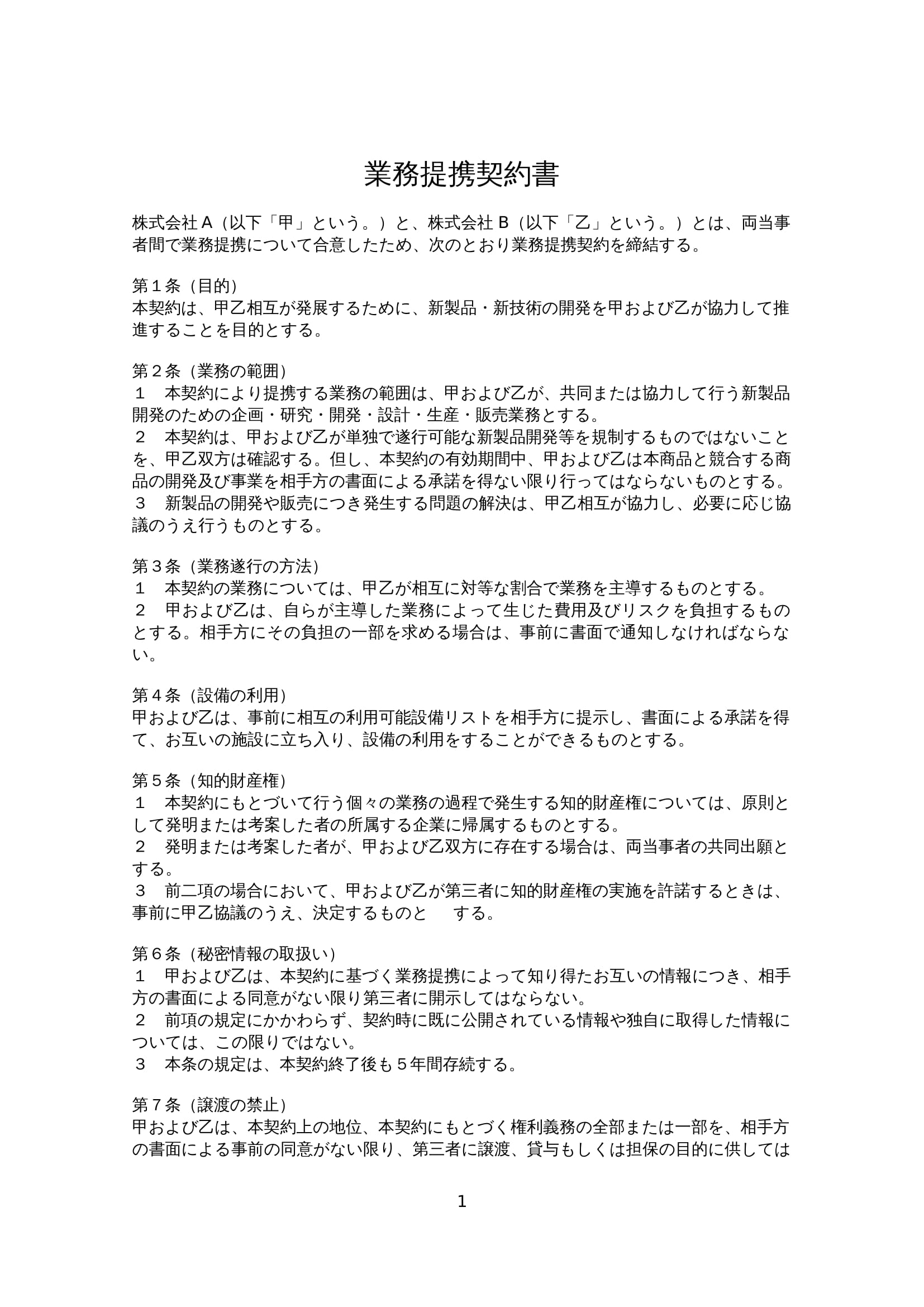

業務提携契約書の無料テンプレート

個々の状況に合わせてカスタマイズできるよう、Word形式のシンプルなテンプレートをご用意しました。

※この雛形はあくまで一般的な事例です。個別の契約内容によっては、条項の追加や修正が必要になります。雛形の使用によって損害が発生した場合も、弊社は一切の責任を負いません。

業種別|業務提携契約書のポイント

業務提携契約は、業界の慣習や特性によって注意すべき点が異なります。ここでは代表的な業種ごとのポイントを解説します。

不動産業界

不動産業界では、物件の共同仲介や、デベロッパーと販売会社の提携などで業務提携契約が活用されます。その際は、物件情報の取り扱いや広告活動の分担、仲介手数料などの報酬配分について、業界の慣行も踏まえつつ、より具体的に記載することが重要です。

IT・Web業界

共同でシステムやアプリを開発する場合が多く、開発したソフトウェアの著作権や特許などの知的財産権の帰属を明確にすることが最も重要です。また、個人情報の取り扱いやセキュリティに関する条項も欠かせません。

製造業

OEM(相手先ブランドによる生産)や共同開発が典型例です。品質保証の基準、製造物責任(PL)の分担、製造ノウハウの保護などが特に重要なポイントになります。

飲食・小売業

フランチャイズ契約や、共同での商品開発・キャンペーンが考えられます。ブランドイメージや商標の管理、レシピや運営マニュアルの取り扱い、衛生管理に関する詳細な規定が必要です。

業務提携契約書を作成する際の注意点

将来のトラブルを避けるため、契約書作成時には以下の点に注意してください。

秘密保持義務の期間

秘密保持義務の期間は幅広く設定できますが、契約終了後3年から5年程度で設定するのが一般的です。永久に設定すると相手方の合意を得にくい場合があります。特に重要な情報は別途保護する交渉も考えられます。

改良発明や知的財産の扱い

提携中に生まれた新たな発明(改良発明)の権利がどちらに帰属するのかを事前に決めておきましょう。元の技術を提供した側に帰属させる、または共同所有にするといった取り決めが考えられます。

契約解除・紛争解決の方法

問題が発生した際の出口戦略を定めておくことは非常に重要です。明確な契約解除条項がなければ、関係を解消できずに損失が拡大するおそれがあります。また、紛争解決の裁判所を自社に有利な場所にしておくことで、万一の際の負担を軽減できます。

業務提携契約書に収入印紙は必要?

業務提携契約書は、その内容によって収入印紙が必要な場合がありますが、電子契約であれば不要です。

紙の契約書の場合、契約内容が請負に関する契約(印紙税法上の第2号文書)や、継続的取引の基本となる契約書(同第7号文書)に該当すると、課税対象となります。

一方、PDFファイルなどを利用した電子契約で締結する場合、物理的な文書の交付がないため印紙税はかかりません。コスト削減や手続きの迅速化の点から、電子契約の活用も有効な選択肢です。

業務提携契約書を正しく作成し、事業を成功へ導きましょう

業務提携契約書は、パートナー企業との信頼関係を築き、事業を成功に導くための重要なツールです。目的や役割分担を明確にし、知的財産や収益分配、そして万一のリスク管理までを具体的に定めることで、双方が安心して事業に集中できる環境が整います。

本記事で解説した書き方や注意点を参考に、雛形も活用しながら、自社の状況に合わせた適切な契約書を作成してください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

免責条項とは?意味や例文、契約内容が有効・無効となる場合を解説

免責条項とは、ある事由に関する責任を免除するための条項を指し、契約書などに記載されることがあります。Webサイトやアプリの利用規約などでも「…について、当社は一切の責任を負いません…

詳しくみるマンション管理組合による滞納管理費請求書とは?ひな形をもとに書き方を解説

マンション管理組合による滞納管理費請求書とは、マンションの区分所有者が管理費を滞納したときに発行する文書のことです。滞納を放置していると回収が難しくなり、法的措置をとらなければなら…

詳しくみる職務発明契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

職務発明契約書とは、会社の従業員が職務発明をした場合、その権利を承継する契約を締結する際に作成する書類です。職務発明についての特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属しますが、あらか…

詳しくみる説明同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

説明同意書とは「インフォームド・コンセント」とも呼ばれ、医師等が検査や治療の内容、処方される薬について十分な説明をし、患者が内容を理解して納得した上で署名を行う書類です。患者の意思…

詳しくみる眉毛サロンの同意書とは?テンプレートや書き方、未成年の場合を解説

眉毛サロンの同意書は、施術希望者が眉毛サロンで脱毛や眉毛パーマなどの施術を受ける際にサロンへ提出する書類です。お客様にリスクや注意点を十分に理解していただき、同意を形成するために締…

詳しくみる取材同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

取材同意書は取材をする人と取材される人とが締結する同意書です。近年ネットやSNSが普及しさまざまな情報が発信できるようになった一方で、トラブルが発生するリスクもあるため、取材前には…

詳しくみる