- 作成日 : 2025年11月12日

工事請負契約書はクーリングオフできる?対象・非対象のケースや手続きの流れを紹介【テンプレート付】

工事請負契約におけるクーリングオフは、予期せぬ勧誘により締結してしまった契約を解消できる重要な制度です。この制度は、消費者保護を目的とする特定商取引法で定められていますが、契約が「事業のため」ではないと判断される特定の状況下では、事業者も対象となり得ます。 この制度を正しく理解していなければ、不本意な契約を解除できず、事業運営に支障をきたすリスクが伴います。

本記事では、クーリングオフ制度の基本的な役割から、事業者間取引で適用される具体的な条件と期間、適用外となるケース、法的に有効な手続きの流れ、そして通知書作成時の注意点までを網羅的に解説します。テンプレートも用意したので、ぜひご活用ください。

目次

工事請負契約はクーリングオフの対象になる?

工事請負契約は、原則として、当事者が合意した契約は自由に解除できないという決まりがあります。契約の状況によるので、原則と例外を理解することが重要です。

法律の基本的な考え方として、一度当事者双方が合意して締結した契約は、その内容に拘束されるのが原則です。そのため、単に「気が変わった」「もっと安い業者を見つけた」といった自己都合の理由だけで、一方的に契約を解除(クーリングオフ)することは通常できません。

ただし、例外として「特定商取引法(特商法)」に定められた特定の取引形態に該当する場合に限り、消費者はクーリングオフ制度を利用して無条件で契約を解除できます。これは、不意打ち的な勧誘など、消費者が冷静に判断する時間がないまま契約してしまうことを防ぎ、保護するための特別な制度です。工事請負契約も、この特商法の条件を満たせばクーリングオフの対象となります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

【建設業向け】契約書のひな形まとめ

工事請負契約書やリフォーム・解体・電気工事請負契約書…をはじめ、建設業で使える契約書のテンプレートをまとめた無料で使えるひな形パックです。資料内からお好きなひな形をダウンロードいただけます。

実際の用途に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

「送信料0円」の電子契約が選ばれる理由

多くの電子契約サービスは送信料がかりますが、近年では「送信料0円」の電子契約サービスへの乗り換え・新規導入が多くなっています。

送信料0円の電子契約サービス導入のメリット・デメリットをまとめていますので、ぜひご活用ください。

電子契約サービス比較マニュアル

日本には多数の電子署名・電子契約サービスがありますが、各サービスを比較する中で「ここだけは事前に確認しておくべき」と考えるポイントを5つまとめました。

電子署名・電子契約サービスが、そのポイントを満たしているかどうかを確認するのに、ぜひお役立ていただければ幸いです。

電子契約導入後のよくある悩み3選

電子契約サービスの導入後に発生しがちな、3つの「新しい課題」をまとめた資料です。

電子契約の導入を検討中の方はもちろん、電子契約を導入した後に課題を感じている方にもご活用いただけます。

クーリングオフができる・できない具体的なケース

クーリングオフが適用される主なケース

クーリングオフが適用されるのは、主に消費者側が予期せぬ形で勧誘され、冷静な判断が難しい状況で結んだ契約です。

| 適用される取引形態 | 具体的な状況例 |

|---|---|

| 訪問販売 | 突然業者が自宅を訪問してきて、その場で外壁塗装や屋根の修繕工事の契約をした。 |

| 電話勧誘販売 | 業者からの営業電話がきっかけで、後日担当者が訪問し、リフォーム契約を結んだ。 |

| 特定継続的役務提供 | (工事契約では稀ですが)エステや家庭教師など、長期間継続するサービス契約の一部。 |

| 訪問購入 | 業者が消費者の自宅等を訪れ、物品を買い取る契約。(工事契約とは異なります) |

これらのケースでは、消費者に考える余裕を与えないまま契約に至ることが多いため、特商法による保護の対象となります。

クーリングオフが適用されない主なケース

一方で、消費者自らの意思で契約に臨んだと判断される場合は、クーリングオフの対象外となります。

| 適用されない取引形態 | 具体的な状況例 |

|---|---|

| 店舗での契約 | 消費者自らがリフォーム会社の店舗や営業所に出向いて契約した場合 |

| 自ら業者を呼んだ場合 | 消費者側から「自宅(または事業所)に来てもらい、契約内容の説明や申込み、締結をしたい」と明確な意思をもって依頼し、契約した場合 (※単なる問い合わせや、見積もりのために業者を呼んだだけでは、原則として適用除外にはならない) |

| 事業者間の契約 | 個人事業主が事業用の店舗や事務所の改修工事を依頼した場合(消費者保護の対象外) |

| 3,000円未満の現金取引 | 契約金額が3,000円に満たず、その場で代金を全額支払った場合(ただし、工事請負契約のような役務の提供には適用されない) |

そもそも工事請負契約とは?

工事請負契約とは「特定の工事を完成させること」を目的とする契約のことです。当事者の一方(請負人、主に建設業者やリフォーム会社)が相手方(注文者、施主)に対して特定の工事を完成させることを約束し、注文者がその「仕事の結果」に対して報酬を支払います。

民法で定められた契約形態の一つであり、建物の建築やリフォーム、修繕工事などで広く用いられます。工事請負契約について正しく理解することが、クーリングオフの可否を判断する第一歩です。

売買契約との違い

よく似た契約に「売買契約」がありますが、これは「物」の所有権を移転することを目的としています。例えば、既に完成している建売住宅を購入するのは売買契約です。一方、土地にこれから家を建てる注文住宅の契約は、仕事の完成を目的とするため請負契約(またはそれに近い要素を持つ混合契約)となります。この「仕事の完成」が目的であるという点が、請負契約の最も重要な特徴です。

ポイントは「消費者側の意思で能動的に行動したか」という点です。自ら業者を探し、比較検討した上での契約は、不意打ち性がないためクーリングオフの適用は受けられないと覚えておきましょう。

クーリングオフが可能な期間は?起算日のルールと注意点

クーリングオフが可能な場合、いつまでに行う必要があるのでしょうか。期間と起算日を正しく把握することが不可欠です。

特定商取引法に基づくクーリングオフ期間は「8日間」

訪問販売や電話勧誘販売による工事請負契約の場合、クーリングオフが可能な期間は原則として8日間です。この期間内であれば、消費者は理由を問わず、一方的に契約を解除することができます。業者側は、この申し出を拒否したり、損害賠償や違約金を請求したりすることはできません。

クーリングオフ期間の起算日

この8日間という期間は「法定の申込書面または契約書面のいずれか早く受け取った方の日付」を1日目として計算します。

- 書面の不備:もし業者から渡された書面に、クーリングオフに関する記載がない、または記載内容に不備がある場合(例えば、文字のサイズが法律で定められた8ポイント未満であるなど)、この8日間の期間は進行しません。

- 妨害行為:業者が「クーリングオフはできない」と嘘をついたり、威圧的な態度をとったりしてクーリングオフを妨害した場合、本来の8日間という期間を過ぎてしまった後でもクーリングオフが可能です。その場合、事業者から改めてクーリングオフ妨害が解消された旨を知らせる書面が交付され、その内容について説明を受けた日から新たに8日間は権利を行使できるとされています。

口頭での契約だけでなく、法律で定められた事項を記載した書面(申込書面や契約書面)を交付することが業者には義務付けられています。前述の通り、これらの書面のうち、いずれか早く受け取った日からクーリングオフ期間のカウントがスタートします。

クーリングオフの手続き・流れはどう進める?

実際にクーリングオフを行うと決めたら、正しい手順で手続きを進める必要があります。口頭で伝えるだけでは不十分です。

ステップ1. クーリングオフ通知書(書面)を作成する

クーリングオフの意思表示は、書面または電磁的記録(電子メール、事業者のウェブサイトの専用フォーム、FAXなど)で行うことができます。(2022年6月1日施行の法改正による) ただし、後々のトラブルを防ぐため「言った・言わない」の争いを避け、通知した証拠を残すことが極めて重要です。

- タイトル:契約解除通知書

- 契約年月日

- 商品名・サービス名(例:外壁塗装工事)

- 契約金額

- 販売会社名(契約した業者の名称)

- 担当者名

- 「上記の契約を、特定商取引法第9条に基づき解除します。」という明確な意思表示

- (既に支払った金額があれば)「つきましては、支払い済みの金〇〇円を返金し、受領した商品を引取ってください。」などの文言

- 通知日(書面作成日)

- 自身の住所・氏名

ハガキでも作成できますが、より確実な方法として次のステップをおすすめします。

ステップ2. 「内容証明郵便」で送付する

作成した通知書は「内容証明郵便」で送付するのが最も確実な方法です。

- 内容証明郵便とは?

- 「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

- なぜ内容証明郵便なのか?

- クーリングオフの通知は、期間内に「発信」すれば効力が生じます。つまり、業者に届いた日ではなく、郵便局で手続きをした日が基準となります。内容証明郵便は、その発信日と内容を公的に証明してくれるため、「そんな通知は受け取っていない」「期間を過ぎている」といった業者の言い逃れを防ぐことができます。

- 手続き方法

- 同じ内容の文書を3通(送付用、郵便局保管用、自分用)作成し、郵便局の窓口で手続きします。配達証明を付けると、相手に配達されたことを後日証明してくれるため、より万全です。

ステップ3. クレジット契約をしている場合は信販会社にも通知する

工事代金をクレジット(リフォームローンなど)で支払う契約をしていた場合は、工事を契約した業者だけでなく、信販会社(クレジットカード会社やローン会社)にも同様のクーリングオフ通知書を送付する必要があります。これを忘れると、工事契約は解除されてもローンの支払い義務だけが残ってしまう可能性があるため、必ず両方に行いましょう。

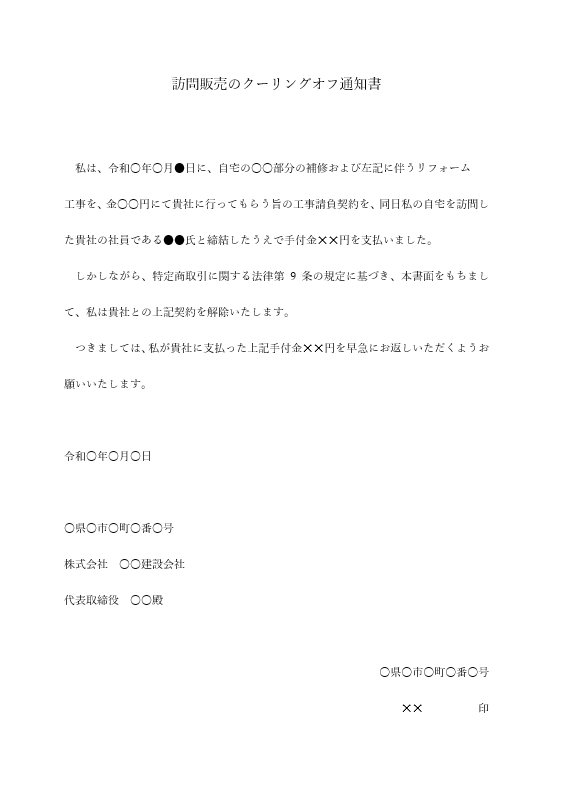

工事請負契約書 クーリングオフのテンプレート(雛形)

弁護士が監修した、工事請負契約書 クーリングオフのテンプレートをご用意しました。ぜひご活用ください。

工事請負契約書 クーリングオフのテンプレートは、こちらからダウンロードできます。

クーリングオフできない場合、契約を解除する方法はある?

クーリングオフの適用外であったり、8日間の期間を過ぎてしまったりした場合でも、契約を解消する手段が全て絶たれたわけではありません。法律上の規定や相手方との交渉により、契約を解除できる可能性は残されています。

契約書に定められた解除条項(約款)を確認する

まずは締結した工事請負契約書を改めて確認し、契約の解除に関する条項(約款)がないかを探しましょう。契約書の中には、当事者が契約を解除できる条件について、独自のルールが定められている場合があります。

例えば、「契約手付金を放棄することで、工事着工前であれば契約を解除できる」といった「手付解除」の条項(民法第557条)や、違約金(損害賠償額の予定と推定。民法第420条)を支払うことで解除できる旨の規定が設けられていることがあります (※ただし、消費者契約法が適用される取引の場合、平均的な損害額を著しく超える違約金条項は無効となる可能性あり)。

法律に基づき契約の「無効」または「取消」を主張する

契約の締結過程や内容そのものに法的な問題があった場合、クーリングオフとは別の法律の規定を根拠に、契約の「無効」や「取消」を主張できる可能性があります。これらは民法などに定められた権利であり、事業者間取引においても適用されます。

- 錯誤(民法第95条):契約の目的や金額など、契約の重要な要素について重大な勘違いがあった場合。

- 詐欺や強迫(民法第96条):業者に騙されたり、脅されたりして意思表示をしてしまった場合。

- 公序良俗違反(民法第90条):法外な違約金を定めるなど、契約内容が社会の常識に照らして著しく不当である場合。

これらの主張が認められるには客観的な証拠が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。

施工業者との協議による「合意解約」を目指す

法的な手段に訴える前に、まずは施工業者と話し合い、双方の合意によって契約を解消する「合意解約」を目指すのが現実的な解決策です。誠意をもって契約を解除したい理由を説明し、交渉に臨みましょう。

ただし、特に工事の準備が始まっていたり、着工後であったりする場合には、業者がそれまでに負担した費用(実費)や、得られるはずだった利益(逸失利益)について、損害賠償を求められるのが一般的です。どこまでの金額を負担することで合意解約とするか、冷静な交渉が必要となります。

弁護士や建設工事紛争審査会などの専門機関に相談する

当事者間での解決が困難な場合は、第三者の専門機関に相談することを検討しましょう。

- 弁護士:契約書の法的な問題点を精査し、代理人として業者との交渉や、必要であれば訴訟などの法的手続きを依頼できます。

- 建設工事紛争審査会:建設工事の紛争解決を専門とする公的機関です。中央(国土交通省)のほか、各都道府県にも設置されており、身近な窓口で相談が可能です。あっせん、調停、仲裁を通じて、専門家の見地から中立的な立場で紛争解決をサポートしてくれます。

一人で抱え込まず、早い段階で専門家の助言を仰ぐことが、被害を最小限に抑え、問題を解決するための鍵となります。

クーリングオフを検討しないために、契約前に確認するべき点

契約トラブルに関する最大のリスク管理は「契約前に問題の芽を摘む」ことです。 クーリングオフはあくまで最終手段であり、それに頼らざるを得ない状況自体が事業上のリスクだからです。

この章では、同じ失敗を繰り返さないために、契約締結前に必ず確認すべき具体的なチェックポイントを解説します。

その場での即決を避け、必ず検討の時間を持つ

最も基本的ながら重要なのは、いかなる状況でもその場で契約を即決しないことです。「今だけこの価格です」「今日中に契約しないと間に合いません」といった言葉で契約を急かす業者には特に注意が必要です。提示された見積書や契約書は必ず一度持ち帰り、冷静に内容を精査する時間を確保してください。これは、衝動的な経営判断を避けるための鉄則です。

複数の業者から相見積もりを取る

特定の1社のみと話を進めるのではなく、必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)を取りましょう。これは単に価格を比較するためだけではありません。各社の提案内容、工事の範囲、使用する資材、工期などを比較することで、提示されている条件が適正であるか客観的に判断する基準となります。また、業者の対応の質や専門性を見極める良い機会にもなります。

業者の信頼性を多角的に確認する

契約を結ぶ相手が信頼に足る業者であるか、多角的な視点から確認しましょう。高額な工事契約を結ぶ以上、最低限以下の点は確認すべきです。

- 建設業許可の有無:建設工事の紛争解決を専門とする公的機関です。中央(国土交通省)のほか、各都道府県にも設置されており、国土交通省のウェブサイトで全国の窓口一覧を確認できます。あっせん、調停、仲裁を通じて、専門家の見地から中立的な立場で紛争解決をサポートしてくれます。

- 過去の施工実績:自社が依頼したい工事と類似した実績があるか、ポートフォリオや事例を見せてもらいましょう。

- 評判や口コミ:インターネット上のレビューや、可能であれば業界内での評判を確認します。

- 会社の所在地と実態:会社の住所が明確で、実態があるかを確認することも重要です。

契約書の隅々まで確認し、不明点は解消する

提示された契約書は、隅々まで丁寧に読み込み、少しでも疑問や不安に思う点があれば、必ず契約前に質問して解消してください。特に以下の項目は、後々のトラブルを防ぐために極めて重要です。

- 工事の範囲と仕様:「工事一式」といった曖昧な表現ではなく、何がどこまで含まれるのかが具体的に記載されているか。

- 金額と支払条件:見積金額と契約金額が一致しているか。着手金、中間金、最終金の支払い時期と金額は明確か。

- 工期:工事の開始日と完了予定日が明記されているか。遅延した場合の取り扱いについても確認が必要です。

- 契約解除に関する条項:万が一、自社の都合で中途解約する場合や、相手方の都合で契約を解除する場合の条件(違約金の有無や金額など)がどう定められているか。

これらの予防策を徹底することが、クーリングオフという事後対処に頼ることなく、円滑な事業運営を実現する鍵となります。

クーリングオフ制度を正しく理解し、契約リスクに備える

この記事では、工事請負契約におけるクーリングオフの可否から、適用される条件と期間、具体的な手続きの流れ、そして通知書作成時の注意点について詳しく解説しました。

クーリングオフが適用されるか否かは、契約者が事業者か否かという属性だけで判断されるのではなく、その契約が「事業のため、または営業として」行われたものか否かで個別に判断されます。 そのため、個人事業主であっても、事業とは関係ない自宅のリフォーム契約などでは、消費者として保護の対象となり得ます。この知識は、予期せぬ契約リスクから自社を守るために不可欠です。

本記事でご紹介したポイントを参考に、自身の契約が対象となるか冷静に確認し、期間内に適切な手続きを行うことが重要です。判断に迷った際は、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を進めてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

電子契約の無権代理とは?メール認証のリスクや対策を解説

電子契約の普及に伴い、無権代理のリスクが注目されています。特に、メール認証による契約では、相手が実際に契約権限を持っているか確認が難しく、不正契約やなりすましが発生する可能性があり…

詳しくみる「稟議書のハンコリレー」はもう限界!経営スピードを上げる契約承認ワークフローとは?

電子契約を導入したものの、「稟議の停滞は相変わらず」「契約締結が遅い」という声は少なくありません。 実際、承認の滞留や書類管理の混在など、業務プロセス全体がアナログのままでは、いく…

詳しくみる電子認証局とは?電子証明書発行にかかる費用についても解説!

電子契約を導入する際は、「電子認証局」というものを理解しておくと良いでしょう。何かの機関のように見えますが、いったい何者なのでしょうか? 今回は、電子契約とは切っても切れない関係に…

詳しくみる電子契約に二段の推定は適用される?判例や覆されるケースも解説

電子契約にも二段の推定は適用されます。しかし、電子署名があるからといって必ずしも安全とは言い切れないため、契約業務や電子署名の取り扱いは注意が必要です。 本記事では、二段の推定のル…

詳しくみる契約書のバージョン管理とは?課題や効率化の方法を解説

ビジネスにおける契約書は、相手方との交渉などによりたびたび修正や変更が加えられます。更新されたバージョンの契約書も、その都度管理しておく必要があります。 この記事では、契約書のバー…

詳しくみる電子契約のコストはいくら?費用の相場や内訳、安くする方法

企業の総務などの担当者にとって、契約書の管理とコスト削減は重要な課題です。近年、電子契約が普及し、印紙代や郵送代を削減できることから、多くの企業がその導入を検討しています。しかし、…

詳しくみる