- 作成日 : 2025年3月24日

免責同意書とは?書き方やテンプレート、責任の範囲を解説

免責同意書は、責任を免除・制限するルールに対し、同意を得るために作成する文書のことです。適切に作成された免責同意書であれば事業者のリスクを軽減しますが、誤った使い方をしていると定めたルールが無効になってしまう可能性もあります。

本記事では、免責同意書として使えるテンプレートと具体的な書き方について解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

免責同意書とは?

免責同意書は、ある取引やサービスの提供に際して自らの法的責任の範囲を明確化し、特定の場合には責任を免除することについて、相手方から同意を得るときに作られる文書です。

この文書では、提供するサービスやイベントに伴う潜在的なリスクを明示し、それらのリスクについて利用者が自己責任の範囲を承諾することを確認します。提供者と利用者間の責任の所在を明確にしておけば、万が一の事故や損害が発生した場合にも対応がしやすくなり、自社が受ける損失も小さく抑えることができるというメリットが得られます。

なお、実務上は必ずしも「免責同意書」という名称が用いられるわけではありません。契約書や誓約書などの一部に組み込まれ、免責条項とされているケースもあります。しかし、いずれにしろ効力に差はありません。

免責同意書を交わすシーン

免責同意書が活用されるシーンは多岐にわたります。

例えば、スポーツイベントやアウトドアのアクティビティを開催するシーン、フィットネスクラブやエステで利用者が申込みをするシーンなどです。そのほか、さまざまな場面で交わす契約書でも、その一部に免責事項が設けられるのは一般的です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

免責同意書で全て自己責任にできるのか

免責同意書を用意するとき、契約書等に免責事項を設けるときに最も留意すべきことは「あらゆる責任を免除することはできない」という点です。相手が同意したからという言い分が通ることもあれば、相手の同意があったとしても全てを自己責任にはできないこともあります。

特に、事業者間での取引ではなく一般消費者を相手にサービスを提供するときはその傾向が強くなります。B to Cの取引には消費者契約法など各種消費者保護法が適用され、事業者側の免責を定めたルールが一定の場合に無効になると明記されているためです。

免責条項が無効になるケース

一般に、公序良俗に反する内容(免責条項の内容が相手方にとってあまりに酷なものなど)や各種法令の強行法規に反する内容(法律上課されている義務の免責など)を定めた免責条項は無効です。

さらに、免責同意書にサインをしてもらうのが一般消費者であるときは、消費者契約法の規定に従い、次のようなケースで免責条項が無効となります。

- 幅広く、全ての損害賠償責任を免除する条項

- 「いかなる理由があっても当社は損害賠償責任を負わない」

- 「当社に過失があるときでも、責任を負わない」

- 事業者の故意・重過失があっても責任を免除する条項

- 「当社の責めに帰すべき事由があっても、損害賠償責任は〇〇円を上限とする」

- 「物的損失については、一切責任を負わない」

- 責任の一部を免除する規定の条件が不明確な条項

- 「法令に反しない限り、損害賠償責任は○○円を上限とする」

免責の範囲を極端に広くしたり、あえて解釈の余地を残したりするのは避けるようにしましょう。

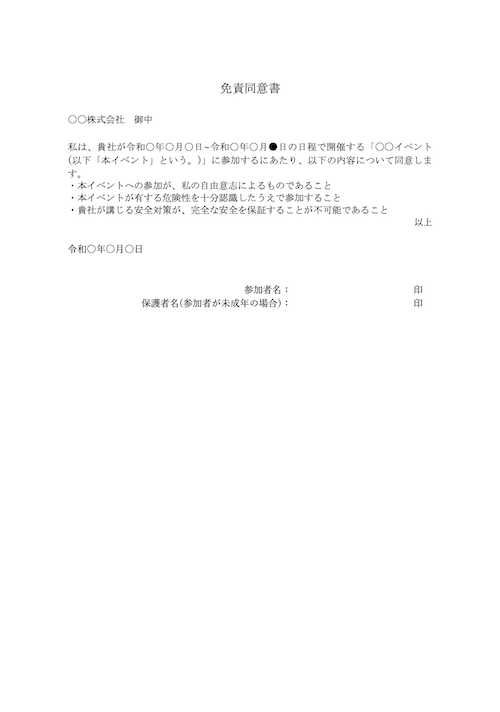

免責同意書のひな形・テンプレート

免責同意書をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。

ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、ワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウドでは、免責同意書のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。適宜加筆修正して活用してください。

免責同意書に記載すべき内容

免責同意書を用意するときは、「活動やサービスの内容」と、具体的な「免責事項」は少なくとも盛り込む必要があります。

後者については消費者契約法の規定にも留意しながら免責の条件等を考えていくようにしましょう。また、作成名義人となる相手方の署名欄を設けることも忘れないようにします。

活動やサービスの内容

まずは、何に対する免責同意書であるのかをはっきりさせます。例えば、前文にて次のように記載しておけば、何を対象とした文書であるのかが読み手もすぐにわかります。

例文:

私は、貴社が令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月●日の日程で開催する「○○イベント(以下「本イベント」という。)」に参加するにあたり、以下の内容について同意します。

必要に応じて、より詳細にイベントの内容、サービスの内容を記して特定しておくとよいでしょう。

免責事項

免責事項を置くときは、自社の故意や重過失を原因とする損害責任まで含めて免除することのないよう留意してください。この点を反映した規定として、次のような例が挙げられます。

例文:

第○条 当イベントの参加により発生した損害に関して、当社は責任を負わないものとする。ただし、当社の故意または重過失による損害については、この限りではない。

このほか、免責事項には次のようなパターンもあります。

- 情報の正確性に関する免責事項

「当社の提供する情報の正確性について、いかなる保証も行いません」 - 第三者の行為に関する免責事項

「当イベントを通じて他の利用者と行った取引によって生じた損害について、当社は責任を負いません」 - 不可抗力に関する免責事項

「自然災害等の事由により本サービスの提供が不能となった場合でも、当社は責任を負いません」

サービスの内容に合わせて、どのような責任問題が生じ得るのかを考え、適切な免責事項を定めましょう。

同意者の署名欄などの基本的な要素

誰から同意を得たのか、その同意は本人の自由な意思によってなされたものか、この点についてもはっきりさせてく必要があります。そこで同意者の署名欄も確実に設けておき、氏名・住所についても記入してもらいましょう。未成年者を対象としたイベント等であれば、保護者等の法定代理人による署名欄も設けておきます。

また、できれば電話番号またはメールアドレスなどの連絡先も取得しましょう。

シーンごとの免責同意書の例文

スポーツイベントやジムなどの施設の運営、エステやリラクゼーションのサービス提供など、シチュエーション別でも免責事項の例を見てみましょう。作成時の注意点についても併せてチェックしてください。

スポーツイベントの開催

スポーツイベントにおいては参加者の安全を優先しつつも、潜在的なリスクを回避できるように備えましょう。

例文:

私は、本マラソン大会への参加にあたり、以下の事項に同意します。

- 自己の健康状態と体力を考慮し、自己責任で参加すること。

- 主催者が定めた安全規則と係員の指示に従うこと。

- 主催者の故意または重大な過失による場合を除き、参加中の事故や怪我に関して主催者に責任を問わないこと。

これまでも説明してきた通り全面的な免責は避け、主催者の重大な過失による場合など免責されないケースも定めます。ほかには、イベントの危険性や主催者の安全対策についての明記、参加者の自己責任による参加であることの明記、にも注意しましょう。

ジムなどの施設の運営

ジムを運営する場合も利用者の安全を確保することが重要で、そのためにも施設の適切な利用を促す免責条項としましょう。

例文:

ジムの利用にあたり、以下の事項に同意します。

- 自身の健康状態を考慮し、無理のない範囲で施設を利用すること。

- 施設内での盗難・紛失については、当ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、当ジムは責任を負わない。

- 当ジムが定める利用規則を遵守し、他の利用者に迷惑をかけないよう努める。

ここでの注意点は、「施設内での個人所有物の管理責任を明確にすること」、「利用者の不適切な利用方法による事故については責任を負わないこと」の強調です。

エステやリラクゼーションのサービス提供

エステやリラクゼーションサービスでは、施術に伴うリスクと顧客の体質や既往歴の確認が重要です。

例文:

当サロンのサービス利用にあたり、以下の事項に同意します。

- 施術前に、アレルギー・既往歴・現在の体調を正確に申告する。

- 施術効果には個人差があり、特定の結果を保証するものではないことを了承する。

- 施術後の肌トラブルや体調変化は、個人の体質によるものも含め、当サロンの故意または重大な過失による場合を除き、当サロンは責任を負わない。

この場合、顧客の体質や既往歴の事前確認の重要性を強調することが重要であり、実際にその確認を行うよう注意してください。また、施術に関するリスクの明確な説明も欠かせません。そのうえで、一定の範囲内の免責事項を設けましょう。

研修やワークショップの実施

研修やワークショップに関しては、次のように定める例が挙げられます。

例文:

本ワークショップへの参加にあたり、以下の事項に同意します。

- 提供される資料や情報は、参加者個人の学習目的以外に使用しない。

- グループワーク等で知り得た他の参加者の個人情報は、外部に漏らさない。

- ワークショップ中の事故については、主催者の故意または重大な過失による場合を除き、参加者自身の責任とする。

プログラムの特性に応じて、知的財産権や個人情報の管理に関わる項目を記載しましょう。

免責同意書を作成する際の注意点

免責同意書作成の注意点を整理すると次のようにまとめることができます。各条項を設ける際は、一度目を通しておいてください。

免責の範囲を明確にする

第一に、「免責範囲を明確にすること」に注意してください。

具体的なリスクや想定される損害を整理し、自社にとってのリスクを回避・低減するためにはどうすればいいのかを考えていきます。ただし、自社の大きな過失によって発生してしまった損害などまで免責することはできないため、広すぎず狭すぎない適切な範囲で免責条項を設けましょう。

この点については消費者トラブルに強い弁護士に相談することが推奨されます。併せて、消費者庁HPで最新の法令・改正内容をチェックしましょう。

未成年者は保護者の同意を得る

未成年者は単独で法律行為ができないため、免責同意書に未成年者本人がサインしてもその効果は発揮できません。効果を確実なものとするには法定代理人による同意が必要ですので、通常は親権を持つ親に免責同意書を渡すことになるでしょう。

利用者に内容を理解させる

免責同意書を作成してもらうとき、その内容を丁寧に伝えましょう。難しい内容が書きつづられた文書だと、相手方がよくわからないままサインすることもありますので、注意してください。

このような場合、実際に損失が生じた際に揉めるおそれがあります。専門用語を多用せず、わかりやすい言葉で作る、または理解ができるように丁寧に説明することに努めましょう。

免責同意書を交わす流れ

次のような流れで免責同意書を交わします。

- 提供するサービスやイベントの内容に合わせて適切な内容の免責同意書を用意する

- 参加者・利用者に向けてリスクや同意書の内容を丁寧に説明する

- 理解が得られれば、同意書に署名または記名押印をしてもらう

複雑な手続きは必要ありません。当事者間で情報を共有し、納得をしてもらったうえでサインをもらうことができれば法的拘束力が生じます。

免責同意書の保管年数や保管方法

作成した免責同意書は、対象になっているサービスの提供を続けている間は必ず保存しておくべきです。

さらに、サービス提供・イベントの終了後も何らかの事情で参加者等が請求を行う可能性がありますので、そのリスクがあるうちは保存し続けると安全です。一般的な債権や不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を考えれば5年程度、契約書の一種と捉えると会社法などの各種法令を鑑みて10年程度が目安となります。

保管方法に決まりはありませんので、契約書と同じように整理して紛失することのないよう大事に保存しましょう。

免責同意書の電子化、電子契約は可能?

免責同意書は書面で交わすほか、電子契約として交わすこともできます。この場合、事業者側も参加者側もスマホ・PC等でいつでも署名ができますので、利便性が高いです。印刷や郵送などの手間もかからず効率の面でも優れています。

ただし、この場合は押印ができないため、電子署名に対応した電子契約サービス等を利用しましょう。

正しく免責同意書を活用しよう

適切に作成された免責同意書があれば、当事者双方の権利と責任を明確にすることができ、トラブルの防止に役立つでしょう。ただし、自社のサービス内容等に照らして適切な内容とする必要があり、免責条項があることで全責任を免れるわけではないため免責の範囲についてもよく考えて設定する必要があります。

不安点がある場合は弁護士にも相談し、提供するのが一般消費者であるなら消費者庁で消費者保護法の情報もチェックすることをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

債権譲渡契約書とは?作成方法を雛形用いて解説!

自身が有する債権は原則として第三者に譲り渡すことができますが、その際に自身のためにも譲受者のためにも作成しておきたいのが「債権譲渡契約書」です。今回は債権譲渡の意義や民法改正による…

詳しくみる自動車賃貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

自動車賃貸借契約は、一定期間自動車を貸与して賃料を受け取る契約です。自動車賃貸借契約においては、双方の義務を明確に記載し、かつ合意を得るために、契約書が必須となります。 本記事では…

詳しくみる分離可能性条項とは?設定するケースや具体的な書き方を解説

契約書を作成する際には「分離可能性条項」という条項を設けることがあります。本記事では分離可能性条項の意味や設定するケース、文例や分離可能性条項を作成する際のポイントについて説明しま…

詳しくみるサービス利用規約とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

サービス利用規約は、サービス提供者と利用者の間でルールを定める重要な文書です。本記事では、利用規約の基本的な役割や作成時の注意点について解説するとともに、ひな形を用いた具体的な書き…

詳しくみる遺言書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

遺言書は、人の最期の意思を示すために作成する文書です。 遺産の分配方法や取得割合を指定するなど、円滑な遺産承継を実現するための重要なツールとして役に立ちます。上手く使えば相続トラブ…

詳しくみる出演承諾書とは?ひな形をもとに書き方、例文を紹介(テンプレート付)

「出演承諾書」は、映像や写真の撮影、イベントへの出演などにおいて出演者から承諾を得たことを表す文書です。出演者の権利を保護するとともに、トラブルなく円滑に素材を利用するために重要な…

詳しくみる