- 更新日 : 2026年1月19日

借用書とは?の効力は何年?期間の決め方や時効、書き方を解説

借用書とは金銭や物品を借りた際に、その返済を約束する書類です。この借用書の有効期限はどれくらいなのでしょうか。時効はあるのでしょうか。

今回は借用書の期間の決め方や時効、書き方について分かりやすくご説明します。

目次

借用書とは?

借用書とは金銭や物品を借りる際に、借主が貸主に対して返済を約束する目的で発行する書類です。借りた金額や物品の名称とそれを借用した旨、利息、弁済期、弁済方法などについて記載します。

借金をする際には「金銭消費貸借契約書」という契約を作成するケースもあります。金銭消費貸借契約書は貸主と借主の両者が作成して合意しますが、借用書は借主が作成して貸主に提出するという点が大きく異なり、契約書というよりは念書や覚書に近い性質があります。

借用書を交わすケース

借用書は個人間での金銭あるいは物品の貸し借りで作成するケースが多いようです。たとえば親族、友人、知人からお金を借りた際に、その証拠として借主が作成します。一方、金銭消費貸借契約書は銀行やローン会社、消費者金融などの法人からお金を借り入れる際に締結します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

借用書の効力とは?

借用書も金銭消費貸借契約書も、借りた金額や物品、利息、弁済期、弁済方法などを明らかにし、借主が返済を約束するという点では性質が同じです。ここからは借用書の効力について考えていきましょう。

個人の作成でも契約書と同じ効力がある

前述のとおり、借用書は金銭や物品を借りたことを明らかにして返済を約束するために、借主が単独で作成して貸主に対して提出する書類であることから、貸主と借主との間に貸借関係があることを示す証拠能力は十分あります。金銭消費貸借契約書は借主と貸主双方が合意し、両者が共同で作成するため、より証拠能力が高いとされています。

なお、そもそも金銭の貸し借りの約束は「●日までに返すから●●円、貸してほしい」というように口頭でも成立します。しかし、口頭の場合は証拠が残らないため、後から言った・言わないのトラブルに発展するリスクも高くなるため、可能な限り借用書や金銭消費貸借契約書を締結しましょう。

強い法的効力を持たせるには公正証書にする

公正証書とは公証人という有資格者が作成する公文書です。第三者である公証人が作成することで、その文書は強い効力を持ちます。金銭を貸借する場合、公証人に金銭消費貸借契約公正証書を作成してもらうことができ、仮に借主が直ちに強制執行に服するという旨が記載されており、かつ借主がこの文書に記載された約束を守らなかった場合、貸主は裁判を起こすことなくすぐに強制執行が可能となります。

借用書により高い法的効力を持たせ、債権を必ず回収したいのであれば、公正証書を作成するという手段も検討してみましょう。

借用書の有効期間は何年か

借用書の有効期限は5年もしくは10年です。これは民法第166条1項に定められています。

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

出典:民法|e-GOV法令検索

つまり、借用書の有効期限は権利を行使することができることを知った時=お金を貸した時から5年ということになるのです。しかし、2024年4月1日に民法が改正される前は10年が時効となっていました、したがって、それ以前に借りている場合は10年が有効期間となります。

借用書の有効期間が過ぎると時効になるのか

時効を迎えた場合、借主は借金を返さなくても良いということになります。しかし、自動的に借金がチャラになるわけではありません。貸主に対して時効が成立していないから借金を返さないという表明をしなければなりません。この意思表示を「時効の援用」といい、口頭や文書を用いて行います。

なお、債権者が催告(取り立て)を行った場合、時効は6ヶ月間延長されます。また、債権者が裁判を起こして時効の更新が認められた場合、10年間時効が延長されます。

時効まで待って借金から逃れるのは容易なことではありません。特に親族や友人、知人からお金を借りている場合は、信用を失い関係を壊しかねませんので、極力借用書の期日までに借金を返済しましょう。

借用書の有効期間の決め方

前述のとおり、借金の時効期間は5年もしくは10年ですが、「いつの時点から5年・10年経過したか」が問題となり得ます。一般的には借用書に記載された返済期日から5年ということになります。なお、借用書に返済期日が記載されていない場合は、返済期日を特定できませんが貸主が返済を求めた日から5年とされています。

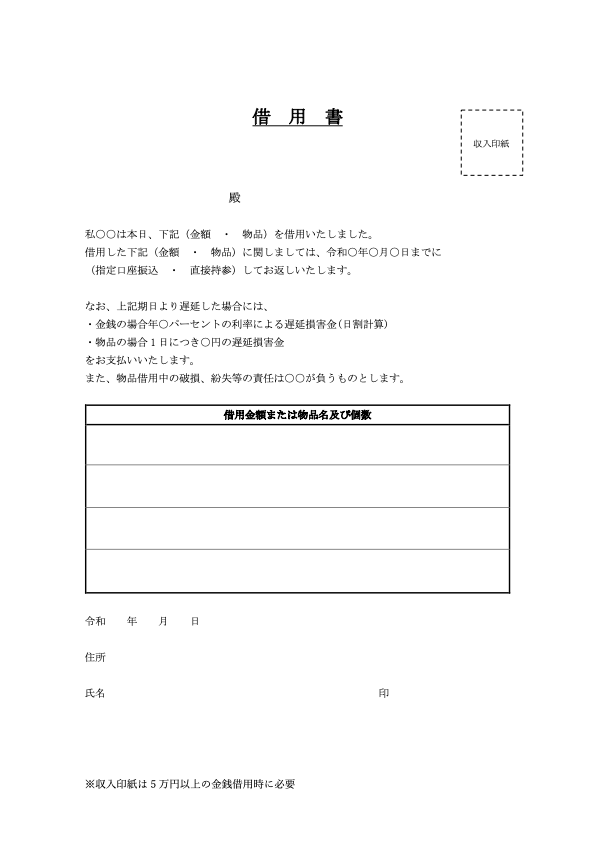

借用書の書き方のポイント

ここからは借用書の書き方や記入方法について、項目別に見ていきましょう。

表題

その書類がどのような書類なのか、ひと目で分かるようタイトルをつけます。「金銭借用証書」というように記載しましょう。

借用した金銭・物品

表題の下に借用した金銭の金額や物品の名称を記載します。「金 ●●●● 円也」というように大きく書きましょう。

借用した事実

誰が、誰から、何を借りたのかを明らかにします。「私○○は、貴殿より、本日、上記金額を、以下記載の条件にて借用いたしました。」というように文章で記載します。

借用金元本

借用した元金の金額を、「金○○万円」というように具体的に記載します。

利息割合

「年〇%(日割計算)」というように、具体的な利息割合と、日割計算を行う旨を記載します。

弁済期

「令和〇年〇月〇日」というように、借金を利息も含めて返済する期日を明示します。

弁済方法

どのように借金を返済するのかを記載します。

借用書の提出年月日と宛先

借用書の宛先(貸主)と提出する日にちを記載します。

仮受人

仮受人(借主)の住所と氏名を記入し、押印します。

誓約書を作成する場合もある?

個人間でお金を貸し借りする際に借用書ではなく誓約書を作成する場合もあります。誓約書に関してもどちらか一方が借金の返済を約束する性質のものであることは変わりなく、記載する内容や法的効力も借用書とほぼ同様です。

返済期日は決めなくてもいい?

基本的に借用書には決まったフォーマットがないため、返済期日の項目を設けるかどうかも任意です。ただ、返済期日が決まっている場合、貸主は期日が過ぎてからしか督促ができませんが、期日が決まっていない場合、貸主はいつでも返済請求することができます。トラブルを防ぐためにも、必ず返済期日は具体的に決め借用書に明記しておきましょう。

借用書に関する訴訟の事例

借用書の内容があいまいなため実際にどのようなトラブルが生じてしまったかをご紹介します。

- 借主が印鑑を押していない、自筆で署名をしていないケース

借用書は存在するものの借主の印鑑が押されていなかったり、借主が自筆で署名をしていなかったりした場合は、その借用書を誰が作成したかが分からず金銭の貸し借りをした証明にならない可能性があります。 - 金額欄のみ空欄、後から書き加えられたケース

この場合も金銭の貸し借りがあったと推測はされても、具体的な借入額(返済額)が明らかでないため具体的な返済義務として認められない可能性があります。 - 支払期日があいまいなケース

分割払いのケースなどは一部の滞納があっても、最後の分割期日を迎えるまでは借入金全額の一括返済を求めることはできません(期限の利益)。分割での返済を認める場合は、「2回以上返済を怠り、かつ滞納額が●万円に達した際は当然に期限の利益を喪失し残債務を一括して返済する」というような期限の利益喪失条項を設けましょう。

訴訟でよく見受けられるトラブルとして紹介しましたが、これらのトラブルにあわないためにも借用書はきちんと作成し、お金のやりとりは銀行振込を利用するなど記録が残るかたちにする、返済の条件についてはメール・LINEなど記録として残るメディアでやりとりするといったような工夫をしておきましょう。

お金を貸し借りする際には返済期限が記載された借用書を作成しよう

個人間でお金を貸し借りする際には必ず金額や返済期日を明確にして借用書を作成しましょう。借用書がないと「言った・言わない」のトラブルにも発展しかねません。親しい仲だからこそ、関係性を維持するためにも、しっかりと書面で証拠を残しておくことが重要です。

また、借用書には時効があります。特に貸す側は時効を過ぎると債権を回収できなくなってしまうおそれがありますので、要注意です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

請負代金請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

請負代金請求書とは、請負契約に基づき、請負人が注文者に対して仕事の完成に対する報酬の支払いを求める請求書です。ビルなどの工事やシステムの開発など請負契約を結ぶ際に、作成します。本記…

詳しくみる建物賃貸借契約更新契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

建物賃貸借契約更新契約書とは、建物賃貸借契約を更新する際に建物の賃貸人と賃借人が締結する契約書です。 この記事では、建物賃貸借契約更新契約書の書き方についてご紹介します。建物賃貸借…

詳しくみる土地使用承諾書とは?ひな形や例文、書き方、使用料の相場を解説

土地使用承諾書は、他人が所有する土地を利用するときに作成する承諾書です。車庫証明の取得や、建築確認、電柱設置などさまざまなシーンで締結します。本記事では土地使用承諾書の書き方やレビ…

詳しくみる根抵当権極度額変更承諾書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

根抵当権極度額変更承諾書とは、根抵当権の極度額を変更することについて、利害関係人が承諾を与える書面です。根抵当権極度額変更承諾書の提出を求められたときは、その背景や条件をきちんと確…

詳しくみる人材派遣での個別契約書の書き方・記載項目を解説!

人材派遣を行う際に必要な派遣契約書の一つに「個別契約書」があります。個別契約書は、労働者派遣法で記載項目が細かく定められています。個別契約書はどのように作成し、いつ取り交わせばよい…

詳しくみる残業代支払請求書とは?ひな形をもとに書き方や提出方法を解説

残業代支払請求書とは、残業代が未払いのときに事業者に提出する書類です。決まったフォームはありませんが、残業代を請求するという意思を事業者に伝えるために必要です。書き方や記載すべき内…

詳しくみる