- 更新日 : 2026年1月27日

債務承認弁済契約書についてテンプレートと契約内容を解説!

債務承認弁済契約とは、文字どおり債務の承認とその債務の弁済方法等についての契約です。個人間であれば手書きで作成することもできますし、公正証書で作成することもできます。ただし、公正証書で作成した場合は直ちに強制執行ができるなど、効力に違いがあります。

債務弁済契約書の雛形やテンプレートはインターネット上にも多数あり、ダウンロードすることで入手できます。本記事では、債務承認弁済契約書の書き方について例文を示しながら、印紙の要否も含めて弁護士の視点で解説します。

目次

債務承認弁済契約書とは

債務承認弁済契約書とは、債務者が債務を負っていることを承認し、その債務の弁済方法等を記した契約書を指します。複数の債権者から借り入れがある場合、それらを一つにまとめて債務承認弁済契約を締結することもありますし、窃盗・横領等の被害弁償として債務を負うことを確認するために作成されることもあります。

債務承認弁済契約書は債務者と債権者の間で作成することもできますし、公証役場で公正証書として作成することもできます。当事者で作成したものも法律的には有効ですが、不払いがあった場合に直ちに財産差し押え等の強制執行ができないなど、公正証書とは効力が異なります。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

金銭消費貸借契約書との違い

金銭消費貸借契約とは、金銭を借りるときに交わされる契約のことです(民法587条)。借りる金額や返還約束、返還時期、利息の有無等が決められます。これから金銭を借りるとき、あるいは借りた直後に作成される契約書に「金銭消費貸借契約書」という表題が付けられるケースが多いです。これに対して債務承認弁済契約書は、すでに発生している債務について債務者が支払義務や金額、支払方法を承認し、債権者と合意する際に作成されます。

準消費貸借契約書との違い

準消費貸借契約とは、金銭等その他の代替物の給付・返還義務を負っている者がいる場合に、それを消費貸借契約の目的とすることを当事者間で合意したときに成立する契約のことです(民法588条)。

例えば、複数の債権者から借り入れがある場合や、売買の代金支払義務と借入金返還義務等の債務が複数ある場合に、それらをまとめて一つの消費貸借契約として契約書を作り直す場合に準消費貸借契約書が作成されます。

このように準消費貸借契約はもともと何らかの契約関係があり、支払義務(債務)を負っている場合などに債務を一本化するために締結されます。

これに対して債務弁済承認契約書は、準消費貸借契約と同様の場面で使用されることもありますが、もともと支払義務(債務)があるかどうかが明らかでない場合や、窃盗・横領等の不法行為による損害賠償債務を負う場合などにおいて、示談・交渉の結果として作成されることもあります。

公正証書で作成する効力

公正証書とは、公証役場で公証人立会いの下で作成される文書のことです。公正証書においては、金銭債務については強制執行認諾文言付きのものを作成することができます。強制執行認諾文言付きの公正証書が作成された場合は、債務者が公正証書で定めた支払いの約束を守らなかったとき、債権者は公正証書に基づいて債務者の財産を差し押えるなどの強制執行手続きを取ることができます(民事執行法22条5号)。

これに対して公正証書ではない文書の場合は、不払いがあったとしても強制執行はできません。裁判所に訴訟を提起して判決を得るか、裁判所に支払督促を申し立てて仮執行宣言付きの支払督促命令を得なければ、財産差し押えなどの強制執行手続きは取れません。

公正証書で債務弁済契約書を作成すると、債権者にとっては直ちに強制執行が可能になる、債務者にとっては直ちに強制執行を受けるという、非常に強い効力を持ちます。

債務承認弁済契約書のテンプレート・雛形

債務承認弁済契約書の内容は、それほど難しくありません。端的にいえば、1.債務者が債務を承認すること、2.その債務をどのように返済するか、3.返済を怠った場合のペナルティ(遅延損害金等)の3点を定めることで足ります。インターネット上にテンプレートが多数ありますので、探してみてください。事案に応じて、テンプレートを加筆・修正して利用しましょう。

債務承認弁済契約書の例文は、以下の通りです。

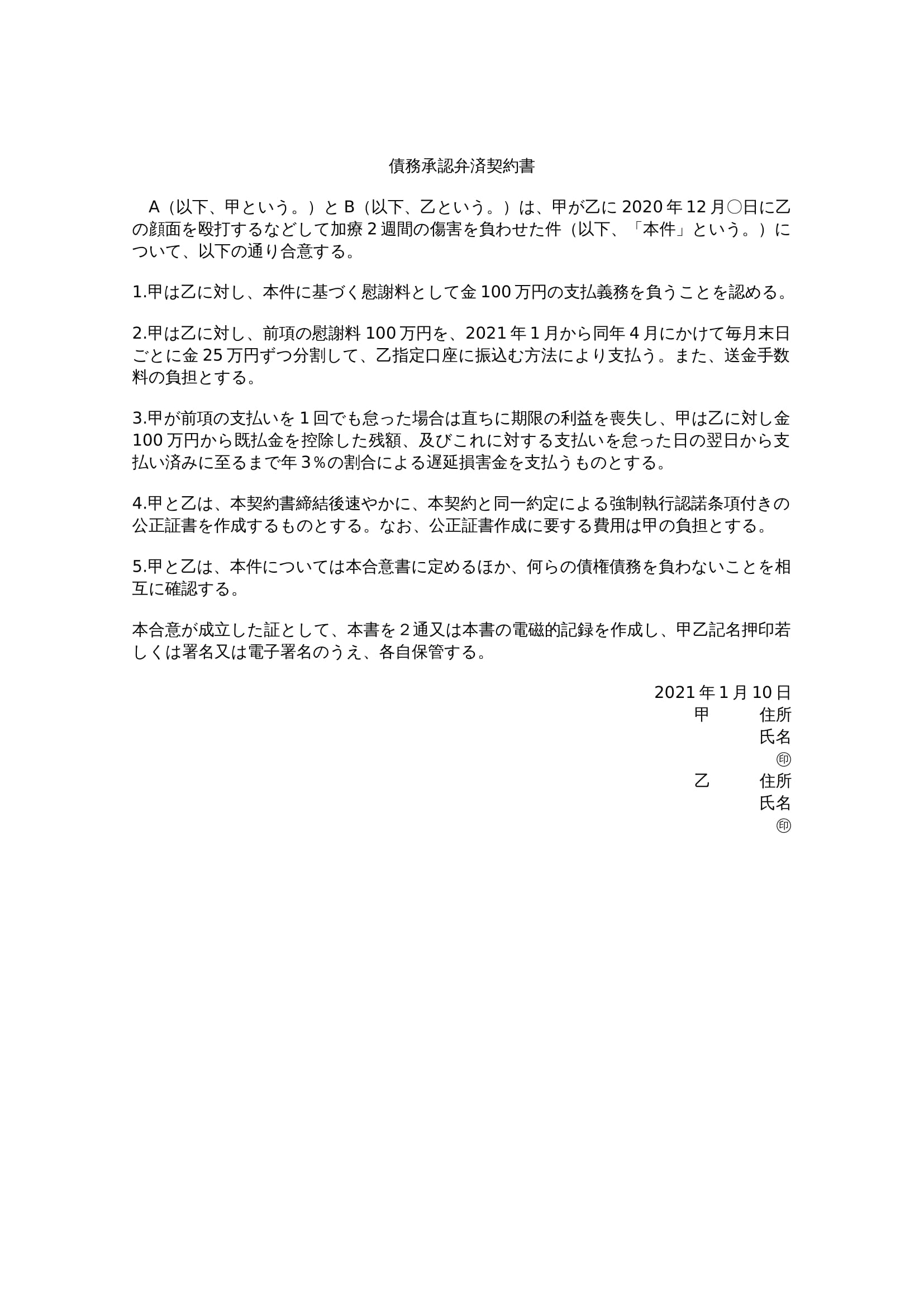

(表題) 債務承認弁済契約書

(柱書) A(以下、甲という。)とB(以下、乙という。)は、甲が乙に2020年12月〇日に乙の顔面を殴打するなどして加療2週間の傷害を負わせた件(以下、「本件」という。)について、以下の通り合意する。

(合意内容)

- 甲は乙に対し、本件慰謝料として金100万円の支払義務を負うことを認める。

- 甲は乙に対し、前項の慰謝料100万円を、2021年1月から同年4月にかけて毎月末日ごとに金25万円ずつ分割して、乙指定口座に振込む方法により支払う。

- 甲が前項の支払いを1回でも怠った場合は直ちに期限の利益を喪失し、甲は乙に対し金100万円から既払金を控除した残額、及びこれに対する支払いを怠った日の翌日から支払い済みに至るまで年3%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

- 甲と乙は、本契約書締結後速やかに、本契約と同一約定による強制執行認諾条項付きの公正証書を作成するものとする。なお、公正証書作成に要する費用は甲の負担とする。

- 甲と乙は、本件については本合意書に定めるほか、何らの債権債務を負わないことを相互に確認する。

本合意が成立した証として、本書を2通作成し、甲・乙各1通保管する

(債務承認弁済契約書の作成日付) 2021年1月10日

(当事者の署名捺印) 甲 A ㊞

乙 B ㊞

債務承認弁済契約書のテンプレートは下記のページからダウンロードできます。

債務承認弁済契約の主な項目

前述の通り、債務承認弁済契約書で定めることは大きく分けて、1.債務者が債務を承認するということ、2.その債務をどのように返済するかということ、3.返済を怠った場合のペナルティ(遅延損害金等)の3点です。

これら点を細かく見ていくと、

- 債務の承認に関してはいつ(債務発生日)、どのような原因で債務が発生し(債務発生原因)、その債務の金額がいくらであるのか(承認する債務総額)を明記する必要があります。特に債務発生原因が曖昧だと後で争いになるリスクが残るため、できるだけ具体的に記載しましょう。

- 債務の返済方法に関しては、分割払いの場合は支払日と金額を明確にすること、また利息の支払義務も承認する場合はその内容を明記する必要があります。利息については利息制限法で上限(10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)が定められているため、利息を定める際は注意しましょう。

- 返済を怠った場合のペナルティに関しては、分割払いの場合は期限の利益喪失条項を入れます。これは、返済を1回でも怠ったら債務全額の支払義務が生じるといった条項です。また、支払いを怠った場合は遅延損害金を併せて支払うことを定めることもできます。

利息制限法で遅延損害金の上限利率は「利息の1.46倍まで」と定められているため(利息制限法4条)、上限は10万円未満なら年29.2%、10万円以上100万円未満は年26.28%、100万円以上は年21.9%です。

ペナルティの定め方として、例えば支払総額が100万円の場合に「約束どおりに80万円まで支払ったら残りの20万円は免除するが、支払いを1回でも怠ったら100万円全額を支払う」といったように定めることもできます。

債務承認弁済契約に必要な書類

債務承認弁済契約書は、個人間などの当事者だけでも作成することができます。ただし、この場合は公正証書と違って強制執行ができません。裁判所に訴訟を提起して判決を得るといったプロセスが必要で、当事者間で作成した債務弁済契約書は裁判で証拠として使えます。

確実な支払いを命じる判決を得るためには、債務者に言い逃れをさせないように、債務承認弁済契約書を作成する際に債務者の実印を押印させ、印鑑証明書を添付させる方法がおすすめです。認印などの三文判でもそのような判決を得られる可能性はありますが、実印の押印と印鑑証明書の添付があるとより確実です。

これに対して公正証書は、基本的には公証役場において公証人立会いの下で作成されます。ここからは、公正証書で債務承認弁済契約書を作成する際に必要になる書類について解説します。

契約者(債権者・債務者)が出頭する場合

当事者が公証役場に出頭して債務承認弁済契約書を作成する際は、個人の場合は運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)など公的機関発行の写真付き証明書、印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)と実印が必要です。

法人の場合は履歴事項全部証明書(発行から3ヵ月以内のもの)と、法人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、実印が必要です。

代理人が出頭する場合

公証役場への出頭は、本人以外に代理人でも可能です。ただし、代理人の場合は必要書類がやや複雑になります。当事者本人が個人で代理人が出頭する場合は、当事者本人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、当事者本人の実印を押印した委任状(債務承認弁済契約の内容を添付し一体化して割印したもの)、代理人の身分証明書(運転免許証など公的機関発行の写真付き証明書と認印、または発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書と実印)が必要です。

当事者本人が法人の場合は法人の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、法人の実印を押印した委任状(債務承認弁済契約の内容を添付し一体化して割印したもの)、履歴事項全部証明書(発行から3ヵ月以内のもの)、代理人の身分証明書(運転免許証など公的機関発行の写真付き証明書と認印、または発行から3ヵ月以内の印鑑登録証明書と実印)が必要です。

債務承認弁済契約書の収入印紙代について

債務承認弁済契約書は、その債務の発生原因によっては収入印紙の貼付が必要になることがあります。もともと締結されている契約について、その債務を承認した上で改めて弁済方法を定める債務承認弁済契約の場合は、契約金額の記載がないものとして200円の印紙の貼付が必要です。

ただし、既存の契約書に印紙の貼付がない場合や、元の契約書を作成していない場合は、契約金額に応じて印紙の貼付が必要です。また、物品の売買による代金支払債務を承認し、支払方法等を定める債務承認弁済契約書は「物品の譲渡に関する契約書」に該当し、課税文書ではないため印紙の貼付は不要です。

ただし、その内容が「代金支払債務を消費貸借の目的とすることを契約した文書」と認められるものは準消費貸借契約と見なされ、「消費貸借に関する契約書」に該当するため課税文書となります。

また、債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務である場合は、課税文書ではないため収入印紙の貼付は不要です。

まとめ

債務承認弁済契約書は、実態としては準消費貸借契約と類似するものであったり、そもそも債務が存在するかどうかが不明確なものについて改めて確認するものであったり、不法行為責任に関して定めるものであったりと、さまざまな場面で作成されます。債務承認弁済契約書の主な要素は、

- 債務の発生原因・金額を含めた債務の承認

- 債務の支払方法

- 支払いを怠ったときのペナルティ

の3点で、債務の発生原因などによっては印紙の貼付が必要です。事案に応じて、適切な債務承認弁済契約書を作成しましょう。

よくある質問

債務承認弁済契約書とは何ですか?

債務の承認と、その債務の弁済方法や弁済を怠った際のペナルティなどについて定めた契約書のことです。当事者間で作成することもできますし、公正証書で作成することもできます。詳しくはこちらをご覧ください。

債務承認弁済契約書を公正証書で作成するメリットは何ですか?

債務の不払いがあった場合に、直ちに財産差し押えなどの強制執行手続きが取れることです。公正証書がない場合は、裁判所に訴訟を提起するか支払督促を申し立てる必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人向け業務委託契約書を作るには?例文・テンプレートを紹介

個人に業務を委託する場合も、業務内容や報酬などを記載し、法的リスクを低減させられるよう企業同士の取引同様に厳格に作成すべきです。ここでは契約書のテンプレートも紹介しておりますので、…

詳しくみる建物売買契約書とは?地主が建物を買い取るケースのひな形をもとに書き方や注意点を解説

建物売買契約書とは、建物の売却および買受けに関して、売主と買主が締結する契約書です。建物が借地上に建っている場合は、借地契約の終了に伴って地主が建物を買い取るケースもあります。本記…

詳しくみる顧問契約書とは?作り方や記載のポイントを解説!

弁護士や税理士などと結ぶことの多い契約に顧問契約があり、その際は顧問契約書を作成します。業務委託契約と同じものに思えますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは顧問契…

詳しくみる消費寄託契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

消費寄託契約書とは、消費寄託を行う際に締結する契約書です。消費寄託とは、預かった物を消費できるものとする寄託契約(=物を預ける契約)のことをいいます。本記事では、消費寄託契約書の書…

詳しくみる債権譲渡通知書とは?作成方法についても解説

債権者は、原則として債権を第三者に譲渡することができます。ただし、債務者がその事実を知らないことで不利益を被るおそれがあるため、法は債権譲渡があったことを譲渡人が債務者に通知するこ…

詳しくみる賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書とは?ひな形をもとに書き方を解説

賃料不払いによる「賃貸借契約解除通知書」とは、貸主が契約解除を知らせるときに作成する文書です。賃料を払ってくれない借主と契約は続けられませんので、不払いになっているときはこれを作成…

詳しくみる