- 更新日 : 2024年8月30日

賃貸人からの解約予告通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

賃貸人からの解約予告通知書とは、賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して、契約終了の意思を通知する書類です。賃貸借契約では、期間が設定されていないというケースもあります。

本記事では、期間の定めのない賃貸借契約における賃貸人からの解約申入について、概要や書き方、注意点についてわかりやすく解説します。

目次

賃貸人からの解約予告通知書とは

賃貸人からの解約予告通知書とは、賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して、契約終了の意思を通知する書類です。この解約予告通知は、賃貸人が賃借人との契約を終了させたいときに用いられます。

期間の定めがない建物の賃貸借契約では、どちらの当事者もいつでも解約を申し出ることが可能です。賃貸人から申し出が行われた場合、通常は6か月の期間を経て契約が終了することになります。ただし、賃貸人からの解約申し入れについては、「正当な事由」が必要です。

参考: e-Gov法令検索 民法、 e-Gov法令検索 借地借家法

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

賃貸人からの解約予告通知を書面で行うケース

賃貸人が賃借人に解約予告通知を書面で行うケースは、主に以下のような場合が考えられます。

■賃貸人の事情

- 家主が自ら建物を使用したい場合

家主が転勤や住み替え等の理由で、貸している建物を自分で使用したくなったときに、解約予告を行います。

- 家主が自ら建物を使用したい場合

- 建物の老朽化や危険性があり、建て替えが必要な場合

老朽化が進み、大規模な修繕や建て替えが必要になったときに、解約予告が行われます。

- 建物の老朽化や危険性があり、建て替えが必要な場合

- 貸家経営からの撤退の場合

家主が貸家業を止め、別の事業に転換する等の理由で、賃貸から撤退する場合に解約が行われます。

- 貸家経営からの撤退の場合

- 相続などの特殊事情

賃貸人が亡くなり、相続人が借家を承継できない場合に、解約予告が行われます。

- 相続などの特殊事情

■賃借人の債務不履行

家賃の長期の未払い・近隣への迷惑行為やトラブル・建物の無断増改築など、賃借人に重大な契約違反があれば、解約が通知される可能性があります。ただし、賃借人の債務不履行を原因とする契約解除は、本記事での解約予告とは異なるものです。

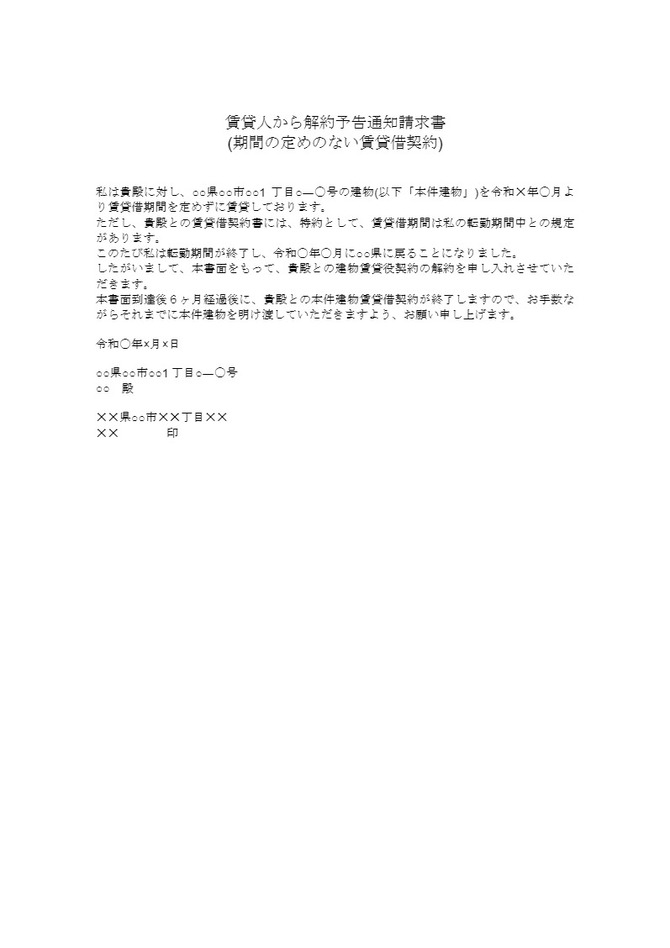

賃貸人からの解約予告通知書のひな形

賃貸人からの解約予告通知書の作成が初めての方や作成に不安を感じる方は、以下サイトのテンプレートを活用するのがおすすめです。こちらでは、弁護士監修の賃貸人からの解約予告通知書の基本的なテンプレートを無料でダウンロードできます。

基本的なテンプレートを活用することにより、賃貸人からの解約予告通知書に記載すべき内容やポイントがスムーズに理解できるでしょう。内容について十分に理解したうえで、実際の保証内容にあわせて内容を調整してみてください。

賃貸人からの解約予告通知書に記載すべき内容

解約予告通知書は、法的に作成が義務づけられているわけではなく、口頭での解約予告の申し入れも有効です。しかし、書類を作成しなかった場合に起こるトラブルを考慮すると、あらかじめ通知書を書面で作成しておくことが望ましいでしょう。賃貸人からの解約予告通知書に記載すべき内容は、以下のとおりです。

- 解約する賃貸借契約の内容

- 賃貸人の正当な事由

- 建物の明け渡し期限

これらの情報を含む書面を作成し、賃借人に送付することで、賃貸人からの解約予告通知が完了します。以下では、先に示したテンプレートに基づいて、それぞれの内容について解説していきます。

解約する賃貸借契約の内容

賃貸物件の所在地、各部屋の番号、および契約タイプ(例:普通賃貸借契約、定期賃貸借契約など)を記載してください。

具体的な文言例

賃貸人の正当な事由

期間の定めがない賃貸借契約においては、貸主が「正当な理由」を持つ場合に限り、契約の解約を求めることが可能です。これは、借地借家法の第27条第1項および第28条に基づくものです。借地借家法は、主に賃借人の権利を守ることを目的とした法律であり、多くの場合、借主に有利な規定が含まれています。

借地借家法は、賃貸物件を提供する貸主と、その物件を借りる借主との間のパワーバランスを考慮して作られています。一般的に、貸主は物件の所有者であるため、借主との関係では優位に立つことが多いです。しかし、借主にとってはその物件が生活の本拠地であり、安易に賃貸人から解約されるとなれば貸主の意向によって大きな不利益を受ける可能性があります。

そのため、借地借家法では、賃貸人が契約を解除するためには、「正当の事由」が必要として賃借人を保護しているのです。借地借家法のこれらの規定により、借主は安心して賃貸物件を借りられ、その生活やビジネスを安定させることが可能となるのです。正当の事由があるかどうかは、以下の内容から総合的に判断されます。

- 建物の使用を必要とする事情

- 建物の賃貸借に関する従前の経緯

- 建物の利用状況

- 建物の現況

- 財産上の給付(いわゆる立退料)

上記の内容のうち、とくに重要なものは「建物を使用する必要性」と「財産上の給付」です。具体的には、その建物が居住や営業活動に必要である程度が求められます。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

- 貸主が自ら住む、または事業を行うために必要である

- 貸主の家族や従業員が利用する必要がある

- 生活の維持のために売却が避けられない

- 借家の大規模な修理や解体が必要である

- 貸主が立退料を支払った場合

こうした正当の事由がなければ、賃貸人は賃借人との契約を一方的に解約することは認められません。したがって、解約予告通知書には、自分で使用する必要があることと、その具体的な理由を明記するようにしましょう。

具体的な文言例

参考: e-Gov法令検索 借地借家法

建物の明け渡し期限

賃貸人から解約を申込む場合は6か月の猶予期間が必要と法律で定められています。そのため、解約の6か月前には通知をしておく必要があります(借地借家法27条1項)。もし6か月未満の期間で解約を通知する文言を設けた場合、それは賃借人に不利なものとみなされ効力が認められない可能性が高いです(借地借家法第30条参照)。

具体的な文言例

参考: e-Gov法令検索 借地借家法

賃貸人からの解約予告通知書を作る際の注意点

解約を申し入れた後、その申し入れが行われたかどうかが不明確でトラブルになることがしばしばあります。解約予告通知書を作成する際には、後のトラブルを避けるために記録を残しておくことが重要です。これにより、将来的な問題を防げます。具体的な対策としては、以下のような対策を行うとよいでしょう。

- 内容証明郵便で送付する

- 受領の署名押印(受領した旨の署名・押印を相手からもらう)

内容証明郵便とは、郵便局が提供するサービスで、送信者が作成した文書の内容や発送日、受取人が受け取った日などを郵便局が正式に証明するものです。このサービスは、契約の解除通知など、法的な通知や請求によく利用されます。

内容証明郵便を利用する際は、配達記録もつけておくと安心です。配達証明付きで内容証明郵便を送った場合、後日、「〇〇年〇〇月〇〇日に受取人に配達が完了した」と記載された郵便配達証明書が送信者に届きます。この証明書は、内容証明郵便がいつ受取人に届けられたかの証拠として重要な役割を果たすため、大切に保管しておきましょう。

正しい知識で賃貸人からの解約予告通知書を作成しよう

賃貸人からの解約予告通知書のひな形をもとに、その書き方や注意点について解説しました。賃貸人からの解約予告通知とは、賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して、契約終了の意思を通知することです。

賃貸人から建物の明け渡しを求める際は、適切な手続きが不可欠です。なかでも解約予告通知書は、トラブル防止のうえで欠かせません。解約予告通知書に記載すべき3つのポイントは、以下のとおりです。

- 解約する賃貸借契約の内容(物件所在地、部屋番号、契約タイプ)

- 賃貸人の正当な解約事由(自ら使用するなど借地借家法上の正当事由)

- 建物の明け渡し期限(通知から6か月後)

本記事で解説した注意点やテンプレートを参考に、賃貸人からの解約予告通知書をしっかりと準備してください。適切な解約予告通知書の作成とトラブル防止対策で、将来の揉め事を未然に防ぎましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

参加同意書とは?効力や書き方・例文をひな形つきで解説

参加同意書とは、イベントやプログラムなどに参加することやその条件について、参加者が同意を表明する書面です。イベントなどを実施する企業は、参加者とのトラブルを防ぐために、参加同意書の…

詳しくみる取締役委任契約書とは?雛形つきで記載すべき内容を解説!

社外取締役の設置義務化等により、取締役契約書の重要性が高まっています。取締役は株式会社との間で委任の規定が適用されますが、不明瞭な点も多く十分とはいえません。この記事は、取締役の責…

詳しくみる賃料増額請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

「賃料増額請求書」とは、建物や土地の賃料について増額を求めるときに発行する文書です。増額したい旨を借主に伝える際、貸主でこれを作成することとなります。 どのようなポイントを押さえて…

詳しくみる管理委託契約書とは?テンプレートとともに解説

自身で賃貸アパートなどを経営する場合、建物はどのように管理すればよいのでしょうか。実は賃貸物件の管理業務は、専門の管理業者に委託することができます。その場合に必要になるのが、管理委…

詳しくみる顧問契約書とは?作り方や記載のポイントを解説!

弁護士や税理士などと結ぶことの多い契約に顧問契約があり、その際は顧問契約書を作成します。業務委託契約と同じものに思えますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。ここでは顧問契…

詳しくみる残存条項とは?契約書チェック時の注意点や具体的な文例を紹介

残存条項とは、締結した契約の期間が満了した後も有効に存続する契約条項のことです。代表的な残存条項には、秘密保持の規定などがあります。本記事では残存条項の概要や設定の基準、記載例、代…

詳しくみる