- 更新日 : 2024年8月29日

転籍契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

転籍契約書とは、労働者が転籍する際に、転籍元・転籍先・労働者の三者間で締結する契約書です。退職や雇入れの具体的な条件は、労働者が転籍元・転籍先との間で締結する契約書で定めるので、転籍契約書は簡素な内容で締結するのが一般的です。本記事では、転籍契約書の書き方やレビュー時のポイント、定めるべき事項の具体例などを解説します。

目次

転籍契約書とは

転籍契約書とは、労働者が転籍する際に締結する契約書です。

転籍とは、転籍元および転籍先との事前調整を経た後、労働者が現在雇用されている会社との間の雇用契約を終了し、別の会社との間で新たに雇用契約を締結することをいいます。人事異動の一環として、労働者の転籍が行われることがあります。

転籍契約書には、転籍に関する包括的な合意の内容を定めます。

転籍については、以下の記事を併せてご参照ください。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

転籍契約書を作成するケース

転籍契約書は、会社が別の会社へ労働者を転籍させる際、または別の会社から転籍する労働者を自社で雇用する際に締結します。

転籍元と転籍先の間で事前調整を行った後、労働者から転籍についての同意を得たうえで、転籍元・転籍先・労働者の三者間で転籍契約書を締結します。

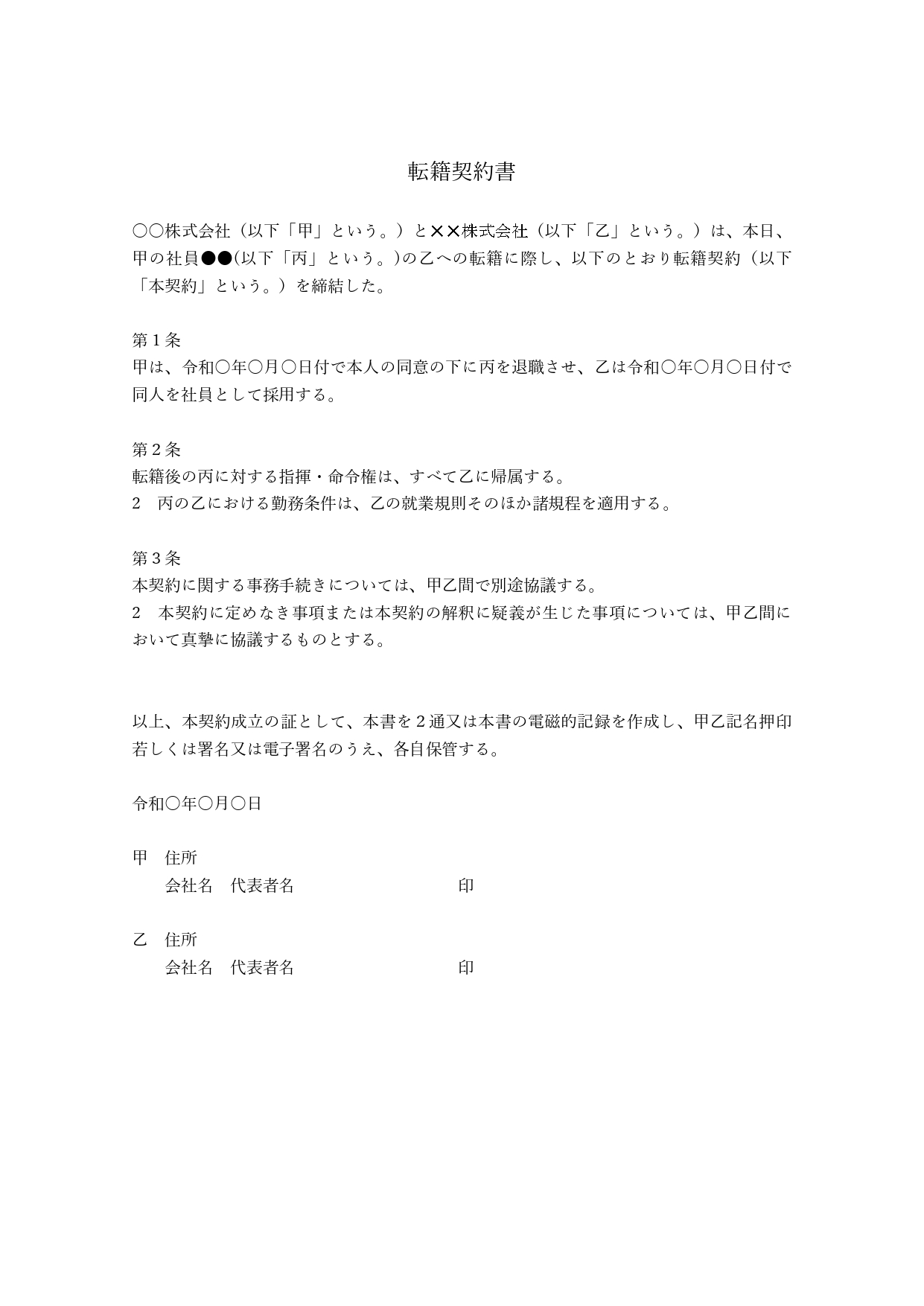

転籍契約書のひな形

転籍契約書のひな形は、以下のページからダウンロードできます。実際に転籍契約書を作成・締結する際の参考としてください。

転籍契約書に記載すべき内容

転籍に伴う退職および雇入れに関する詳細な条件は、労働者が転籍元および転籍先との間でそれぞれ締結する契約書で定めるのが一般的です。

この場合、転籍契約書に定めるべき事項は、比較的簡素なものとなります。具体的には、以下の事項などを定めます。

①退職・雇入れ

②転籍後の指揮命令・勤務条件

③転籍に関する事務手続き等

退職・雇入れ

労働者が転籍元の会社を退職し、転籍先の会社が新たに労働者を雇用する旨を定めます。転籍元からの退職については、労働者が同意している旨を明記しましょう。

(例)甲は、令和○年○月○日付で本人の同意の下に丙を退職させ、乙は令和○年○月○日付で同人を社員として採用する。

転籍後の指揮命令・勤務条件

転籍後の指揮命令は転籍先の会社が行い、転籍後の勤務条件は転籍先の会社における就業規則などが適用される旨を定めます。

(例)転籍後の丙に対する指揮・命令権は、全て乙に帰属する。

2 丙の乙における勤務条件は、乙の就業規則そのほか諸規程を適用する。

転籍に関する事務手続きなど

転籍に関する事務手続きについては、転籍契約書において詳しく定めるケースもありますが、以下の例のように別途協議としておくケースもあります。

(例)本契約に関する事務手続きについては、甲乙間で別途協議する。

2 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙間において真摯に協議するものとする。

転籍契約書を作成・レビューする際のポイント

転籍契約書の内容は、(具体的な転籍の条件を別の契約書で定めるため)比較的簡素なものとなることが多いです。

そのため、契約書の文言に関する注意事項はそれほど多くありません。転籍元を退職する旨、転籍先において新たに雇用される旨、および転籍について労働者が同意している旨などを定めれば、おおむね足ります。

しかし、転籍に伴う労働条件の変化に関して、労働者との間でトラブルになるケースがよくあります。転籍元・転籍先の各企業において、労働者とのトラブルを予防するための対応に努めなければなりません。

転籍元の企業は、労働条件やキャリアへの影響を適切に説明し、転籍について労働者の納得と同意を得る必要があります。転籍先の企業は、転籍後の労働条件を適切に設定し、その内容を偽りなく労働者に明示することが大切です。

転籍元の企業と転籍先の企業の間のコミュニケーションも欠かせません。各企業の認識に齟齬があると、労働者に対する説明が食い違ってトラブルになる恐れがあります。転籍後の労働条件などについて、転籍元・転籍先の間で認識を共有しておきましょう。

転籍契約書を締結する際には、労働者とのトラブル防止を念頭に置きましょう

転籍契約書は、転籍について転籍元・転籍先・労働者の三者間で認識を共有し、労使間のトラブルを予防することを目的としています。

転籍に関する条件の詳細などは、転籍契約書とは別に、転籍元・転籍先がそれぞれ労働者との間で締結する書面にて定めるケースが多いようです。これらの書面は、転籍契約書と一体的に管理する必要があります。

転籍契約書や関連する書面を作成する際には、労働者との紛争を予防できるように、労働条件などを明確に記載することが大切です。必要に応じて顧問弁護士などのリーガルチェックを受け、適切な内容の書面を作成・締結しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

飲食店の店舗譲渡は事業譲渡契約書を作成する?重要性や注意点を解説

飲食店を第三者に譲渡する際には事業譲渡契約を締結します。この記事では事業譲渡契約を締結するケースや契約書を用いて締結する必要性、契約締結時の注意点についてご説明します。すぐに使える…

詳しくみる総数引受契約書とは?雛形を基に記載事項や注意点を解説

「事業経営で工場建設や海外進出を考えているが、資金調達で悩んでいる」という経営者は少なくないでしょう。 金融機関からの借入とは異なり、負債を伴わない株式会社の新株発行は魅力ある選択…

詳しくみる業務委託契約とは?種類や締結の流れをわかりやすく解説【テンプレートつき】

業務委託契約とは、外部の個人や企業に業務を依頼する契約形態です。一般的に業務委託契約は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3つに分けられます。 本記事では、業務委託の契約形態の…

詳しくみる根抵当権確定期日変更契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

根抵当権確定期日変更契約書とは根抵当権の確定期日を変更する際に締結する契約書です。この契約はどういった時に締結するのでしょうか。この記事では根抵当権確定期日変更契約書を作成するケー…

詳しくみる予約契約とは?契約書の種類や締結時のポイントを解説

将来、あるタイミングである契約(本契約)を成立させたいという場合、「予約契約」が役に立ちます。 ここでは「予約契約とは具体的にどのような契約なのか」「どんな書類で予約契約は成立する…

詳しくみる秘密保持契約書(NDA)には反社条項が必要?

企業間で機密情報を共有する際に締結される「秘密保持契約書(NDA)」。情報漏洩を防ぐための重要な契約ですが、近年、このNDAにも「反社会的勢力排除条項(反社条項、暴排条項)」を盛り…

詳しくみる