- 更新日 : 2026年1月29日

誓約書を守らなかった場合はどうなる?法的効力や対応方法などを解説

誓約書の違反には損害賠償や違約金請求、法的措置などのリスクがあります。

- 内容次第で法的効力を持つ

- 秘密漏洩や競業違反は重大

- 強制執行されるケースもある

誓約書は、ビジネスや個人間において、提出した側が受け取った側に対して一定の取り決めを守ることを明文化した文書です。誓約書には一定の法的効力があるため、守らなかった場合は規定に基づくペナルティが発生する可能性があります。

この記事では、誓約書の基本概念や必要とされる場面、法的効力、守られない場合の対処方法について解説します。

目次

誓約書とは?

誓約書とは、個人や法人が自らの意思で一定の事項を約束し、その内容を書面として明確に示すための文書です。まずは誓約書の基本的な意味や特徴を理解しましょう。

当事者が自らの意思と責任に基づいて約束を明文化した文書

誓約書は、作成者が特定の行為を行う、または行わないという意思を、自主的に文書として表したものです。相手方との合意を前提とする契約書とは異なり、誓約書は当事者自身の意思表示を明確にする点に特徴があります。書面にすることで、口頭では曖昧になりがちな約束や決意を整理し、内容を客観的に示す役割を果たします。署名や押印を行うことで、本人の意思に基づくものであることを明確にするのが一般的です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

誓約書が必要となる場面は?

誓約書は、将来のトラブルを防ぐために、当事者の責任や義務を事前に明文化するために活用されます。ここでは、代表的な場面を紹介します。

法的リスクや信頼関係の維持が重要な場面で必要とされる

誓約書が必要となるのは、当事者間で守るべき義務や制限が明確であり、これを確実に履行させたい場面です。以下のようなケースで用いられます。

- 秘密保持(NDA)に関する誓約書

企業が社員や外部委託者に対して、業務上知り得た機密情報を漏らさないよう義務付ける場面です。新規プロジェクトや業務提携前にも交わされます。秘密の範囲や違反時の責任を明記します。 - 就業に伴う誓約書

入社時に企業の就業規則や社内ルールの順守を誓わせるための文書です。服務規律、コンプライアンス、ハラスメント禁止など、職場の秩序維持を目的とします。 - ローン・金銭貸借に関する誓約書

金銭の貸し借りにおいて、返済期限や利息、違反時の対応を明記した誓約書が使われます。個人間の貸借においても、トラブル防止の観点から重要です。 - 競業避止義務に関する誓約書

従業員や退職者が、一定期間・地域内で競合他社で働かないことを誓う場合に用いられます。企業の事業ノウハウや顧客情報の流出を防ぐ目的です。 - 学校・施設での利用に関する誓約書

学生や保護者が、校則や施設利用ルールを順守することを誓う文書です。スポーツ施設や寮生活など、一定の規律が求められる環境でよく用いられます。 - 研修・教育に関する誓約書

社員が研修費を会社負担で受ける場合、その後の一定期間の勤務義務を設ける際に活用されます。途中退職時には費用を返還するなどの条件が記載されます。

このように誓約書は、信頼に基づく関係のうえで、その信頼を裏切らないように自らの行動を律するための手段として広く活用されています。

誓約書の法的効力は?

誓約書は一見すると簡単な確認書や念書のように見えることもありますが、内容によっては契約書と同様の法的効力を持ちます。ただし、すべての誓約書が自動的に法律上有効となるわけではありません。ここでは、誓約書の効力がどのように認められるか、また効力が否定される可能性についても解説します。

条件を満たせば契約と同様に法的効力を持つ

誓約書が法的効力を持つかどうかは、内容・署名・押印の有無などによって判断されます。誓約の対象となる行為や条件が具体的かつ明確に記載されており、誓約者が自発的に署名・押印している場合には、民事訴訟などで有力な証拠とされます。借金の返済を誓う誓約書は裁判において有力な証拠となり、勝訴判決を得れば、その判決に基づいて強制執行が可能となります。なお、公正証書として作成し、強制執行認諾文言を付しておけば、裁判を経ずに強制執行が可能です。

裁判で証拠資料として活用されることがある

誓約書は、トラブルや法的紛争が生じた際に、当事者の意思や合意内容を立証するための証拠資料として使われることが多くあります。「誓約書に基づいてどのような義務があったか」「約束が守られなかったか」を争う場面では、書面に残された事実が判断の基準となります。そのため、単に口頭で約束しただけの場合よりも、誓約書が存在することで証明力が格段に高まります。

誓約書でも無効とされる場合がある

誓約書があっても、内容が不明確であったり、社会通念に照らして不当な内容が含まれていたりすると、法的効力が認められないことがあります。以下のような場合です。

- 「誠実に対応する」など抽象的な表現のみで、具体性がない場合

- 明らかに不当な条件(例:高額な違約金、自由の制限)がある場合

- 脅迫・強制によって署名させられたと主張される場合

このような内容は、公序良俗に反し、民法第90条などにより無効とされるおそれがあります。

誓約書の効力を高めるための工夫は?

誓約書を実効性のある文書とするためには、作成時の工夫が重要です。以下のようなポイントを押さえることで、誓約書の信頼性と効力を高めることができます。

- 誓約内容を具体的に書く

抽象的な表現を避け、「何を・いつまでに・どのように」行うかを明記する。 - 対象期間・条件を明示する

誓約が有効となる期間、場所、条件などを明確にすることで、解釈のずれを防ぐ。 - 違反時の対応を記載する

損害賠償、契約解除、警告など、違反時の措置について事前に合意しておく。 - 署名・押印を行う

本人の意思で作成されたことを証明するために、自筆の署名と実印または認印を押す。 - 作成日を記載する

いつ作成された誓約書なのかを明確にし、効力発生日の判断材料とする。 - 誓約内容を説明し、同意を得る

相手に内容を十分に説明し、理解と納得の上で誓約させることがトラブル回避につながる。 - 保管方法を明確にする

原本を誰が保管するかを決め、紛失や改ざんを防ぐ。 - 必要に応じて専門家に確認する

内容が複雑な場合や重要性が高い場合は、弁護士など法律の専門家に確認してもらう。

これらの工夫を取り入れることで、誓約書はトラブル時の有力な証拠となり、相手の行動を抑止する実効性ある文書になります。

誓約書を守らなかった場合はどうなる?

誓約書を守らなかった場合、具体的にどのようなリスクを負うのでしょうか。ここでは、3つの例を用いて解説します。

退職時の誓約書を守らなかった場合

退職時の誓約書を守らなかった場合、起こりうるのが損害賠償などの問題です。

一般的に、企業が雇用する従業員と取り交わす誓約には秘密保持契約(NDA)が含まれており、従業員は退職した後も企業の秘密情報を漏らすことが禁じられています。

同時に、違反した際のペナルティについても言及されるため、元の雇用主から損害賠償を請求される可能性があります。さらに、取引先リストや個人情報の持ち出しは、誓約書の違反以前の問題として、不正競争防止法や個人情報保護法といった法的責任も問われます。

また、誓約書に競業避止義務が含まれるケースでは、仕事上の問題も生じます。競業避止義務とは、同業他社への転職や自らの起業が制限されることで、元の雇い主との競合を避けるための取り決めです。これに違反すると、元の雇い主から、損害賠償請求だけではなく、業務差し止め請求をされる可能性があります(有効性は期間・地域・職種・代償措置等の合理性などを総合的に判断)。

離婚時に夫婦間で交わす誓約書を守らなかった場合

離婚時に夫婦間で交わされる誓約書も法的拘束力をもつ文書の1つです。その内容を守らなかった場合、法的および経済的なペナルティ、子どもへの影響、親子関係の悪化といったさまざまなリスクを伴います。

例えば、誓約書で取り決めた財産分与や養育費の支払いの義務に違反した場合、相手方から調停を起こされる可能性があります。もし裁判所でなされた調停や審判の内容に従わなければ、相手方から強制執行の手続きが行われ、預金や給与の差し押さえが実施される可能性があります。

今後一切関わらない誓約書を守らなかった場合

特定の相手との接触を避けることを約束するため、今後一切関わらない誓約を書面で行うケースがあります。これを守らなかった場合には、法的なトラブルが生じるだけでなく、個人の信用や社会的な評価にも影響が及ぶ可能性があります。

例えば、元夫婦やビジネスパートナーの相手に対して接触した場合、違反者は民事訴訟を起こされることがあります。その後、裁判所から接近禁止命令が発出されたにもかかわらず再度違反行為が行われると、罰金か懲役の厳しい措置を受ける可能性があります。さらに、誓約書違反が続いた際は刑事事件として取り扱われ、より重い罰則が科されるリスクがあります。

誓約書を守らなかった場合の対応方法は?

誓約書を取り交わした相手方が違反した場合、対応方法には3つのステップがあります。ここでは、具体的な流れとポイントを解説します。

話し合いと交渉

相手方が誓約書の内容に違反した際に、まず対処したいのが話し合いと交渉です。法的手続きを進めるには、証拠収集や弁護士への相談、裁判所への申し立てなどで多くの時間を要しますが、相手方と直接話し合いをすることで早期解決が期待できます。

さらに、相手方が違反した理由や状況も把握できるため、建設的な対話を通じて双方の協力関係が生まれます。

また、当事者間で解決するもう1つの方法が警告書の送付です。この文書には、誓約書の内容や違反行為の詳細、是正を要求する旨などを明記した上で、その期限も設けます。これにより、相手方に是正に向けた猶予を与えられ、同時に、後々の法的手続きに役立つ重要な証拠となります。

弁護士に相談する

相手方との交渉がうまく進まない場合、次の手段として有効なのが弁護士への相談です。

弁護士は、専門家の立場から違反の事実を検証し、相談者にどのような権利があり、どのような対応策があるのかを的確に判断できます。仮に違反者に対して法的措置を取る場合でも、裁判に向けた証拠収集や法的手続きをサポートしてもらえます。

また、弁護士は損害賠償のリスクを評価し、相談者に最適な和解方法の提案が可能です。これにより、長期間の裁判を避けることができ、弁護士費用や裁判費用といった経済的な負担が軽減されます。

さらに、今後のリスクを回避するためのアドバイスも受けられ、誓約書の見直しや将来的なトラブルの予防にもつながります。

裁判で争う

相手方との和解が進まない場合、最終的な手段として用いられるのが法的手続きです。法的手続きでは裁判を進めるための準備や法的知識も要求されるため、一般的には弁護士に依頼した上で進められます。

具体的な手順として、まず実施するのが証拠収集です。当事者間で署名した誓約書のコピーだけでなく、違反を証明するための文書やメール、写真、目撃証言などを準備します。その後、訴状とあわせて裁判所に提出し、審理のスケジュールが決定されると裁判が始まります。

なお、裁判においては、誓約書の有効性や違反の深刻度が争点となり、提出された証拠が詳しく検討されます。損害賠償を求める際は、その違反行為の重要度に応じて金額が決定され、さらに、違反行為を今後防ぐための是正措置が命じられることもあります。

誓約書を守らなかった場合に請求できるものは?

誓約書を守らなかった場合、その違反に対していくつかの請求が行えます。ここでは、一般的な請求項目について解説します。

損害賠償請求

誓約書は法的拘束力をもつ文書であるため、その違反に対して損害賠償請求が可能です。

そもそも損害賠償請求とは、違反行為によって生じた損害を補填するためのもので、実際の損害額を元に算出されます。ただし、損害賠償は直接的な損害額だけでなく、信用失墜や逸失利益といった間接的な損害も含まれ、裁判所はその金額を算定して違反者に支払いを命じます。

違約金

損害賠償とは別に、金銭を請求できるのが違約金です。誓約書では、違反行為を抑止するための違約金に関わる条項が含まれることが多く、違反の際は、その条項に基づいて違約金を請求できます。

例えば、秘密保持契約(NDA)に違反すると、相手方には誓約書に定められた違約金を支払う義務が生じ、裁判所を通じて違約金の支払いを命じられることがあります。

裁判費用や弁護士費用

相手方の違反行為によって法的トラブルに発展した場合、訴訟費用は敗訴者負担が原則です。ただし、弁護士費用については原則として各自負担です。不法行為に基づく損害賠償請求で勝訴した場合には、認容額の10%程度の弁護士費用が認められることがあります。

誓約書を守ってもらうための注意点は?

誓約書は作成すれば必ず守ってもらえるものではなく、有効性をもたせることが重要です。ここでは、誓約書を作成する際の注意点について4つ解説します。

関連法規をチェックする

誓約書を守ってもらうためには、内容が関連法規に違反していないことが原則です。労働基準法や個人情報保護法は、合意の如何を問わず適用される「強制法規」にあたるため、これに違反した誓約書は当該部分が無効とされます。

また、無理やり署名させたり騙したりする行為も法律によって禁じられており、これで同意を得たとしても効力が失われます。そのため、誓約書を作成する際は、弁護士に相談するか、専門家が監修したテンプレートを用いるのがおすすめです。

署名・押印を実施する

誓約書に信頼性をもたせるためには、署名と押印も忘れてはなりません。署名と押印は、相手方が自身の責任を理解していることを示す証拠となり、法的な有効性が高まります。逆に、署名と押印がないまま同意を得ると、法的トラブルの際に不利になる可能性があります。

また、署名と押印は誓約書の内容を遵守する意識を高め、相手方の違反行為に対する抑止力としても有効です。

誓約書を公正証書にする必要はない

誓約書は、当事者同士が同意することを示す契約書とは異なり、誓約する人だけが記名押印するものです。

誓約書は一方当事者のみが署名押印する文書であるため、契約書と同じ意味での公正証書化は不要です。ただし、金銭の支払いを内容とする誓約(養育費、慰謝料など)の場合は、公正証書として作成し強制執行認諾文言を付することで、相手が支払わない場合に裁判を経ずに強制執行が可能となるメリットがあります。

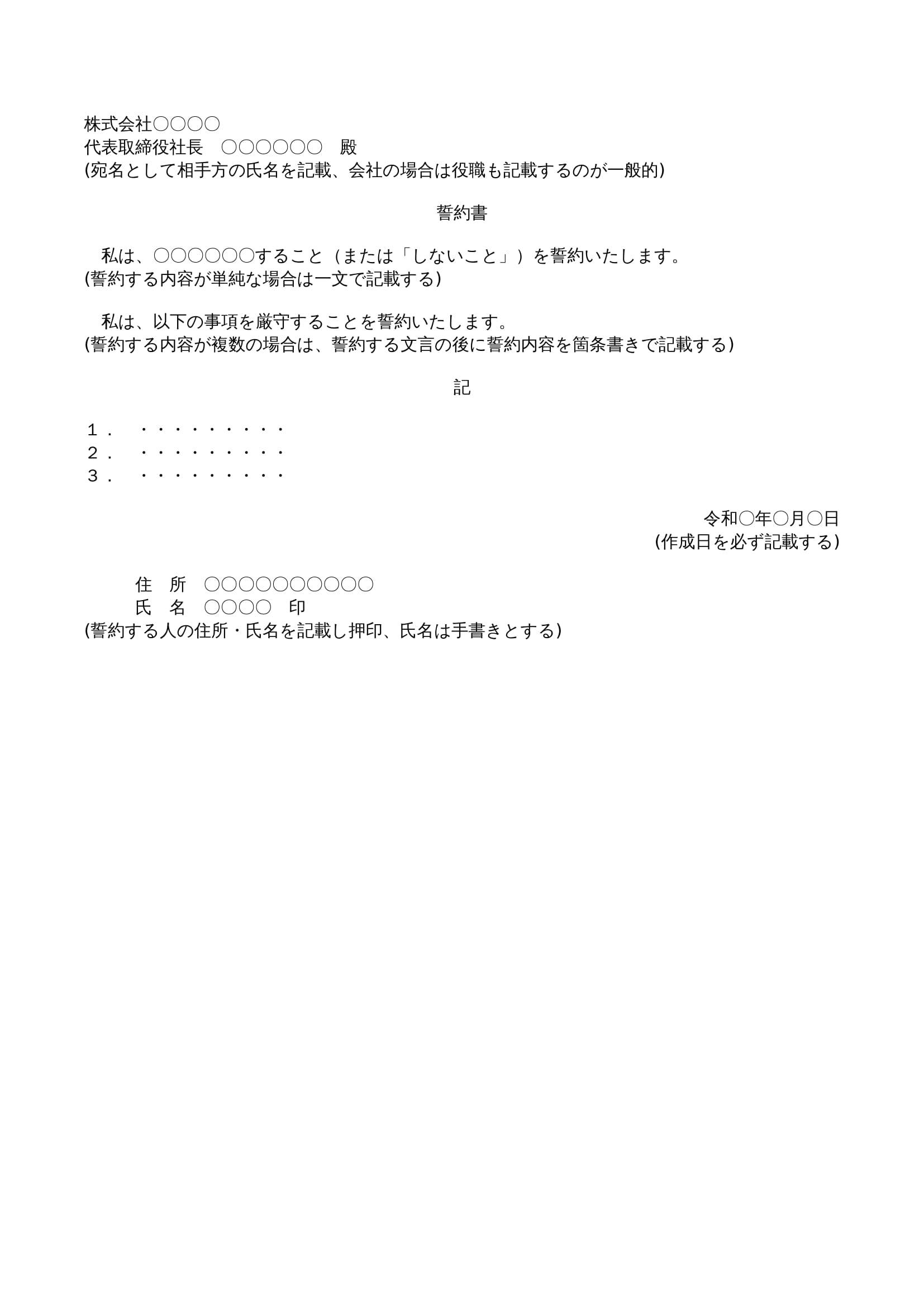

誓約書のひな形・テンプレート

以下のページより、誓約書のひな形をダウンロードできます。誓約書を作成する際にご活用ください。

誓約書を守らなかった場合に備えて法的効力をもたせよう

誓約書を相手方が守らなかった場合のために、その法的効力と対応方法について知ることは重要です。誓約書は正しく作成することで法的手続きが有効となり、違反された際は、損害賠償や違約金などを請求できます。

違反された際の手順として、まずは相手方との交渉を試みましょう。もしこれに応じてもらえなければ、弁護士に相談することで法的なアドバイスが受けられます。また、裁判に発展する場合は証拠をしっかりと準備し、法的手続きに備えることが重要です。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

不動産死因贈与契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

不動産死因贈与契約書とは、贈与者の死亡により不動産贈与の効力が生じる契約書のことです。口約束でも贈与契約は成立しますが、トラブルを回避するためにも契約書を作成しておくほうがよいでし…

詳しくみるNDAの目的は?条項設計やリスク回避のポイントを解説

NDA(秘密保持契約)は、企業間で情報を安全に共有するために広く用いられる契約ですが、その「目的」をどう定めるかによって契約の効果が大きく変わります。目的が曖昧なままでは、情報の使…

詳しくみる秘密保持契約書(NDA)の保管期間は?適切な期間と管理方法を解説

ビジネスにおいて、 M&Aの検討、新規事業に関する協議、共同研究開発、業務委託など、様々な場面で重要な機密情報を取り扱います。このような情報の漏洩を防ぎ、安心してビジネスを…

詳しくみる共同経営契約書とは?雛形をもとに記載事項など解説!

複数人が一つの事業を共同で経営する場合、共同経営契約を締結して役割や利益の分配などの条件を明確化するのが一般的です。 今回はこれから誰かと共同で起業をされる方のために、共同経営契約…

詳しくみるAI契約書レビューとは?機能からメリット・デメリット、主要サービス10選まで解説

AI契約書レビューは、人工知能(AI)技術を活用して契約書に潜むリスクを自動で検知・分析するサービスです。このAI契約書レビューを導入することで、法務担当者や弁護士のレビュー業務を…

詳しくみるサブスクリプション契約とは?保守契約との違いや会計処理について解説

Pointサブスクリプション契約とは? サブスクリプション契約とは、一定期間サービスや製品の利用権を定額で提供する契約形態です。 所有せずに利用権を取得 自動更新型が主流 保守契約…

詳しくみる