- 作成日 : 2024年9月27日

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書とは、一般的に借地権の契約満了後に更新しないことを借主に通知する書面のことです。借地権契約は、借主の権利を保護するために期間満了であったとしても正当事由がないと契約更新を拒否できません。

この記事では、借地権や契約更新をしないケースについて詳しく解説します。

目次

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書とは

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書は、借地契約が満了する際に地主が借地権者に対して、期間満了後に契約を更新することなく土地の使用を継続しないよう正式に通知するための文書です。

土地使用継続に対する異議通知書は、地主が借地権の更新を拒否する意思を明確に示すために使用され、法律に基づいた手続きを行います。異議通知書を借地権者に送付することで地主は借地権の更新を回避し、土地を自由に使用することを通知できます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書を作成するケース

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書を作成するケースは、地主が借地権の更新を望まない場合です。例えば、不動産事業者が土地の再開発を計画しているときが挙げられます。再開発の事業の一環として土地が必要になった場合、借地契約の更新を拒否する目的で異議通知書を送付することがあります。

さらに、地主が自身の家族や事業のために土地を利用したいと考えている場合や契約満了後に土地の売却を検討している場合にも、異議通知書を作成し借地権者への通知を行うことがあります。

異議通知書は、地主が借地権者に対して明確な意思表示を行い、法的トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。また、借主が法定更新を主張する可能性がある場合、契約満了日の6ヵ月~1年前までに異議通知書を送る必要があります。(契約期間が定められている場合)

契約期間が定められていない場合は、異議通知書ではなく解約申入れを行います。

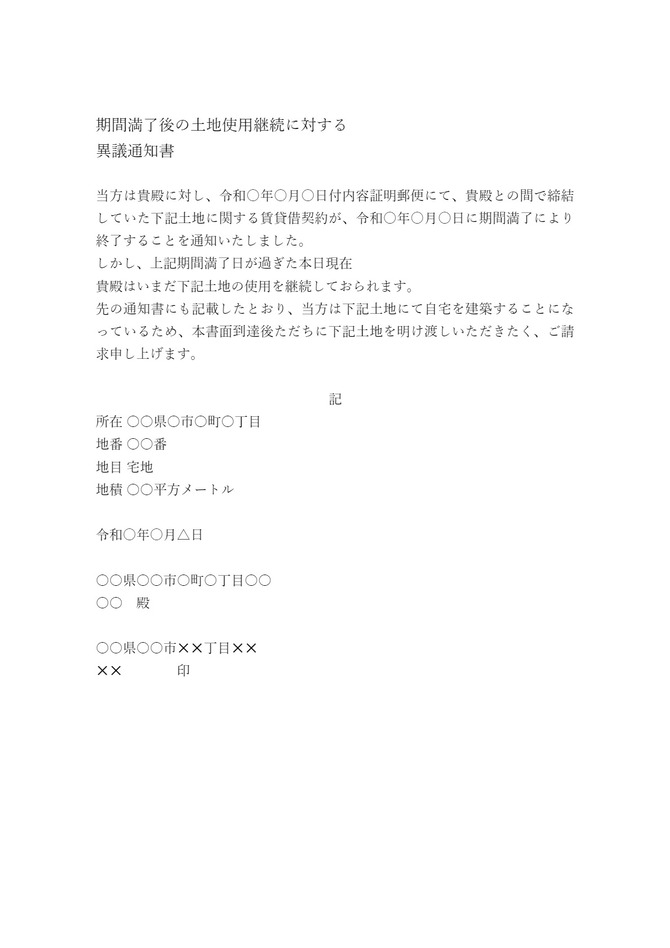

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書のひな形

借地権の期間満了後に土地を使用したいという場合、期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書を送付します。必要な項目、具体的な記載例をまとめたテンプレートを無料で提供していますので、ぜひビジネスなどでご活用ください。

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書に記載すべき内容

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書には、契約終了の通知や土地の明け渡し要求など重要な項目が含まれます。こちらでは通知書に記載すべき主な内容を具体的な文言とともに紹介します。

督促文

土地使用継続に対する異議通知書の最初に期間満了により契約が終了していること、そして依然として使用されている土地を明け渡す督促文を記載します。

「令和〇年〇月〇日付内容証明郵便にて通知した通り、契約は〇年〇月〇日に終了しました。しかし、本日現在、貴殿は土地の使用を継続しているため、速やかに土地の明け渡しをお願いします。」と明確に述べることが重要です。

対象となる土地の情報

対象となる土地の情報を具体的に記載します。土地の所在や地番、地目、地積などを明確にし、通知を受け取った側が誤解なく理解できるようにします。

例えば「所在:〇〇県〇市〇町〇丁目、地番:〇〇番、地目:宅地、地積:〇〇平方メートル」といった形で詳細に記載します。

書類の宛先

通知書の宛先を正確に記載します。通知後に齟齬やトラブルが起きないよう、名前や住所を正確に表記することが重要です。具体的には、「〇〇県〇〇市〇町〇丁目〇〇 〇〇殿」といった形式で記載します。

差出人

差出人の情報を記載します。通常は通知を発行する地主やその代理人の名前と住所を明記します。「〇〇県〇〇市✕✕丁目✕✕ ✕✕ 印」といった形で、責任を明確にするための署名や押印も忘れずに行いましょう。

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書を作成する際の注意点

期間満了後の土地使用継続に対する異議通知書を作成する際には、法的な有効性や正確性を確保する必要があります。以下でご紹介する注意点を意識しましょう。

内容証明郵便で送付する重要性

異議通知書や解約申入れは、必ず内容証明郵便で送付しましょう。内容証明郵便は通知の内容や送付日時が記録として残されるので、相手方が通知を受け取った証拠となります。

正確な契約終了日と土地情報の記載

異議通知書には、契約が終了した具体的な日付や対象となる土地の詳細な情報(所在地、地番、地目、地積など)を正確に記載しましょう。通知書を受け取った側が誤解なく内容を理解できます。

明確で具体的な督促文の作成

土地の明け渡し要求を明確に伝えるために、督促文は具体的にしましょう。例えば「〇年〇月〇日に契約が終了しましたが、現在も土地の使用が続いているため、速やかに明け渡しをお願いします」といった形で、相手方に対する要求を明確に記載すると要求が通じやすくなります。

期間満了後に借地権を更新する場合

借地借家法では、借地権の契約終了や更新拒絶は正当事由がある場合にのみ認められます。

借地借家法第6条では、借地契約の更新拒絶の要件を以下のように定義しています。

借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

わかりやすくまとめると

- 地主が土地の使用を必要としている場合

- 賃貸借契約時とその後の状況に大きな違いが生まれたとき

- 地主が財産上の給付(代替地や立ち退き料)を行ったとき

などの事情があれば借地契約の終了を主張することができます。

更新には「合意による更新」と「法定更新」の2種類があります。

| 更新の種類 | 更新方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 合意による更新 | 貸主と借主の合意に基づく更新 | 条件を自由に設定可能だが新契約書が必要 |

| 法定更新 | 自動更新 | 条件は従前のままとなり、貸主が法定更新を回避するには正当事由を証明する |

合意による更新

合意による更新とは貸主と借主が契約期間満了前に話し合い、双方が同意したうえで新たな契約を結ぶ形式の更新です。この場合、契約の条件や期間については、当事者間で自由に決定できます。

借主である借地権者は新たな条件が提示されることがあるため、事前に慎重に検討する必要があります。合意による更新では新契約書の作成が必要となり、内容には期間や賃料、その他の条件を明記しなければなりません。

法定更新

法定更新とは契約期間が満了した場合、あるいは契約満了日まで6ヵ月を切った状態でも、貸主が更新拒絶の意思表示をしていない状態のときにそれまでの賃貸借契約が自動的に更新されることを指します。つまり、借主が引き続き土地を使用することにより自動的に契約が更新されることになるのです。

法定更新が行われると、契約期間や賃料などの条件は従前と同一のものが適用されるため、借主にとっては従来の契約条件が維持されるメリットがあります。

期間満了後に借地権を更新しない場合

期間満了後に借地権を更新しない場合、借主である借地権者は土地を返還しなければなりません。ここからは借地権の種類ごとのケースについてそれぞれ見ていきましょう。

一般定期借地権・事業用定期借地権の場合

一般定期借地権は、借地権を50年以上とすることを条件に以下の3つの特約を契約する方法です。

- 契約の更新をしない

- 建物再築による期間延長をしない

- 期間満了による建物の買取請求をしない

一般定期借地権で契約した場合、借主である借地権者は契約終了時に契約更新はされず、土地を更地にして返還する義務があります。

事業用定期借地権の場合は居住用を除く事業用の建物が対象です。10年以上50年未満の存続期間で契約する場合に、一般定期借地権と同じ3つの特約が適用されます。

建物譲渡特約付定期借地権の場合

建物譲渡特約付定期借地権とは、契約期間満了後(借地権設定から30年以上経過した後)に地主が借主から借地上の建物を買い取ることを約束した借地権です。

建物の譲渡は契約内容に基づいて行われるため、事前に譲渡価格や条件について確認しておく必要があります。

建物譲渡特約付借地権は書面ではなく口頭でも問題ありませんが、長期に渡る契約のため合意や条件などを書面に残しておくことをおすすめします。

普通借地権・旧借地権の場合

普通借地権・旧借地権とは、借主が希望すれば契約満了を迎えても契約更新できる借地権のことです。普通借地権で契約期間満了後に契約を更新しない場合、借主は

- 地主に借地権を返還する

- 第三者に借地権を売却する

のいずれかの方法を取る必要があります。

普通借地権と旧借地権の違いは存続期間です。それぞれの違いを表でまとめました。

| 普通借地権 | 旧借地権 | |

|---|---|---|

| 存続期間 | 30年以上 | 木造:20年以上 鉄骨/RC:30年以上 |

| 借地権更新後の存続期間 | 1回目:20年 2回目以降:10年 | 存続期間と同じ |

地主の都合で借地権を更新しない場合、借主が「建物買取請求権」 を行使し借地上の建物を地主が買い取らなければなりません。

借地権の更新拒絶をする場合はルールとタイミングが大事

借地権は複雑なルールがあるため、借地権の更新拒絶や解約を行う場合は申入れのタイミングや正当事由の有無など注意すべき点がたくさんあります。また、期間満了後に更新したくないとお考えの場合でもいきなり異議通知書を送るのはおすすめできません。借主の感情を害してしまうと交渉が進まなくなる、トラブルになるなどのリスクが高くなります。

特に解約後に自宅などを建築する場合は住所が知られているので、安全性の観点からも時間をかけて連絡しておく方がよいでしょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

紛争における和解契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

紛争における和解契約書とは、何らかのトラブルが生じている当事者間において、互いに譲歩してトラブルを解決する旨の合意書面です。和解の内容が適正であること、および後日のトラブルを予防できる内容であることをチェックする必要があります。 本記事では…

詳しくみる交通事故の損害賠償請求はどう行う?対応の流れを請求書のひな形つきで紹介

交通事故に基づく損害賠償請求とは、事故による損害を埋め合わせしてもらうための、被害者から加害者に対する請求のことです。交通事故の被害に遭うと、ケガの治療費や仕事を休んだ分の収入減、精神的なダメージなどさまざまな損害が発生します。 本記事では…

詳しくみる特許実施許諾契約とは?ひな形をもとに役割や書き方を解説

特許実施許諾契約とは、特許権を取得した発明につき、第三者による実施を許諾する契約のことです。物や方法の発明、および物を生産する方法の発明について使用などを許諾します。 本記事では特許実施許諾契約の概要や契約の記載事項、テンプレートに沿った書…

詳しくみるインターンシップ契約書とは?雛形を基に記載内容を解説

学生が一定期間企業で職場を見学したり、実務を体験したりすることで社会経験を積むインターンシップ。人材採用活動や社会貢献活動の一環としてインターンシップを取り入れている企業は多いですが、その際に契約書を作成しなければならないケースがあります。…

詳しくみる契約書のリスク管理を強化するには?レビュー・交渉・社内体制の整え方のポイントを解説

契約書のリスク管理とは、契約に内在するトラブルの芽を事前に発見・排除し、企業の損失や信用低下を防ぐための取り組みです。契約書には法的・財務的・履行上のリスクが潜んでおり、内容を正しく理解しないまま締結すると、後に重大な問題へ発展するおそれが…

詳しくみる商号及び営業譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方・例文を解説

商号及び営業譲渡契約書とは商号や営業権を譲渡する際に、譲渡側と譲受側が締結する契約書です。この記事では、商号及び営業譲渡契約書がどのような書類であるか、またどのようなケースで締結されるのかに触れ、記載すべき項目や書き方についてテンプレートを…

詳しくみる