- 更新日 : 2024年8月30日

マンション管理組合による滞納管理費請求書とは?ひな形をもとに書き方を解説

マンション管理組合による滞納管理費請求書とは、マンションの区分所有者が管理費を滞納したときに発行する文書のことです。滞納を放置していると回収が難しくなり、法的措置をとらなければならなくなるため、早めに対処しなければなりません。

本記事では滞納管理費請求書を作成するケースを紹介し、書き方のポイントや具体的な文言まで解説します。

目次

マンション管理組合による滞納管理費請求とは

マンション管理組合による滞納管理費請求とは、マンションの区分所有者が滞納した管理費を請求することです。マンションの管理費は、玄関や廊下など共用部分の維持管理を行うために必要な費用であり、修繕積立金と合わせて毎月支払うことが区分所有者の義務とされています。

しかし、経済的理由など、さまざまな原因で滞納が発生します。

滞納が発生した場合、マンションの適切な維持管理や住民間の公平を図る観点からも、早めの対応が必要です。マンションの管理は管理組合の管轄事項であり、滞納管理費の取り立ても管理組合による意思決定により、区分所有者に対して支払いを求めることになります。その方法として作成されるのが、滞納管理費請求書です。

滞納管理費請求書を発行しても支払いがなされない場合は、法的措置を検討することになるでしょう。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

滞納管理費請求書を作成するケース

滞納管理費請求書を作成するケースは、区分所有者が管理費や修繕積立金を滞納した場合です。

滞納した管理費を回収するには、まず支払いの催告を行います。催告は口頭または書面で行いますが、その際に作成するのが滞納管理費請求書です。

滞納管理費請求書は、通知の証拠を残すため、内容証明郵便で発送するのが一般的です。

内容証明郵便は配達された文書の内容と日時を郵便局が公的に証明するもので、法的手続きに入る前段階であることが周知されています。請求書が内容証明郵便で届くことで、催告による時効の完成猶予の法的効果が発生します。滞納した区分所有者にも事態が深刻であることが伝わるでしょう。

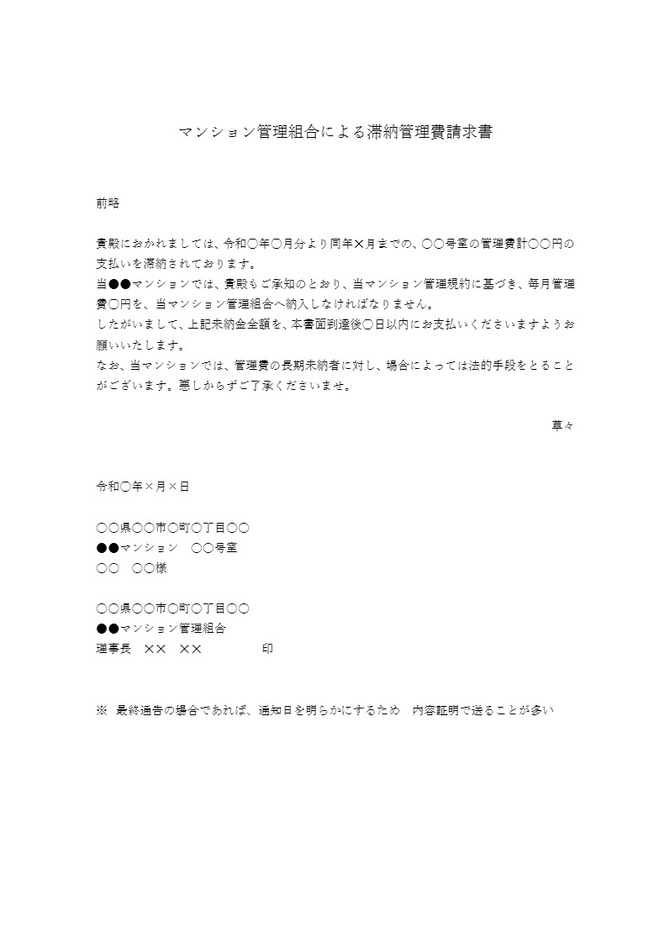

マンション管理組合による滞納管理費請求書のひな形

以下のURLから、マンション管理組合による滞納管理費請求書のひな形を無料でダウンロードできます。弁護士が監修した、ワード形式のテンプレートです。ぜひご活用ください。

滞納管理費請求書に記載すべき内容

マンション管理組合による滞納管理費請求書は、必ず記載すべき内容があります。

ここでは、作成方法について具体的にみていきましょう。

未払いの期間と金額を明記する

まず、滞納している内容を明確にするため、滞納している期間と金額を明記します。

例文は、次のとおりです。

「当マンション管理組合は貴殿に対し、以下のとおり未払管理費の支払いを請求いたします。

ご承知のとおり、当マンションでは管理規約により、毎月末日までに管理費〇〇円、修繕積立金〇〇円の計〇〇円を管理組合に納入しなければならないこととなっております。

しかしながら、貴殿におかれましては、令和〇年〇月分より同年〇月までの管理費と修繕管理費の合計金〇〇円の支払いを怠っております。」

支払い期限を設定する

文面には、支払い期日を必ず記載しましょう。

上記の文章に続いて、次のように記載します。

支払いを振込にする場合は、振込口座の記載も忘れないようにしてください。

また、期限内に支払いがない場合、法的措置に出る場合があることも書き添えておきましょう。

請求先と請求元の情報を記載する

文章のあとに、通知の日付と請求する相手の住所・氏名、管理組合の住所・マンション管理組合名を記載してください。

(記載例)

令和〇年〇月〇日

東京都〇〇区〇〇町1丁目

△△マンション 〇〇号室

〇〇〇〇様

東京都〇〇区〇〇町1丁目

△△マンション管理組合

理事長 〇〇〇〇 印

滞納管理費請求書は内容証明郵便で出すことで、相手方に重要な請求であることが伝わります。緊急性を伝えるためには、速達で出すのもよいでしょう。

滞納管理費請求書を作成する際の注意点

滞納管理費請求書を作成する際は、いくつか注意したい点があります。遅延損害金を請求する場合はその旨を記載すること、滞納が発生した場合には、早めに作成して通知することが大切です。

注意点について、詳しくみていきましょう。

遅延損害金を請求する場合

管理費を滞納した場合、滞納した管理費のほかに遅延損害金の請求もできます。遅延損害金を請求する場合には、滞納管理費請求書に、請求する遅延損害金の金額も記載しましょう。

遅延損害金の利息は、管理規約に定めがあればその規定に従い、定めがない場合は民法の規定により年3%の請求が可能です。

年3%の法定利率は3年ごとに見直され、約定利率を定めなかったときは利息が生じた最初の時点における法定利率が滞納管理費の利息となります。

なお、マンションの区分所有者がマンションを売却した場合、マンション管理組合は区分所有者の「特定承継人」である買主にも滞納管理費の請求が可能です。また、特定承継人には遅延損害金も請求できるとした判例があります。

参照元:e-GOV法令検索 民法

滞納が発生した場合は早期に対応すること

管理費の滞納は、滞納の期間が長くなるほど支払いが困難になるため、滞納が発生したら早めに滞納管理費請求書を作成、通知することが大切です。滞納金額が少ないうちであれば支払えるものも、まとまった金額になると支払えなくなるかもしれません。滞納してもすぐに催促されないといった状況が続くと、またすぐに滞納が発生するという事態にもなりやすいでしょう。

滞納が発生した場合は、早期に督促を行うことをルール化することが必要です。「2ヶ月滞納したら滞納管理費請求書を発送する」など具体的な数字を決め、管理規約に定めておくとよいでしょう。

遅延損害金が発生することを規約に定めることも、滞納の抑止につながります。実際に、滞納抑止の見地から、14%という高い利率の遅延損害金を課している規約も少なくありません。ただし、遅延損害金の上限は消費者契約法で14.6%とされており、これを超える場合は無効となります。

参照元:e-GOV法令検索 消費者契約法

滞納した管理費は時効消滅することもある

管理費の滞納を放置していると、時効消滅してしまいます。時効期間は「権利を行使することができることを知ったときから5年」もしくは「権利を行使できるときから10年」で、マンションの管理費は、本来の支払時期から5年で時効消滅すると考えてよいでしょう。

滞納管理費請求書の発送は時効の完成を猶予する「催告」にあたり、通知の時点から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。さらに時効の完成を猶予したい場合は、猶予されている間に裁判上の請求などを行うことが必要です。

5年も放置することはあまりないことですが、時効の心配がないからといって、滞納をしばらく放置するのは避けましょう。管理費や修繕積立金が滞納されている状態は、できるだけなくすことが大切です。

管理費や修繕積立金を集められない状態は、定期的な清掃や大規模修繕を行う資金が不足し、計画が予定通りに進まない可能性があります。修繕計画を実施できない場合、他の区分所有者に迷惑をかけることにもなるでしょう。

早期に対応することをルール化するとともに、滞納管理費請求書のテンプレートを準備して、いつでも請求できるような体制にしておくようにしてください。

参照元:e-GOV法令検索 民法

滞納管理費請求書を正確に作成しよう

管理費の滞納があったら、マンション管理組合は早めの対応が必要です。口頭で催促するか、滞納管理費請求書を作成して支払いを求めましょう。滞納管理費請求書は滞納の期間や金額を明記し、支払い期限の設定を忘れないようにしてください。通知の証拠を残すためには、内容証明郵便で出すことも大切です。

遅延損害金を請求する場合は、規約の定めや民法の規定(e-GOV法令検索参照)も確認し、正しく記載してください。

無料ダウンロードできるテンプレートを使い、適切な滞納管理費請求書を作成しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

株式譲渡には取締役会の承認が必要?手続きの流れから議事録の注意点まで徹底解説

会社の株式を譲渡する際、特に非公開会社においては「取締役会」による承認が重要な法的手続きとなることがあります。この手続きは、会社にとって望ましくない人物が株主になるのを防ぐために不可欠です。 本記事では、株式譲渡における取締役会の役割、承認…

詳しくみる契約書の別紙とは?どういう場面で使用する?

契約書を作成する際、「別紙」も一緒に作成することがあります。契約書作成の実務にあまり携わらない方は、「なぜ別紙は作成されるのか」「そもそも別紙とは何か」といった疑問を持つかもしれません。 この記事では契約書の別紙ついて解説し、使用される場面…

詳しくみるEPC契約書とは?ひな形をもとに書き方や民法改正に伴う変更点を解説

建物や工場、発電所などを建設する際には、工事請負契約ではなくEPC契約というものを結ぶ場合があります。この記事ではEPC契約の意味や契約書の書き方についてご紹介します。すぐに使えるテンプレートもダウンロードできますので、ぜひご活用ください。…

詳しくみる賃貸人からの解約予告通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

賃貸人からの解約予告通知書とは、賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して、契約終了の意思を通知する書類です。賃貸借契約では、期間が設定されていないというケースもあります。 本記事では、期間の定めのない賃貸借契約における賃貸人からの解約申入に…

詳しくみる重要事項説明書の記載事項とは?確認用チェックリストと保管方法を解説

重要事項説明書とは、一般的に宅建業者が介在する不動産取引において作成される、契約上の重要事項が取りまとめられた文書のことです。土地の売買など重大な契約においてより的確な判断ができるように交付されるものですが、それでも見方に戸惑うこともあるで…

詳しくみるマンション標準管理委託契約書とは?ひな形をもとに内容や注意点を徹底解説

マンションの管理を適正に行うためには、管理組合と管理業者との間で明確な契約が必要です。特に、マンション標準管理委託契約書は、管理業務の内容や範囲、費用、契約期間などを明確にするための重要な書類です。 本記事では、マンション標準管理委託契約書…

詳しくみる