- 更新日 : 2024年8月30日

技術提携契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

技術提携契約書とは、契約する会社同士の技術などについて、提供・研究開発することを定める契約書です。企業がもつ技術や生産ノウハウを他社に提供したり、共同開発を行ったりする際に締結されます。

本記事では、企業の法務担当者に向けて、技術提携契約書の概要や締結されるケース、記載すべき項目、書き方のポイントを紹介します。

目次

技術提携契約とは

技術提携契約とは、企業間でそれぞれが保有する技術を提供し、その技術を用いて製品の製造や新技術の開発を行うための契約です。技術提携契約を結ぶと、1からノウハウを作り上げなくても、開発期間の短縮や開発費用の削減が期待できます。

そして技術提携契約書は、双方の技術について、提供することを合意する契約です。契約書を取り交わすと、提携の目的や関わる技術の範囲が明確になります。

さらに、知的財産権の保護や秘密の保持も確実に行えます。双方がスムーズに契約を進めるためにも、技術提携契約の締結が必要です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

技術提携契約を結ぶケース

技術提携契約を結ぶケースは、以下の2点の契約内容を盛り込みたいようなケースです。

- ライセンス契約

- 共同研究開発契約

ライセンス契約は、企業がもつ技術や特許、製造ノウハウを他社に提供する手法です。例を挙げると、ライセンスを与えられた企業は、特許技術などを利用して新製品を開発したり、既存製品を改良したりできます。

また、共同研究開発契約は、複数の企業や研究所がそれぞれの技術や知識を出し合い、共同で研究や開発を進める手法です。これにより、一つの企業では困難な新技術の開発や高度な研究を共同で進められます。

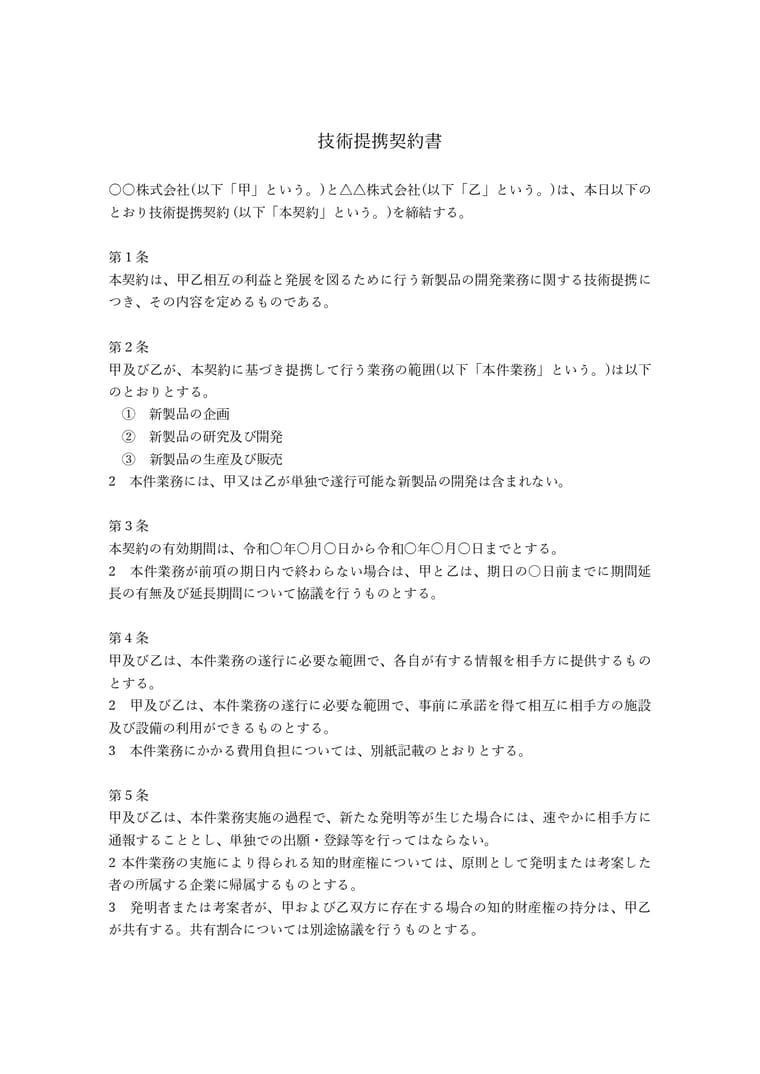

技術提携契約書のひな形

技術提携契約書の作成に関しては、契約内容に関わらず共通する項目が多い傾向にあります。そのため、契約書の項目や内容がわかるテンプレートの利用をおすすめします。

下記のページでは、テンプレートを無料でダウンロードできるため、技術提携契約書を作成予定の法務担当者の方はぜひ活用してください。

技術提携契約書に記載すべき内容

技術提携契約書では、技術提携の目的や業務範囲を記載して、責任の範囲や協力する範囲を明確にします。また、知的財産権が守られるように、技術など成果やノウハウが開発元に帰属される旨を明記する点も重要です。そのほかにも、製造物責任や秘密保持契約、規定外事項なども忘れずに明記しましょう。

本項では、技術提携契約書に記載するべき項目を解説します。

技術提携の目的

技術提携契約書の作成においては、技術提携の目的を明確に記載してください。これにより、提携する企業同士の責任範囲や提携範囲を具体的に定められます。

技術の提供が主な目的となる場合は多いですが、相手方の技術に対する金銭的な対価をもとに契約を結ぶケースもあります。

技術の提供の際にも、金銭的な対価を提供するときも、双方にとって利益があるように契約書に記載しましょう。

業務範囲

技術提携契約書を作成するうえで、業務の協力範囲を明確に指定することは重要です。

これにより、協力する業務の範囲が広がりすぎないように制限を設けられます。協力する業務範囲を明確にしなければ、業務範囲外の業務を強いられたり、業務範囲外の技術が盗まれるリスクが高まるため、注意が必要です。

したがって、どの業務までが協力関係に含まれるのかを明確に示してください。

設備の利用条件

技術提携契約書には、設備の利用条件も明記する必要があります。新製品の開発などで両社が協力する際、相手の工場や設備利用が前提となるためです。

もし相手の設備を使用できない場合、自社で新たに設備を導入しなければならず、非効率になるでしょう。

したがって、秘密事項が漏れる可能性のある施設は使用できないようにすること、かつどの設備を使用して業務を行うのかを契約書に記載してください。

知的財産権

技術提携契約書では、知的財産権の取扱いについても細かく定める必要があります。技術提携関係にある最中でも、各企業が独自に創作した知的財産権は、開発元の企業に帰属するよう規定します。

一方、両社の協力により生まれた知的財産権の場合、知的財産権は共有とすることを定めましょう。また、特許権などの産業財産権を出願する際には共同出願とすることを定めてください。

そのほか、両社で開発した技術を第三者に利用させる場合は、両社の協議を経て行います。これにより、知的財産を適切に管理できるでしょう。

競合製品の取扱禁止

技術提携契約書には、開発された技術や製品に対して、競合する製品の取扱いを規制する旨を明記しましょう。契約する企業同士の利益バランスが崩れる場合があるためです。

例えば、A社とB社が技術提携契約を結び、両社が協力してX製品を開発したケースを想定します。A社がX製品と同一または類似の製品であるY製品を作った場合、A社はX製品の利益とY製品の利益の全部を得られます。一方、B社はX製品の利益しか得られません。Y製品の販売により、X製品の利益が減少する可能性もあります。

それにより、A社が多くの利益を得る結果となり、双方の利益バランスが崩れます。したがって、技術提携によって開発された製品に関しては、競合製品の取扱いを禁止する必要があります。

製造物責任

技術提携契約書には、製品トラブルに備えて製造物責任の項目を設けてください。共同で開発した商品に問題が発生し、第三者に不利益を与えた場合には、両社が協力してアフターケアを行います。

具体的には、問題解決に必要な費用や対応策を両社で分担し、迅速に対応します。こうした取り決めにより、顧客への信頼を維持し、企業の信頼を保てるでしょう。

秘密保持義務

技術提携契約書には、契約に基づき開示・共有された秘密情報を第三者に漏洩しないように、秘密保持義務を明記してください。技術提携契約を結ぶ際には、両社の根幹となる技術を共有することになるため秘密保持の項目が重要です。

それだけでなく技術提携契約の終了後も、秘密保持の義務が一定期間続くように契約書への記載が求められます。契約期間終了後も情報の秘密性が担保されるでしょう。

このように秘密保持義務を契約書に定めると、企業間の信頼関係を構築し、技術の安全な共有が可能になります。

規定外事項

技術提携契約書には、契約内容に書かれていない事項が発生した場合や解釈の相違が生じた場合の解決方法を明記する必要があります。

例外的な事態は必ず発生するため、あらかじめ対処法を定めておきましょう。これによりトラブルの深刻化を防げる可能性が高くなります。

具体的には、双方の協議による解決を推奨する内容を盛り込むと良いでしょう。契約書に詳細な解決方法を記載してください。

専属的合意管轄

技術提携契約書において、裁判が避けられない事態に至った場合、どの裁判所で裁判を行うかを定める必要があります。当事者の合意により裁判管轄を定めることを合意管轄と呼びます。特に、民事訴訟法で定められた管轄も認める付加的合意管轄ではなく、当事者で定めた管轄のみであることを専属的合意管轄といいます。

例えば、東京と沖縄など、地理的に離れた企業同士が契約を結ぶ場合、移動の負担が大きくなります。そのため、どの裁判所で裁判を行うかをあらかじめ決めておくことが重要です。記載すると、裁判の際の混乱を避け、効率的な問題解決が可能になります。

また、海外の企業との契約の場合、紛争解決条項を定めることが一般的です。例えば、紛争が生じた場合には仲裁や調停を利用する旨を定めます。

有効期間

技術提携契約書には、有効期間についても明記しましょう。技術提携契約は継続的に契約するケースが一般的ですが、一定の期間ごとに更新する意向を示す必要があります。

契約期間を自動更新とすることも可能です。例えば、契約の有効期間を1年間とし、期間終了前に双方から契約を更新しない意向が示されない場合、契約は同一の条件で1年間自動的に更新されると規定します。

企業の状況に何かしらの変化が生じた場合には、一定の予告期間を設けたうえで、契約終了の通知を行いましょう。

技術提携契約書の作成ポイント

技術提携契約書を作成する際には、以下2点が重要です。

- 費用負担額を具体的に定める

- 業務提携の成果の配分を明確化する

技術提携契約においては、技術提携時の費用負担額を明確に定める必要があります。例えば、技術提携する際の人件費、施設の賃料や材料費など、提携企業間での負担を事前に決めておきましょう。

なお、金銭的な負担を一切せず、知識やノウハウのような無形の情報を提供する方法もありますが、形がないものにも価値があります。目に見えない情報だからこそ、漏洩を防ぐために秘密保持について契約書で詳細に定めることが必要です。

また、業務提携における成果の配分についても、金銭、権利に関わらず、配分を事前に決めておきましょう。

事前に相談し、契約書に明記しないとトラブルの原因になります。予想外の成功によって思わぬ利益が得られる場合もありますが、提携相手も欲が出ることがあります。事前にしっかりと成果の配分について話し合い、契約書に明記しましょう。

技術提携契約書の書き方を理解して、手続きをスムーズに進めよう

技術提携契約書とは、契約する双方の技術を提供して技術提携することを定める契約書を指します。契約した企業のノウハウを利用でき、開発負担を減らせる点がメリットです。

契約書の項目には、技術提携契約の目的や業務範囲、知的財産権の帰属などの内容を明記しておきましょう。

技術提携契約書の書き方を理解して、契約手続きを円滑に進めてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

決算取締役会とは?開催時期から決議事項、成功させるためのポイントまで徹底解説

決算取締役会は、企業の1年間の経営成績と財政状態をまとめた計算書類を承認し、株主総会に提出するための重要な会議です。 この記事では、決算取締役会の基本的な定義や目的、決算発表との違…

詳しくみる内容証明郵便とは?効力や書き方・出し方、受け取り拒否された場合の対応を解説

内容証明郵便として文書を送付することで、裁判で適切な対応をしていることを証明でき、受取人へのプレッシャーをかけることも可能となります。書き方や出し方、料金など、一般郵便と大きく違う…

詳しくみる商標権侵害に基づく警告書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

商標権侵害に基づく警告書とは、自社の商標権を侵害する者に対して、侵害行為の停止を求める警告書です。侵害行為の内容を正確に示したうえで、速やかな停止を求める旨を記載しましょう。本記事…

詳しくみる抵当権付土地売買契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

抵当権付土地売買契約書とは、その名の通り抵当権がついたままの土地を売買する際に作成する契約書です。 この記事では抵当権付土地売買契約の意味や締結するケース、抵当権付不動産の売却方法…

詳しくみる賃貸人からの解約予告通知書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

賃貸人からの解約予告通知書とは、賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して、契約終了の意思を通知する書類です。賃貸借契約では、期間が設定されていないというケースもあります。 本記事で…

詳しくみる契約審査とは?法務担当が知っておきたい手順や確認方法を解説

契約審査とは、契約の締結前に契約書内容などを審査することです。契約の締結にはリスクが潜んでおり、契約審査に不備があれば、後々トラブルとなり損失を被ることもあります。契約審査を通じて…

詳しくみる