- 更新日 : 2026年1月6日

連帯保証契約書とは?連帯保証人に関する民法改正やひな型の紹介

連帯保証契約書とは、債務者が債務を履行しない場合に備えて、債務者と連帯責任を負うことを記した契約書のことです。民法改正によって連帯保証人制度が変更になっており、その内容が気になっている方もいるでしょう。本記事では、連帯保証契約書の概要や民法改正の内容などを解説します。連帯保証契約書のひな形もご紹介しますので、ぜひご活用ください。

目次

連帯保証契約書とは?

連帯保証契約書とは、債務者が債務を履行しない場合に、保証人が連帯責任を負う形でその債務を履行をすることを約束する契約書のことです。債務者とは、具体的には、貸金業者からお金を借りた人などを指します。

連帯保証契約書は書面で締結する必要があり、口頭で連帯保証に関する合意を行っても、法的効力は生じない点に注意しましょう。

連帯保証人が必要なケース

連帯保証人が必要なのは、例えば賃貸住宅物件を借りるときなどです。連帯保証人は、借主が家賃を滞納したり設備を破損したりした場合に、借主の代わりに家賃や修理費の支払いを求められます。ただし、一部のマンスリーマンションやURの賃貸物件などでは、連帯保証人は不要であることがほとんどです。

そのほか、住宅ローンやカーローンの借り入れの際にも、連帯保証人が必要とされる場合があります。住宅ローンでは、収入合算で借り入れる場合やペアローンを組む場合、親名義の土地に家を建てる場合などで連帯保証人が必要になることが多いです。

また、カーローンを借り入れる際に連帯保証人が必要とされるのは、借り入れるのが未成年や収入が安定していないなど支払い能力に不安がある場合、収入が少ない場合などが挙げられます。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人の違いは、「債務に対する責任の重さ」であるといえるでしょう。債務とは、ある特定の人に対し特定の行為などを提供する義務のことです。例えば、お金を借りた人は債務者となり、借りたお金を返す債務を持つ人となります。

保証人は、主債務者の財産が差し押さえられても返済しきれないときに、主債務者に代わって返済する責任があります。 一方で、連帯保証人は自身がお金を借りているのとほとんど同じ立場であることが特徴です。たとえ主債務者が財産を持っていたとしても、債権者から返済を請求されたら反論できません。債務の全額を返済する責任を負います。

また、「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」「分別の利益(ぶんべつのりえき)」の3つを主張できるかという点も、両者の違いです。単なる保証人はこれらの権利をすべて持っている一方で、連帯保証人には、これらを主張する権利がありません。

「催告の抗弁権」は、保証人が債権者から債務の履行を請求された場合、まず債務者に対して返済を請求するように主張する権利のことです。「検索の抗弁権」は、債務者が弁済できる資産を所有している場合に、保証人が債権者に保証債務の履行を拒否できる権利のことを表します。そして「分別の利益」は、保証人が複数いる場合、保証人の人数で割った金額を返済すれば債務を果たしたことになる利益を指します。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

民法改正による連帯保証人制度の変更点

民法改正に伴い、連帯保証人制度においては以下の4点が義務化されています。いずれも、連帯保証人を保護する観点からの変更であることを押さえましょう。

- 債務者は保証債務を果たす意思を書面(または電磁的記録)で明確に表示する

- 根保証契約(ねほしょう)の限度額を決めておく

- 債権者は連帯保証人からの「債務者の支払い状況への問い合わせ」に対応する

- 債務者が期限の利益を喪失したときは2ヶ月以内に連帯保証人に通知する

なお、根保証契約とは、将来発生する不特定の債務も含めて保証する契約のことです。契約時点では保証債務の額がわからないという意味で、よりリスクが高い契約といえるでしょう。

民法改正による連帯保証人制度の変更点についての詳細は、こちらをご一読ください。

連帯保証契約書の作成前に確認したい事項

連帯保証契約書の作成前に確認したい事項として挙げられるのは、以下の3点です。

- 連帯保証人が個人であるか

- メインの債務が事業債務か

- 根保証であるか

それぞれの事項について解説します。

連帯保証人が個人であるか

連帯保証人が個人であるかを確認しましょう。連帯保証人が個人の場合は、連帯保証人になるリスクを十分に理解しないまま引き受けてしまうことが多いという実態があります。そのため個人の場合は、後述の2点について、情報提供を受けたり限度額の決定をしたりする必要があります。

メインの債務が事業債務か

連帯保証契約書の作成前には、メインの債務が事業債務であるかどうかの確認も欠かせません。個人が事業債務の連帯保証人になる場合、債務者は次の情報を開示しなければなりません。

- 主債務者の財産および収支の状況

- 主債務者のメインの債務以外に負担している債務の有無とその履行状況

- 主債務の担保として他に提供し、または提供しようするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報

また、事業のための債務である場合、公証役場で公証人による連帯保証に関する意思確認を行い、その証である公正証書を作成してもらう必要も生じます。

根保証であるか

根保証であるかどうかの確認も必要です。連帯保証契約を結ぶのが、将来発生する不特定の債務を保証する根保証である場合、負担する上限額を決めなければならないためです。

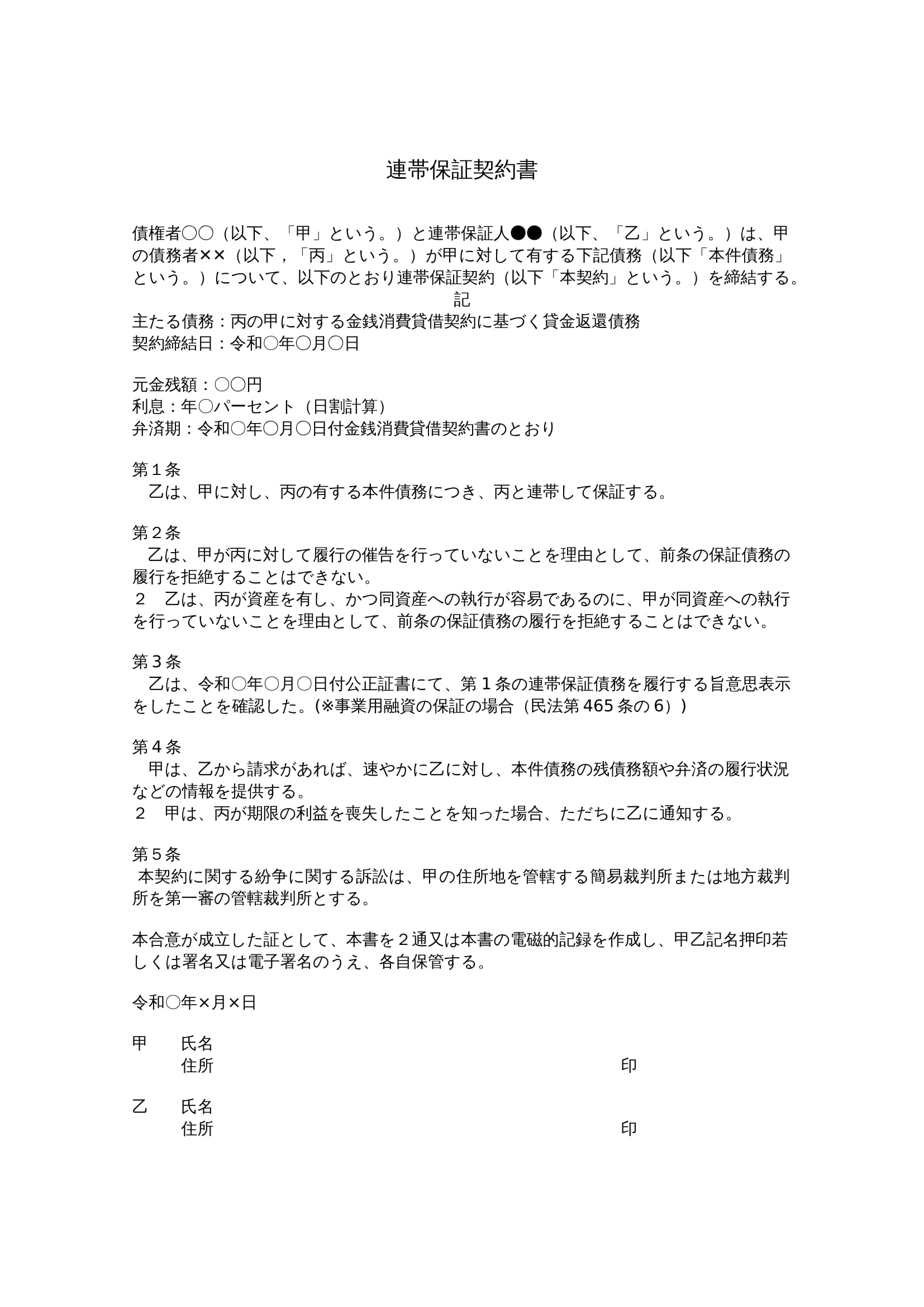

連帯保証契約書のひな型・テンプレート(ワード)

連帯保証契約書の締結を検討中で、どのような書式にするべきかお悩みの方もいるのではないでしょうか。そのような方に向けて、連結保証契約書のひな形・テンプレートをご用意しました。こちらのリンクから無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

連帯保証契約書の基本事項、作成のポイント

連帯保証契約書に盛り込むべき基本事項は、以下のとおりです。

- 元金残高

- 利息

- 弁済期

また民法改正に伴って、根保証の場合には、連帯保証人が負担する債務の上限額を明記しなければなりません。

連帯保証契約に関する注意点

連帯保証契約に関する注意点は、主に以下の3つです。

- 必ず書面で締結する

- 連帯保証契約書の捺印は実印で行う

- 賃貸借契約においては契約更新後の取り扱いも記載する

1つずつ確認しましょう。

必ず書面で締結する

連帯保証契約書は、必ず書面で締結しましょう。連帯保証人になることについて了承を得たとしても、それが口頭のみの約束の場合は契約は成立しません。必ず書面で残す必要があります。

連帯保証契約書の捺印は実印で行う

連帯保証契約書の捺印は、実印で行うべきです。捺印が認め印の場合は、直ちに無効となるわではありませんが、効力が弱くなります。また、印鑑証明書もセットで提出されていない場合は、実印であっても証明できないリスクがあることに注意しましょう。

賃貸借契約においては契約更新後の取扱いも記載する

賃貸借契約においては、連帯保証に関しても一定の期間が定められています。そのため、契約更新後も連帯保証の契約をする場合は、「賃貸借契約が更新された場合、継続して連帯保証人になる」ことを承諾するという内容を記載するのが一般的です。

連帯保証契約書の作成のポイントや制度改正の概要を知ろう

連帯保証契約書とは、債務者が債務を履行しない、つまり借りたお金を返さないような場合に、債務者との連帯責任を負う形で債務を履行することを約束する契約書のことです。連帯保証契約書を作成する際は、必ず書面で作成し、捺印は実印で行うべきです。

連帯保証人の規定は、民法改正によって大きく変更されました。個人が事業用の融資の保証人になるときは公正証書を作成し、保証債務を履行する意思を明確にすることや、根保証契約の場合は限度額を定めることなどが主な変更点です。連帯保証契約書の作成のポイントや、連帯保証人の制度改正の概要を正しく理解しておきましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

使用承諾書とは?効力や書き方・例文をひな形つきで解説

使用承諾書は、物や設備、建物などの使用を認める・認めてもらう際に作成する文書です。当記事では、その使用承諾書がビジネスにおいてどういった役割を担うのか、そして基本的な書き方について…

詳しくみる研究への参加同意書とは?ひな形、例文をもとに解説

研究への参加同意書とは、研究に参加することやその条件について、参加者が同意を表明する書面です。研究を実施する企業は、参加者とのトラブルを防ぐために、きちんとした内容の同意書のひな形…

詳しくみるノウハウ等秘密保持契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

ノウハウ等秘密保持契約書とは、保護すべきノウハウや技術に関する情報などを共有する際に、情報の秘密性を保つための契約書のことです。情報の秘密性を保つための契約書のことです。秘密情報を…

詳しくみるマンション標準管理委託契約書とは?ひな形をもとに内容や注意点を徹底解説

マンションの管理を適正に行うためには、管理組合と管理業者との間で明確な契約が必要です。特に、マンション標準管理委託契約書は、管理業務の内容や範囲、費用、契約期間などを明確にするため…

詳しくみる契約の変更に関する条項とは?契約書の変更方法や覚書の書き方を解説

契約の変更に関する条項とは、契約締結後に契約を変更する必要が生じた際などに適用される条件や手続きを規定する条項のことです。あらかじめ条項を定めておくことで、契約後に変更を加えるとき…

詳しくみるトリミング利用規約同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

トリミング利用規約同意書とは、ペットの飼い主がトリミングサロンを利用する際、注意事項や利用できない場合、サロン側の免責事項等の利用規約を記載して同意を求める書類です。トリミングを行…

詳しくみる