- 更新日 : 2025年12月3日

リフォーム工事請負契約書とは?雛形付きで記載項目や注意点など紹介

リフォーム工事請負契約書は、オフィスの移転や店舗の内装工事を行う際に、施工業者と取り交わす重要な契約書類です。しかし、内容の確認が不十分なまま形式的に締結してしまうと、予期せぬ追加費用や工期の遅延など、事業計画に影響を及ぼすトラブルの火種となり得ます。

本記事では、リフォーム工事請負契約書の作成・確認で押さえるべき必須の記載事項や注意点を網羅的に解説するとともに、実務でそのまま使えるテンプレート(雛形)もご用意しました。

目次

リフォーム工事請負契約書とは?

リフォーム工事請負契約書とは、リフォーム工事の内容、請負代金の額、工期などを具体的に明記し、発注者(施主)と受注者(事業者)双方の権利と義務を法的に定めた文書です。

口約束による「言った・言わない」のトラブルは、事業の信頼を揺るがしかねません。特にリフォーム工事では、工事の範囲や仕様について認識の齟齬が生じやすいため、この契約書が双方の合意内容を明確にし、円滑なプロジェクト進行とリスク管理の基盤となります。

リフォーム工事請負契約書がなぜ重要なのか

リフォーム工事請負契約書が事業者にとって重要な理由は「トラブルの予防」と「自社の保護」という2つの側面にあります。

- トラブルの予防:工事内容、金額、工期などを事前に文書で明確に合意することで、「追加費用を払ってもらえない」「聞いていた仕様と違うとクレームを受けた」といった典型的なトラブルを未然に防ぎます。

- 自社の保護:万が一、紛争や裁判に発展した場合、契約書はどのような合意がなされていたかを示す客観的な証拠となり、自社の正当性を主張するための強力な武器となります。

建設業法との関連性について

建設業法では、建設工事の請負契約を締結する際に、当事者双方が契約書を作成し、署名または記名押印をして相互に交付することが義務付けられています(建設業法第19条)。

事業者として、この法律に則った適切な契約書を作成・交付することは、法令遵守の観点から必須であると同時に、顧客からの信頼を得るための第一歩です。

請負契約と準委任契約の違い

リフォーム工事は「請負契約」に該当します。これは、受注者が「仕事の完成」を約束し、その仕事の結果に対して報酬が支払われる契約形態です。事業者としては、契約内容通りの成果物を完成させる責任を負うことになります。

| 契約形態 | 目的/報酬の対象 | 代表例 |

|---|---|---|

| 請負契約 | 仕事の完成/完成した仕事(成果物) | リフォーム工事、システム開発(ウォーターフォール型など) |

| 準委任契約 | 事務処理の遂行/業務の遂行自体 | コンサルティング、顧問弁護士、システム開発(アジャイル型など) |

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選

法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。

法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

リフォーム工事請負契約書に記載すべき必須事項とは?

リフォーム工事請負契約書には、建設業法第19条に列挙されている項目と、トラブルを未然に防ぐための個別条項を記載します。

法律で定められた項目の記載は建設事業者としての義務です。ただし、条文には定めがある場合のみ記載すればよい項目と、必ず記載しなければならない項目も含まれるため、工事内容に応じて適切に記載事項を反映させる必要があります。

その上で、追加工事のルールといった個別条項を具体的に定めておくことが、顧客との認識の齟齬をなくし、自社を紛争リスクから守る上で極めて重要です。

法律で定められた必須記載事項(建設業法第19条)

事業者として、建設業法第19条で定められた以下の項目を契約書に盛り込む必要があります。ただし、定めがある場合のみ記載すればよい項目や、現時点で該当する内容が定められていない項目も含まれるため、実務上は工事内容に応じて記載事項が変動します。テンプレート利用の際も、適用される項目が網羅されているか必ず確認してください。

ステップ1. 基本事項の定義

- 1. 工事内容(どのようなリフォームをどこで行うのかを具体的に記載)

- 2. 請負代金の額(税込み総額を明確に記載)

- 3. 工事着手の時期及び工事完成の時期(工期を明確に設定)

- 4. 工事を施工しない日又は時間帯の定め(定めるときのみ記載)

ステップ2. 支払い・変更に関する規定

- 5. 請負代金の全部または一部の前金払または出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法(キャッシュフロー管理上も重要な、支払いのタイミングと金額を定める)

- 6. 当事者の一方から設計変更または工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

- 7. 天災その他不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

- 8. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更

ステップ3. 責任と義務に関する規定

- 9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

- 10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

- 11. 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

- 12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

- 13. 工事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任(契約不適合責任)または当該責任の履行に関して保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

- 14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

- 15. 契約に関する紛争の解決方法

- 16. その他国土交通省令で定める事項(注:現時点では、本号に該当する具体的な省令の定めはありません)

【補足】新築住宅の資力確保措置について

建設業法の記載事項とは別に、新築住宅の工事を請け負う事業者には「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられています。リフォーム工事は原則としてこの義務の対象外です。

トラブル防止のために追加で記載しておきたい重要項目

法定記載事項に加え、以下の項目も明確に定めておくことで、より実践的なリスク管理が可能になります。

1. 契約不適合責任の範囲と期間

2020年の民法改正で定められた「契約不適合責任」について、事業者が責任を負う具体的な範囲と期間を定めます。特に、原因の切り分けが難しい設備機器(例:メーカー保証期間に準ずる)や内装仕上げ(例:引渡し後1年)など、部位ごとに期間を明記することが後の紛争防止に有効です。

2. 追加・変更工事のルール

工事の途中で顧客から仕様変更や追加工事の要望があった際の、合意形成のプロセスを定めます。「変更内容は書面で確認する」「追加費用の見積もりを事前に提示し、承諾を得る」といったルールを明記することで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎます。

3. 個人情報の取扱い

特に住宅リフォームにおいて、顧客やその家族の個人情報を扱う際のルールを定めます。知り得た情報を工事の目的以外に利用しないことなどを明記し、顧客のプライバシーへの配慮を示すことで、信頼関係の構築につながります。

4. 下請負に関する取り決め

工事の一部を他の専門業者へ下請けに出す可能性がある場合、その旨を記載します。建設業法では、受注した工事をそのまま他の業者に丸投げする「一括下請負」は原則として禁止されています。民間工事において、最初の発注者(顧客)から事前に書面による承諾を得た場合にのみ、例外的に認められます(ただし公共工事や住宅の新築工事など、例外が認められないケースもあります)。

また、承諾があった場合でも、元請としての施工管理責任や、主任技術者・監理技術者の配置義務が免除されるわけではないため、注意が必要です。その手続きについても定めておくと、後のトラブルを避けられます。

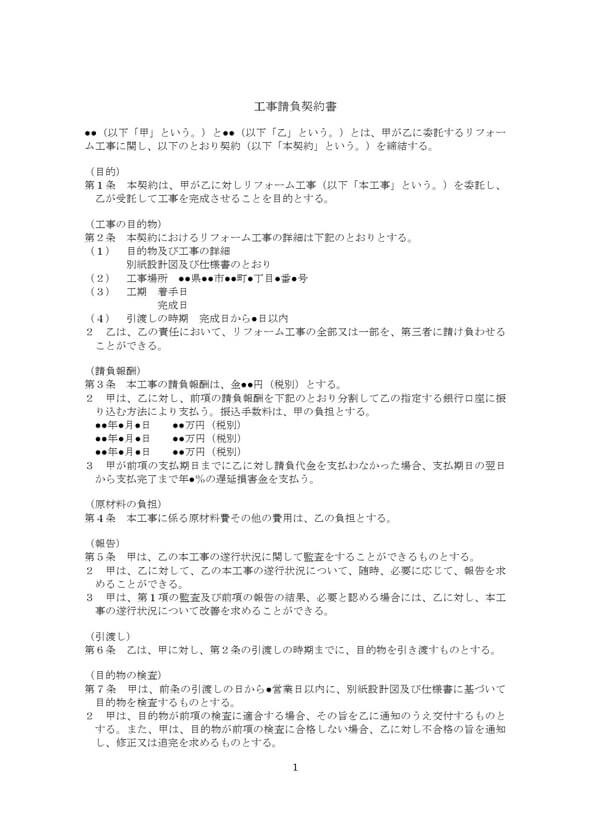

リフォーム工事請負契約書のテンプレート(雛形)

今回は、すぐに実務でご活用いただけるリフォーム工事請負契約書のテンプレートをご用意しました。まずはこのテンプレートを参考に、自社で活用する契約書の全体像を掴んでみましょう。

以降の章では、契約書に記載すべき具体的な項目について詳しく解説します。このテンプレートをお手元にご覧になりながら読み進めていただくと、各条項の役割や注意点について、より理解が深まります。

リフォーム工事請負契約書のテンプレートは、こちらからダウンロードできます。

リフォーム工事請負契約書を作成するうえで注意すべき点

契約書を作成する際には、以下の点を特に意識し、誰が読んでも誤解の生じない、明確な記述を心がける必要があります。顧客との認識の齟齬は、クレームや紛争の最大の原因です。

見積書や設計図書との整合性を確保する

契約書に添付する見積書や設計図書と、契約書本文の工事内容や金額、仕様が完全に一致しているか、細心の注意を払って確認します。齟齬がある場合、契約書の正当性が揺らぎ、トラブルの原因となります。

工事の範囲と仕様を明確に定義し、記載する

後々の「言った・言わない」トラブルを防ぐため、工事範囲は「一式」のような曖昧な表現を避け、作業内容をできる限り具体的に記述しましょう。例えば「キッチン交換工事」であれば、解体撤去、設置、配管工事、電気工事の範囲などを明記することで、顧客の過剰な期待や誤解を防ぎ、追加工事との線引きを明確にできます。

追加工事の取り扱いについて事前にルールを定めておく

リフォームでは、解体後に問題が発覚するなど、追加工事はつきものです。その際の連絡方法、見積もりの再提示、顧客からの承認手続き(書面の取り交わし等)、支払い方法などを契約段階で明確にルール化しておくことで、スムーズな合意形成が可能になります。

公平な支払い条件を設定する

着手金、中間金、最終金のバランスを考慮し、顧客が不安を感じない、公平な支払いスケジュールを提示することが信頼につながります。極端に着手金に偏った請求は、顧客に不信感を与える可能性があるため注意が必要です。

保証内容とアフターサービスを明記する

法律で定められた契約不適合責任とは別に、独自の保証や定期点検などのアフターサービスを提供する場合、その具体的な内容と期間を契約書に明記しましょう。そうすることで他社との差別化を図り、顧客満足度を高めることができます。

契約全体の公平性を確保する

テンプレート(雛形)は便利ですが、あくまで一般的な内容です。実際の工事内容に合わせてカスタマイズし、自社と顧客のどちらか一方に著しく不利な条件がないか、契約書全体の公平性を確認する視点が重要です。誠実な契約内容は、顧客からの信頼獲得に直結します。

一括下請負(丸投げ)の禁止を理解する

建設業法では、受注した工事をそのまま他の業者に丸投げする「一括下請負」は原則として禁止されています。ただし、あらかじめ発注者(顧客)から書面による承諾を得た場合は例外となります。専門外の工事を含む案件などで下請業者に委託する際は、このルールを遵守し、必要に応じて顧客の承諾を得る手続きを契約内容に含めておきましょう。

個人情報の取扱いについて規定する

特に個人の住宅リフォームでは、顧客の氏名、住所、家族構成といったプライベートな情報を扱います。知り得た個人情報を工事の施工目的以外に利用しないこと、また下請業者にもその遵守を徹底させることなどを契約書に明記しておくことで、顧客に安心感を与え、個人情報に関するトラブルを未然に防ぎます。

リフォーム工事請負契約書に関するよくある質問

Q. 契約書に印紙は必要ですか?

A. はい、契約金額に応じて収入印紙の貼付が義務付けられています。

実務では、各当事者が原本を1通ずつ保有するため、それぞれに印紙を貼付する運用が広く見られます。法的には、納税義務者は契約書の作成者(共同作成なら双方が連帯)であり、費用負担の分け方は当事者間の合意で定められます。

もし印紙の貼付漏れがあった場合、税務調査などで指摘されると原則として本来の税額の3倍、自主的に申し出た場合は1.1倍の過怠税が課されるため注意が必要です。なお、電子契約で締結する場合、この印紙税は不要となります。

リフォーム工事請負契約書の印紙については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

Q. クーリング・オフは適用されますか?

A. はい、顧客の自宅への訪問販売など、特定の契約方法に該当する場合、クーリング・オフが適用されます。その場合、事業者は特定商取引法に基づき、顧客へ書面で注意事項を説明する義務があります。また、建設業法においても訪問販売による建設工事の請負契約について、特定商取引法のクーリング・オフの規定が準用されています。

クーリング・オフに関する説明は、赤枠の中に赤字で記載し、文字の大きさは8ポイント以上であることが法律で定められています。このルールに沿っていない書面を交付した場合、告知義務違反となります。その場合、クーリング・オフの期間が進行しない(顧客はいつでも契約を解除・撤回できる状態が続く)といった効果が生じ、事業者側にとって大きなリスクとなりますので、厳密に遵守してください。

Q. 電子契約で締結することは可能ですか?

A. はい、可能です。電子契約を導入すれば、収入印紙が不要になるためコスト削減につながるほか、契約締結の迅速化、書類の管理工数の削減など、事業者にとって多くのメリットがあります。電子署名法に準拠した信頼性の高いサービスを選びましょう。

Q. 少額のリフォームでも契約書は必要ですか?

A. はい、金額の大小にかかわらず、必ず作成・交付してください。建設業法第19条により、工事請負契約は金額の多寡にかかわらず、書面で作成し、相互に交付することが義務付けられています(工事着工前)。適切な契約書を交わす姿勢は、事業者の信頼性を示すことにもつながります。

適切なリフォーム工事請負契約書で事業リスクを管理しよう

リフォーム工事請負契約書は、事業者(受注者)が顧客(発注者)に対して、工事の範囲や代金、工期を明確に示し、双方の合意を形成するために作成・交付する書類です。一般的に、事業者が建設業法に定められた事項を網羅した契約書を作成し、顧客へ提示して契約を締結します。

契約書には、工事内容や金額はもちろん、追加・変更工事が発生した場合のルールや、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の範囲などを具体的に定めておく必要があります。曖昧な表現は後のトラブルに直結するため、テンプレートを活用しつつも、個別の案件に合わせて内容を精査することが不可欠です。不安な点があれば、専門家への相談も視野に入れ、自社と顧客の双方を守る契約書を作成しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

抱き合わせ販売とは?独占禁止法と事例を解説

事業を行う上で、複数の商品を組み合わせる「セット販売」は一般的な販売戦略ですが、その一形態である「抱き合わせ販売」が独占禁止法に抵触し、排除措置命令や課徴金といった経営リスクを招く…

詳しくみる民法709条とは? 不法行為による損害賠償の要件や判例をわかりやすく解説

民法第709条は、不法行為にもとづく損害賠償請求権について規定している条文です。社会生活を送る上では誰しも他者に対して損害を出してしまう可能性があります。その場合に被害者が加害者に…

詳しくみる契約締結日とは?効力発生日との違いなど

契約書には、日付を記入する必要があります。この書き方が原因となって、問題になることもあります。企業活動を継続するにあたって、正しい知識を持って契約書作成実務に取り組まなければ、いつ…

詳しくみるグレーゾーン解消制度とは?メリット・デメリットや申請方法、事例など解説

新しい事業の適法性に不安はありませんか?「グレーゾーン解消制度」は、事業開始前にそのビジネスが規制の対象となるかを、国の担当大臣を通じて確認できる制度です。 本記事では、グレーゾー…

詳しくみる期限の利益とは?喪失通知書が届いた際の対応も紹介

契約締結にあたり「期限の利益」が与えられることで、債務者は余裕を持って債務の履行に取り組むことができます。しかし民法の規定により、あるいは当事者間の取り決めにより、期限の利益が喪失…

詳しくみるフリーランス新法で個人事業主は何を確認すべき?メリットや違反への対応を解説

フリーランス新法で個人事業主の権利が強化されます。2024年11月施行予定のこの法律は、フリーランスの労働環境を保護し、多様な働き方をサポートすることになるでしょう。 本記事では、…

詳しくみる