- 作成日 : 2025年3月24日

任意後見契約の即効型とは?ひな形を基に公正証書の書き方、例文を解説

任意後見契約の即効型は、軽度の認知症など判断能力に少し低下がある方が、契約締結と同時に開始させる任意後見のことをいいます。公正証書での作成が法律上義務付けられており、契約内容を理解できる程度の判断能力が残されていることが前提です。そのほか即効型の利用において知っておきたいこと、契約書の書き方や注意点などを本記事で解説します。

目次

任意後見契約の即効型とは?

任意後見契約の即効型は、軽度の認知症など本人の判断能力に少し低下が見られる状態で、法定後見制度ではなく任意後見制度による支援を選択し、契約締結と同時にその効力を発生させる契約形態のことです。

一般的な任意後見契約とは異なり、将来の判断能力低下に備えるのではなく、締結時点から効力が生じる点が特徴です。

任意後見と法定後見との違い

任意後見制度は、「本人があらかじめ信頼できる人を後見人に指定する」、そして「本人が支援内容を自分で決められる」という大きな特徴を持ち、支援内容をカスタマイズできる柔軟性があります。

一方、法定後見制度は、「すでに判断能力が低下した方のための制度」「家庭裁判所が後見人を選任する」という大きな特徴を持ち、後見・保佐・補助の3段階から判断能力の程度に応じて支援内容が決められます。

任意後見契約の3種類(将来型、移行型、即効型)

任意後見契約は、契約の効力が発生するタイミングによって、次の3つの類型に分類することができます。

| 任意後見契約の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 将来型 | 判断能力が十分にある段階で契約を結び、将来、判断能力が低下したときに効力を生じる。制度本来の趣旨に沿った最も一般的な形態。 |

| 移行型 | 財産管理等委任契約を締結し、財産の引き渡しと管理事務の委任を行う。その後判断能力が下がってからも任意後見人としての事務も継続してもらう形態。 |

| 即効型 | 軽度の認知症など判断能力がやや低下した段階で締結し、直ちに効力を発生させるもの。 |

任意後見人(即効型)になれる人

未成年者でなければ基本的に誰でも任意後見人になることは可能です。委任者である本人の家族や、親族以外の友人・知人などでも契約を交わせば任意後見人になれます。

ただし、以下の事由に該当する人物については法律上任意後見人としてふさわしくないとされています。

- 家庭裁判所から法定代理人・保佐人・補助人としての立場を解任された者

- 行方不明者

- 破産者

- 委任者本人に対し訴訟を提起した者またはその配偶者・直系血族

- 不正行為、著しい不行跡など任意後見人としての任務に適さない事由がある者

即効型においてはすぐに任務が始まるため、適している人物としては弁護士や司法書士などの専門家が挙げられます。また、本人の状況をよく理解している身近な方であって本人よりも若い人も候補に挙げられます。仮に、専門家でない場合には、時間的余裕・経済的余裕のある方が望ましいです。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

任意後見契約の即効型を利用するケースとは?

「軽度の認知症と診断されたが、任意後見契約の検討に必要な判断能力は残っている」という状況にあり、これからの財産管理等に不安があるからすぐにでも任意後見を始めたい、というニーズがあるのなら即効型の利用も視野に入れます。判断能力が落ち始めており、近い将来さらなる低下が予想される場合にも有効といえます。

任意後見契約(即効型)を利用できないケースはある?

契約時点で意思能力が著しく低下している場合、任意後見契約を締結することができません。厳密にはその契約内容を正しく理解しているかどうかが重要となりますが、すでに認知症が中程度以上に進行しているなど、客観的に見て判断能力に問題がある状況だと有効に成立させることは難しくなります。

この場合、任意後見ではなく法定後見制度の利用を検討しましょう。

任意後見契約(即効型)の利用には公正証書の作成が必要

任意後見契約は、即効型であるかどうかを問わず、法律に従い公正証書で締結しないといけません。

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

書面を作成するだけでは足りず、公証人が作成する公正証書として作成しないとその効力が生じません。そのため、任意後見契約を始めるために公証役場での手続きが必要です。

任意後見契約(即効型)の公正証書を作成する流れ

任意後見契約を締結するため公正証書を作成する場合、次の流れに沿って手続きを進めていきます。

- 内容の検討

本人と任意後見受任者(任意後見開始後、任意後見人となる人物のこと)で話し合って契約内容を定めていく。 - 契約書案の作成

決定した委任内容を契約書としての形にまとめていく。 - 公証役場での予約

公証役場に連絡して予約を取る。 - 公証人に公正証書を作成してもらう

本人と任意後見受任者が公証役場に出向き、公証人の立ち会いのもと、契約内容を確認。署名・捺印を行う。

長期的に続く重大な契約のため、契約内容を検討する際は専門家にも相談することをおすすめします。

任意後見契約(即効型)公正証書作成の必要書類

公正証書を公証役場で作成してもらうときは、委任者本人と任意後見受任者の本人確認書類等を準備しましょう。

- 住民票

- 印鑑登録証明書と実印

(またはマイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付身分証明書と印鑑)

本人については「戸籍謄本」または「戸籍抄本」。

法人の任意後見受任者については「法人代表者の印鑑登録証明書」と「代表者印」および「資格証明書」も必要です。

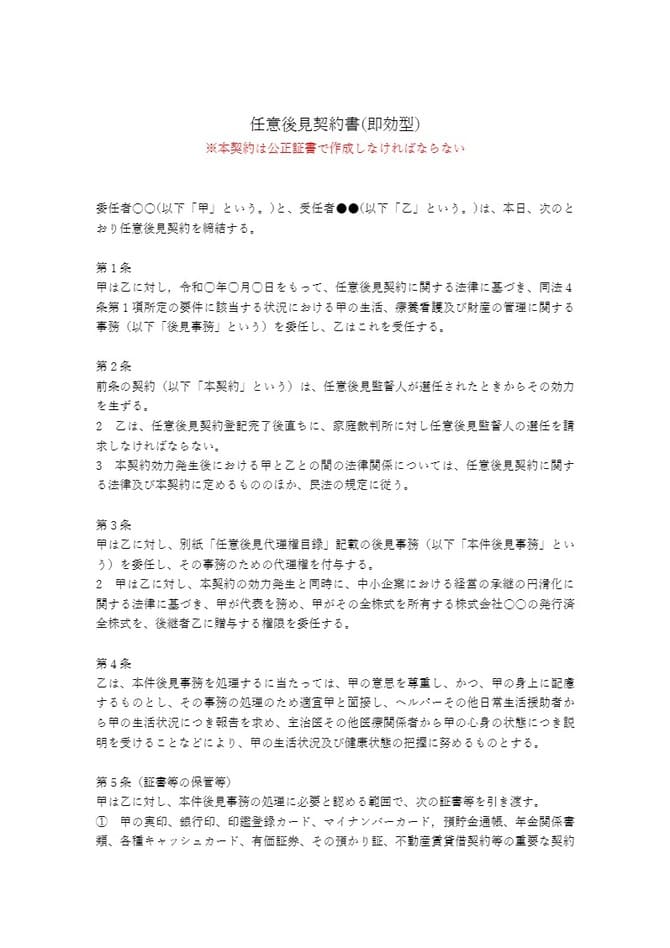

任意後見契約書(即効型)のひな形・テンプレート

任意後見契約書(即効型)をスムーズに作成するためには、ひな形(テンプレート)を利用するのが効果的です。契約書を1から作る必要がなくなり、契約手続きをスムーズに進められるでしょう。

ひな形は、そのまま使うのではなく、内容を確認して案件ごとにカスタマイズしましょう。内容を簡単に変更できる、ワード形式のひな形を選ぶのがおすすめです。

マネーフォワード クラウドでは、任意後見契約書(即効型)のひな形・テンプレートを無料でダウンロードいただけます。公正証書で作成し適宜加筆修正して活用してください。

任意後見契約(即効型)の公正証書に記載すべき内容

任意後見契約書には、契約の基本的な内容や当事者の権利義務を明確に記載する必要があります。以下、主要な記載事項を次の形にまとめ、それぞれを解説します。

- 後見事務の内容

- 報酬や費用負担について

- 任意後見人の報告義務

- 契約の終了事由

後見事務の内容

後見事務の内容は契約の核心部分です。一般的には以下のような事項が含まれます。

- 財産管理に関する事務

- 不動産、預貯金、動産等の管理や処分

- 金融機関との取引

- 年金等の定期的な収入の受領

- 公共料金等の支払い

- 身上監護に関する事務

- 介護・福祉サービスの利用申込みや変更・解除

- 医療契約、入院契約の締結

- 施設入所契約の締結

- 日常生活に関する事務

- 生活費の管理

- 日用品の購入

- 住居の確保や変更に関する事項

記載事項が多岐にわたるため、本文中に次のように記載し、別紙へと渡すこともあります。

甲は乙に対し、別紙「○○○○」記載の後見事務を委任し、その事務のための代理権を付与する。

報酬や費用負担について

任意後見人の報酬や費用負担に関してあいまいな部分が残っていると将来的にトラブルとなるおそれもあるため、明確にしましょう。

- 住居の確保や変更に関する事項

- 報酬を支払う場合はその金額や支払い方法を明記

- 無報酬の場合でもその旨を明記しておくとよい

- 費用負担について

- 後見事務に必要な費用は本人(委任者)の負担とすることを明記

- 任意後見人が管理する財産から支出する場合の方法についても明記しておくとよい

例えば、次のように記載する例が挙げられます。

甲は、乙に対し、後見事務に対する報酬として毎月金○○円を支払うものとする。乙は、甲の財産から報酬の支払を受けることができる。

任意後見人の報告義務

任意後見人の報告義務は、適切な後見事務の遂行を確保するために重要です。適切な報告を受けるため、契約書にも報告の頻度や報告の方法、そして何を報告しないといけないのかについても明記しておきましょう。

例えば、次のように記載します。

乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する以下の事項を書面で報告する。

① 乙の管理する甲の財産の管理状況

② 甲の身上監護につき行った措置

③ 費用の支出及び使用状況

契約の終了事由

任意後見契約が終了する特定の事由についても定めましょう。

本契約は,次の場合に終了する。

① 甲または乙が死亡しまたは破産したとき。

② 乙が後見開始の審判を受けたとき。

③ 甲が後見開始,保佐開始または補助開始の審判を受けたとき。

これに加え、契約が終了となった場合の手続きに関しても記載することが望ましいです。例えば、終了事由が生じた際には速やかにその旨を任意後見監督人に通知するなど、その後の処理が円滑に進められるように備えておくとよいでしょう。

契約当事者等の基本的な情報

契約書には当事者を特定する情報も欠かせません。任意後見契約に限らず重要な基本事項ですが、確実に記入欄を設けて各当事者が氏名・住所を記載し、押印できるように備えましょう。

任意後見契約(即効型)の公正証書作成時の注意点

任意後見契約(即効型)の公正証書を作成するときは、まず「契約締結時の本人の判断能力」に注意してください。即効型は軽度の認知症など判断能力が低下し始めている方を対象としていますが、契約内容を理解できる程度の能力は必要です。

次に「契約内容の明確化」にも注意しましょう。後見事務の範囲や報酬などを具体的に定め、そして即効型では契約締結後すぐに任意後見監督人の選任を家庭裁判所に請求する必要がありますので、その期限についても言及しておくとよいです。

そして、即効型はほかの任意後見契約のタイプより契約が無効となるリスクが高いため、「専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討すること」も覚えておきましょう。

任意後見契約(即効型)に関するよくある質問

任意後見契約の即効型に関してよくある疑問を質問形式でまとめました。契約を検討する際の参考にしてください。

任意後見人(即効型)はいつから仕事を始める?

即効型の任意後見では、契約締結後すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てを行います。この申立ては本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが行うことができ、家庭裁判所での審査を経て任意後見監督人が選任されると、その時点から任意後見人としての仕事が始まります。

なお、任意後見監督人が選任される前は、契約を締結していたとしても任意後見人としての権限はまだ発生していません。

任意後見人(即効型)を途中でやめられる?

任意後見人としての立場は簡単に放棄することができません。次の規定に従い任意後見監督人が選任される前の段階であればいつでも契約を解除できますが、任意後見監督人が選任後においては「正当な事由がある場合」にのみ解除が認められます。

第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。

2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

なお、任意後見人が不正行為をはたらいた場合などには、本人などの請求を受けて家庭裁判所は任意後見人を解任できると法定されています。

任意後見人(即効型)に報酬はある?

任意後見人に報酬を支払うかどうかは当事者間の契約により定まります。契約で定めなければ無報酬となりますが、適切な額を設定することが任意後見人のモチベーションにもつながるでしょう。

金額は、弁護士などの専門家が任意後見人になるケースだと月に3~5万円ほどが相場で、身内の方が任意後見人になるケースであればこれより低額になることが多いです。法定後見制度における成年後見人の基本報酬が月額2万円であることも目安に、具体的な金額を検討するとよいでしょう。

任意後見契約書(即効型)の原本は公証役場で保管される

任意後見契約書の原本は公正証書として作成され、公証役場で保存されます。そのため、契約当事者が原本を保管する必要がなく、紛失や改ざんの心配をする必要もありません。

原本と同じ内容の正本を取得できますが、こちらに関して万が一紛失したとしても原本が公証役場にあるため再発行ができます。

任意後見契約書(即効型)の電子化、電子契約は可能?

任意後見契約書は公正証書として作成することが法律上の義務とされていますので、電子契約として交わすことはできません。公証人が当事者の本人確認、意思確認を対面で行い、署名・押印を確認するという厳格な手続きを経て作成されなければなりません。

判断能力に注意しながら任意後見契約の即効型を活用しよう

本来、任意後見契約は本人に十分な判断能力があるうちに結ぶことを前提とした仕組みであるため、即効型の使いどころは難しいです。判断能力が少し低下した状態からでも本人の意思を尊重する仕組みとして機能させられますが、契約内容を十分に理解できる状態になければ無効になってしまいます。

そこで判断能力に問題があるときは法定後見制度の「補助」を活用することも視野に入れましょう。

また、公正証書作成の手続きや必要書類などについては日本公証人連合会のWebサイトでも確認することをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

労働派遣(個別)契約の電子化は可能?電子契約のメリットや導入方法を解説

労働派遣契約の契約書は、2021年から電子化が可能になりました。契約書の電子化を行うことで、作業の効率化やコストの削減が実現します。今回は、労働派遣契約の電子化の背景、メリットや注…

詳しくみる総代理店取引契約書とは?ひな形をもとに記載項目やレビューポイントを解説

総代理店取引契約書とは、あるメーカーの製品をメーカーの代わりに独占的に販売できる権利をもつ「総代理店」の契約を締結する際の書面です。 本記事では、総代理店取引契約書のひな形や記載事…

詳しくみる契約における目的条項とは?記載の必要性や書き方を具体例つきで解説

契約における目的条項とは、契約の目的などを記載する条項です。目的の認識を統一するために必要な条項であり、特に秘密保持契約では重要です。契約に直接影響を与える条項ではありませんが、適…

詳しくみる時効の援用を内容証明で送るには?書き方、郵送方法をひな形つきで解説

時効の援用は、消滅時効が成立した債務を免れるために行う手続きのことです。ここでは、事業者の方に向けて消滅時効や時効の援用について解説し、実務上重要となる内容証明郵便を使った手続きな…

詳しくみる協力店契約書とは?ひな形をもとに作成ポイントを解説

商売の形態の一つに「協力店」というものがあり、サプライヤーと商店が取引する際には協力店契約書を締結することがあります。 今回は協力店の仕組みや他の契約形態との違い、協力店契約書を作…

詳しくみる抵当権付土地売買契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

抵当権付土地売買契約書とは、その名の通り抵当権がついたままの土地を売買する際に作成する契約書です。 この記事では抵当権付土地売買契約の意味や締結するケース、抵当権付不動産の売却方法…

詳しくみる