- 更新日 : 2024年8月30日

委任事務の状況報告請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

委任事務の状況報告請求書は、依頼者が業務の進捗状況を把握し、受任者とのコミュニケーションを図るためのツールです。適切に作成された報告書は、依頼者の不安解消につながり、プロジェクトの透明性を高めます。進捗不安の解消と円滑な事務遂行のために、状況報告請求書を有効に活用しましょう。

目次

委任事務の状況報告請求とは

委任事務の状況報告請求とは、仕事を依頼した側(委任者)が、依頼を受けた側(受任者)に、その業務の進捗状況を報告するよう求めることです。

委任や準委任の報告義務を定めた民法645条には、受任者は委任者の請求があれば、いつでも委任事務の処理状況を報告する義務があると定められています。

委任者は、依頼した仕事が予定通りに進んでいるか、遅延がある場合はその原因を把握するために、報告を求めます。これにより、問題が発生している場合には早期に発見し、対策を講じることが可能です。

また、委任事務の状況の報告によるやり取りは、委任者と受任者間のコミュニケーションを円滑にし、信頼関係を築くことにも役立ちます。たとえもともと受任者との信頼関係があるにせよ、委託者からのチェックがなければ業務に手を抜いてしまう可能性も排除できません。よって、受任者からの定期的な進捗報告は必要です。報告が得られない場合には、委任事務の状況報告請求書を受任者に送付し、報告を促すようにしましょう。

参考:e-Gov法令検索 民法第645条(受任者による報告)

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

委任事務の状況報告請求書を作成するケース

委任事務の状況報告請求書が必要になるのは、「委任契約」や「準委任契約」の場合です。

委任契約の具体例としては、「弁護士に訴訟代理を依頼すること」「司法書士に土地の名義変更登記を依頼すること」「税理士に所得税の確定申告を依頼すること」など、法律行為に関する事務処理が該当します。

一方、準委任契約は法律行為以外の事務を委託する契約であり、経営者がコンサルタントに経営アドバイスを求めることなどが該当し、委任契約のような法律行為ではありません(民法656条)。

また、委任契約や準委任契約と似ているものに「請負契約」があります。請負契約は、ある仕事の完成を一方が他方に依頼し、完成後に報酬が支払われる契約です(民法第632条)。建設工事 やホームページ制作などが、請負契約に該当します。委任契約や準委任契約と異なり、請負契約では基本的には仕事を完成させなければ報酬を得られません。ただし、請負契約では報告義務が法律に定められていません。

これら業務委託に関する契約を、下表にまとめました。

| 業務委託 | 具体例 | 報告義務 |

|---|---|---|

| 委任契約 |

| あり |

| 準委任契約 |

| |

| 請負契約 |

| なし |

業務委託のうち、報告義務が定められているのは、委任契約と準委任契約です。

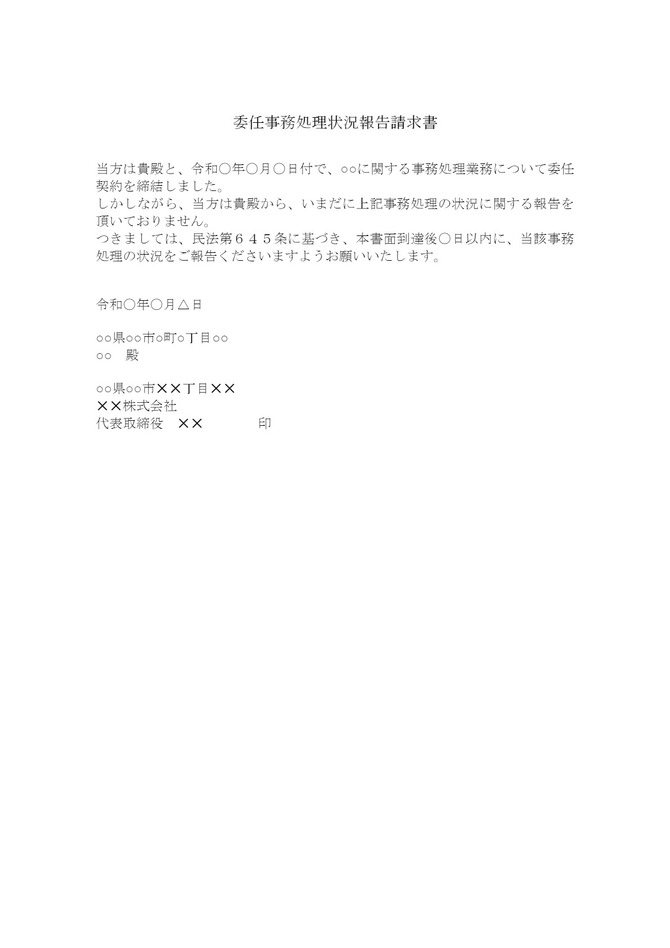

委任事務の状況報告請求書のひな形

委任事務の状況報告請求書を作成する際、ひな形があると記載内容に迷うことなく作成できるため便利です。適切な内容を漏れなく記載することで、受任者に報告義務の履行を促せるでしょう。

下記のサイトでは、委任事務の状況報告請求書をダウンロードできるため、利用してみてください。

委任事務の状況報告請求書に記載すべき内容

委任事務の状況報告請求書を作成する際には、明確で具体的な情報を記載することが重要です。ここでは、報告書に記載すべき基本的な項目を解説します。

| 記載する内容 | 記載例 |

|---|---|

| 表題 | 「委任事務処理状況報告請求書」 |

| 委任契約の内容について | 「令和〇年〇月〇日付で、○○に関する事務処理業務について委任契約を締結しました」 |

| いまだに事務処理状況についての報告を得られていない事実 | 「しかしながら、当方は貴殿から、いまだに上記事務処理の状況に関する報告を頂いておりません。」 |

| 法律上の根拠 | 「民法第645条に基づき」 |

| 状況報告の期限 | 「本書面到達後〇日以内に、当該事務処理の状況をご報告くださいますようお願いいたします」 |

| 作成日 | 発行・送付する日付 |

| 受任者の情報 | 企業の場合は企業名 |

| 委任者の情報 | 企業の場合は企業名、場合によっては部署名・担当者名と捺印 |

もう少し柔らかい表現にしたい場合には、ひな形を加工して、以下のような具体的な内容に変えてみましょう。

委任事務の状況報告請求書

作成日:20XX年XX月XX日

【委任者】

⚪️⚪️⚪️⚪️

【受任者】

⚪️⚪️⚪️⚪️

【委任事務の内容】

業務内容:建物の名義変更登記

委任期間:20XX年XX月XX日~20XX年XX月XX日

【報告を求める内容】

- 現在の進捗状況について

- 発生している問題点とその解決策

- 今後の業務予定

【報告の形式と期限】

報告形式:メールにて

報告期限:20XX年XX月XX日まで

【備考】

報告後に必要であれば、追加の確認や面談を設定させていただきます。

委任事務の状況報告請求書を作成する際の注意点

委任事務の状況報告請求書を作成する際には、次の点に注意しましょう。

明確な請求内容の確認

まず、委任契約の契約書を確認し、報告義務の手段や頻度がどうなっているのかを把握します。請求する報告内容が契約で定められた範囲内であることを確認し、どの期間の報告を求めるのか、開始日と終了日を明確に記載します。

また、どのような情報を報告してほしいのかを具体的に項目として挙げ、書面・メール・口頭など報告の形式を指定しましょう。さらに、請求の目的を具体的に記載し、単なる進捗確認なのか特定の問題に関する報告を求めているのかを明確にします。

相手への配慮

委任事務の状況報告請求書を作成する際は、相手への配慮を心がけましょう。この書類は依頼の性質を持つため、命令口調を避け、丁寧な表現を用いることが望まれます。

説得力を高めるには、民法や契約書の該当条項を明示し、「報告を求める正当性」を示すことが効果的です。また、受任者の業務状況を考慮し、過度な負担をかけないように配慮した請求内容を設定することも大切です。このようなアプローチにより、円滑なコミュニケーションと良好な関係を維持しながら、必要な情報を適切に収集していきましょう。

法的根拠の明記

請求の正当性を示すためには、法的根拠を明確にすることが重要です。例えば、民法第645条は、委任契約において受任者が委任者に対して事務処理の状況報告義務を負うことを定めています。

この条文を引用することで、報告の請求が法律に基づいた正当なものであることを示すことが可能です。さらに、委任契約書において報告に関する具体的な条項が含まれている場合は、その条項を明示することにより契約に基づく請求であることを相手に理解してもらえます。

報告を受けやすい体制の整備

報告を受けやすい体制にしておくことで、将来的な問題の発生を防止できます。報告用のフォーマットを用意し、適切な報告を受けられるように体制を整えることも効果的です。報告書の形式や頻度についても事前に取り決めておきましょう。例えば、月次報告や議事録など定期的な報告を義務付けることにより業務の進捗状況を継続的に把握し、予期せぬ問題が発生した場合にも迅速に対応できる体制を整えられます。

委任事務の状況報告請求書を用いて進捗不安の解消につなげよう

委任事務の状況報告請求書は、委任者と受任者の間のコミュニケーションを円滑にし、事務の進捗状況を適切に把握するための重要なツールです。適切に作成・利用することで、委任者の不安を解消し、受任者の責任ある行動を促せます。適切に作成された報告書は、依頼者の不安を解消し、プロジェクトの透明性を高めます。進捗不安の解消と円滑な事務遂行のために、状況報告請求書を有効に活用しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

Wordで契約書作成・レビュー!作り方や便利機能、注意点まで解説

契約書の作成やレビューは、ビジネスにおいて不可欠なプロセスです。その際、多くの企業や専門家が利用しているのがMicrosoft Word(以下、Word)です。なぜWordが選ばれ…

詳しくみる脱毛同意書とは?効力や書き方・例文(無料テンプレート)

脱毛同意書とは、脱毛行為に対して同意の意思を表明するための書類です。脱毛サロンやエステサロンなどでの脱毛行為に対する免責事項が記されています。 本記事では、脱毛同意書とは何か、脱毛…

詳しくみるEPC契約書とは?ひな形をもとに書き方や民法改正に伴う変更点を解説

建物や工場、発電所などを建設する際には、工事請負契約ではなくEPC契約というものを結ぶ場合があります。この記事ではEPC契約の意味や契約書の書き方についてご紹介します。すぐに使える…

詳しくみる財産管理委任契約とは?委任できる内容や手続きの流れ、費用を解説

財産管理委任(任意代理)契約とは、財産の一部あるいは全部を自分が選定した代理人に管理を委任する契約のことです。この記事では財産管理委任契約の概要、委任できる内容、手続きのやり方、費…

詳しくみる地上権設定契約書とは?ひな形をもとに役割や書き方を解説

地上権設定契約書とは、地上権を設定する契約締結で作成する契約書です。地上権は建物や工作物などを所有するために土地を使用する権利を指します。地上権者は土地所有者の承諾なく権利を自由譲…

詳しくみるAI契約書レビューと弁護士のメリット・デメリットを比較!自社に最適なサービスの選び方を解説

AIによる契約書レビューと、弁護士によるリーガルチェック。どちらも事業を守るために重要ですが、そのメリットは大きく異なります。自社に最適な契約書のチェック体制を築くには、両者の強み…

詳しくみる