- 更新日 : 2024年8月30日

商品売買代金請求書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

商品売買代金請求書とは、売買契約において、買主が期日までに代金を支払わない場合に、買主に対して送付する書類です。この記事では、商品売買代金請求書とは何かについて基本的な知識を説明するほか、ひな形をもとに記載すべき条項や作成のポイントを解説します。

買主から期日までに代金の支払いがなく、お困りの際は参考にしてください。

目次

商品売買代金請求とは

商品売買代金請求は、売買契約に基づいて発生した代金を売主が買主に請求することです。

商品売買代金請求を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 有効な売買契約が存在すること

- 代金の支払期日が到来していること

- 売主の債権が消滅時効にかかっていないこと

まず、売買代金請求の前提として、当該売買契約が有効であることが必要です。売主と買主との間で当該売買契約を締結する意思表示があったこと、詐欺や不法行為等による契約ではないことが求められます。

また、当該売買契約時に取り決めた代金の支払期日がすでに訪れていることも必要です。

さらに、売主が当該売買契約において有する代金債権が債権の消滅時効(5年、民法166条1項1号)にかかっていないことも求められます。なお、債権の消滅時効が一律に5年とされたのは2020年の民法改正によるものであるため、施行前(2020年3月以前)の売買契約については、改正前民法の規定する2年が消滅時効です。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

商品売買代金請求書を作成するケース

売主があえて売買代金を請求する行為に及ぶ場面は、主に不動産売買や商品が先に発送されるインターネット上の売買など、商品の引き渡しと代金の支払いが同時に行われない場合であることが多いです。

例えば、スーパーやコンビニエンスストアでの日常的な買い物の場合は、商品の引き渡しと代金の支払いが同時に行われるため、「商品を渡したのに代金を払ってもらえない」といったトラブルは生じにくいでしょう。

一方、不動産売買などの高額取引やインターネット上での売買は、商品の引き渡しと代金決済が別々に行われる場合がほとんどであり、それぞれ期日を定めて引き渡しや決済が行われます。この時、売主は期日までに商品を引き渡したにもかかわらず、買主は一向に代金を支払わないトラブルが生じるケースがあります。こうした場合に、売主は買主に対し、さらに期日を定めて代金を支払ってもらうよう商品売買代金請求を行うことになるのです。

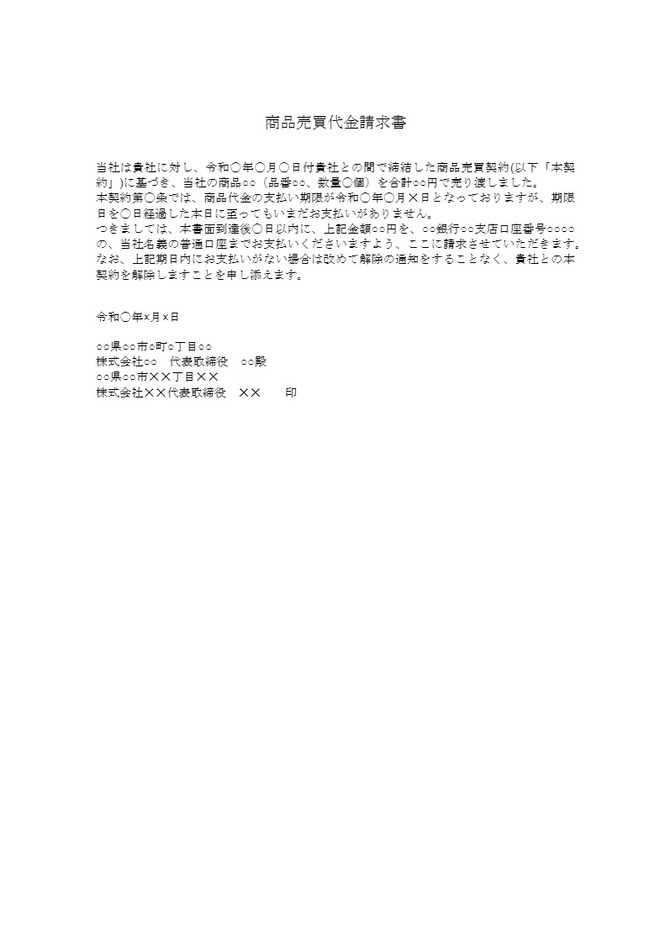

商品売買代金請求書のひな形

商品売買代金請求書を作成する際、何を書けばよいかわからないという方のために、商品売買代金請求書のひな形を紹介します。

以下のページから無料でダウンロードできるので、ぜひご活用ください。

商品売買代金請求書に記載すべき内容

商品売買代金請求書にはどのような条項を入れればよいかについて、前章で紹介したひな形をもとに詳しく説明します。

売買契約締結の事実

どの売買契約についての代金請求であるかを明記します。具体的には、該当する売買契約について「締結の日付」「売主と買主」「目的物」「代金」「支払期限」がはっきりとわかるように記載しましょう。

例えば「当社は貴社に対し、令和◯年◯月◯日付貴社との間で契約した商品売買契約(以下「本契約」)に基づき、当社の商品○○(品番○○、数量○個)を合計○○円で売り渡しました」のように書きます。各項目の順番はこのとおりでなくても構いませんが、どの契約を指しているのか特定できるように記載することが大切です。

期限までに支払いがないこと

当該売買契約で定めた代金支払期限までに、買主から支払いがないことを明記します。

「本契約第◯条では」などのように、当該売買契約締結時に交わした契約書のどの条項に支払期日が定められているかを明記し、いまだに支払いがないことを書くとわかりやすいでしょう。

請求内容

「いつまでに」「いくら」の支払いを請求したいかを明記します。例えば「本書面到達後◯日以内に、上記金額○○円を、○○銀行○○支店口座番号○○○○の、当社名義の普通口座までお支払いください」などと記載しましょう。

買主に対し「いつまでに支払ってください」と告げることを「催告」と言います。原則として、相当の期間(通常は1週間前後)を定めた催告をし、その期間内に買主が支払いに応じなかった場合には、売主は契約の解除ができます。

契約解除について

当請求書で定めた期日までに支払いがない場合は、当該契約を解除する旨を明記します。「上記期日内にお支払いがない場合は改めて解除の通知をすることなく、貴社との本契約を解除しますことを申し添えます」など、解除の通知をせずに一方的に解除できる旨を記すことが可能です。

なぜなら、売主としては一度催告をしているからです。

商品売買代金請求書を作成する際の注意点

買主に確実に代金を支払ってもらうためにも、商品売買代金請求書を作成する際は、以下の点に注意しましょう。

証拠(契約書や証憑)を用意しておくこと

商品売買代金請求書を作成する際は、当該商品についての売買契約を売主と買主の間で締結した事実を示す証拠を用意しておくことが大切です。

請求書だけでは買主が期日までに支払いに応じない可能性も十分考えられます。その場合は、少額訴訟や通常訴訟、支払督促など裁判所に申立てをすることになります。その際、請求に理由があることを裁判所に認めてもらうためにも、売買契約が確かに存在することを示す証拠を準備する必要があるからです。

したがって、当該売買契約の契約書や証憑はすぐに用意できるようにしておきましょう。

内容証明郵便で送付すること

商品売買代金請求書は、内容証明郵便で送付しましょう。内容証明郵便は、「いつ、どのような」内容の文書を「誰から誰宛てに」差し出されたかを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。

内容証明郵便は売主本人が出すこともできますが、弁護士名義で出す方が効果的です。相手に心理的プレッシャーをかける意味もありますが、弁護士と相談して作成すれば、証拠等の準備や今後の交渉を見据えた上で内容証明を作成してもらえます。

感情的にならず冷静に交渉すること

買主に対して商品売買代金請求をしても、なかなか代金を支払ってもらえないケースも多いです。なぜなら、期日までに支払いができるなら最初から支払いを完了しているはずだからです。

買主が代金を支払う様子がないからといって、感情的になって交渉することのないよう努めましょう。売主が感情的になって買主を責めるような発言や中傷、脅迫にあたるような言動をすると、かえってトラブルの原因となるおそれがあります。最悪の場合、売主側が訴えられる可能性も出てきます。

そのような事態にならないよう、商品売買代金請求をする際は、冷静に交渉するよう心がけましょう。請求書に記載する文言も、できるだけ丁寧に書くようにすることが大切です。

商品売買代金請求書を送付した後の流れ

商品売買代金請求書を送付したものの、それでも期日までに支払いがない場合は、以下の手段をとることになります。下に行くにつれて強制力が高まります。

少額訴訟

少額訴訟は、代金額が60万円以下の場合、簡易裁判所で簡略な手続により訴訟提起できる制度です。原則として、1回の審理で紛争解決を図れます。必ずしも弁護士に訴訟提起を依頼する必要はなく、売主本人だけでも手続が可能です。

通常訴訟

通常訴訟は、管轄の地方裁判所に提起する訴訟のことです。売主本人だけで訴訟提起することも可能ですが、少額訴訟と異なり、訴状の作成や証拠の収集、証人尋問など専門的な手続を要し、期間も長くなります。

したがって、弁護士に依頼した方がスムーズです。

督促手続

督促手続は、債権者の申立てにより、請求に理由があると認められる場合に支払督促を発する手続です。簡易裁判所で申立てをします。債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立てをしなければ、裁判所が債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言を付します。

そして、債権者はこの仮執行宣言に基づいて強制執行の申立てが可能です。

強制執行

上記3つの手続によっても相手方が支払いをしない場合には、別途裁判所に強制執行を申立て、相手方の財産を差し押さえて代金の回収を図ることになります。

商品売買代金請求は冷静に対処することでトラブル防止に

商品売買代金請求は、商品売買取引において期日までに代金が支払われない場合に、買主に対して催告の意味をもつ行為です。

商品売買代金請求書を作成する際は、当該売買契約が存在することを証明する書類を用意したり、代金請求権が消滅時効にかかっていないことを確認したりしながら作成する必要があります。

ただし、あまり威圧的な内容の文書を送付すると、相手先に無用な負担をかけてトラブルのもととなるため、注意が必要です。本記事にて紹介したひな形と書き方作成のポイントを参考にして、自社の状況や取引内容等に合った請求書を作成してください。

もし、商品売買代金請求書の作成に慣れていない場合や、少しでも不安がある場合は、民法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

AI契約書レビューと弁護士のメリット・デメリットを比較!自社に最適なサービスの選び方を解説

AIによる契約書レビューと、弁護士によるリーガルチェック。どちらも事業を守るために重要ですが、そのメリットは大きく異なります。自社に最適な契約書のチェック体制を築くには、両者の強み…

詳しくみるドメイン譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

ドメイン譲渡契約書とは、Webサイトのドメインを譲渡し、または譲り受ける際に締結する契約書です。ドメインを特定する情報、譲渡対価、譲渡の手続き、表明保証などを定めます。契約条件が明…

詳しくみる秘密保持契約書(NDA)の保管期間は?適切な期間と管理方法を解説

ビジネスにおいて、 M&Aの検討、新規事業に関する協議、共同研究開発、業務委託など、様々な場面で重要な機密情報を取り扱います。このような情報の漏洩を防ぎ、安心してビジネスを…

詳しくみるコンピュータ賃貸借契約書とは?ひな形をもとに書き方や項目を解説

コンピュータ賃貸借契約とは、コンピューターを賃貸する場合などに締結する契約書です。事業用や研究用のものとなると、購入するのではなく事業者から賃貸するケースなどが想定されます。本記事…

詳しくみる決算取締役会とは?開催時期から決議事項、成功させるためのポイントまで徹底解説

決算取締役会は、企業の1年間の経営成績と財政状態をまとめた計算書類を承認し、株主総会に提出するための重要な会議です。 この記事では、決算取締役会の基本的な定義や目的、決算発表との違…

詳しくみる年末調整代行の業務委託契約とは?契約書のテンプレート・例文、委託の注意点を紹介

年末調整代行の業務委託契約は、企業の税務処理を効率化するための手段として機能する契約です。当記事ではこの契約について詳しく紹介するとともに、契約書の書き方やポイントについて具体例を…

詳しくみる