- 更新日 : 2024年8月30日

賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書とは?ひな形をもとに書き方を解説

賃料不払いによる「賃貸借契約解除通知書」とは、貸主が契約解除を知らせるときに作成する文書です。賃料を払ってくれない借主と契約は続けられませんので、不払いになっているときはこれを作成することになるでしょう。

ただし解除も自由にはできません。どのようなケースに作成するのか、どのような書き方をするのか、ここで整理しておきましょう。

目次

賃料不払いによる賃貸借契約解除通知とは

賃料不払いによる賃貸借契約解除通知とは、「借主が賃料を支払わないことを理由とする、賃貸借契約解除の知らせ」を意味します。そしてこの知らせは通常文書により行いますので、賃貸借契約解除通知書を発行することになります。

当初定めた契約期間の満了などを理由とする契約の終了であれば双方の納得がありますし、あらかじめ契約の終了は予期されています。

しかし「解除」は、貸主または借主、契約当事者一方の意向に基づく契約終了ですので相手方が常に予期できるものではありません。仮にその背景に賃料の不払いがあったとしても、いつ契約が終了するのか借主にわかることではないのです。そこで相手方に契約解除通知書を出し、その事実を知らせます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

賃貸借契約解除通知書を発行するケース

賃貸借契約解除通知書を発行するのは、貸主による契約解除に「相応の理由(正当事由)」が認められるケースです。

借主に多少の問題があっても簡単に賃貸借契約の解除はできません。そこで具体的なタイミングとしては「賃料の支払いが滞ってから3カ月程度」が挙げられます。

催告を行っても返事をしてくれない、賃料を支払う意思がない、などの状況が続いて互いの信頼関係が壊れたといえる段階に入ったと評価されれば、一方的な解除通知も法的に認められます。

なお、貸主による契約解除ができるのは「賃料の不払い」に限られません。「別の入居者とのトラブルが相次ぐ」「ペット禁止の物件でペットを飼育するなどルール違反が改善されない」などのケースでも、賃貸借契約解除通知書を発行することになるでしょう。

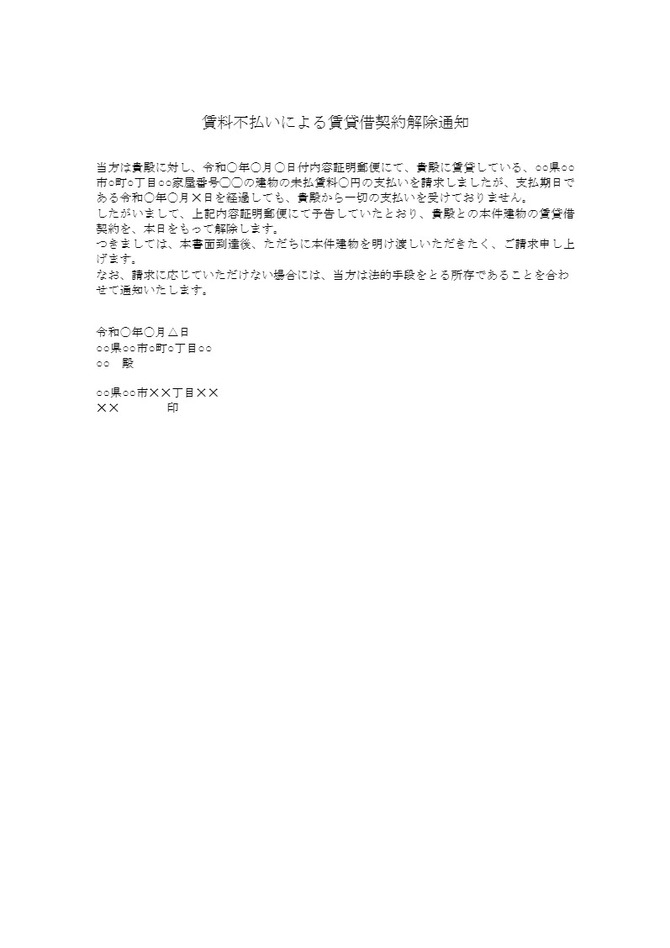

賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書のひな形

賃料不払いによる賃貸借契約解除通知書を発行する場面では、明確に借主との対立関係ができてしまいます。後々、弁護士を介した交渉、裁判所を利用した手続きに進む可能性もありますので、一つ一つのやり取りは証拠として使える形に残しておくべきです。

作成方法に悩むこともあるかもしれませんが、こちらのひな形を使えば難しくはありません。

ただしそのまま使うことはできませんのでご注意ください。

賃貸借契約解除通知書に記載すべき内容

ひな形をもとに、賃貸借契約解除通知書に記載すべき内容を説明します。

| 記載すべき内容 | 記載方法 |

|---|---|

| 表題 | 「賃貸借契約解除通知」など、どのような文書であるのかを一言でわかりやすく記載する。 |

| 契約解除を行う旨 | 「貴殿との本件建物の賃貸借契約を、本日をもって解除します」など、契約解除を知らせる旨を明確に記す。 |

| 契約解除の理由 | 「未払賃料〇円の支払いを請求しましたが、支払期日である令和〇年〇月✕日を経過しても、貴殿から一切の支払いを受けておりません」など、契約解除に至った理由を記載。 |

| 契約解除の日付 | 「令和〇年〇月分より」など、いつから解除となるのかを明示する。 |

| 賃貸物件 | 「貴殿に賃貸している、○○県○○市○町○丁目○○家屋番号◯◯の建物」など、どの物件に関する契約解除なのかを明確にする。 |

| 契約当事者 | 誰が誰に対して提出した文書なのかを明確にする。 氏名(事業者の場合は名称)と住所により当事者を特定する。 |

長々と文章を作成する必要はなく、伝えるべき情報を整理し、簡潔にまとめていきましょう。

賃貸借契約解除通知書を作成する際の注意点

家賃の滞納は契約を解除する正当な理由となり得ますが、一度支払いが遅れただけで即座に解除ができるわけではありません。そこで賃貸借契約解除通知書を作成する際も、「借主による信頼関係を破壊するような行為があったこと」「契約解除が認められる相当の理由があること」がわかるように記載しましょう。

例えば、何度も支払いに応じるよう催告を繰り返してきたが半年以上返答をしてくれない、などの事情があれば契約解除も認められやすいです。

また、一つ一つ明記することを意識し、意思表示を明瞭にしましょう。丁寧さに配慮しすぎて遠回しな表現になってしまうのではなく、明確に契約解除したいことを伝えるべきです。そのほかにも、解除する賃貸借契約の内容の特定、当事者の特定、賃料が不払いになっている期間の特定などわかりやすく簡潔に通知書にまとめます。

万全を期して契約解除通知書を発行しよう

賃貸借契約解除の通知から賃貸物件の明け渡しに至るまでの間で、借主と揉める可能性は十分に考えられます。「契約解除は無効だ」などと主張される危険性がありますので、解除通知を行う前に、法的に正当な理由があることをしっかりと評価しておきましょう。

賃料の不払いがあってもいきなり解除を求めず、まずは催告などを行うべきです。先走ってしまうと立場を悪くしてしまう恐れがあるため、法的な観点から問題がないことを確認して万全を期してから契約解除通知書を発行しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

独占的通常実施権とは?専用実施権との違いまで解説

独占的通常実施権とは、第三者へ実施権を重ねて許諾しないという特約を設けた、通常実施権です。この記事では、独占的通常実施権とは何か、他にどのような実施権があるのかに加え、独占的通常実…

詳しくみる英文契約のルールは?基本的な構成やサイン前の注意点を解説

英文契約書を作成する際には、日本の契約書との違いを意識しつつ、定めるべき事項を漏れなく記載することが大切です。本記事では英文契約書について、日本の契約書との違いや基本的な構成、よく…

詳しくみる産業廃棄物委託契約書の保管期間は?保管義務や正しい管理方法について解説

排出事業者にとって、産業廃棄物の処理を委託する際の契約書は、適正処理を担保し、企業のコンプライアンスを守る上で極めて重要な書類です。しかし、その保管期間や正しい管理方法について、正…

詳しくみる団体交渉申入書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

団体交渉申入書とは、労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れる際に交付する書面です。団体交渉の日時・場所・出席者・協議事項などを明確に記載しましょう。本記事では、団体交渉申入書の…

詳しくみる消費寄託契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

消費寄託契約書とは、消費寄託を行う際に締結する契約書です。消費寄託とは、預かった物を消費できるものとする寄託契約(=物を預ける契約)のことをいいます。本記事では、消費寄託契約書の書…

詳しくみる契約書は後から作成できる?遡及適用の文例やバックデートとの違いについて解説

契約書は「後から作ったから無効!」ということはありません。ただし締結時点で契約書を作成できていないとトラブルになるリスクが高くなりますので、できるだけ事後的な対応は避けた方がよいで…

詳しくみる