- 更新日 : 2025年1月31日

映像制作契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

映像制作契約書とは、映像制作を外部に業務委託するときに作成する契約書です。契約書では業務内容を明らかにするとともに、知的財産権の帰属を明確にすることが求められます。

本記事では、映像制作契約書の書き方や具体例、作成のポイントを解説します。無料でダウンロードできるテンプレートも紹介しますので、チェックしてください。

目次

映像制作契約とは

映像制作契約とは、映像制作会社と委託者が交わす契約のことです。委託する業務内容や対価、納期などを取り決めます。映像制作契約では確認すべき項目が多く、特に著作権などの権利に関しては、十分な確認が必要です。

映像制作会社と発注側の双方が納得できる契約を締結することで、制作過程におけるトラブルを未然に防止できます。

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選

業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。

実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。

【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド

下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。

本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。

2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。

弁護士監修で分かりやすい! 契約書の作り方・書き方の教科書

弁護士の南陽輔氏(一歩法律事務所所属)が監修している「契約書の作り方・書き方の教科書」ガイドです。

契約書作成の基本知識、作成の流れ・記載項目、作成時の注意点・論点が、分かりやすくまとまっています。手元に置ける保存版としてぜひご活用ください。

自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント

契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。

契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。

映像制作契約を結ぶケース

映像制作契約を結ぶのは、映像制作を外部に業務委託する場合です。映像制作を委託する理由はさまざまですが、主に次のような理由で依頼することが多いでしょう。

- プロモーションビデオを制作したいが、社内にノウハウがなく制作が難しい

- プロによるクオリティの高い映像を制作したい

映像制作を業務委託する際は、委託範囲などの条件をすり合わせるため、必ず映像制作契約を結びます。契約の締結により知的財産権の帰属について明確にすることができ、トラブルが発生したときの対応もスムーズです。

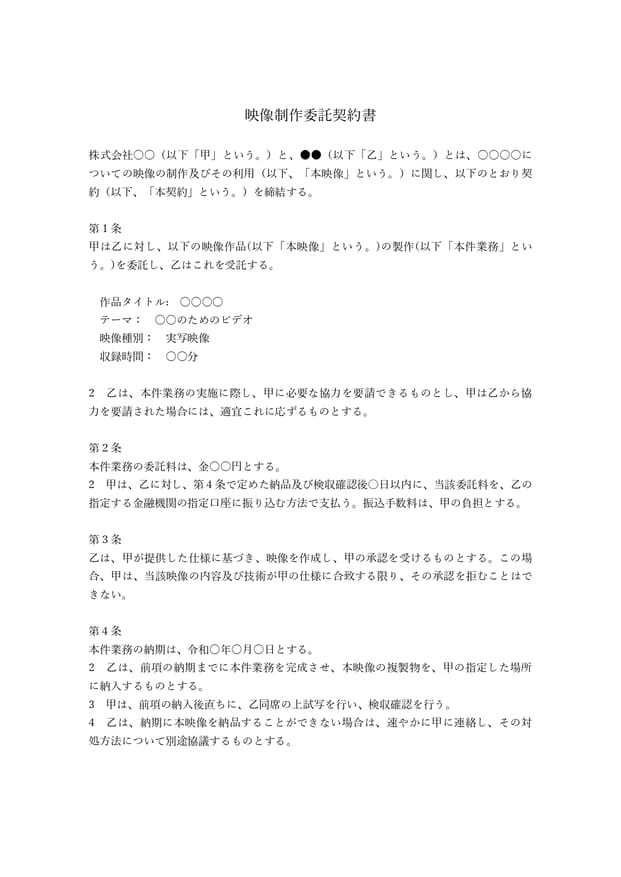

映像制作契約書のひな形

映像制作の契約書を作成する際は、テンプレートが役立ちます。以下のページから、弁護士が監修したワード形式の映像制作契約書テンプレートを無料でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

映像制作契約書に記載すべき内容

映像制作契約書に記載する項目は、主に次の8つです。

- 用語の定義

- 委託する業務内容

- 委託料

- 納期

- 再委託の可否・条件

- 知的財産権の帰属

- 秘密保持

- 損害賠償

それぞれの内容を詳しくみていきましょう。

用語の定義

まず、契約書の冒頭で、使用する用語を定義します。契約を結ぶ当事者の表記や、この契約を「本契約」とすること、契約によって制作する動画を「本映像」と表記するといった内容です。

(記載例)

委託する業務内容

次に、委託する業務内容を明記します。できる限り具体的に業務範囲を定めておきましょう。業務内容は契約の根幹となるもので、曖昧になると認識のズレが生じ、トラブルに発展する恐れがあります。

制作会社としっかり打ち合わせをして、具体的な内容を決めましょう。

(記載例)

甲は乙に対し、以下の映像作品(以下「本映像」という。)の制作(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

- 作品タイトル:〇〇〇〇

- テーマ:〇〇のプロモーションビデオ

- 映像種別:実写映像

- 収録時間:〇〇分

委託料

制作の対価と支払い時期を記載します。映像制作の工程は多岐にわたり、追加料金が発生する場合も少なくありません。追加料金の可能性があることや、発生する条件なども記載しておくと安心です。

(記載例)

2 甲は、乙に対し、第〇条で定めた検収確認後〇日以内に、当該委託料を、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

納期

納期については、明確な日時を記載します。その際に必ず併記しておきたいのが納品フォーマットです。

納期とあわせ、形式や再生時間、本数などの内容も明文化しておくことをおすすめします。

(記載例)

本映像の納期は、令和〇年〇月〇日とする。

2 乙は、前項の納期までに本件業務を完成させ、本映像の複製物を、甲の指定した場所に納入するものとする。

- 形式:MP4ファイル

- 再生時間:〇分

3 甲は、前項の納入後直ちに、乙同席の上試写を行い、検収確認を行う。

4 乙は、納期に本映像を納品することができない場合は、速やかに甲に連絡し、その対処方法について別途協議するものとする。

再委託の可否・条件

動画制作の委託は一般的に請負契約となり、原則として再委託ができます。再委託とは、請け負った業務の全部または一部について、委託者の承諾を得ることなく他社に下請けに出すことです。

委託者が再委託を望まない場合、契約書に再委託を禁じる旨を盛り込みます。ただし、多くの制作会社はフリーのカメラマンやデザイナーと提携しており、再委託をすべて禁じるのは現実的ではありません。

そのため、依頼主の事前承認を得た上で業務を再委託できるという趣旨の文言を入れるのが一般的です。

(記載例)

知的財産権の帰属

著作権や商標権など、知的財産権の帰属を記載しておくことも大切です。制作した動画の著作権は、原則として制作会社に帰属します。

しかし、対価を支払っている委託者としては、著作権も当然に自社に帰属すると考えることがあるかもしれません。トラブルを避けるためにも、著作権の帰属先や譲渡方法を契約書で明記しておきましょう。

(記載例)

秘密保持

映像制作の委託では、企業の機密情報を開示することが少なくありません。例えば、新製品のプロモーションビデオを制作する場合、まだ外部に公表していない製品の内容や発売日などが該当します。映像制作を委託していること自体も、機密情報といえるでしょう。

そのため、映像制作の委託契約では、秘密保持条項を設けることが不可欠です。

(記載例)

損害賠償

映像制作契約について契約違反が生じた場合、損害賠償請求の対象となります。

損害賠償を請求する場合は、契約書に記載された条件や上限額に従うことになるため、契約書には契約違反時に損害賠償請求ができる旨を定め、損害賠償額を予定する条項を入れるようにしましょう。

(記載例)

映像制作契約書の作成ポイント

映像制作契約書を作成する際は、誰が見てもわかりやすく、認識の食い違いが起こらないようにすることが大切です。業務内容や委託料、納期を具体的に記載し、契約書のなかで使う文言もしっかり定義して明確にしておきましょう。

ただし、映像制作は天候に左右されることもあり、やむを得ない理由で進捗が遅れるケースも少なくありません。制作開始後に企画や構成の変更が必要になることもあります。トラブルになりやすい項目には、変更条件を設けておくことが大切です。

映像制作契約書を正しく作成しよう

製品のプロモーションや企業紹介などで映像を制作する際、外部に委託する場合は映像制作契約書の作成が必要です。

契約書は、トラブルを避けるためにも業務内容を明記して委託範囲を明確にしましょう。また、映像制作では知的財産権にまつわるトラブルが発生しやすいため、著作権の帰属先や著作物の利用権や使用権について条項を設けることも大切です。著作権については、e-GOV法令検索も参考にしてください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

契約の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

抵当権設定契約書とは?雛形をもとに解説!

抵当権設定契約書は、金融機関でローンを組んで自宅を購入する際に必ず目にする書類ですが、内容を細かくチェックしない方は多いのではないでしょうか。 この記事では抵当権の意義や契約書の雛…

詳しくみる車両使用誓約書とは?書き方や例文を紹介(テンプレート付)

「車両使用誓約書」は、企業が従業員に車両の使用を認める際のルールや責任範囲を明文化するための文書です。 企業の法的リスクにも関わる問題のため、具体的にどのような場面で作成を検討すべ…

詳しくみる健康診断同意書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

企業が従業員を対象に健康診断を実施するときは、従業員から健康診断同意書を取り付けなければなりません。従業員に同意してもらう内容は、健康診断結果の利用目的や情報提供先です。 本記事で…

詳しくみる技術提携契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

技術提携契約書とは、契約する会社同士の技術などについて、提供・研究開発することを定める契約書です。企業がもつ技術や生産ノウハウを他社に提供したり、共同開発を行ったりする際に締結され…

詳しくみる業務委託契約書とは?書き方や個人事業主の注意点を解説【無料テンプレート付き】

Point業務委託契約書とは? 外部へ業務を依頼する際、業務内容や報酬、責任範囲を明確化してトラブルを未然に防ぐための合意書面です。 紛争防止:条件を具体化し「言った言わない」のト…

詳しくみる借家権譲渡契約書とは?ひな形をもとに書き方や注意点を解説

借家権譲渡契約書は、賃貸物件を借りている人が賃借権を第三者に譲渡する際に締結する契約書です。 この記事では借家権譲渡契約書の意味や書き方について、ひな形も交えて見ていきましょう。ま…

詳しくみる