- 更新日 : 2026年1月26日

扶養控除とは?配偶者控除との違い、年収の壁、控除金額などをわかりやすく解説

扶養控除とは、所得税法上の扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度のことです。

税法上の扶養親族は、配偶者以外の親族となる点がポイントで、配偶者の場合は扶養控除ではなく「配偶者特別控除」「配偶者控除」などが適用されます。なお、税法上の扶養親族の要件の1つとして、扶養に入る人の合計所得金額が48万円以下(パート・アルバイトなどの給与所得者の場合は、年収103万円以下)であることが挙げられます。

この記事では、扶養控除の要件や控除金額、年末調整や確定申告の方法などについてわかりやすく紹介します。

目次

扶養控除とは

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人)がいる場合、一定の所得控除を受けられる制度です。

受ける控除額が多ければ多いほど、年末調整や確定申告で所得税・住民税の納税額を抑えられます。具体的には、所得や税金の計算をする上でのベースとなる「課税所得」を減らすことが可能です。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

「扶養」について理解する上で混同しやすいのが「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」です。これらは別の制度として考える必要があります。

1.税法上の扶養

税法上の扶養とは、家計を支えている人が、収入の少ない同居住者の配偶者、子ども、両親などを経済的にサポートすることです。扶養を受けられる条件は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入がある人は年間103万円以下)の場合です。

扶養を受けると、配偶者は「配偶者控除」、子どもや親は「扶養控除」の対象となり、家計を支える扶養者(納税者本人)の税負担が軽減されます。ただし、被扶養者の給与収入が年間103万円を超えた場合、配偶者控除や扶養控除の対象外となり、自身で所得税や住民税を納める必要があります。

税法上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

2.社会保険上の扶養

一方で、社会保険上の扶養とは、主となる生計者が加入する社会保険の「被扶養者」になることです。

社会保険上で扶養を受ける人は「被扶養者」と呼ばれ、「扶養者」と同じ社会保険に加入できます。そのため、被扶養者が社会保険料を納める必要はありません。

社会保険上の扶養について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

扶養控除と配偶者(特別)控除の違い

扶養控除の対象となる扶養親族は、「配偶者を除く」6親等内の血族と3親等内の姻族を指します。配偶者も扶養の対象である点は同じですが、配偶者には「配偶者控除」「配偶者特別控除」という別の控除が用意されているため、「扶養控除」の対象にはなりません。

「配偶者控除」が適用されるのは、配偶者の所得が48万円以下の場合です。一方で、「配偶者特別控除」は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下の場合に適用されます。

配偶者特別控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

配偶者特別控除の控除額は下記の通りです。

| 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||

| 配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 | 48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |

| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |

| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |

| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |

| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |

| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |

| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |

| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |

| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |

配偶者特別控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告に無料登録いただくと、「確定申告 お役立ち資料集」から、下記の4つともまとめて閲覧・ダウンロードすることが可能です!

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

控除対象扶養親族になるための要件

「控除対象扶養親族」とは、16歳以上の扶養親族のことです。年末時点で16歳以上の親族は、他の要件をすべて満たせば、控除対象扶養親族となります。

所得税法が定める「控除対象扶養親族」の要件は、下記の通りです。

- 16歳以上であること

- 6親等内の血族、3親等内の姻族であること

- 同一生計であること

- 合計所得金額が48万円以下であること

- 青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

※ 1は扶養親族のうち、控除対象扶養親族としての要件

※ 2~5は扶養親族の要件

一般的に「家族」といえば、一つ屋根の下で暮らす配偶者や子供、両親や祖父母などをイメージする方が多いでしょう。また、単身赴任や就学のため家を離れ別々で暮らすことがあっても「家族」であることには変わりません。

所得税法でいう「扶養親族」も「家族」の定義に近いものはありますが、捉え方が少し異なります。具体的には、税法では親族関係のほかに「生計」を含めて「扶養親族」を総合判断することになります。

16歳以上であること

平成22年度より、15歳以下の子供を扶養している場合は「子ども手当(平成25年4月より「児童手当」に変更)」が支給されています。

そのため、平成23年の法改正で、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は扶養控除の対象外となっています。

6親等内の血族、3親等内の姻族であること

「血族」とは、納税者本人の親族を指し、「姻族」は、納税者本人の配偶者の親族を指します。例えば、納税者本人の両親や子供は「1親等」、兄弟姉妹・祖父母・孫は「2親等」にあたります。自分の親族(血族)の場合は6親等、配偶者側の親族(姻族)の場合は3親等までとかなりの範囲がカバーできます。

「扶養」という言葉から、自分の配偶者や下の世代を扶養するというイメージがあるでしょう。しかし、実際は親や祖父母といった上の世代も扶養控除の対象となります。

同一生計であること

同一生計とは、「生計を一にする」という意味ですが、必ずしも同居し、生活費を共有している必要はありません。

例えば、以下の場合は別居していても「同一生計」となります。

- 単身赴任や越境入学により別居中の親族に仕送りを行っている

- 病気のため入院中の親族の療養費を支払っている

- 離婚後、子供の養育費を支払っている

合計所得金額が48万円以下であること

扶養控除の対象となる親族に何らかの収入がある場合も、合計所得金額が48万円以下であれば扶養親族となります。

ここでいう「所得」とは、「収入金額」ではないことに注意してください。税法上の所得とは、「収入金額」から給与所得控除などの「必要経費」を差し引きした残額を指すからです。必要経費となる控除、所得の種類によって異なります。

パート・アルバイトの場合は「年収103万円以下」がボーダーライン

パートやアルバイト給与所得の所得金額は、「収入金額 - 給与所得控除(最低額55万円)」で計算されます。パート・アルバイトの場合、「103万円 - 55万円 = 48万円」となるため、年収103万円以下がボーダーラインとなります。

年金受給者の場合は年齢も考慮する必要がある

公的年金等の所得金額は、「年金の受給額 - 公的年金等控除額」で計算されます。ここで注意したいのは、公的年金等控除額の最低額が、65歳以上なら「110万円」、65歳未満なら「60万円」と、年齢によって異なる点です。

例えば、公的年金を130万円受給している親族の場合、65歳以上であれば「受給額130万円-110万円=所得金額20万円」のため扶養親族に該当します。しかし、65歳未満であれば「受給額130万円-60万円=70万円」で扶養親族の所得要件から外れてしまいます。

公的年金の受給者を扶養親族にする場合には、年齢にも十分注意しましょう。

青色事業専従者給与、白色申告の事業専従者控除を受けていないこと

青色申告者の事業専従者給与を受け取っている場合や、白色申告者の事業専従者の場合は、控除対象扶養親族にはなりません。

親族がに個人事業主の手伝いなどをしている場合は、よく確認しておきましょう。

扶養控除の金額は扶養親族の年齢で異なる

扶養控除を受ける場合の控除額は、扶養親族の年齢等により異なります。それぞれ見ていきましょう。

控除対象扶養親族について

一般の控除対象扶養親族の要件は、以下の通りです。

- 合計所得金額48万円以下であること

(令和元年分以前は年間所得が38万円以下であること) - 年齢16歳以上18歳以下又は年齢23歳以上70歳未満であること

上記の要件に該当する扶養親族は、一般の扶養親族となり、控除額は38万円となります。

特定扶養親族について

その年の12月31日時点で、19歳以上23歳未満であれば「特定扶養親族」を受けることができます。一般の扶養控除が38万円であるのに対し、特定扶養親族は25万円加算された63万円を控除することができます。

老人扶養親族について

親族が70歳以上であれば、「老人扶養控除」が10万円加算されます。老人扶養親族について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

同居老親等について

「同居老親等」の要件を満たせば、控除金額にさらに10万円が加算されます。

- 納税者本人又は配偶者の直系尊属であること

- 同居を常としていること

例えば、同じマンションや別棟の建物に居住しており、日常生活はほとんど一緒に過ごしている場合や、長期入院で今は同居しているとはいえないものの、住民票の居住地は一緒であり、退院後したらまた一緒に暮らすことになっている場合は、同居老親等に該当します。

一方、老人ホームに住んでいるおり、住民票も施設に移し生活も共にしていない場合は、同居老親等には該当しません。

扶養控除を受ける方法

扶養控除を受けるためには、年末調整による方法と確定申告による方法の2つがあります。それぞれについて見ていきましょう。

年末調整で扶養控除を受ける方法

会社員は、年末調整で扶養控除を受けることができます。

年末調整で扶養控除を受けるには、会社から配布される「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養親族の氏名等を記載し、勤務先に提出する必要があります。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載方法は、以下の記事をご覧ください。

確定申告で扶養控除を受ける方法

個人事業主や年末調整の対象とならない会社員の場合は、確定申告で扶養控除を受けます。

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

確定申告で扶養控除を受けるためには、確定申告書 第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、親族の名前等の情報を記載します。

その後、前段で図解した表から控除額を求めます。そして、求めた金額を第一表の左下の「扶養控除」欄に合計を転記します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告は「扶養控除」の確定申告にも対応しています。フォームに入力するだけで、自動で計算されるため、確定申告が簡単に完了します。

2024年度の税制改正による扶養控除の見直し

2023年12月14日に令和6年度税制改正大綱が発表され、その中で子育て世代の支援を目的とした扶養控除等の見直しが行われました。これにより、児童手当の所得制限が撤廃されるとともに、支給期間が高校生年代まで延長されることになりました。

また、「ひとり親控除」の要件と控除額についても見直しが行われ、以下の2点の変更が行われます。

- 所得金額合計を500万円以下から1000万円以下に引き上げ

- 所得税の控除額は35万円から38万円に、住民税の控除額は30万円から33万円に引き上げ

令和6年度税制改正大綱について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

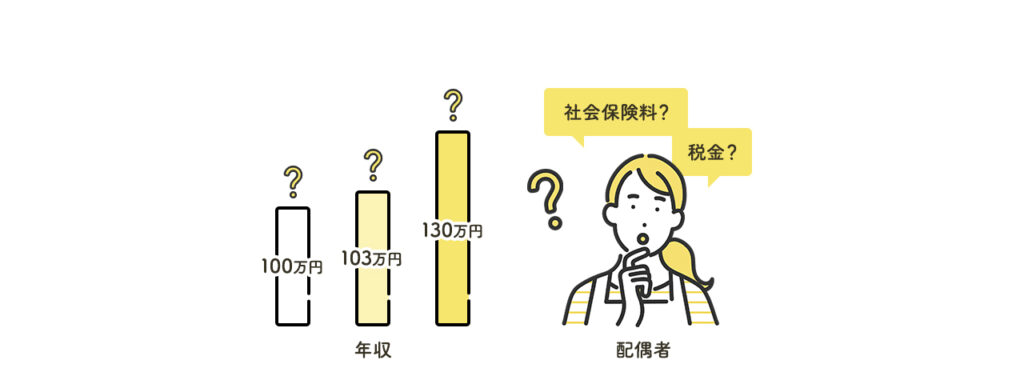

税法上の扶養・社会保険の扶養と年収の関係

パートやアルバイトをするとき「扶養内で働くとお得」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

103万円、106万円、130万円、150万円の壁など色々な壁があり、以下ではそれぞれの控除制度などの内容について説明します。

103万円の壁

103万円の壁とは、税金(所得税)のボーダーラインのことです。年収が103万円を超えると、金額に応じた所得税がかかります。

年収が103万円以下だと所得税がかからない理由は、給与による収入から控除される金額が103万円と決まっているためです。「基礎控除48万円」と「給与所得控除55万円(最低額)」を足した額が103万円までなら、所得税はかかりません。

合計所得が48万円以下で生計を一にしている親族は、扶養控除を受けられます。以下の通り、扶養控除額は年齢により異なります。

- 満15歳以下:0円

- 16歳以上19歳未満:38万円

- 19歳以上23歳未満:63万円

- 23歳以上69歳未満:38万円

- 同居以外の70歳以上:48万円

- 同居の70歳以上:58万円

106万円の壁

106万円の壁とは、社会保険への加入が必要となるボーダーラインのことです。家計を支える人の扶養に入り、同じ社会保険に加入するには、年収が106万円以下が条件となります。扶養から外れたくない場合には、年収を106万円以下に抑えなければなりません。

106万円の壁について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

130万円の壁

130万円の壁とは、社会保険の扶養範囲を超えるボーダーラインのことです。年収130万円を超えると、社会保険の扶養を外れ、自分で社会保険に加入することになります。扶養を受け続けたい場合は、扶養内での勤務を意識しなければなりません。

130万円の壁を越えた場合、社会保険の加入には以下2パターンの方法があります。

現時点で社会保険の扶養に入っている場合で、長く130万円超えの状態が続くようであれば、調査により扶養対象外と発覚し通知がくるため、収入を把握して管理することが大切です。

150万円の壁

150万円の壁とは、配偶者特別控除の金額が段階的に減少するボーダーラインボーダーラインです。扶養者が配偶者特別控除を満額受けるには、被扶養者の年収が150万円以下という条件があります。

配偶者特別控除額を満額で受けられるならば、150万円まで収入を得ても良いと考える人もいます。しかし、106万円の壁、130万円の壁を超えた時点で社会保険料の負担が増えるため、配偶者控除の恩恵も受けにくくなる可能性があります。

社会保険料を負担しても106万円、130万円を超えて稼ぎたいという場合には、150万円以下にするのではなく160万円以上稼ぐと、手取りが増えた実感を得やすいです。

扶養控除と間違えやすい控除の種類

扶養控除や配偶者(特別)控除と間違えやすい控除について、何がどのように異なるのかを解説します。

勤労学生控除

学校教育法に規定する高校や大学、高等専門学校などに通う学生で、アルバイト等の給与所得がある場合、収入金額によって「勤労学生控除」に該当することがあります。

- 給与収入が103万円以下であれば、扶養控除

- 103万円超130万円以下であれば、勤労学生控除

所得が48万円以下であれば、納税者(親)の扶養親族ですが、所得が48万円を超えてしまうと扶養親族から外れ、あなた自身が納税者となります。その際、勤労学生控除を受けることができます。

寡婦控除

「寡婦」とは、夫と死別や離婚した人で「ひとり親」に該当しない方をいいます。(令和元年分以前は夫と死別や離婚した人)寡婦控除は民法上の婚姻関係を結んだ後に、死別や離婚等、一定の事由が生じた場合に受けることができる所得控除です。

「配偶者控除」と同じく、内縁関係の妻やシングルマザーの方は、婚姻関係がありませんので寡婦控除を受けることはできません。そのかわり、一定の要件を満たせば令和2年分以降は「ひとり親控除」を受けることができるようになりました。

以下の例で見ていきましょう。

- 離婚した後、子供を連れて実家に帰る

- 生計が立てられるようになるまで、給与所得者である実家の父に扶養してもらう

- その後、パート勤務を始め、給与収入で生計を立てる

仮に実家の父の年間給与収入が2,000万円以下であれば生計を立てられるようになるまでは、父の扶養親族になることができます。

ご自身のパート勤務により給与収入を得た結果、扶養親族の要件から外れた場合に、所得金額が500万円以下であれば、ご自身の年末調整で寡婦控除を受けることができます。

寡夫控除、ひとり親控除

令和2年分以降、寡夫控除は廃止され「ひとり親控除」に統合されました。ただし、令和元年分以前の確定申告であれば寡夫控除を受けることができます。

寡夫控除の要件は以下の4点です。

- 男性であること

- 妻と死別、離婚した後、再婚していないこと

- 生計を一にする合計所得金額38万円以下の子供がいること

- 納税者本人の合計所得金額が500万円以下であること

ひとり親控除について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

扶養控除について正しく理解しましょう

扶養控除は、納税者本人の性別や所得の種類を問わず受けることができる所得控除のひとつです。しかし、年齢要件や所得要件など、控除対象とするための要件が細かく定められています。扶養控除について正しく理解し、扶養の間違いや控除し忘れがないよう注意しましょう。

はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法

確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。

①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。

②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。

③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。

追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える

有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料

マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

よくある質問

扶養控除とは何ですか?

扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳以上の人)がいる場合、一定の所得控除を受けられる制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族とは、年末時点で16歳以上の扶養親族のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

扶養控除はどのように控除を受けますか?

年末調整または確定申告で扶養控除を受けます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

扶養控除の関連記事

新着記事

メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説

メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…

詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説

本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…

詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説

未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…

詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説

米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…

詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説

個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…

詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説

新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…

詳しくみる