- 更新日 : 2025年2月27日

個人事業主が赤字でも確定申告すべき5つの理由とは?申告書の書き方やデメリットも解説

個人事業主の事業で赤字となれば、その事業については納付すべき税金はありません。よって、他に所得がなければ確定申告の必要もなくなります。

しかし、事業が赤字でも確定申告をしたほうがよいこともあります。今回は、事業が赤字であっても確定申告したほうがよいケースと赤字のときの確定申告書の書き方について解説します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。

チェックリスト付きなので、情報収集だけでなく、書類作成・申告手続きを行う時にもお使いいただけます。

この記事を読む方におすすめ

税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。

目次

個人事業主が赤字なら確定申告は不要?

個人事業主の事業が赤字となった場合、確定申告の義務はありません。ここでの「赤字」とは、所得の計算結果が「ゼロ以下」となることを指します。

個人事業の赤字となる典型的なケースは、「売上高-必要経費」がマイナスとなるケースです。赤字の原因は多々ありますが、売上高が少なかったり、必要経費が大きかったりするなど「売上高≦必要経費」となり赤字となるケースです。

この典型的なケース以外にも、次のように「赤字」を認識するケースが考えられます。

損益通算により赤字となるケース

所得税の確定申告は、個人に複数の所得があれば合算して申告します。その際、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得のマイナスは、他の所得と相殺(損益通算)できます。

例えば、事業所得と不動産所得を得る個人事業主において、事業所得で△50万円、不動産所得で40万円あったとします。このケースでは不動産所得だけを見ると黒字ですが、「損益通算」により赤字となります。

損益通算により、事業所得のマイナス分と不動産所得のプラス分を相殺し、損益通算後の所得は、△10万円(=△50万円+40万円)となります。

青色申告特別控除により赤字となるケース

青色申告の場合、最高65万円までの青色申告特別控除額が適用できます。例えば、青色申告特別控除前の所得が65万円であった場合、青色申告特別控除として最高額の65万円を適用すると所得はゼロとなります。この場合、事業上の赤字ではありませんが、申告書上は赤字の状態となります。

所得控除額が総所得金額を上回るケース

事業所得の計算では、「売上高-必要経費」により総所得金額を求め、それから所得控除を差し引き、課税総所得金額を求めます。所得控除額が総所得金額より多くなる場合には、税額の基準となる「課税総所得金額」がマイナスとなるため、申告書上は赤字の状態となります。

例えば、事業所得で100万円の所得を得た場合でも、青色申告特別控除を65万円適用し、さらに所得控除である基礎控除48万円を適用すると、赤字(△3万円 = 100万円-65万円-48万円)となります。

この他、純損失や雑損失の繰越控除により、前年以前の赤字を繰り越すことにより、申告書上は赤字となるケースなどもあります。

個人事業主が赤字でも確定申告すべき理由

個人事業主の場合、所得税の確定申告が必要なのは、納付すべき所得税がある人になります。所得税は、個人の所得(収入から必要経費を差し引いた額)をもとに所得税を計算するため、事業が赤字でほかに収入がないときは所得はゼロになり、納めるべき所得税は発生しません。つまり、確定申告は不要ということになります。

しかし、赤字で確定申告が不要な場合であっても、確定申告をしたほうがよい人もいます。ここでは、青色申告・白色申告に共通するケースを想定し、確定申告が不要な場合でも確定申告をしたほうがよい理由についてご紹介していきます。

理由1.株取引で損失があれば繰越控除できる

個人事業が赤字でも、確定申告をしたほうがよい場合は、株取引で損失がある場合、または過去数年以内に株取引による損失がある場合です。

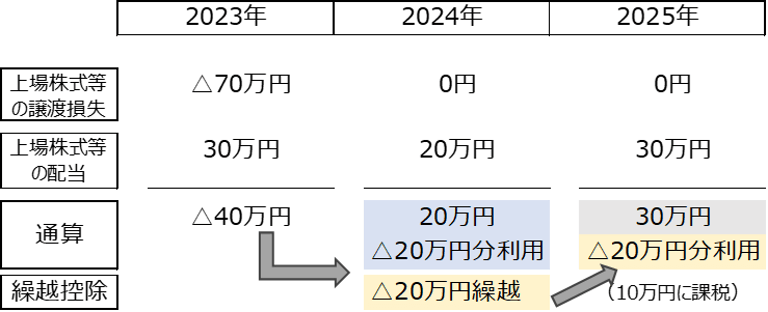

所得税の計算上、上場株式等については、譲渡損失の損益通算と繰越控除が認められています。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算とは、上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の配当にかかる配当所得や利子所得と損益通算することです。一般株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る譲渡損失とは、それぞれ別に計算します。

例えば、上場株式等の譲渡損失が10万円で、上場株式等にかかわる配当所得が30万円のときは、損益通算により、配当所得を20万円に減額できるということです。

譲渡損失の繰越控除とは、損益通算でも控除しきれない損失があるとき、翌年以後3年間まで損失を繰越控除できることをいいます。ただし、繰り越した上場株式等に係る譲渡損失は、一般株式等に係る譲渡所得等から控除することはできません。

損失のある場合は確定申告の義務はありませんが、確定申告により損失を繰り越すことにより、利益が出た年に控除できるので節税対策にもなります。

- 2023年に70万円の上場株式等の譲渡損失があった

- 2024年以降は上場株式等の譲渡は行っていない

2023年の上場株式等の配当所得30万円

→損益通算により配当所得0円

2024年の上場株式等の配当所得20万円

→2023年の譲渡損失の繰越額40万円

→繰越控除により20万円を差し引き配当所得0円

2025年の上場株式等の配当所得30万円

→2023年の譲渡損失の繰越額20万円

→繰越控除により20万円を差し引き配当所得10万円

ちなみに、上場株式等とは、上場されている株式、ETF、J-REIT、公募株式投資信託、国債や公募公社債などのうち特定公社債などをいいます。株取引でなくても、上場株式等の範囲であれば、上場株式等の配当所得や利子所得との損益通算や繰越控除が可能です。(※一般株式等に該当する非上場株式、大口株主などは対象外です。)

上記のような上場株式等の損益通算や繰越控除を行うには、確定申告が条件になっています。将来の資産形成などを目的に、証券口座を開いて株取引や投資信託を行っている方は、上場株式などの取引で損失があれば確定申告により所得税を減額できますので、制度を活用しましょう。

参考:No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁

理由2.源泉徴収分の還付を受けられることがある

報酬の種類によっては、支払者が源泉徴収を行わなければならないものもあります。例えば、公認会計士や弁護士などの特定の資格を有する人への報酬額、原稿料や講演料などは源泉徴収の対象です。

源泉徴収は、報酬の支払者が、報酬から源泉徴収分を天引きして、支払者が納税義務者に代わって納付しますので、報酬を受け取る側から見れば所得税の先払いになります。

しかし、事業が赤字で他に収入がなければ、本来、所得税は発生しないはずです。事業に関連して、原稿執筆や講演を行った場合などで源泉徴収を受けているときは、確定申告をすることによって、先払いしていた源泉徴収分の還付を受けることができます。また、源泉徴収分の還付以外にも、期中に予納額があれば還付の対象となります。

ただし、源泉徴収があっても、事業所得などの総合課税の所得とは切り離して源泉徴収を行う源泉分離課税のもの(預金の利子など)は、還付の対象とならない場合もあるため注意しましょう。

理由3.所得を証明できない

赤字でも確定申告をしたほうがよい3つ目の理由は、所得の証明になるためです。確定申告の際に、控えを添付して受付印をもらうことで確定申告書の控えが取得でき、種々の根拠資料に利用できます。仮に、受付印のある控えをなくしても、税務署に開示請求することで、納税証明書を受け取ることができ、納税証明書の中で所得金額を証明することができます。

一方、確定申告をしないということは、確定申告書の控えがないということ。所得を証明する書類を自作することも可能ですが、公的機関で受け付けられた記録がないため、客観的に所得を証明できません。所得を証明できないことで、事業融資や住宅ローンの審査で不利になってしまうことも考えられます。

理由4.国民健康保険料の算定に影響が出る

赤字でも確定申告をしたほうがよい4つ目の理由は、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があるためです。

国民健康保険料は、所得に応じて計算する所得割と、加入者全員が負担する均等割があります。このうち、均等割については、総所得金額が基準以下であれば均等割の減額を受けられます。しかし、減額判定は、世帯主と国保加入者の所得が判明しないと行えません。

確定申告をしないことで、国民健康保険料の軽減が受けられないなど、算定で不利になってしまいます。また、国民健康保険に加入している人は、住民税の申告が必要です。確定申告をしていればその情報は住民税へと受け継がれますが、所得税の確定申告をしなくても、住民税の申告だけをする場合もあります。

理由5.非課税証明書を受け取れない

赤字でも確定申告をしたほうがよい5つ目の理由は、非課税証明書を受け取れないためです。

非課税証明書とは、地方自治体が発行する、住民税が非課税であることを証明する書類です。保育園の入園などで必要となります。

非課税証明書に関連する住民税は、住民税の申告書、または所得税の確定申告をもとに計算するため、計算のもとになる書類がなければ発行できません。

マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が知っておきたい"経費"のキホンや勘定科目を分かりやすく1つにまとめた「個人事業主が知っておくべき経費大辞典」を無料で用意しております。

税理士監修で、経費の勘定科目や具体例だけでなくワンポイントアドバイスもついているお得な1冊となっていますので、ぜひ手元に置きたい保存版としてご活用ください。

赤字になった場合の申告書の書き方

赤字のときの確定申告は、通常の確定申告と同じように「確定申告書 第一表」「確定申告書 第二表」の提出が必要です。

事業所得者なら、白色申告者は収支内訳書、青色申告者は青色申告決算書の提出もしなければなりません。損失の繰越控除をする場合には、「確定申告書 第四表」も必要となります。

以下、赤字となって還付を受けるときの確定申告書の書き方についてポイントを絞って解説していきます。

以下、赤字のときの確定申告書の書き方についてポイントを絞って解説していきます。

事業所得がある場合

事業所得のある個人事業主が赤字となったときは、確定申告書第一表の「収入金額等」に金額を記載した後、「所得金額等」の「事業」(1番または2番)にマイナスを付して金額を記載します。

例えば、10万円の赤字であれば、「△100,000」のように記載します。

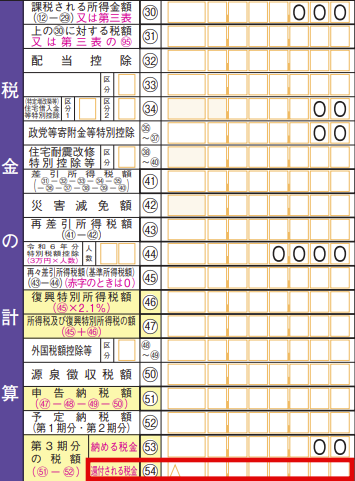

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表【令和6年分用】」を加工して作成

源泉徴収額がある場合

講演料など事業に関連して源泉徴収額(50番)があるときは、納め過ぎた分の所得税が戻ってくるので、還付される額を赤枠の54番に記入します。もちろん、事業の他に給与所得があった場合等には、給与所得に係る源泉税も50番に加算します。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表【令和6年分用】」を加工して作成

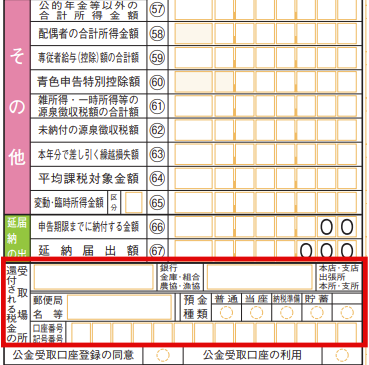

還付される税金がある場合

税金の計算で「還付される税金」があるときは、赤枠の部分に還付金の入金先である金融機関の口座情報を記入します。

なお、令和6年分の申告書には、定額減税の項目(44番)が追加されていますので、忘れずに記載しましょう。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「申告書第一表・第二表【令和6年分用】」を加工して作成

以上は、事業所得以外に収入がなく、損失申告もしないときの確定申告の手順です。

青色申告者が、翌年以後も繰越控除を受けたいときは、「確定申告書 第四表(損失申告用)」の記入と提出が必要です。

上場株式等の譲渡損失など特別な損失を申告するときは、「確定申告書の第一表」や「第二表」とは別に、「確定申告書第三表」をはじめとする定められた書類を作成します。

個人事業主の確定申告は青色申告がおすすめ

個人事業主が確定申告をするなら、青色申告をおすすめします。青色申告を選択すれば、本記事で紹介した赤字でも確定申告をすべき5つの理由に加え、純損失の繰越、または繰戻ができるためです。

純損失の繰越は、損益通算を行ってもなお純損失が残るとき、翌年以後3年間にわたり純損失の繰越が行えることです。繰越を選択する代わりに、前年も青色申告をしていれば、純損失の繰戻によって前年の所得税の還付を受けることができます。

赤字の繰越控除については、以下の記事で詳細を説明しています。

ほかにも、青色申告特別控除や青色事業専従者給与など、青色申告には白色申告にはないメリットがいくつもあります。青色申告と白色申告の違いについては、以下の記事で詳細を説明していますので、こちらもご覧ください。

マネーフォワード クラウド会社設立は、個人事業主が法人成りを検討したほうがよいタイミングをまとめた「法人化を検討すべき7つのタイミング」を無料で用意しております。

創業支援に強い税理士監修で、ポイントがまとまったお得な1冊となっていますので、ぜひ将来を見据えた情報収集でご活用ください。

赤字でも確定申告をするデメリット

確定申告の義務がない場合、確定申告をすることによる明らかなデメリットはありません。しかし、あえて確定申告のデメリットとして考えられることもあります。

ここでは、赤字でも確定申告をするデメリットをご紹介します。

資金調達に影響するおそれがある

資金調達の際、多くの場合は金融機関等から確定申告書等の控えを求められます。赤字の確定申告書や添付の青色申告決算書・収支内訳書により、赤字となった要因を説明するにあたって、計画性のなさや方向性の読み違い等が露呈し、資金調達に影響することも考えられるでしょう。

しかし、赤字であっても確定申告書を提出し、事業の透明性や誠実性を示すほうがよいと言えます。

赤字となった事実は短期的な融資の審査ではマイナスに働くことはあっても、将来的な改善計画や損失繰越控除などのメリットも説明できます。事業計画や資金繰り表などを作成し、客観的な根拠に基づいた黒字化への見込みを提示することで、マイナス面を回避できることもあります。

経費や仕入れが多いと税務調査の対象になる可能性がある

経営が赤字となれば、所得税は不要です。そのため、必要経費や仕入を売上高よりわざと多く計上して赤字申告したとします。

税務署は、申告書に記載された取引先に対して実際に取引があったかどうかを確認できるため、提出された申告書の信憑性が問われることになります。必要経費や仕入の水増しは明らかに脱税行為であり、税務調査の対象です。

一方、正しく赤字申告をした場合、たとえ税務調査となっても、取引についての説明が可能であるため、調査対応等手続きの手間は増えますが、特に税務上不利となることはありません。

赤字でも確定申告をするメリットのほうが大きい

個人事業が赤字であれば、確定申告は必要ありません。しかし、確定申告の利点、または確定申告をしないことによる欠点を考えると、必要はなくても確定申告をしたほうがメリットは大きいといえます。事業を行っているなら、確定申告は赤字でもするべきと考えて、準備を進めておきましょう。

確定申告のやり方や流れは以下の記事で詳しく説明していますので、こちらもご覧ください。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

よくある質問

赤字でも確定申告はすべき?

上場株式等で譲渡損失があるとき、原稿料や講演料を受け取ったときに源泉徴収を受けているときは確定申告をしたほうがよいです。詳しくはこちらをご覧ください。

赤字で確定申告しなかったらどうなる?

所得を証明できない、国民健康保険料の算定に影響がある、非課税証明書を受け取れない、といったデメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

確定申告の必要性の関連記事

新着記事

個人事業主は事業用口座を開設すべき?メリットや開設方法、注意点を解説

個人事業主は、事業用口座を開設することができます。事業用口座とは個人の事業用で、口座名義に屋号を入れるなどができる口座のことです。 この記事では、事業用口座の概要や事業用口座を開設するメリット・デメリット、開設するタイミング、開設方法などを…

詳しくみる個人事業主におすすめの店舗火災保険とは?保険料の相場や比較ポイントなど

店舗を構えて事業をしている個人事業主は、店舗火災保険に加入したほうがよいでしょう。なぜなら万が一、店舗が火災にあっても一定の補償を受けられるからです。 店舗火災保険は、保険会社によって保険料などが違います。今回は、店舗火災保険の保険料の相場…

詳しくみる個人事業主も社会保険適用拡大の対象!常時5人以上の個人事業所の対応を解説

社会保険の適用拡大により、個人事業主も社会保険加入が必要です。この記事を読めば、「個人事業主で社会保険が対象になる基準は?」「社会保険適用の事務手続きがわからない」という悩みを解決できます。本記事で、社会保険適用拡大の概要や、社会保険の仕組…

詳しくみる保険外交員はなぜ個人事業主?メリットや確定申告・経費についても解説

保険外交員とは、保険契約の勧誘や代理、契約後のサポートなどを行う職種です。本記事では、保険外交員の雇用形態をはじめ、個人事業主として働くメリットやデメリットについて解説します。 保険外交員にまつわるよくある質問と回答も取り上げるため、興味を…

詳しくみる個人事業主は圧縮記帳を使えない!国庫補助金等の総収入金額不算入について解説

圧縮記帳とは、課税の繰り延べをする会計処理のことを指します。税法で規定されており、企業が国からの補助金を利用して固定資産を取得した際に用います。そのため、個人事業主の場合には使えません。本記事では、圧縮記帳の概要や圧縮記帳を活用するメリット…

詳しくみる個人事業主の美容師とは?メリットや年収、経費や確定申告などを解説

個人事業主の美容師とは、法人を設立せずに独立して事業を営む美容師の方を指します。個人事業主として活躍していくためには、独立後の働き方や税務手続き、収入の安定性などを考慮する必要があります。本記事では、個人事業主の美容師の働き方や年収、メリッ…

詳しくみる