- 更新日 : 2024年10月15日

確定申告に必要な領収書とレシートの違いや保管方法を解説

事業を営んでいるなかでも頻繁にでてくる資料が領収書です。商取引においては、支払ったことを証明するための資料という位置づけですが、確定申告で必要経費を計上する証拠資料という側面もあります。今回は確定申告に必要な領収書やレシートとの違い、領収書がない場合の問題点や保管期間などについて解説していきます。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。

チェックリスト付きなので、情報収集だけでなく、書類作成・申告手続きを行う時にもお使いいただけます。

この記事を読む方におすすめ

税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。

目次

確定申告に必要な領収書とは?

確定申告において提出または提示しなければならない書類は、所得税法施行令第262条にて定められています。

所得税施行令第262条 確定申告書に関する書類の提出又は提示

所得税法では「証する書類」であれば事足り、領収書に関する具体的な要件は定められていません。そこで印紙税基本通達による第17号文書(売上代金に係る金銭の受取書)を準用するのが一般的となっています。

また、印紙税基本通達の第17文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当する要件とは、以下通りと定められています。

金銭の受取書(領収書)とは、お金をもらった人が、受け取った事実を証明するために作成するもので、お金を払った人に渡す証拠証書

注意点として、領収書のようなフォーマットでなくても相済、完了などの簡単な文言で受領事実が証明できる書類であれば、領収書と同じ効力を持つことができるとしています。

また印紙税基本通達第25条には、次のように定められています。

通則4のホの(三)に規定する「当該売上代金に係る受取金額の記載のある支払通知書、請求書その他これらに類する文書の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかであるとき」とは、売上代金として受け取る金銭又は有価証券の受取書に受取金額の記載がある文書を特定できる事項の記載があることにより、当事者間において授受した金額が明らかである場合をいう。

つまり、「領収書」として認められるために必要な要件をまとめると、以下の通りとなります。

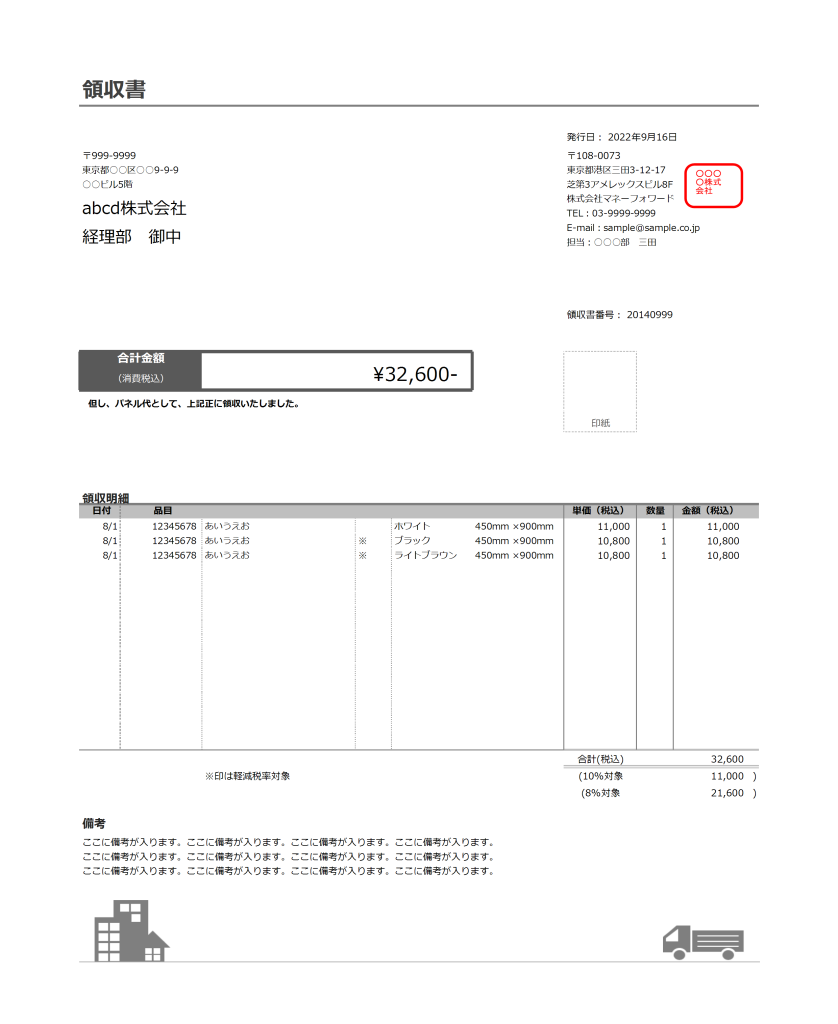

- 書類名称:請求書や領収書など、書類を総括する名称があるかどうか

- 日付:確定申告の期間内であるかどうか(令和5年分申告の場合同年1/1〜同年12/31)

- 金額:受け取り金額が記載されているかどうか

- 但書き:使用目的が控除や経費の目的に適っているかどうか

- 発行元:金銭を受け取った者が発行したかどうか

領収書を受け取るときのチェックポイント

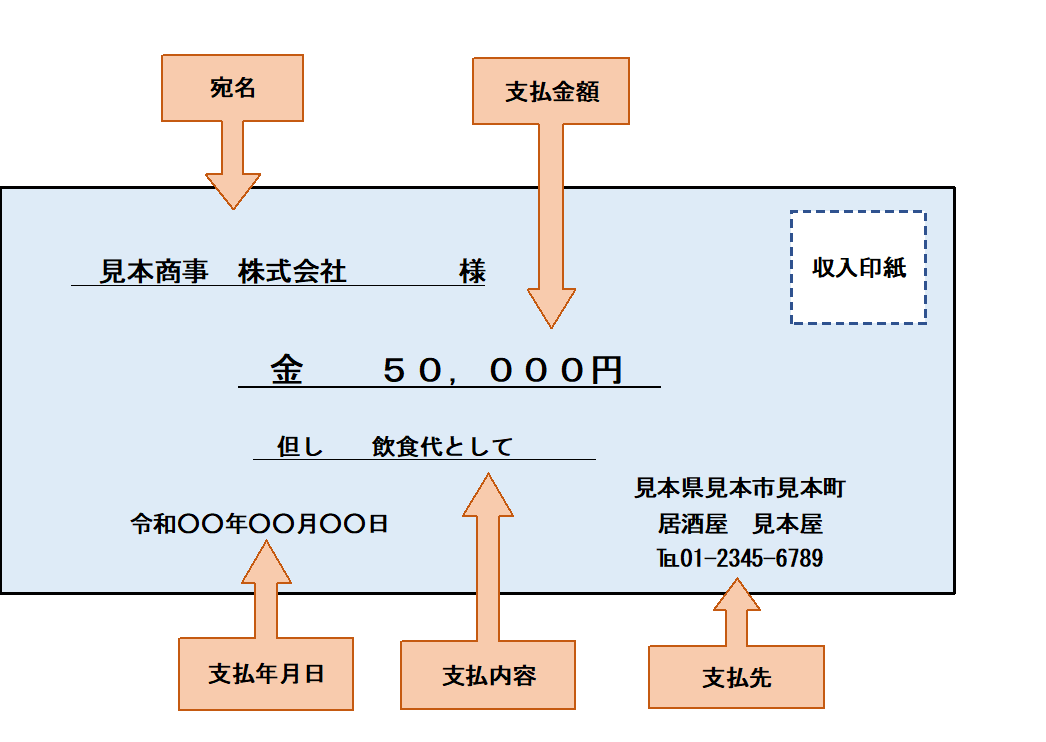

日付

支払した年月日を記載します。

支払先

支払先の氏名(名称)、住所、電話番号などを記載します。

支払内容

具体的な支払内容を記載します。

「お品代として」というただし書きが見受けられますが、これでは内容が分かりません。

特に消費税では、支払内容によって「消費税がかるもの」と「かからないもの」があります。

そこを明確にするためにも支払内容をできるだけ詳細に記載してもらいましょう。

支払金額

実際に支払った金額を記載します。

領収書を悪用するケースとして、金額を空欄にしてもらい後から自分で金額を入れるというものがあります。金額を含め、領収書に後から追記することは認められていませんので注意してください。

宛名

支払った自分の名前(宛名)を記載します。

所得税では特に記載を要しませんが、消費税法では小売業者など一定の事業者からもらうレシートを除き、領収書で「上様」のように宛名を省略することはできません。

消費税の原則課税事業者の方は正式な名称を記載してもらうようにしましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が知っておきたい"経費"のキホンや勘定科目を分かりやすく1つにまとめた「個人事業主が知っておくべき経費大辞典」を無料で用意しております。

税理士監修で、経費の勘定科目や具体例だけでなくワンポイントアドバイスもついているお得な1冊となっていますので、ぜひ手元に置きたい保存版としてご活用ください。

レシートは領収書の代わりにできる?

コンビニやスーパーで買い物をしたとき、領収書のかわりにレシートを受け取るケースがあります。

領収書には本来、次の5つの記載が求められます。

- 「いつ」 → 支払年月日

- 「だれから」 → 支払先名

- 「何を」 → 購入品名

- 「いくらで」 → 支払金額

- 「宛名」 → 支払した人

しかしレシートの場合、5.が記載されていないケースがほとんどです。なかには「上様」と記載されているようなレシートもあります。

所得税で必要経費とするためには1~4の記載があれば充分です。

問題となるのは消費税ですが、小売業者など一定の事業者が発行するレシートについては宛名の記載を省略することができます。

したがって、スーパーやコンビニのレシートも領収書の代用とすることができます。

領収書とレシートの違いについて詳しく知りたい場合は、次のリンクを参照してください。

領収書がない場合はどうなる?

もし領収書を紛失した場合、税法上はどうなるでしょうか?

結論から言えば、税目ごとに取り扱いが若干変わってきます。

所得税

所得税法施行令第232条では、必要経費を計上するための要件として「必要経費に関する事項を記録した帳簿を作成し、保存しなければならない」とされています。

裏をかえせば税法上、領収書がないからといって必ずしも必要経費が否認されるわけではありません。

領収書がなくても帳簿で支払金額や支払先、支払内容などを立証できればよいわけです。

しかし、以前から税務当局では帳簿作成の元となる証拠資料(原始記録)の保存を法制化することを要望として挙げています。

事実、国税庁のHPには「法人が保存しなければならない帳簿書類」の一つに領収書が明記されています。

所得税についても今後、法改正により領収書の保存が義務化される可能性もありますので注意が必要です。

消費税

所得税と異なり、消費税法上は領収書が必須となります。

理由は「仕入税額控除」です。

消費税の原則課税事業者の場合、消費者から預かった消費税から自社が支払った消費税を差し引きし、差額を納税します。

差し引きすることを「仕入税額控除」と呼びますが、控除の適用を受けるためには領収書の保存が必須となっています。

したがって、領収書がなければ仕入税額控除を受けることができません。

令和5年10月1日から施行された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、領収書発行者の登録番号など、一定の要件を満たした領収書でなければ、たとえ領収書があっても仕入税額控除が認められなくなりますので注意が必要です。

印紙税

印紙税法で領収書は「受取書」と呼ばれています。

印紙税は書類に記載された額面金額に対して課税される税金ですが、受取書の場合「5万円以上」から印紙税が課されます。

領収書をなくした場合に問題となるのが、領収書を再発行してもらうケースです。

当初に発行してもらった領収書に正しい金額の収入印紙が貼られていたとしても、再発行で再度、同額の収入印紙の貼付が必要となりますので注意しましょう。

マネーフォワード クラウド会社設立は、個人事業主が法人成りを検討したほうがよいタイミングをまとめた「法人化を検討すべき7つのタイミング」を無料で用意しております。

創業支援に強い税理士監修で、ポイントがまとまったお得な1冊となっていますので、ぜひ将来を見据えた情報収集でご活用ください。

領収書の保管方法は?

受領した領収書を整理する方法や保存期間について解説します。

領収書の保存方法

領収書やレシートを保存する方法は様々ですが、その一つを紹介しましょう。

毎月の領収書を月別に封筒に入れ、月別の封筒をその年分の保管箱にまとめて保管する方法です。

こうすることで、後から領収書を見直す際に、支払した年月さえわかればすぐに取り出すことができるメリットがあります。

この他にも、スクラップブックに貼り付けていく方法や、スキャナーで読み込んで電子データとして保存する方法(電子帳簿保存法)などがあります。

いずれの方法でも、会社の実情に適したやり方で確実に保存しておくようにしましょう。

領収書の保存期間

領収書をはじめとした帳簿書類には所得税法で保存期間が定められています。

帳簿や原始証憑である請求書や領収書、通帳など主要な帳票は原則として7年間の保存義務があります。

(ただし、前々年分の所得が300万円以下の場合は領収書の保存期間は5年となります。)

ちなみになぜ7年間かというと、確定申告を怠ったり脱税行為があったりした場合に、税務署が税務調査で遡及することができる期間が7年間であることがその理由です。

領収書の記載事項を確認のうえ、正しく保管しましょう

法改正による原始証憑の保存義務化、インボイス制度の導入などにより、記載事項や書類保存についてより厳格な対応が求められています。領収書の要件を理解し、正しい書類管理をしていきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

よくある質問

領収書とは何ですか?

商取引において、支払ったことを証明するために発行する書類です。こちらをご覧ください。

確定申告では領収書がないと必要経費にならないのか?

必要経費の要件に領収書は含まれていません。支払ったことを帳簿等で立証できれば必要経費として認められます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

五條市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では五條市(奈良県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確定申…

詳しくみる鶴岡市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では鶴岡市(山形県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確定申…

詳しくみる西都市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では西都市(宮崎県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確定申…

詳しくみる新居浜市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では新居浜市(愛媛県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確定…

詳しくみる矢板市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では矢板市(栃木県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確定申…

詳しくみる那須塩原市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では那須塩原市(栃木県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2025年の確定申告期間は2月17日から3月17日まで 所得税の確…

詳しくみる