- 更新日 : 2025年1月28日

個人事業主が雇う従業員の給与の決め方とは?確認項目まとめ

個人事業主が従業員を雇う場合、従業員の給与を決める必要があります。従業員の給与を決める際は、業務範囲や給料の相場などさまざまな点を考慮することが大切です。

本記事では、個人事業主が従業員を雇う場合の従業員の給与の決め方を解説します。また、従業員に支払う給与が経費にできるかどうかについてや、従業員の給与に用いる勘定科目などについても解説します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。

チェックリスト付きなので、情報収集だけでなく、書類作成・申告手続きを行う時にもお使いいただけます。

この記事を読む方におすすめ

税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主が従業員の給与を決める方法は?

まずは、個人事業主が従業員の給与を決める方法について、複数の考え方を挙げつつ解説します。

1.従業員の業務範囲や責任の程度

従業員が難易度の高い業務に従事したり、責任が重い立場についたりする場合は、その分高い給与を設定しましょう。業務の難易度や責任の重さに対して給与が低過ぎると、従業員のモチベーションが下がってしまうおそれがあります。

また、パートタイム・有期雇用労働法においては「同一労働同一賃金」という考え方に基づき、正社員とパート・アルバイトとの間に不合理な賃金格差が設けてはならないと定めています。

正社員・パート・アルバイトなど雇用形態が異なる従業員を複数雇う場合でも、業務範囲や責任の程度が同程度であれば、同じ額の給与を設定しましょう。

2.給料・時給の相場を調べる

従業員の給与を決める際は、公的機関のデータや求人サイトなどを確認して、給料・時給の相場を調べることも重要です。職種・地域・職場の規模などが同じような求人を検索し、どれくらいの給料・時給が設定されているかを確認しましょう。

自分が決めた給与が相場を下回っている場合、従業員を募集してもなかなか集まらない可能性があります。また、相場を大きく上回る給与にしてしまうと、将来的に人件費の確保が困難になるおそれがあります。

給与を決める際は、給料・時給の相場に近い額で設定しましょう。

3.最低賃金を確認する

日本では、従業員の賃金の最低額を保障するために最低賃金制度を設けています。最低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、地域ごとの「特定産業」別に定められている「特定最低賃金」の2種類があります。

個人事業主が従業員を雇う際は、地域別最低賃金と特定最低賃金の両者を下回らない額で給与を設定しなければいけません。各都道府県労働局のHPを確認して、自分の仕事の最低賃金を必ず確認しましょう。

4.試用期間を設けるか検討する

試用期間は、本採用を行う前に従業員の能力や勤務態度などを確認するための期間です。個人事業主が従業員を雇う際は、従業員と合意することで試用期間を設けられます。

試用期間において、本採用を行った場合より低い給与を設けることは問題ありません。しかし、試用期間の給与についても同一労働同一賃金の原則や最低賃金は適用されるため、抵触しないように注意が必要です。

従業員を雇う場合は試用期間を設けるかをまず検討し、設けるのであれば試用期間における給与を設定するかどうかも考えておきましょう。

5.賞与やインセンティブを設けるか検討する

給与を決める際に、業績に応じて従業員に支給する賞与や、従業員に課したノルマを達成した際に支給するインセンティブの規定を設けるケースがあります。

賞与やインセンティブを設けると、個人事業主にとっては人件費のコストが上がるというデメリットがありますが、従業員のモチベーションの上昇を期待できます。従業員のやる気を最大限に引き出したいのであれば、毎月支払う給料のほかに賞与やインセンティブを設けることも検討してみましょう。

6.給与以外の費用を見積もる

個人事業主が従業員を雇う場合、給与以外にもさまざまな費用がかかる可能性があります。給与以外の費用として、たとえば以下のようなものが考えられます。

自分の事業において従業員を雇う場合、給与以外にどのような費用がかかるか考えることが重要です。そのうえで給与額を決めて、給与以外の費用と合わせて問題なく支払えそうかを慎重に確認しましょう。

7.残業代や有給休暇の影響を考える

事業の忙しさによっては、従業員に残業をお願いする可能性も考慮する必要があります。残業代は、基本的に「(1時間当たりの賃金額)×(残業時間)×(25%以上の割増率)」の式で計算します。

個人事業主が従業員を雇う際は、どれくらいの残業をお願いするかを考慮して、無理なく支払える給与額を設定することが必要です。

また、従業員を雇う際は有給休暇を付与することが義務付けられています。有給休暇は給与の支払いがある休暇のことで、通常通りに勤務した際の給与額を支払うのが一般的です。

また、従業員の労働日数や労働時間によって、付与しなければならない有給休暇の日数は異なります。

従業員が有給休暇を取得する日は、人件費が発生するにもかかわらず、普段より人的リソースが少ない状況で仕事を進める必要があります。給与を決める際は、所定の日数の有給休暇を付与した場合に、事業の収支に問題がないかどうかも考えましょう。

個人事業主が従業員に支払う給与の計算方法

ここからは、給与計算に必要な項目や、給与から控除する項目について解説します。

給与計算に必要な項目

給与計算を行うにあたって、給与明細に記載すべき項目がいくつか存在します。給与明細に記載するべき項目と、それぞれの概要は以下の通りです。

| 項目名 | 概要 |

|---|---|

| 月の労働時間 | 従業員が実際に勤務した時間です。 出勤日数・欠勤日数・有給休暇を取得した日数などを併せて記載する場合もあります。 |

| 支給額 | 時給・月給などの基本給と、各種手当を合わせた金額です。 |

| 控除額 | 給与から差し引くべき社会保険料や所得税などの合計額です。 健康保険料・厚生年金保険料・所得税など、控除額の内訳を併せて記載することが多いです。 |

| 口座振込額 | 実際に口座に振り込まれる金額です。 支給額から控除額を差し引いた金額が記載されます。 |

各従業員の給与計算を行う際は、最初に上記4つの項目の数値を割り出しましょう。

給与から控除する項目

基本給と各種手当を合わせた給与からは、社会保険料や税金などの控除額が発生します。具体的には以下のものが控除されます。

雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の4つは社会保険料と呼ばれており、職種や従業員の給与などによって控除額が異なります。

また、所得税や住民税については、家族構成や前年の所得などをもとに控除額が決まります。

一例として、以下のような条件で勤務する従業員について、月にどれくらいの社会保険料が控除されるかを確認してみましょう。

- 年齢は20代

- 東京都内で、飲食業に従事している

- 給与は月給20万円

- 協会けんぽの健康保険に加入している

- 扶養親族は0人(扶養控除等申告書を提出済)

- 住民税の1ヶ月の控除額は6,000円とする

- 年度は令和6年度を想定

まず、社会保険料として雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料がどれくらい控除されるかを計算します。

飲食業の場合は給与の6/1,000を雇用保険料として支払います。今回の例で控除される雇用保険料は下記の通りです。

続いて、控除される健康保険料と厚生年金保険料の額を求めます。控除される健康保険料と厚生年金保険料は、従業員の月給によって定められる標準報酬月額によって決められています。

今回の例における標準報酬月額は20万円になり、この場合において控除される健康保険料は9,980円、厚生年金保険料は18,300円です。

よって、雇用保険料・健康保険料・厚生年金保険料が控除された後の金額は以下の通りです。

続いて、所得税の控除額を計算します。所得税は「社会保険料が控除された後の額」「扶養親族の人数」「扶養控除等申告書の提出の有無」に応じて控除額が決まります。今回の例においては、所得税の控除額は3,700円です。

住民税の1ヶ月の控除額は6,000円であることから、控除額の合計と、実際の口座振込額は以下のようになります。

控除額:1,200円+9,980円+18,300円+3,700円+6,000円=39,180円

口座振込額:20万円-39,180円=160,820円

個人事業主が従業員を雇う際には、毎月の給与から控除される額を正確に計算する必要があるため、経理業務をスムーズに行える体制を整えておきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が知っておきたい"経費"のキホンや勘定科目を分かりやすく1つにまとめた「個人事業主が知っておくべき経費大辞典」を無料で用意しております。

税理士監修で、経費の勘定科目や具体例だけでなくワンポイントアドバイスもついているお得な1冊となっていますので、ぜひ手元に置きたい保存版としてご活用ください。

従業員の給与の決め方の具体例・シミュレーション

ここからは、個人事業主が従業員を雇う際にどのように給与を決めるのか、時給の場合・月給の場合にわけて具体例を挙げつつ解説します。

時給の場合

まずは、以下の条件において、従業員を時給制で雇う場合の給与の決め方を考えてみましょう。

- 東京都内で雑貨店を営んでおり、アルバイトの販売スタッフとして雇う

- 労働時間は1日8時間で、週休二日制

- 公共交通機関で通勤する場合は、基本給とは別に通勤手当を支払う

まず、給与の相場を調べます。給与相場の調べ方はいくつかありますが、一つの方法として挙げられるのが、ハローワークが公表している「賃金情報、求人・求職バランスシート」を確認するというものです。

「賃金情報、求人・求職バランスシート」は各都道府県の労働局が公開している資料で、ハローワークで仕事を探す人が希望する賃金額などを確認可能です。

東京都内の給与相場を確認する場合、東京ハローワークのホームページにアクセスし「賃金情報、求人・求職バランスシート」が掲載されているページを探します。

「賃金情報、求人・求職バランスシート」が見つかったら、資料内の「有効求人数・有効求職数、求人・求職賃金状況」のページを確認し、該当する職種の賃金の欄を確認します。

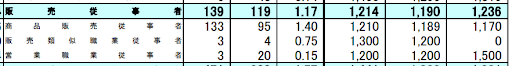

以下は、令和6年11月の「賃金情報、求人・求職バランスシート」の「有効求人数・有効求職数、求人・求職賃金状況」ページにおいて、常用的パートの販売従事者の賃金欄を抜粋した画像です。

出典元:令和6年11月「賃金情報、求人・求職バランスシート」|東京ハローワーク

今回の例においては「商品販売従事者」を確認します。右から3番目の数値が求人賃金の上限、右から2番目の数値が求人賃金の下限、一番右の数値が求職者が希望する賃金額です(いずれも平均値)。

商品販売従事者を時給制で雇う場合は、時給1,200円前後が相場の目安であることがわかるため、時給を1,200円で設定します。

通勤手当については、従業員の通勤距離に応じて額が大きく変動します。厚生労働省が行った「令和2年就労条件総合調査」においては、1ヶ月の通勤手当の平均額は11,700円という結果が出ています。

通勤手当の額は事前に決められませんが、就労条件総合調査の結果を踏まえて目安を頭に入れておくと良いでしょう。通勤手当を11,700円とした場合、今回の例における従業員1人あたりの月額の給与は以下のようになります(1ヶ月を30日と仮定しています)。

月給の場合

続いては、以下の条件で月給制の従業員を雇う例を考えてみましょう。

- 東京都内で士業を営んでおり、正社員の事務スタッフとして雇う

- 労働時間は1日8時間で、完全週休二日制

- 公共交通機関で通勤する場合は、基本給とは別に通勤手当を支払う

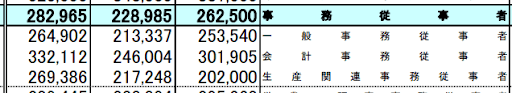

まずは、先ほどの例と同じように「賃金情報、求人・求職バランスシート」を用いて給与の相場を調べてみましょう。以下の画像は、「賃金情報、求人・求職バランスシート」から一般常用の事務従事者の賃金額について抜粋したものです。

出典元:令和6年11月「賃金情報、求人・求職バランスシート」|東京ハローワーク

今回の例の場合は「一般事務従事者」の欄を確認します。

項目は左から、以下の順となっています。

- 求人賃金の上限

- 求人賃金の下限

- 求職者が希望する賃金額

※いずれも平均値

今回は求人賃金が約21万3,337~26万4,902円と幅がありますが、求職者が希望する賃金額の平均が25万3,540円です。つまり、月給を25万円前後で設定すれば応募が集まりやすいと推測できます。今回は月給を25万円で設定します。

先ほどの例と同様に通勤手当を11,700円とすると、従業員1人当たりの月給は以下の通りです。

月給制で従業員を雇う場合、時給制で雇う場合に比べて求職者の希望する賃金額が高くなりやすいため、設定するべき給与額も上がりやすい点を頭に入れておきましょう。

個人事業主が従業員に支払う給与は経費にできる?

個人事業主が従業員に支払う給与は、事業を行ううえで必要な支出とみなされるため、経費にできます。基本給はもちろん、賞与や各種手当なども経費として計上可能です。

確定申告の際に給与を経費として計上するには、事前に給与の支払いについて仕訳を切り、帳簿に記載しておきます。

そのうえで、青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」にある「給料賃金」の欄に1年間の給与を記載することで経費として計上できます。

なお、経費にできるのはあくまで従業員に支払う給与であり、個人事業主自身が給与として受け取る分は法人成りしない限りは経費に計上できないので注意しましょう。

マネーフォワード クラウド会社設立は、個人事業主が法人成りを検討したほうがよいタイミングをまとめた「法人化を検討すべき7つのタイミング」を無料で用意しております。

創業支援に強い税理士監修で、ポイントがまとまったお得な1冊となっていますので、ぜひ将来を見据えた情報収集でご活用ください。

個人事業主が行う従業員の給与に用いる勘定科目

ここからは、個人事業主が従業員に給与を支払った際に用いる勘定科目について、ケース別に解説します。

パート・アルバイトの給与

個人事業主がパート・アルバイトに給与を支払った際に、正社員への給与と区別して仕訳を切る場合は「雑給」という勘定科目を用います。正社員の給与と区別しない場合は、後述する「給与手当」という勘定科目で仕訳を切っても問題ありません。

正社員の給与

個人事業主が正社員に給与を支払った場合は「給与手当」や「賃金手当」という勘定科目を用いて仕訳を切ります。「給与手当」や「賃金手当」は、労働に対する報酬について仕訳を切る際の勘定科目として定められています。

社会保険料

個人事業主が従業員に給与を支払う際に発生する、健康保険料や厚生年金保険料などの個人事業主の負担分は「法定福利費」という勘定科目を使って仕訳を切ります。

「法定福利費」は、健康保険法や厚生年金保険法などの法律で、事業主に負担が義務付けられている費用を指す勘定科目です。

交通費

通勤手当をはじめ、業務で必要な交通費については「旅費交通費」という勘定科目を用いて仕訳を切ります。「旅費交通費」は、業務を行ううえで必要な交通費・宿泊費などについて仕訳を切る際に用いる勘定科目です。

給与支払日より前に支払った場合

個人事業主が事業主に、給与支払い日より前に給与を支払った場合は「立替金」という勘定科目を用いて仕訳を切ります。「立替金」は、事業主が何らかの費用を一時的に建て替える場合に用いる勘定科目です。

個人事業主が行う従業員の給与の仕訳例

ここからは、個人事業主が従業員に給与を支払う際の仕訳の切り方について、例をいくつか挙げて紹介します。

1.基本給と交通費を計上し、後日従業員の口座に振り込む場合

給与として20万円の基本給と1万円の交通費を計上し、後日従業員の口座に振り込む場合、計上した時点で一度仕訳を切ります。

具体的には、下記のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 給与手当 | 200,000 | 未払費用 | 210,000 |

| 旅費交通費 | 10,000 |

そして、従業員の口座に給与を振り込んだ際は以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 未払費用 | 210,000 | 普通預金 | 210,000 |

2.社会保険料を差し引いて給与を支払う場合

従業員に20万円の給与を振り込む際に、社会保険料の控除額として3万円を差し引き、翌月に個人事業主自身が負担する分も合わせて社会保険料を納付する例を考えてみます。

まず、従業員に給与を振り込む際に以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 給与手当 | 200,000 | 普通預金 | 170,000 |

| 預り金 | 30,000 |

従業員が負担する社会保険料については、一旦預り金として処理します。

次に、個人事業主が負担する社会保険料(今回は30,000円とします)について、以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 法定福利費 | 30,000 | 未払費用 | 30,000 |

そして、個人事業主の負担分と従業員の負担分を合わせて納付する際に、以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 未払費用 | 30,000 | 普通預金 | 60,000 |

| 預り金 | 30,000 |

3.給与支払い日より前に給料を支払う場合

従業員の給与が20万円である場合に、給与支払い日より前に5万円を現金で支払うケースを考えてみます。

現金で5万円を支払った際に、以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 立替金 | 50,000 | 現金 | 50,000 |

その後、残りの15万円分の給与を口座に振り込む場合は、以下のように仕訳を切ります。

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

|---|---|---|---|

| 給与手当 | 200,000 | 立替金 普通預金 | 50,000 150,000 |

個人事業主が従業員を雇う準備や手続き

ここからは、個人事業主が従業員を雇う際に必要な準備や手続きなどについて解説します。

労働保険(労災保険・雇用保険)への加入

個人事業主が1人でも従業員を雇う場合、労災保険の加入が必要です。また、従業員が以下の2つの条件を満たす場合は、基本的に雇用保険への加入も必要になります。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合

- 31日間以上連続して雇用される見込みがある場合

なお、パート・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、従業員が要件を満たせば労災保険や雇用保険への加入が必要です。

労災保険や雇用保険に加入する場合は公的機関への届け出が必要になります。また、個人事業主は毎年、労災保険料の全額と雇用保険料の事業主負担分について支払いが発生するので頭に入れておきましょう。

法定三帳簿を作成する

法定三帳簿とは「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿を指す言葉です。それぞれの帳簿についての概要は以下の通りです。

| 帳簿の名称 | 概要 |

|---|---|

| 労働者名簿 | それぞれの労働者について、氏名・生年月日・従事する業務などの情報をまとめる帳簿です。 労働者の死亡・退職又は解雇の日から3年間保存しなければいけません。 |

| 賃金台帳 | 賃金の計算の基礎となる事項や、労働者ごとの賃金額を記載する帳簿です。 原則、最後の記入日から3年間保存しなければいけません。 |

| 出勤簿 | それぞれの労働者について、出勤日や出勤日ごとの出勤時刻・退勤時刻などをまとめた帳簿です。 原則、最後の出勤日から3年間保存しなければいけません。 |

個人事業主が従業員を雇用する場合、法定三帳簿の作成・保管が義務づけられているので、準備を忘れないようにしましょう。

労働条件通知書兼雇用契約書の交付

労働条件通知書は、雇用する従業員に対して賃金・労働時間などの労働条件を通知するための書類です。また、雇用契約書とは事業主と従業員が労働条件の内容について合意するための書類で、両者が雇用契約書に署名捺印か記名捺印をすることで労働契約が締結されます。

労働条件については、従業員に書面で内容を通知することが労働基準法で定められています。そのため、労働条件通知書は法的に作成義務がある書類です。

一方で、雇用契約書は法的な作成義務はないものの、口約束だけで労働契約を結ぶと後で言った言わないのトラブルに発展する可能性があります。後で従業員とのトラブルが起こらないように、雇用契約書も準備しておくと安心です。

税務署への届け出

個人事業主が従業員を雇用した場合は、雇用してから1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出する必要があります。

個人事業主が従業員に給与を支払う際に、給与に応じた納税額を差し引いて国へ納付する「源泉徴収」を行う必要があるため、事前に税務署へ従業員を雇用した旨を届け出なければいけません。

また、源泉徴収税は徴収した日の翌月10日までに納付するのが原則ですが、雇用している従業員が10人未満の場合は年2回(7月10日と翌年1月20日)の納付でも問題ないです。

源泉徴収税を年2回納付する場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しましょう。

労働基準監督署への届け出

個人事業主が従業員を雇う際は労災保険への加入が必要なので、労働基準監督署に労災保険の加入手続きのために届け出を行わなければいけません。

労働基準監督署への届け出を行うにあたって、以下の書類を提出する必要があります。

- 保険関係成立届(保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出)

- 概算保険料申告書(保険関係が成立した日の翌日から50日以内に提出)

概算保険料申告書を提出する際は、その年度に支払う労働保険料の見込み額を概算保険料として納付することも必要です。

ハローワークへの届け出

個人事業主が従業員を雇う場合、従業員が雇用保険の加入要件を満たすのであれば、雇用保険の加入手続きのためにハローワークへの届け出も必要です。

ハローワークへの届け出を行うにあたっては、以下の書類を提出する必要があります。

- 雇用保険適用事業所設置届(雇用保険の適用事業所になった日の翌日から10日以内に提出)

- 雇用保険被保険者資格取得届(雇用保険が適用される従業員を雇用した日の翌月10日までに提出)

雇用保険被保険者資格取得届については、雇用保険が適用される従業員を新しく雇用するたびに提出が必要なので、忘れないようにしましょう。

個人事業主が給与を決める際に気をつけること

ここからは、個人事業主が給与を決める際に気をつけることをいくつか解説します。

最低賃金や税金の変更に注意する

最低賃金や税金など、法律で定められている事項は改正される可能性があります。従業員を新しく雇う場合、以前雇ったときと最低賃金や税金に関する定めが変わっていることがあり得ます。

最低賃金や税金の変更に気づかないまま従業員を雇うと、意図せず法律に抵触してしまうおそれもあるため要注意です。従業員を雇う際は、最低賃金などについて都度確認しましょう。

スキルや経験を評価する

従業員の給与の決め方として、全員を一律の金額にするのではなく、スキルや経験に応じて異なった金額を設定するという方法もあります。スキルや経験を評価する給与体系にしていると、優秀な人材を雇える可能性があります。

自分の事業において専門的なスキルを活かせる場合は、スキルや経験を評価する給与体系にすることも検討してみましょう。

将来的な昇給や賞与を決めておく

昇給や賞与に関する事項を決めておき、従業員にその旨を伝えることで、高いモチベーションを維持して仕事に取り組んでもらえる可能性が高くなります。

逆に、昇給や賞与について何も決めていないと従業員のモチベーションが上がらず、やがて辞めてしまう可能性があります。

給与を決める際は、昇給する基準や賞与額について定め、従業員に通知することでモチベーションを高めるような取り組みも重要です。

会計ソフトの導入を検討する

個人事業主が従業員を雇うと、給与の計算や支払いを行うたびに仕訳を切る必要があり、帳簿をつける機会が増えます。また、税金や社会保険料など給与から控除される額を計算する必要もあり、手作業で行うと時間がかかってしまいます。

給与計算をはじめとした会計業務に時間を取られると、本業がおそろかになる可能性も少なくないです。会計業務にかける時間を減らすために、帳簿の記載や給与計算がスムーズにできる会計ソフトの導入を検討しましょう。

従業員の給与は、複数の注意点を踏まえてよく考えて決めよう

個人事業主が従業員を雇う場合、「業務範囲」「給料の相場」「通勤手当などの見積もり」など、給与を決めるポイントが多数あります。それぞれのポイントを頭に入れつつ、よく考えて給与を決めることが重要です。

また、個人事業主が従業員を雇う際は、給与を決めるだけでなく各種手続きを行わなければいけません。手続きの内容を確認し、期限に遅れないように対応することも意識しましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人事業主に税務調査が入る確率は?入りやすい特徴や対応を解説

個人事業主の税務調査の確率は、それほど高いわけではありません。ただし、法人と比較すると確率が低いというだけで、リスクがまったくないわけではないため注意が必要です。 本記事では、個人事業主であっても税務調査が入りやすい業種や特徴、対策方法を詳…

詳しくみる個人事業主の持ち家はどこまで経費になる?具体例や計算方法を解説

個人事業主の持ち家に関する支出は、持ち家を事業で使っている場合にのみ経費にできます。しかし、経費にできるのは支出の全額ではなく、あくまで事業で使った部分のみです。事業で使った部分が明らかでない場合は、一定の割合をもとに計算して求めましょう。…

詳しくみるフリーローンは個人事業主でも使える?審査基準・金利・注意点を解説

個人事業主の方が資金を調達するとき、「フリーローン」という言葉を耳にすることがあります。フリーローンとは、資金の使いみちが自由なローンのことで、事業資金からプライベートの費用まで幅広く利用できる点が特徴です。ただ、個人事業主であるため審査に…

詳しくみる個人事業主の個人再生とは?条件や必要書類、任意整理との違いを解説

個人事業主の個人再生とは、事業の継続や財産の維持を可能にするために、自分が抱えている借金を減額できる制度です。個人再生を行うには、裁判所を通じて所定の手続きを行う必要があります。 本記事では、個人事業主の個人再生とは何かを詳しく説明したうえ…

詳しくみる個人事業主は住宅ローンの審査に通らない?通りやすくなるポイントも解説

個人事業主は収入の安定性が低いと見られる可能性があるため、住宅ローンの審査が厳しいと言われているのが現状です。 本記事では、個人事業主が住宅ローンに通りにくいと言われている理由や金融機関が重視している点、審査に通るためのポイントを解説します…

詳しくみる個人事業主の履歴書の書き方は?職歴や経験をアピールする方法【例文付き】

個人事業主の履歴書は、業務委託や自営業、家業手伝いなど、雇用のスタイルによって記載する言葉やアピール方法が異なります。この記事では、個人事業主の履歴書や職務経歴書の書き方を例文付きで解説しています。個人事業主としての経験を元に、魅力的なアピ…

詳しくみる