- 更新日 : 2023年9月27日

所得税とは?計算方法や種類を図解でわかりやすく解説!

所得税とは、会社からもらった給料や、自分の事業で稼いだお金、アパートの家賃収入など、収入全般に対してかかる税金です。

所得は、【所得=収入ー経費】で計算されます。

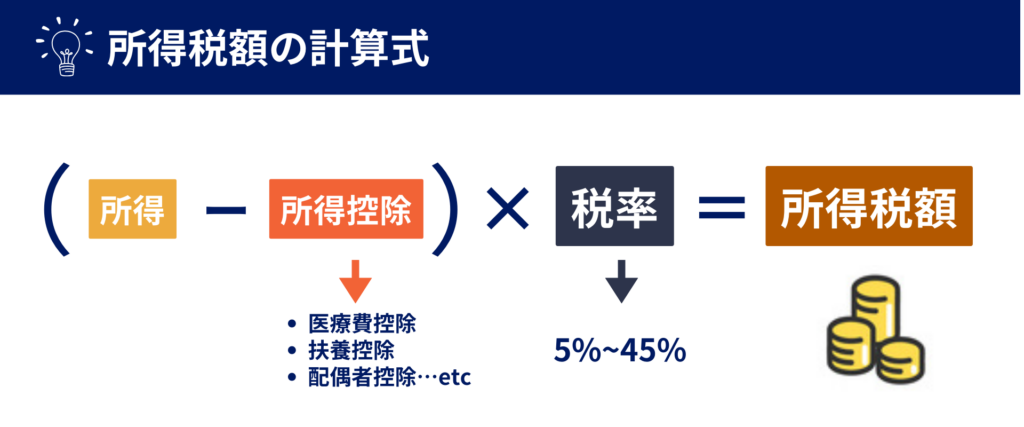

所得税の税額は、【所得税額=( 所得 - 控除 )× 税率】で決まります。(※ただし、所得税は収入の種類によって税率や計算方法が異なります)

この記事では、所得税の基礎的な説明から、計算する上で知っておくべき所得の区分、所得控除や税額控除、所得税率、納税方法などまで、わかりやすく解説していきます。

目次

フォームに順番に入力するだけで、控除や還付金を受け取るための確定申告も簡単に。「マネーフォワード クラウド確定申告」は、医療費控除・社会保険料控除、ふるさと納税・住宅ローン控除…などの各種控除がある方にも、多くご利用いただいています。

スマホのほうが使いやすい方は、アプリからも確定申告が可能です。

所得税とは?

所得税とは、個人の稼ぎである所得に対して課される税金をいいます(毎年1月1日から12月31日の1年間の所得が基準)。

給与所得のある会社員、事業所得のあるフリーランスなどの個人事業主、株式などの売買で譲渡所得のある個人など、所得があるすべての個人を対象とした税金です。

会社員であれば所得税は毎月の給与から引かれており、年末調整で精算します。個人事業主やフリーランスの方は、確定申告を行い所得税を自分で納める必要があります。

所得の種類は「給与所得」「不動産所得」「事業所得」…など、全部で10種類あるので、詳しくは「所得の種類と計算方法」の見出しで紹介します。

所得税計算の基本の考え方【6STEP】

ここからは、上記図で示した所得税計算について、より分かりやすく、図解で紹介します。

①所得金額の計算

所得税を計算するにあたり、まずは「所得」について理解する必要があります。

所得は、収入から経費を引いた金額のことです。具体的には、個人事業主の方は「総収入金額-必要経費」、会社員は「給与収入-給与所得控除(収入から差し引かれる金額)」で計算できます。

個人事業主は事業所得の計算をする際に売上から必要経費を差し引けますが、会社員の方(勤務先から給与をもらって働く人)は、必要経費相当額として、給与所得控除を引くことができる仕組みです。

非課税所得について

個人が手にする収入のなかには、非課税に分類されるものがあります。これらを非課税所得とよび、非課税所得は、所得税の計算の際に、収入金額から差し引くことが認められています。

たとえば、会社員の給与所得のなかでは、一定額以下の通勤手当や、出張手当等は非課税所得に該当します。

【非課税の手当の例】

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

そして非課税所得とおなじく、この段階で収入から差し引くことができるのが「給与所得控除」もしくは「経費」です。

②課税所得金額の計算(所得控除について)

所得金額を算出したあと、そこから各種所得控除を差し引き、課税所得金額を計算します。

※控除(こうじょ)とは、「差し引く」という意味がある言葉です。

所得控除は、所得税の課税所得を減額する控除で、損益通算と繰越控除のあとの総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順)から差し引きます。所得控除は全部で15種類。納税者個人の事情を加味した控除です。

所得控除については、以下の記事で詳しく解説しています。

この所得から各種控除を引いて、税率をかけたものが所得税額となります。そのため、年収や売上の全額に対して所得税がかかるわけではありません。

③所得税額の計算(所得税の税率について)

課税所得金額を算出したのち、金額に応じた税率をかけて所得税額を計算します。

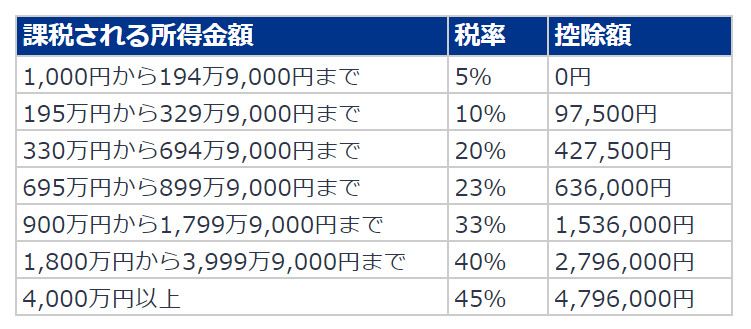

所得税の税率は、課税される所得金額に対して区分が決まっています。

上記の所得税の速算表(平成27年分以降)を使うと、所得税の金額を簡単に求められます。

たとえば、課税所得340万円に対し税率20%を掛け合わせると68万円となります。ここから427,500円を差し引くことで、正しい税額である252,500円が算出可能です。

④基準所得税額の計算(税額控除について)

所得税額からさらに差し引くことのできる控除があり、これを「税額控除」と呼びます。

「所得税額」から「税額控除(所得税額から差し引かれる金額)」を差し引いたものが、「基準所得税額(所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)」です。

税額控除は、所得控除とは異なり、所得税額から直接差し引くことができるため、最終的に所得税の金額に大きなインパクトを与えます。

税額控除と認められるものにはいくつかの種類がありますが、代表的なものは、政党等や認定NPO法人等に寄付をした場合や、住宅の新築や増築をした場合に利用できる控除です。

課税総所得金額の税額(総合課税の税額)から控除しますが、それでも税額控除が残るときは、分離課税である山林所得の税額、退職所得の税額の順に控除します。

税額控除については、以下の記事で詳しく解説しています。

⑤復興特別所得税額の計算

復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までに生じる所得について、特別に課せられる税金です。

復興特別徴収税を算出するには、基準所得税額に2.1%をかけて計算します。たとえば、通常の所得税率が10%の個人の場合、10.21%をかけたものが最終的に源泉徴収される税額となります。

⑥所得税の申告納税額の計算

ここまでで所得税額および復興特別所得税額をあわせた納税額が算出されました。所得税の場合、会社員であれば源泉徴収で、個人事業主の場合は予定納税で所得税を先払いしている分があります。納付税額の計算では、これらのすでに納めた税額を差し引き、最終的に納付する税額を計算します。

個人事業主で予定納税を行うのは「その年の5月15日において、前年の所得税額をもとにして計算した予定している所得税額が15万円以上になる」場合です。所得税を確定申告時に一括して支払うのではなく、第1期と第2期に分けて先に納税し、過不足を確定申告時に清算する流れとなっています。

この際、会社員であっても個人事業主であっても、最終的な納付税額で所得税が過払いとなれば税金の還付を受けられます。

給与所得の所得税の計算方法

給与所得とは、雇用契約によって支払われる給与や賃金、俸給、賞与、委任契約による役員報酬を指す所得です。給与所得は、以下の計算式を使って算出します。

このあとの給与所得の所得税の計算方法も、基本的には前述した所得税の計算方法がベースです。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、所得税の計算において、給与収入から控除が認められている金額です。給与所得者は経費の算入が認められていないため、仕事に使ったであろう費用を概算し、給与収入から差し引くしくみになっています。以下は、2020年(令和2年)分以降の給与所得控除の一覧表です。

【令和2年分以降の給与所得控除】*A~Dは給与収入の額を表します。

このほか、給与所得控除の2分の1以上を超えた特定の支出があったときは特定支出控除、年金所得も有する場合などは所得金額調整控除が行われることがあります。

給与所得の計算例

以下は、給与収入500万円だった場合の例です。

所得税と源泉所得税の違い

源泉所得税とは、源泉徴収によって納付する所得税です。

源泉徴収制度とは、給与や報酬を支払う場合、支払元である企業・事業主が、所得税を給与から天引きし、納税者の代わりに国に納める制度です。

所得税という、収入に対して課せられる税金の枠組みがあります。

そのなかに企業が給与から天引きした税金を個人に代わり、国に前もって納税する源泉所得税がある、と理解するとよいでしょう。

所得税はいくらから発生する?

結論、収入金額が103万円以下で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。

パート・アルバイトなどの収入は、基本的に「給与所得」となります。

給与所得の金額は、年収から「給与所得控除額(最低額は55万円)」を差し引いた残額となります。

つまり、給与所得控除額55万円+所得税の基礎控除額の48万円を加えた金額が103万円となり、収入金額が103万円以下であれば所得税はかかりません。

ただし学生の場合は「勤労学生控除(控除額27万円)」があるので、収入金額が130万円までは所得税がかかりません。

年収103万円の壁とは?

親や配偶者に扶養されている場合、アルバイト・パートの収入は「103万円」を超えないほうがいい場合があります。

これがいわゆる「年収103万円(給与収入103万円)の壁」であり、年収103万円の壁には2つの意味があります。

| 年収103万円の壁の2つの意味 |

|---|

|

1.の「自分の収入に所得税がかかり始める」については、前述したとおりです。

2.の「扶養者の所得税・住民税が増える」は、親などに扶養されている学生やフリーターの方の収入が103万円を超えると、税制上の扶養から外れます。そのため、扶養者の税金負担が増えます。

ただし配偶者の扶養控除は「配偶者特別控除」が受けられるので、配偶者特別控除の満額38万円が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインです。(※扶養者の所得制限など条件あり)

参考:No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか|国税庁

所得税と年末調整・確定申告の関連性

所得税の納税方法として関連する用語が、「年末調整」と「確定申告」です。

年末調整とは?

年末調整とは、会社が従業員に支払った給料や賞与から源泉徴収した税額の年間の合計額と本来徴収するべき所得税の一年間の総額を再計算し、過不足金額を調整して年税額を一致させる精算の手続きです。

基本的に、年末調整は原則として会社に在籍する従業員すべてが対象となります。しかし、給与等が2,000万円を超える従業員は年末調整の対象から外れることを覚えておきましょう。その場合、確定申告が必要になります。

参考:年末調整|国税庁

確定申告とは?

確定申告は、個人事業主やフリーランスの方が、毎年2月16日から3月15日の期間に、自分で前年の所得を申告する手続きを指します。

個人事業主やフリーランスの方は、自分で所得税を納税しなければなりません。

会社員は基本的に確定申告をする必要はありませんが、一定額の医療費を支払ったため医療費控除が受けられる場合や。副業収入を申告しなければならない場合は会社で行う年末調整とあわせて、自分で確定申告を行います。

参考:所得税の確定申告|国税庁

所得税の納税方法

所得税はどのように納税するのか、会社員の場合、個人事業主の場合などに分けて説明します。

参考:納税の方法|国税庁

会社に属している場合

勤務先と雇用契約を結んでいる被雇用者は、毎月の給与等が支払われる際に、源泉徴収税として概算の所得税等が天引きされます。また、年間の所得税額の確定と調整は、必要書類を提出することで、勤務先が年末調整(1年間の所得税を計算し概算分との差額を還付又は徴収)します。

年末調整の分も含め、会社が毎月源泉徴収している概算所得税等は、従業員に代わって会社が納税するため、収入が会社からの給与のみであるなら、個人が確定申告を行う申告する必要はありません(医療費控除や住宅ローン控除の初年度の適用を受ける場合等には、確定申告が必要です)。

個人事業主の場合や副業をしている場合

源泉徴収の対象になっている所得を除き、所得税は個人が申告して納税する必要があります。個人事業主のように自分で経費を計算しなければならない場合には、確定申告で課税所得を算出し、納税額を決めなければなりません。

また、勤務先から年末調整を受ける会社員であっても、副業などで一定の給与外所得がある場合は、確定申告をしなければなりません。納税方法には、税務署の窓口での納税のほか、口座振替による納税、e-Taxを利用した電子納税などがあります。

| 確定申告後の所得税の納付方法 |

|---|

|

なお、所得が課税されるほどない場合であっても、確定申告により源泉徴収されていた所得分の還付を受けられますので、納税額の有無に関わらず、確定申告の必要がある点は変わりません。

所得の種類と各所得の計算方法

所得税は所得の種類によって計算式が異なります。

所得税法では、所得を10種類に区分しています。

| 【所得の種類】 |

|---|

社会政策上の理由などにより一部非課税とされる所得がありますが、一般的に得られる所得は上記のいずれかに分類され、所得税の課税対象とされています。

給与所得

給与所得の説明・計算方法は、こちらの見出しで詳しく解説しています。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付のほか、地上権や借地権のような不動産の上にある権利の設定と貸付、船舶や航空機の貸付、による所得をいいます。不動産の貸付で発生する所得とは、具体的には地代や家賃、礼金、権利金などのことです。

事業的な規模であっても不動産貸付による所得は、事業所得ではなく不動産所得に区分しますが、サービスの提供を主としたホテル業や下宿は事業所得などに区分します。また不動産を売買した際の利益は、譲渡所得に分類されます。所得の区分に迷ったら、どのような目的で不動産を扱っている内容で判断すると良いでしょう。

不動産所得は、以下の計算式を使って求めます。

不動産所得に関わる必要経費とは、不動産の貸付にあたって不可欠な支出のことです。具体的には固定資産税や損害保険料、修繕費、建物などの減価償却費などが該当します。

事業所得

事業所得とは、事業を営むことで得た所得であり、主に本業から生じる所得をいいます。事業として区分される業種は、農業、漁業、製造業、小売業、などさまざまです。事業を営んでおり、反復継続して所得が発生するようなときは、事業所得として計算します。

フリーのWebデザイナーのデザイン報酬、フリーライターの報酬、Youtuberの広告収入、アフェリエイターの広告収入なども、本業にしているのであれば事業所得です。

なお、確定申告書上は、同じ事業所得でも、農業による事業所得(農業所得)とそれ以外の事業所得(営業所得)で区分して計算しますので、両方で所得がある場合は分けて計算しなければなりません。

事業所得は、以下の計算式を使って求めます。

事業にかかる必要経費とは、事業を行う上で必要な支出で、販売用商品の購入額、事務所の家賃、事務用品の購入費、事業で使用した電気代や水道料金、などが該当します。

配当所得

配当所得とは、出資者や株主が受け取る法人の剰余金や利益の配当、投資法人からの金銭の分配、投資信託の収益の分配などによる所得のことです。

配当所得は、以下の計算式を使って求めます。

取得に要した借入金の利子は、株式などの保有期間に対応する部分に限り収入から差し引けます。ただし、譲渡した株式の配当に関わるものなど、一部の借入金の利子は、配当所得の計算上、控除できません。

なお、配当所得は配当の支払時に源泉徴収される所得で、原則は確定申告を必要としますが、一定の配当については確定申告不要制度の選択もできます。

退職所得

退職所得とは、退職時に勤務先から一時金として受け取る退職手当、社会保険制度の退職一時金、適格退職年金契約による退職一時金などをいいます。

退職所得の計算式は、以下のとおりです。

*ただし、特定役員(勤続5年以下)の退職手当は、退職所得の計算上1/2はしません。

退職所得計算上の、退職所得控除額とは、以下の計算によって算出した額のことです。障害者になったことが直接的に起因して退職したときは、退職所得控除額に100万円が加算されます。

【退職所得控除】

〈退職所得の計算例〉

勤続年数25年、2,000万円を退職金として受け取った。特定役員には該当しない。

退職所得は分離課税の対象で、他の所得と分けて税金が計算されます。これは他の所得と合算することで、税率が上がり、税負担が重くなることを防ぐためです。退職所得は金額が大きく、退職後の生活にも影響することから税制上優遇されています。

利子所得

利子所得とは、国債や地方債、社債の利子、預貯金の利子、公社債投資信託の収益の分配などによる所得のことです。利子所得は対象が限られており、一般的に利子といわれるものでも、個人間の貸付による利子、金融業者として金銭を貸付けたときに得た利子などは、利子所得には含みません。

利子所得の計算式は以下のとおりです。

利子所得は他の所得と分離して税金を計算する源泉分離課税に該当します。金融機関から入金される金額は、所得税等が徴収されたあとのものです。利子所得は経費や控除がなく、税金を再計算する必要がないため、確定申告を行う必要はありません。

ただし、国債や地方債などの特定公社債等の利子については申告分離課税の対象となり、確定申告の有無を選択できます。

譲渡所得

譲渡所得とは、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡を除いた、販売が目的でない資産の譲渡に関わる所得をいいます。所有している土地や建物の売却益、所有する株式の売却益をイメージするとわかりやすいかもしれません。

譲渡所得は、譲渡する資産によって適用される課税方式が分離課税(ほかの所得と分けて税金の計算をする)、総合課税(ほかの所得と合算して税金の計算をする)に分けられ、扱いが異なります。

譲渡所得のうち、ゴルフ会員権、貴金属などは総合課税、株式、投資信託、債券、土地や建物は分離課税に分類されます。

①土地や建物の譲渡所得

*取得費:土地の購入費、建物の購入費から減価償却相当額を差し引いた金額、造成費、など

*譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、土地を売るために要する建物の取り壊し費用、など

特別控除とは、土地や建物の譲渡に関する特別控除のことです。公共事業のために売却したときの5,000万円の控除、マイホームを売却したときの3,000万円の控除、などがあります。

参考:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁

②株式等の譲渡所得

株式等の譲渡所得は分離課税で、上場株式等と一般株式等(非上場株式など)に分けて譲渡所得を計算しなくてはなりません。上場株式等、一般株式等のどちらも同じ計算式を用います。

③そのほかの譲渡所得

土地や建物、株式等の譲渡のいずれにも該当しない資産の譲渡は、総合課税の対象です。具体的には、ゴルフ会員権の譲渡、貴金属の譲渡などで生じた所得が該当します。なお、所有期間5年を区切りに短期譲渡所得(所有期間5年以下)と長期譲渡所得(所有期間5年超)に分け、異なる計算式を使います。

③-1.短期譲渡所得

→短期譲渡所得全額を総合課税の対象とします。

③-2.長期譲渡所得

→長期譲渡所得×1/2を総合課税の対象とします。

*特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得あわせて最大50万円で、両方あるときは短期譲渡所得から先に控除します。

参考:No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)|国税庁

山林所得

山林所得とは、5年を超えて所有する山林を伐採して譲渡、又は立木のまま譲渡したときの所得をいいます。ただし、所有期間5年以内の山林の譲渡は事業所得や雑所得に、山林を山ごと譲渡する場合の土地部分は譲渡所得として処理します。

山林所得の計算方法は以下のとおりです。

*必要経費は植林費などの取得費のほか、維持管理費、伐採費、搬出費などのこと。伐採又は譲渡の15年前の12月31日以前から山林を所有している場合は、特例により、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた額から50%相当を概算経費控除として必要経費にできる。

また、山林所得は、ほかの所得とは合算しない分離課税の対象であり、5分5乗方式(計算式:(課税山林所得金額×1/5×税率)×5)という独自の計算方法で税額を出します。

一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や資産譲渡の対価などに該当しないもののうち、上記で取り上げた8種類の所得区分に該当しない所得をいいます。具体的には、生命保険の満期保険金と損害保険の満期返戻金(いずれも受取人が契約者として保険料を負担していた場合)、懸賞、賞品、競馬の払戻金などです。

一時所得は、以下の計算式により算出します。

→ 一時所得×1/2を総合課税の対象とします。

雑所得

雑所得とは、これまで説明してきた9種類の所得の区分のいずれにも該当しない所得です。代表的なのは公的年金等(国民年金や厚生年金による老齢年金など)で、ほかに、副業による所得、講演料の受け取り、生命保険契約による年金、などが該当します。雑所得はさらに公的年金等、先物取引、そのほかの雑所得の3つに分類され、それぞれ異なる計算式で所得が計算されます。

①公的年金等

公的年金等は、以下の計算式により計算します。

2020年(令和2年)分以降の公的年金等控除額は、従来からの65歳未満と65歳以上の区分に加え、公的年金等の雑所得を除いた合計所得金額1,000万円以下、1,000万円超2,000万円以下、2,000万円超の3つに区分して計算します。

*合計所得金額とは、損益通算後の、給与所得、不動産所得、事業所得、総合課税の利子所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得、総合課税の長期譲渡所得の1/2、一時所得の1/2、総合課税の雑所得に、山林所得と退職所得を加えた額をいいます。

公的年金等控除額は、定額控除額と定率控除額の合計額で算出します。公的年金等雑所得を除いた合計所得金額1,000万円以下の定額控除は40万円、1,000万円超2,000万円以下の定額控除は30万円、2,000万円超の定額控除は20万円です。定率控除は、以下のとおりです。

【公的年金等の定率控除】

・65歳未満の場合

・65歳以上の場合

*公的年金等の雑所得を除いた合計所得金額1,000万円以下のときは最低保証額60万円(65歳以上は110万円)、1,000万円超2,000万円以下のときは50万円(65歳以上は100万円)、2,000万円超のときは40万円(65歳以上は90万円)です。

公的年金等控除額の計算は少し複雑ですので、国税庁の「公的年金等に係る雑所得の速算表」を利用するのが便利です。

〈年金所得等の雑所得の計算例〉

公的年金300万円を受給している70歳、ほかに所得はない(合計所得1,000万円以下)

65歳以上、公的年金等除く合計所得金額1,000万円以下の人の最低保証額は110万円。

なお、公的年金等は支払時に源泉徴収されますが、年末調整はありません。そのため確定申告を行い、源泉徴収分との差額を精算する必要があります。

②先物取引に関わる雑所得等

一定の先物取引の差金等決済については、先物取引に係る事業所得、先物取引に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得を合算し、ほかの所得と分けて、申告分離課税で税額を計算します。

参考:No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例|国税庁

③そのほかの雑所得

公的年金等にも先物取引に関わる雑所得等にも該当しない雑所得は総合課税の対象です。

以下の計算式により算出します。

非課税所得とは

非課税所得に分類されるのは、財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄の利子所得、給与所得者の通勤手当、生活必需品の譲渡による所得、学資保険金、損害保険金、傷病手当、健康保険などからの給付金、生活保護の給付金、遺族年金、宝くじ当選金、などです。

所得計算後の損益通算について

各種所得の計算が済んだら、損益通算(利益と損失の相殺)を行い、合計所得金額を計算します。損益通算は、以下の順序で行います。

所得税の損益通算の順序

| ①不動産所得または、事業所得 |

|---|

| 金額の計算上生じた損失の金額を、経常所得の金額から控除する。※経常所得の金額とは利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得及び雑所得の金額をいいます。 |

↓

| ②総合短期譲渡所得、総合長期譲渡所得 |

|---|

| 金額の計算上生じた損失の金額を、一時所得の金額から控除する。 |

↓

| ③上記1による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額 |

|---|

| 譲渡所得の金額及び、一時所得の金額(上記2の控除後の金額)から控除する。 |

↓

| ④上記2による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額 |

|---|

| 経常所得の金額(上記1の控除後の金額)から控除する。 |

↓

| ⑤上記4までの控除をしてもなお控除しきれない損失の金額 |

|---|

| 山林所得の金額及び、退職所得の金額から順次控除する。 |

↓

| ⑥山林所得の金額の計算上生じた損失の金額 |

|---|

| 上記5まで適用後の経常所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び退職所得の金額から順次控除する |

総合課税以外の損益通算

申告分離課税の、上場株式等の譲渡所得・利子所得・配当所得、一般株式等の譲渡所得・配当所得、はそれぞれ損益通算できます。

損益通算後、雑損失の繰越控除や純損失の繰越控除があれば、損益通算後の合計所得金額から差し引きます。(繰越控除は申告年より前に赤字があったときに発生)

繰越控除後の総所得金額等(総所得金額、山林所得金額、退職所得金額)から所得控除(次項で説明)を差し引いた額が、課税所得の額です。

総合課税に該当する所得は、所得控除後の課税総合所得で税額を計算します。総合課税の税率は5~45%の超過累進課税です。課税所得の区分に応じた税率で算出しますが、計算が複雑になるため、通常は以下の速算表を使って総合課税の所得税額を出します。

なお、分離課税は所得の種類でも説明したように、総合課税とは分けて計算し、各種税率を乗算して税金の計算を行います。

【所得税の速算表】

所得や所得税の計算の流れをつかもう

会社員の場合は、基本的には勤務先が源泉徴収と年末調整を行いますので、個人で税額を計算して申告する必要はありません。しかし、個人事業主、複数の所得がある人などは、確定申告による所得税の申告と納税が必要です。特に事業を営んでいる場合は、所得税を計算する前の所得の計算も複雑になりますので、会計ソフトなどをうまく活用すると良いでしょう。

はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法

確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。

①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。

②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。

③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。