- 更新日 : 2025年7月7日

求人を検討している個人事業主向け!雇用手続きから保険・税務を解説

個人事業主でも、事業が拡大し忙しくなれば従業員の求人を検討する場面が出てきます。しかし、個人事業主が人を雇用する際には、法人企業と同様に様々な手続きや制度対応が必要です。

本記事では従業員を雇用する個人事業主が押さえておくべき法的手続きや効果的な求人媒体の選び方、確定申告への影響・税務上の留意点までを解説します。

おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主が従業員を雇用する際の手続き

個人事業主が新たに従業員を雇う場合、まず行うべき公的な手続きを確認しましょう。

労働条件の通知と雇用契約

従業員の採用が決まったら、労働基準法に基づき労働条件を書面で通知する必要があります。「労働条件通知書」を作成し、雇用する従業員に対して賃金(給与額や支払日)、労働時間(勤務時間や休憩時間)、休日休暇、仕事内容、雇用期間、契約形態、勤務地、退職に関する事項などの労働条件を明示しましょう。労働条件通知書を交付することで、後々のトラブル防止になり、労働者側も安心して働けます。必要に応じて雇用契約書を双方で取り交わし、就業規則や機密保持契約書(NDA)へのサインを求めることも検討してください。

労働保険の加入手続き

労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称で、従業員を1人でも雇用する場合に事業主が必ず加入しなければならない保険制度です。労災保険は労働中や通勤中の怪我・疾病に対する補償、雇用保険は失業時や育児・介護休業時の給付などを目的としています。個人事業主が初めて従業員を雇った場合、遅滞なく労働保険の加入手続きを行いましょう。

労災保険

まず労災保険については、従業員を雇用した日から10日以内に「労働保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署へ提出し、事業所として労災保険に加入する手続きを行います。あわせて雇用の翌日から50日以内に「労働保険概算保険料申告書」を提出し、年度末までの労災保険料を見積もって納付します。労災保険は事業主負担の保険料によって賄われ、労働者は保険料を負担しません。

雇用保険

次に雇用保険について、従業員が1週間あたりの所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引き続き雇用される見込みである場合には加入が必要です。該当する従業員を雇用したら、雇入れから10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワーク(公共職業安定所)に提出し、雇用保険への加入手続きを行います。これによって従業員に雇用保険被保険者資格が付与され、万一離職した際には失業給付等を受けられるようになります。なお、雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担し、給与支払い時に労働者負担分を控除して納付します。

なお、個人事業主本人は原則として労災保険・雇用保険の被保険者とはなれなません。

社会保険の加入手続き

社会保険とは、健康保険(医療保険)や厚生年金保険(年金)および40歳以上の場合の介護保険の総称です。個人事業所の場合、常時5人以上の従業員を使用している事業所は(一部業種を除き)社会保険の強制適用事業所となります。製造業・商業・金融業など大半の業種で従業員が常時5人以上いれば健康保険・厚生年金への加入が法律上義務付けられます。したがって、個人事業主であっても従業員が5人以上になった時点で、日本年金機構(年金事務所)に「新規適用届」等の所定書類を提出し、健康保険・厚生年金の加入手続きを行わなければなりません。提出期限は要件を満たした日から5日以内と定められているため迅速な対応が必要です。

一方、従業員が5人未満の小規模な個人事業所の場合、現在の法律では健康保険・厚生年金への加入義務はありません。このような事業所は任意適用事業所として、希望すれば社会保険に加入することも可能です。社会保険に加入すると事業主・従業員双方に保険料負担が生じますが、従業員にとっては厚生年金への加入により将来受け取れる年金額が増え、健康保険の給付も手厚くなるなど福利厚生の向上につながります。従業員の定着率向上や安心感の提供というメリットもあるため、従業員数が少ない場合でも事業の状況に応じて加入を検討すると良いでしょう。

税務署への届出(給与支払事務所等の開設届)

個人事業主が初めて従業員に給与を支払うことになった場合、税務署への届出も必要です。従業員を雇用して給与支払いを開始してから1か月以内に所轄税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。この手続きにより、税務署に対して自社(自分の事業所)で給与の支払い事務を開始したことを届け出ます。もし事業開始当初から従業員を雇う予定であれば、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する際に、その旨を記載しておくことも可能です。

源泉徴収の準備と実施

従業員に給与を支払う際は、所得税の源泉徴収を行う義務があります。源泉徴収とは、給与や賞与を支払う際に所定の所得税額をあらかじめ差し引いて、事業主が従業員に代わって国に納める仕組みです。適切に源泉徴収を行うため、従業員を雇ったらまず「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員本人に記入して提出してもらい、事業主側で保管します。この扶養控除等申告書にはその従業員の扶養家族等の情報が記載され、これを基に源泉徴収すべき所得税額が決定されます。仮にこの申告書の提出がない場合、事業主は所得税を高い税率(原則として給与額の一律20.42%)で源泉徴収しなければならない決まりです。従業員が入社したら扶養控除等申告書を必ず提出してもらいましょう。

源泉徴収する所得税額は国税庁の定める「源泉徴収税額表」に基づいて算出し、給与支給時に天引きします。差し引いた源泉所得税は、原則として翌月10日までにまとめて管轄税務署へ納付しなければなりません。また、源泉徴収した所得税については、年末に年末調整を行う必要があります。年末調整後、翌年1月末までに従業員一人ひとりの「源泉徴収票」を作成して従業員に交付するとともに、従業員の住所地の市区町村へ「給与支払報告書」を提出します。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

外注(業務委託)と従業員雇用の違い

人手が必要になったとき、個人事業主が選択できるのは従業員を雇用する方法と、外部に業務を委託する外注の方法です。この2つは契約形態・法的義務・税務面などが大きく異なるため、それぞれの違いを正しく理解して選択することが必要です。

契約形態と業務指示

従業員雇用の場合は労働契約に基づき、事業主が勤務時間・場所・業務内容を具体的に指示できます。一方、業務委託契約は請負契約や準委任契約に分類され、外注先は独立した事業者として成果物や役務を納品します。委託先に対して、勤務時間や具体的な作業手順の指示を出すことはできず、作業の進行は受注者の裁量に任される点が大きな違いです。雇用関係には指揮命令権があり、外注にはそれが存在しないという点が両者の本質的な区分となります。

保険・税務における取り扱い

従業員を雇用した場合、労災保険・雇用保険の加入が義務づけられ、一定の要件を満たせば社会保険の加入も必要です。給与から所得税を源泉徴収し、年末調整も行わなければなりません。対して外注は原則として独立した事業者であるため、社会保険・雇用保険の手続きは不要です。また報酬支払いに際しても、通常は源泉徴収の義務はありません。ただし、原稿料やデザイン料など一部の業務については源泉徴収義務(10.21%)が課される場合があります。さらに、外注費は消費税法上「課税仕入れ」として処理でき、インボイス制度においても適格請求書の発行対象となります。給与は不課税支出であるため、帳簿上「給与」と「外注費」を明確に区分して管理する必要があります。

コスト面と業務運営上の違い

外注は、社会保険料や福利厚生費が不要であるため、雇用に比べて固定費が抑えられるという利点があります。加えて、仕事量に応じて契約を変更できるため、業務が減少した際には比較的柔軟に支出を調整できます。一方で、契約に定めた範囲以外の仕事を頼みにくく、長期的なノウハウ蓄積や人材育成といった観点では不利となる場合もあります。継続的に関わってもらいたい人材や、社内にナレッジを貯めたい場合には、雇用契約による従業員としての採用が望ましいです。

個人事業主の求人媒体の選び方

人を採用しようと決めたら、求人媒体の選定が重要です。それぞれ特徴が異なるため、自社(自分の事業)の規模や求める人材像、採用予算に合わせて適切な媒体を選びましょう。

ハローワークなど公的サービス

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する無料の職業紹介所で、日本全国の求人情報を扱っています。求人掲載は完全無料で行えるため、特にコストをかけずに採用活動を始めたい個人事業主にはまずおすすめの媒体です。ハローワークでは地元に密着した求人も多く扱っており、地域で働きたい人材にアプローチできます。一昔前はハローワーク利用者は中高年層が中心というイメージもありましたが、最近では若年層も利用しやすい雰囲気づくりが進められており、幅広い年齢層に求人情報を届けられるようになっています。

インターネットの求人サイト・求人情報誌

近年はインターネット上の求人サイトやアプリも主要な求人媒体となっています。有名な求人サイトには、正社員向けの「リクナビNEXT」「エン転職」「マイナビ転職」や、アルバイト・パート向けの「タウンワーク」「バイトル」など多数あります。また、求人情報の検索エンジンである「Indeed(インディード)」や「求人ボックス」といったサービスに情報を掲載することで、幅広いユーザーにリーチすることも可能です。これら民間求人サイトは掲載に費用がかかるものも多いですが、サイトごとに得意とする職種・業種やユーザー層が異なるため、採用ターゲットに合った媒体を選ぶことが重要です。

無料で使える求人媒体もあります。ハローワーク以外に、地域の掲示板的なサービスである「ジモティー」や、求人情報サイト「げんきワーク」「求人Free」など、無料掲載可能なWeb媒体も数多く存在します。これらは掲載コストこそかかりませんが、採用までのフォローやスクリーニングは自分で行う必要があります。無料媒体は予算が限られる場合にまず手軽に試せますが、同時に応募が来やすい環境づくり(掲載情報の充実や頻繁な更新など)も心掛けましょう。

また、InstagramやTwitter(現:X)といったSNSを活用した求人も増えてきています。自社のアカウントで求人情報を発信したり、業界のコミュニティで呼びかけたりすると、思わぬ人材とのマッチングが生まれることもあります。

自社採用ページや採用ツール

小規模事業者でも、自社の公式ホームページやブログ、SNS上に採用情報ページを設けて応募を募る方法があります。特に既にお店や事業のファンが多い場合、その発信を見る人から応募が期待できるでしょう。自社サイトに求人ページを作る時間がない場合は、最近では求人サイト作成ツールも登場しています。例えば「採用係長」というサービスでは、テンプレートに沿って入力するだけで簡単に求人サイトを立ち上げられ、作成した求人情報は各種求人検索エンジンにも自動連携されます。このようなツールを使えば専門知識がなくても短時間で見栄えの良い求人ページを公開できるので、忙しい個人事業主でも効率的にネット募集が可能です。

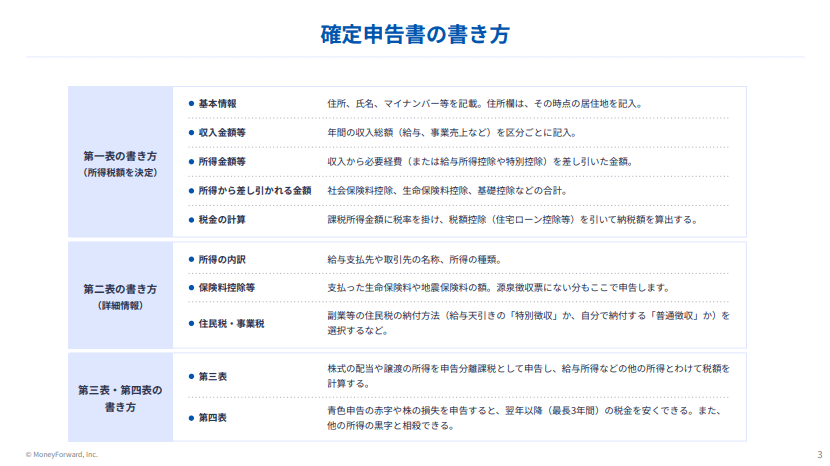

個人事業主が従業員を雇用した場合の確定申告・税務対応

個人事業主が従業員を雇用すると、事業所得の計算や税務申告にさまざまな影響が生じます。給与支払や社会保険料の取り扱い、家族を雇った場合の専従者制度、源泉徴収の実務など、確定申告に直結する点を整理しておきましょう。

給与や社会保険料の経費計上

従業員に支払った給与や賞与、事業主負担分の社会保険料は、事業所得を計算する際に必要経費として計上することができます。これにより、課税対象となる所得額が減少し、納税額が軽減される可能性があります。人件費が多くなるほど課税所得が圧縮され、税務上のメリットは大きくなります。ただし、給与の支払いには現金支出が伴うため、資金繰りには十分な注意が必要です。

事業主本人や家族に対する給与の扱い

個人事業主自身に支払う給与は、事業所得の計算上は必要経費にできません。事業の利益そのものが課税対象となるため、法人とは異なる点に注意が必要です。ただし、配偶者や親族を従業員として雇用した場合、青色申告を行っており、かつ事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していれば、専従者に支払う給与を経費として扱うことが可能です。この制度を活用すれば、家族に支払う給与も他の従業員と同様に損金算入でき、所得税の節税につながります。

源泉徴収と年末調整の対応

従業員に給与を支払う場合、源泉徴収義務が発生します。給与から差し引いた所得税は、事業主が税務署に納付しますが、これは事業主自身の税金ではなく、あくまで従業員本人の税金の前払い分です。従って、源泉所得税は事業主の経費や税額計算には含めません。適切に源泉徴収し、期日までに納付を行わないと、ペナルティ(不納付加算税や延滞税)が課される場合がありますので、管理体制を整えておくことが必要です。

給与支払報告書の提出義務

年末調整が終了した後は、従業員ごとに源泉徴収票を作成して交付し、翌年1月末までに「給与支払報告書」を各従業員の住所地の市区町村へ提出する義務があります。これは従業員の翌年度の住民税額算定に使われる法定調書で、法人・個人を問わず、給与を支払った事業者全員に提出が義務付けられています。提出を怠ると従業員の課税に支障が出るほか、事業主にも罰則が科される可能性があるため、忘れずに対応するようにしましょう。

従業員を雇うなら求人と税務の基本を押さえよう

求人を始める個人事業主にとって、雇用の仕組みや税務処理の知識は不可欠です。労務手続きや保険対応、外注との違いを理解し、適切な人材確保と経理管理を両立させることが、事業拡大の土台となります。正しい情報に基づいた準備を行い、安心して人を迎え入れられる環境を整えていきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人事業主の開業手続きの流れとは?準備から届け出・確定申告までのステップを解説

個人事業主として新たにビジネスを始めたいと考えたとき、まず何から手を付けるべきか迷う方も多いのではないでしょうか。開業には、事業計画の立案や資金準備だけでなく、税務署への届け出、社…

詳しくみる個人事業主は資本金が必要ある?ない?

法人登記の際に必要となる開業資金が資本金ですが、登記の必要がない個人事業主にはこうした概念がありません。しかし、事業を始めるには設備資金や運転資金が必要です。こうした個人事業主の開…

詳しくみる個人事業主がお金を借りる方法一覧!目的別の調達方法や仕訳も解説

個人事業主は、「資金繰り」を考えながら事業を運営します。しかし、計画的にせよ、突発的にせよ、外部から借入しなければならないこともあるでしょう。個人事業主の資金調達にはどのような方法…

詳しくみる個人事業主の税金はいくらかかる?種類と金額の目安、節税のコツを解説

個人事業主の税金がいくらか知るためには、税金の種類や課税の仕組みを理解しておくことが大切です。本記事では、個人事業主が納める税金の基本情報や計算方法、年間事業所得ごとの税金額のシミ…

詳しくみる個人事業主のリフォーム費用は経費になる?控除・確定申告・仕訳を解説

個人事業主が自宅を事務所として利用している場合、リフォームにかかる費用をどのように経費処理すべきかは、確定申告や節税の観点から見ても重要なテーマです。 本記事では、自宅兼事務所のリ…

詳しくみるWiFiは経費になる?個人事業主が知っておきたい確定申告と通信費のルールを解説

個人事業主にとって、WiFiは業務を円滑に進めるうえで欠かせない存在です。しかし、自宅のインターネット回線やモバイルWiFiをどのように経費として扱えばよいのか、迷う人も少なくあり…

詳しくみる