- 更新日 : 2025年7月7日

個人事業主が知っておくべき休業損害のしくみとは?申請手続きや確定申告との関係を解説

休業損害は、病気や事故などによって働けなくなった期間の収入減少を補う制度です。個人事業主にとっては、売上がそのまま生活に直結するため、補償の有無が経済的影響を大きく左右します。本記事では、休業損害の請求の流れや必要書類、確定申告との関係を解説します。

おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

休業損害とは

休業損害とは、ケガや病気などで働けなくなり休業した期間の「本来得られたはずの収入」の損失を補償する制度です。個人事業主の場合、仕事を休めば直接的に事業収入が減ってしまうため、この休業損害は生活を支える上で重要です。言い換えれば、事故や疾病がなければ得られていたであろう収入を埋め合わせる補償金ということになります。

なお「休業損害」という用語は主に交通事故など加害者への賠償請求で使われる言葉であり、労災保険から支払われる場合は「休業補償」と呼ばれます。いずれも本質的には休業による収入減の補填という点で同じ概念です。個人事業主が休業損害を受け取れる典型例として、交通事故によるケガで仕事を休んだ場合や、自営業者自身の業務中の災害(労災)、病気やケガで長期間働けない場合などが挙げられます。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

個人事業主が休業損害で補償される範囲

休業損害では、「休業によって減った収入分」が補償の対象になります。個人事業主の場合、具体的には休業期間中に本来得られたはずの事業所得(営業利益)が相当します。給与所得者とは異なり、売上から経費を差し引いた所得の減少分が損害として認められるのが特徴です。

さらに個人事業主ならではのポイントとして、休業中も発生する事業の固定経費が挙げられます。たとえば店舗や事務所の家賃、設備のリース料、従業員への給与、各種税金や社会保険料など、事業を維持するため休業中でも支払いが避けられない経費です。これらは「事業継続に必要不可欠な固定費」として相当性が認められる範囲で休業損害に含めることができます。事故前年に支出した固定経費総額を365日で割った額を1日あたりの収入に加算し、補償額に上乗せする計算です。ただし不相当に高額な経費や、事業規模に見合わない支出は認められない場合もあり、請求には客観的資料を用いて正当性を示す必要があります。

個人事業主が利用できる休業損害補償制度

個人事業主が休業による損失補填を受ける手段はいくつか存在します。ここでは代表的な自賠責保険(交通事故)、労災保険(業務災害)、そして民間の所得補償保険など民間保険を含む制度について解説します。

交通事故の場合

相手のいる交通事故で負傷し仕事を休んだ場合、まず加害者側の自動車保険(自賠責および任意保険)から休業損害の支払いを受けることができます。自賠責保険では、原則として1日あたり最大6,100円の補償が基準とされています。ただし、提出した立証資料によって1日あたり6,100円を超える収入減が明らかな場合は、上限として1日19,000円まで実際の損害額が認められます。任意保険(加害者の任意加入の自動車保険)では自賠責の上限を超える部分や、自賠責でカバーしきれない損害について支払われます。個人事業主の場合でも、事故前の収入にもとづき適正な日額を算出して請求できます。

休業損害の計算方法は、事故前年の確定申告所得額をもとに1日あたりの収入額を求めるのが一般的です。例えば前年の事業所得が365万円であれば、1日1万円が基礎収入日額となります。この日額と休業日数を掛け合わせた金額が基本的な休業損害となります。保険会社からは一律に6,100円/日で提示される場合もありますが、確定申告書や帳簿類で裏付けを行えば実収入ベースで増額を主張できます。交通事故の場合、治療期間中であっても必要書類を提出すれば中途でも休業損害の仮払いを受けることが可能です。支払い時期や方法については保険会社との交渉になりますが、適宜請求することで治療中の生活費を補うことができます。

業務中の事故の場合

業務遂行中や通勤途中のケガ・病気は労災保険の給付対象となり、労働者と同様に休業補償を受けられます。一般の労働者であれば、休業4日目以降について給付基礎日額の60%が休業補償給付として支給され、さらに特別支給金として20%が上乗せされる仕組みです。合計すると休業1日につき平均賃金の80%が補償される計算になります。この給付はケガや病気が治癒するまで最長1年6ヶ月間継続して受け取ることができます。

しかし、個人事業主本人は原則として労災保険の適用対象ではない点に注意が必要です。労災保険は本来「労働者」に適用される制度であり、事業主自身は加入できません。ただし例外として、建設業や運送業など一部業種の一人親方・自営業者は労災保険への特別加入制度があります。特別加入していれば業務災害時に労災の休業補償給付等を受けることが可能です。一人親方として労災特別加入している場合でも、給付額の算定には事前に申告した給付基礎日額にもとづく点や、最初の3日間は給付対象外(労災では待機期間)となる点は一般の労働者と同様です。

したがって、個人事業主が自身の業務中の事故で補償を受けたい場合は、事前に労災の特別加入を検討するか、そうでない場合は民間保険で備える必要があります。なお従業員を雇用している個人事業主であれば従業員は労災保険で保護されますが、事業主本人は労災の対象外であることを覚えておきましょう。

病気やそれ以外の場合

交通事故や業務上の災害以外にも、病気やプライベートでのケガで長期間働けなくなるケースがあります。会社員であれば健康保険から傷病手当金(最長1年半、標準報酬日額の2/3)が支給されますが、個人事業主が加入する国民健康保険にはそのような制度がありません。このため、自営業者は公的制度だけでは休業中の所得補償を受けられず、自身で備える必要があります。

代表的な備えとして民間の就業不能保険(所得補償保険)への加入が挙げられます。これは病気やケガで働けなくなった場合に、契約内容に応じて1日あたりや月あたり一定額の保険金が支払われる保険です。例えば発症から連続何日間か就業不能が続いた場合に8日目以降の日数分の所得をカバーする商品などが多く、保険料も月数百円から加入できるものがあります。所得補償保険の給付金は、ケガや病気による収入減少を補う目的のため非課税扱いとなっており、受け取った保険金に税金はかかりません。

また、自動車保険に付帯する特約や傷害保険でも休業補償的な給付が用意されている場合があります。自分が加害者となった事故や単独事故でも補償される人身傷害補償保険では、自分自身のケガに対して治療費や休業損害が支払われます。その他、行政による公的支援は限定的ですが、近年では自治体や国の制度でフリーランス向けの支援金が特例で設けられるケースも出てきました(例:新型コロナウイルス感染拡大時の休業支援金等)。ただしこれらは時限的・特例的な措置であり、恒常的な制度ではありません。

休業損害の請求手続きと流れ

休業損害を請求する際には、どの制度を使うかによって請求先や提出書類が異なりますが、いずれのケースでも共通して必要なのは証明書類の準備と所定様式への記入です。ここでは、交通事故、労災、民間保険のそれぞれにおける請求の流れを解説します。

交通事故の場合の手続き

交通事故が原因で休業した場合、加害者側の任意保険や自賠責保険に対して休業損害を請求します。治療中に損害保険会社へ連絡し、休業損害の支払い希望を伝えると、専用の請求書類が提供されることがあります。会社員は勤務先に証明書を作成してもらいますが、個人事業主は確定申告書などで収入を証明する形になります。書類を提出すれば、治療期間中であっても仮払いでの受取も可能です。長期間の治療が見込まれる場合には、途中で仮渡金を受け取る手続きも検討できます。

特別加入の労災保険を利用する場合の手続き

労災保険に特別加入している個人事業主が業務災害で休業した場合は、所轄の労働基準監督署で手続きを行います。休業補償給付支給請求書を作成し、医師の診断書を添付して提出します。会社員と異なり、賃金台帳や出勤簿がないため、請負契約書や業務記録など代替資料の準備が必要となる場合があります。支給決定までにおおよそ1か月程度かかり、その後は1か月ごとの継続給付申請が必要になります。

民間保険を利用する場合の手続き

民間の所得補償保険を契約している場合は、保険会社に連絡し請求書一式を取り寄せます。診断書や就業不能の証明書類が必要で、給付金の金額や条件は保険の契約内容によって異なります。中には、あらかじめ契約で決まった金額が支払われるタイプの保険もあります。業務中の交通事故のように、他制度(例:労災)と併用可能な場合でも、同一の期間に対する二重受給ができない点に注意が必要です。

個人事業主の休業損害請求に必要な書類

個人事業主が休業損害を請求する際には、適切な証拠書類を整えて提出することが求められます。ここでは交通事故を前提とした例をもとに、共通して必要とされる代表的な書類と、それぞれの役割について解説します。

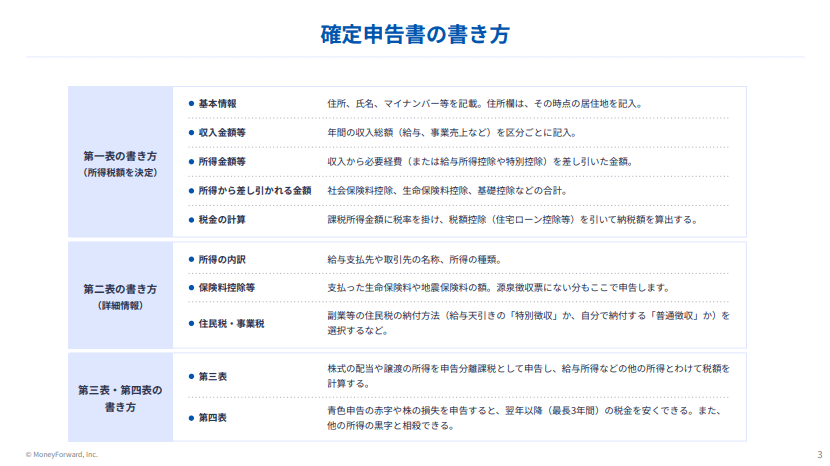

確定申告書控えおよび決算書類

前年分の確定申告書(第一表および第二表)と、青色申告者であれば決算書(収支内訳書)も併せて提出します。確定申告書のB様式にある「事業所得」欄に記載された金額が、事故前年の基礎収入の算定基準となります。これにより、休業損害として請求できる収入日額が具体的に導かれます。なお、令和7年1月以降は税務署による収受日付印の押印が廃止されているため、提出日を証明したい場合はe-Taxの受付通知や納税証明書、課税証明書などを提出するとよいでしょう。

医師の診断書

休業が必要であることを医学的に証明するための書類で、請求の根拠となる重要な資料です。交通事故などの場合は、治療開始時点で診断書を取得しておくことが基本ですが、症状固定や治癒見込みが不明な場合は追加での診断書取得が望ましいです。診断書の内容に休業が必要である旨が記載されていないと、そもそも休業損害の補償対象にならないことがあるため、医師との十分な相談の上で取得することが求められます。

事故証明や災害報告書などの証明書類

休業の原因となった事故や災害を客観的に裏付ける書類も必要です。交通事故であれば警察が発行する交通事故証明書、業務災害であれば労働基準監督署への事故報告などがこれに該当します。事故の存在や状況を第三者が証明した書面があることで、因果関係の証明力が高まります。

通帳や帳簿類の写し

確定申告書以外にも、事故前後の売上や経費の流れを確認できる資料があれば、より説得力が高まります。通帳の入出金履歴や、売上台帳、領収書、会計ソフトの出力資料などを提出し、申告内容と実態が一致していることを示します。とくに、確定申告書に記載されている所得額と実際の収入額が異なると想定される場合には、これらの補足資料で実収入を立証することが重要になります。

本人確認書類および押印

休業損害を請求する本人であることを証明するため、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を提出する必要があります。あわせて、請求書類には署名または押印が必要となるため、実印や銀行印を準備しておくと手続きがスムーズです。

書類提出の際の注意点

これらの書類を一式揃えて、所定の休業損害支払請求書とともに提出します。会社員のような雇用主からの「休業損害証明書」は発行されないため、個人事業主の場合は確定申告書や帳簿が収入証明の中核となります。申告をしていなかった場合でも、売上記録や通帳履歴などで前年の収入を説明できれば請求可能なケースもあります。日頃から記帳をし、証拠となる資料を整えておくことが、万一の際の備えになります。

休業損害と確定申告・税金との関係

休業損害の請求において、個人事業主の場合は確定申告の内容が大きな意味を持ちます。所得の証明はもちろん、請求額や支払われる保険金の非課税判断にも影響を及ぼすため、税務との関係を正しく理解しておくことが大切です。

確定申告書が収入証明になる

確定申告書は、休業損害の請求における収入証明として最も重視される書類です。事故や疾病の前年に提出された申告書に記載された事業所得の金額が、1日あたりの基礎収入額を算出する際の根拠となります。なお、令和7年1月以降は税務署による収受日付印の押印が廃止されているため、提出日を証明したい場合はe-Taxの受付通知や納税証明書、課税証明書などで補足することも可能です。適正な申告を行っていれば、スムーズに収入が証明できるため、日頃からの記帳と申告が重要になります。

申告額と実収入額に差がある場合の対処

実際の収入が申告額よりも多い場合、帳簿や領収書などの裏付けがあれば、実収入に基づいて補償を受けられる可能性があります。ただし極端に少ない申告をしていた場合、保険会社から慎重な調査を受けることになり、正確な証明資料が必要となります。逆に、見栄えを良くするために実際より多い所得で申告していた場合は、そのまま高額な補償を請求すると不当利得や詐欺と見なされる可能性があるため、正直に実情を伝えて調整することが大切です。誤った申告内容を基に過剰な補償を受けることは絶対に避けましょう。

受け取った休業損害は課税される?

基本的に、休業損害として支払われた保険金や賠償金は課税対象にはなりません。これは、これらが新たな利益ではなく、本来得られるはずだった収入の補填であるという性質に基づくもので、所得税法上も非課税所得として扱われます。交通事故の休業損害、労災保険の休業補償給付、民間の所得補償保険金などがこれに該当し、確定申告で事業所得に含める必要はありません。ただし、事業用の設備や在庫商品が損壊した場合に支払われる補償金などは、事業収入として課税対象になる可能性があります。補償金の内容によって課税・非課税の判断が分かれるため、高額の支払いを受けた場合は税理士などの専門家に相談することが推奨されます。

個人事業主が休業損害を正しく受け取るために

個人事業主にとって、休業中の収入減少に備える制度や保険は重要な支えです。休業損害の請求には、確定申告書や診断書などの準備が不可欠であり、制度ごとの手続きや税務上の取扱いも理解しておく必要があります。日頃からの記帳と収入管理が、いざという時の補償に直結します。制度を正しく活用し、万一の備えを整えておきましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人事業主が秘書代行を導入するメリットは?選び方・料金・活用術まとめ

秘書代行サービスは、かつては大企業の役員秘書の代替として利用されていましたが、今では個人事業主やフリーランスにとっても日常業務の負担軽減や時間の有効活用を図るための有力な選択肢とな…

詳しくみる個人事業主が妻を従業員として雇う手続きは?節税メリットや注意点も解説

個人事業主が妻を従業員として雇う場合、給与について問題になる可能性があります。妻を雇う場合、個人事業主の確定申告にどのような影響があるのでしょうか。個人事業主が妻を雇う場合の手続き…

詳しくみる個人事業主がメルカリを利用するには?ショップ開設の流れや確定申告について解説

メルカリは個人事業主としても利用は可能です。ただし、本来メルカリは個人間取引の場として設計されているため、個人事業主は「メルカリShops」の利用が推奨されています。 この記事では…

詳しくみる個人事業主が年収を聞かれたらどう答える?確定申告書の見方や計算方法を解説

年収を聞かれたら、個人事業主はどう答えるべきか迷うことがあります。会社員とは異なり、売上から経費を差し引いた所得金額で判断する必要があるため、一概に答えにくいのが実情です。本記事で…

詳しくみる個人事業主が従業員を1人でも雇用したら社会保険に加入が必要?加入条件や手続き方法を解説

個人事業主が従業員を雇い入れた場合、1人であっても社会保険のうち労働保険に入らなければなりません。労災保険と雇用保険は計算方法や手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。 本…

詳しくみる個人事業主が申請できるパソコン関連の補助金は?仕組みや経理処理の注意点を解説

個人事業主として事業を行う中で、パソコンは業務の効率化や売上管理、会計処理に欠かせないツールです。しかし、高性能な機器を導入するにはコストの負担も大きくなります。そんなときに活用し…

詳しくみる