- 更新日 : 2025年3月17日

消費税申告とは?やり方・計算を個人事業主向けに解説!

消費税申告とは、個人事業主の場合は各年(1月1日から12月31日までの1年)、法人の場合は各事業年度に納めるべき消費税を管轄の税務署に申告することです。

この記事では、消費税申告の対象者や計算方法、個人事業主向けの確定申告のやり方や作成方法などを詳しく解説していきます。

目次

消費税申告とは?

消費税申告とは、納付すべき消費税を所轄の税務署長に申告することです。原則として年1回の確定申告時に、「消費税及び地方消費税の確定申告書」を提出して申告します。

消費税申告はいつからいつまで?

個人事業主の場合、消費税の申告は1月1日から12月31日までの1年分を翌年の3月31日までに行う必要があります。法人の場合は、原則として決算日(課税期間終了の日)から2カ月以内に申告する必要があります。

- 個人事業主の消費税申告:翌年の3月31日まで

- 法人の消費税申告:決算日から2ヶ月以内

ですので、個人事業主の令和6年分(2024年)の消費税の申告は、2025年1月1日(水)から2025年3月31日(月)までです。

消費税申告は原則として確定申告時の年1回ではありますが、確定消費税額(確定申告書に記載の納付すべき消費税額)が48万円を超えるときは中間申告もしなければなりません。

消費税の中間申告の回数は、以下のように確定消費税額によって異なります。

| 確定消費税額 | 申告回数 | 中間納付税額 |

|---|---|---|

| 48万円以下 | 確定申告1回 | なし |

| 48万円超400万円以下 | 確定申告1回 中間申告1回 | 確定消費税額の12分の6 |

| 400万円超4,800万円以下 | 確定申告1回 中間申告3回 | 確定消費税額の12分の3 |

| 4,800万円超 | 確定申告1回 中間申告11回 | 確定消費税額の12分の1 |

中間申告に代えて、仮決算を行うことで算出された消費税の申告および納付をすることも認められます。

消費税の中間納付については以下の記事でも解説しています。

インボイス制度の導入によって消費税の確定申告に何か影響はある?

インボイス制度により、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)として登録した場合は、これまで免税事業者であったとしても消費税申告が義務付けられるようになりました。

インボイス制度はこれまで消費税の課税事業者として消費税申告を行ってきた個人事業主や法人にも影響があります。

インボイス制度により消費税を計算するときは、原則として適格請求書発行事業者が発行した適格請求書でないと仕入税額控除を受けられなくなったためです。

消費税の課税事業者が免税事業者と取引をする場合は、仕入れ税額控除の計算に影響が生じる可能性があります。

なお、インボイス制度と消費税の関係について、以下の記事で個人事業主向けに解説しています。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

消費税申告の対象者|課税事業者と免税事業者

消費税申告は、義務付けられている事業者と不要な事業者があります。どのような事業者が消費税申告の対象になるのか、課税事業者と免税事業者の違いにも触れながら解説していきます。

課税事業者と免税事業者がある

消費税には、課税事業者と免税事業者があります。課税事業者とは、消費税の課税対象になる事業者のことです。原則として、課税事業者に該当するかは、基準期間または特定期間の課税売上高で判断します。

基準期間とは、個人事業主の場合は申告年度の2年前の1月1日から12月31日までの1年間のことです。法人の場合は、法人決算年度の2期前の事業年度のことをいいます。

- どちらも基準期間が2年前(2期前)となる点に注意が必要です。

特定期間は、個人の場合は申告年度の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は前事業年度の開始日から6カ月経過するまでの期間のことです。

基準期間または特定期間のいずれかの課税売上げが1,000万円を超えるときは課税事業者、1,000万円を超えないときは原則として免税事業者になります。

なお特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額によることもできます。

一方の免税事業者とは、消費税の申告や納税義務が免除される事業者のことです。

消費税における課税事業者と免税事業者については以下の記事でくわしく解説しています。合わせて参考にしてください。

消費税申告の対象者

以下に該当する場合、消費税申告の対象者になります。

- 課税事業者に該当する場合

- 適格請求書発行事業者として登録している場合

- 消費税課税事業者選択届出書を提出している場合

まず、免税事業者にあたらない課税事業者に該当するときは消費税申告の対象者になります。

また、免税事業者になれる場合であっても、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録しているとき、任意で消費税課税事業者選択届出書を所轄の税務署に提出しているときは消費税の申告と納付が必要です。

免税事業者の条件などについては以下の記事で解説しているので参考にしてください。

消費税の計算方法

消費税の計算は、原則(一般課税)のほかに、簡易課税の特例があります。また、インボイス制度への移行にともない、期間限定で2割特例も創設されました。条件に該当する事業者については一般課税や簡易課税のほかに2割特例も選択できます。

原則(一般課税)

原則的な計算(一般課税)では、以下の計算式により納付すべき消費税額を計算します。

まず、消費税の計算対象になるのは課税売上げと課税仕入れの部分です。原則的な方法では、売上げを課税取引と非課税取引に、仕入れを課税取引と非課税取引、不課税取引などに区分しなければなりません。

また、令和6年度の現行法では消費税は標準税率の10%と軽減税率の8%の2つが存在しています。標準税率と軽減税率の区分も必要です。

なお、適格請求書が適用される以前は、免税事業者からの仕入れであっても課税仕入れについては仕入れ税額控除の対象となっていました。しかし、インボイス制度で仕入れ税額控除の要件に適格請求書発行事業者から発行された適格請求書であることが追加されたことで仕入れ税額控除に変化がありました。

免税事業者からの課税仕入れについては、インボイス制度開始以後10年を係て段階的に控除額が減少していきます。

- 2023年10月から2026年9月30日まで:80%控除

- 2026年10月から2029年9月まで:50%控除

- 2029年10月以降:免税事業者からの課税仕入れは全額が控除不可

簡易課税

簡易課税では、以下の計算式により納付すべき消費税額を計算します。

みなし仕入れ率とは、以下の表の該当する事業に対応した仕入れ率のことです。一般課税と比べて簡易な計算で仕入れ税額控除(売上げに係る消費税額×みなし仕入れ率の部分)を計算できます。

| 該当する事業 | みなし仕入れ率 | |

|---|---|---|

| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |

| 第2種事業 | 小売業など | 80% |

| 第3種事業 | 農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業 | 70% |

| 第4種事業 | ほかに該当しない事業 | 60% |

| 第5種事業 | 運輸通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |

| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |

出典:「No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁」をもとに作成

個人事業主の簡易課税による消費税申告については以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

2割特例(2023年10月から2026年9月まで)

インボイス制度が始まったことで、免税事業者から適格請求書発行事業者に登録した事業者の経過措置として2割特例が設けられました。

2割特例は、(個人で令和3年度の課税売上高が1,100万円、令和4年度の課税売上高が900万円の人は、令和6年1月1日現在においては免税事業者に戻りますが)令和6年1月にインボイス発行事業者の登録を受けると、令和6年分の消費税申告において適用される制度です。

一般課税、簡易課税に代えて2割特例により消費税額を計算できます。計算式は以下のとおりです。

なお2割特例については以下の記事でも解説しています。

個人事業主の消費税の確定申告のやり方

個人事業主の消費税の確定申告のやり方について3つの方法とメリット・デメリットを紹介します。

①確定申告書等作成コーナーで作成

パソコンがある場合は、国税庁の提供する「確定申告書等作成コーナー」で消費税の申告書の作成ができます。

確定申告書等作成コーナーは申告書の作成が初めての方も申告できるようにガイドが付いたシステムです。質問に沿って回答したり、必要な数字を入力したりすることで消費税申告書を作成できます。

確定申告書等作成コーナーを利用するメリットは、ガイドに沿って入力するだけで作成できることです。

他にも、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書は電子申告できることや、チャットボットに質問できることもメリットといえます。

デメリットは、一つ一つ質問に回答したり入力をしたりが必要なため手間が係ることです。

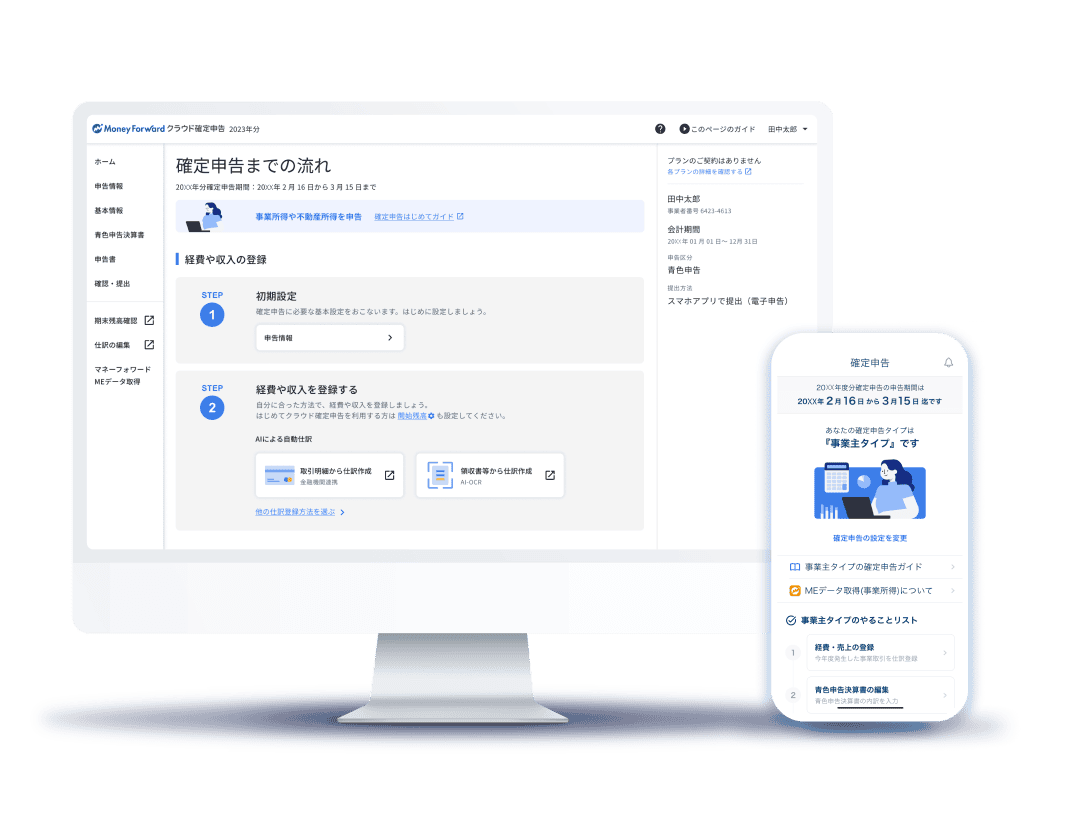

②確定申告ソフトで作成

消費税の申告に対応した確定申告ソフトでも申告書の作成が可能です。

例えば、「マネーフォワード クラウド確定申告」は消費税申告に対応しており、サービス内で作成した消費税申告書のPDF出力とe-Taxファイルへの出力のどちらにも対応しています。

確定申告ソフトの利用のメリットは、所得税の申告書を作成した流れで消費税の申告書を作成できることです。

所得税の計算にかかわる仕訳データを取得することで、「マネーフォワード クラウド確定申告」では自動で消費税の計算結果が返されます(ただし、税区分や仕入税額控除の割合等を一つ一つの仕訳において正しく入力しておく必要があります)。

デメリットは、消費税申告対応のソフトが限られることです。消費税申告書作成まで完結したいときは導入前に対応しているか確認しておく必要があります。

③手書きで作成

消費税申告書は手書きによる作成も可能です。

手書きで作成するときは、「消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等」から、申告に必要な申告書第一表と第二表、付表をダウンロードして印刷します。

印刷した消費税申告書の必要事項に手書きで記入して、所轄税務署の窓口、あるいは郵送で提出します。

手書きのメリットは、パソコンに使い慣れていない人によっては作成しやすい可能性があることです。

ただしデメリットとして手作業での計算や入力となるため、ミスが発生しやすい点があります。

個人事業主の消費税の確定申告の必要書類

消費税の申告に必要な書類は、一般課税か簡易課税か、2割特例を適用するかで違いがあります。

- 申告書第一表(一般用)

- 申告書第二表(一般用)

- 付表1-3(税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)

- 付表2-3(課税売上げ割合・控除対象仕入れ税額等の計算表)

- 申告書第一表(簡易課税用)

- 申告書第二表(簡易課税用)

- 付表4-3(税率別消費税額計算表 兼 地方消費税の課税標準となる消費税額計算表)

- 付表5-3(控除対象仕入れ税額等の計算表)

- 申告書第一表(一般用または簡易課税用)

- 申告書第二表

- 付表6(税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕)

なお、上記に加え、申告内容によってはほかの付表の添付が必要になることがあります。

個人事業主の消費税の確定申告の書き方

ここでは、一般課税と簡易課税に分けて消費税申告書の書き方を解説します。

一般課税の場合

一般課税では、以下の付表2-3から作成していきます。

① 課税売上高(税抜)

税率6.24%と税率7.8%に区分して税抜の課税売上高を記入します。

② 免税売上額

消費税が免税となる売上高(輸出免税分)を記入します。

③ 非課税資産の輸出等の金額、海外支店等へ移送した資産の価額

対象の金額がある場合に記入します。

④ 課税資産の譲渡等の対価の額

⑤ 課税資産の譲渡等の対価の額

①+②+③の額。

⑥ 非課税売上額

非課税売上高を記入します。

⑦ 資産の譲渡等の対価の額

⑤+⑥の額。

⑧ 課税売上げ割合

④÷⑦の額。

⑨ 課税仕入れ等に係る支払対価の額(税込)

課税仕入れから返品などのあった額を控除した金額を記載します。

⑩ 課税仕入れ等に係る消費税額

⑨に対する消費税額を記入します。

⑨×6.24/108 および ⑨×7.8/110(1円未満切捨)

⑪ 「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ等に係る経過措置の適用を受ける課税仕入れ等に係る支払対価の額(税込)

適格請求書発行事業者でない事業者からの対応分で経過措置の対象となる金額を記入します。

⑫ 「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れ等に係る経過措置により課税仕入れ等に係る消費税額とみなされる額

⑪に対応する消費税額を記入します。

⑪×6.24/108×80% および ⑪×7.8/110×80%

⑬~⑯

対応する消費税額があるときに記入します。

⑰ 課税仕入れの税額の合計額

⑩+⑫+⑭+⑮±⑯の額

⑱ 課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上げ割合が 95%以上の場合

条件に該当するときに記入する項目です。

⑲~㉒ 「課税売上高が5億円超または課税売上げ割合が 95%未満の場合

⑱以外に該当するときに記入します。

㉓~㉕

対応する調整額があるときに記入します。

㉖ 控除対象仕入れ税額

⑱、㉑または㉒の金額)±㉓±㉔+㉕がプラスのときに記入します。

㉗ 控除課題調整税額

㉖の計算式がマイナスのときに記入します。

㉘ 貸倒れ回収に係る消費税額

償却債権取立益のうち、消費税分を回収したときに記入します。

次に、付表1-3を作成します。

① 課税標準額

①-1の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を記入します。

①-1 課税資産の譲渡等の対価の額

7.8%適用のものは課税売上高×100/110

6.24%適用のものは課税売上高×100/108

② 消費税額

①の額に6.24%または7.8%を掛けた額です。

③ 控除課題調整税額

付表2-3㉗と㉘の金額を転記

④ 控除対象仕入れ税額

付表2-3㉖から転記。

⑤ 返還等対価に係る税額

課税売上げに対し返品や値引きなどがある場合に消費税額を記載します。

⑤-1 売上げの返還等対価に係る税額

課税売上げに対して返品や値引きなどがある場合に消費税額を記載します。

⑤-2 特定課税仕入れの返還等対価に係る税額

特定課税仕入れについて値引きなどがある場合に消費税額を記載します。

⑥ 貸倒れに係る税額

課税売上げに対する売掛金などで貸倒れになった消費税額分を記載します。

⑦ 控除税額小計

④~⑥の合計額。

⑧ 控除不足還付税額と⑩控除不足還付税額

⑦-②-③の額。

⑨ 差引税額と⑪差引税額

②+③-⑦の額。

⑫ 還付額

⑩×22/78の額。

⑬ 納税額

⑪×22/78の額。

次に、申告書第二表を作成していきます。

以下の表のように付表1-3から転記して作成します。

最後に、第二表の記載内容をもとに申告書第一表を完成させます。

以下の表に沿って、付表1-3、2-3、申告書第二表をもとに作成します。

簡易課税の場合

簡易課税の場合、先に付表4-3と付表5-3の作成が必要です。

① 課税標準額

①-1の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を記入します。

①-1 課税資産の譲渡等の対価の額

7.8%適用のものは課税売上高×100/110

6.24%適用のものは課税売上高×100/108

② 消費税額

②の額に7.8%または6.24%を掛けた額です。

③ 貸倒れ回収に係る消費税額

貸倒れ処理を行った債権を回収したときに記載します。

④控除対象仕入れ税額

付表5-3から転記します。

⑤ 返還等対価に係る税額

課税売上げに対し返品や値引きがあるときに消費税額を記載します。

⑥ 貸倒れに係る税額

課税売上げに対する売掛金などで貸倒れになった消費税額分を記載します。

⑦ 控除税額小計

④~⑥の合計額。

⑧ 控除不足還付税額と⑩控除不足還付税額

⑦-②-③の額。

⑨ 差引税額と⑪差引税額

②+③-⑦の額。

⑫ 還付額

⑩×22/78の額。

⑬ 納税額

⑪×22/78の額。

以下、付表5-3は、付表4-3に転記する控除対象仕入れ税額にかかわる計算表です。

各項目、以下のように記入していきます。

① 課税標準額に対する消費税額

付表4-3の②を転記。

② 貸倒れ回収に係る消費税額

付表4-3の③を転記。

③ 売上げ対価の返還等に係る消費税額

付表4-3の⑤を転記。

④ 控除対象仕入れ税額の計算の基礎となる消費税額

①+②-③の額を記載。

⑤ ④×みなし仕入れ率

④の金額にそれぞれのみなし仕入率を乗じた金額を記載します。

合計Cの額を付表4-3に転記します。

⑥~㊲

複数の事業を行っておりみなし仕入れ率が複数適用されるときに記入。

「ハ 上記の計算式区分から選択した控除対象仕入れ税額」の合計Cの額を付表4-3に転記します。

付表4-3と付表5-3を作成できたら、申告書第一表と第二表は転記するだけです。

まず、以下の申告書第二表を作成します。

以下、国税庁より記載方法を示した表です。付表4-3から転記する形で作成できます。

次に、以下の申告書第一表を完成させます。

記載方法は以下のとおり、付表4-3と申告書第二表から転記して作成します。

消費税や消費税申告のよくある疑問

消費税や消費税申告にまつわる、よくある疑問について解説していきます。

消費税の課税対象となる取引は?

国税庁の定義では、以下の3つの取引が消費税の課税対象とされています。

- 日本国内において事業者が事業として対価を得て行う商品や製品の販売、資産の貸付、サービスの提供など

- 特定仕入れ

- 日本国内で受けた、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」

- 保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)

- 保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象

上記に当てはまらない、無償で行われる取引や寄附金や宝くじの賞金などは課税対象外となります。

国税庁は非課税取引として以下のような取引を紹介しています。

| 取引内容 | 概要 |

|---|---|

| 土地の譲渡および貸付け | 借地権を含む。ただし、1ヶ月未満の貸付けや駐車場利用に伴う使用は除く。 |

| 有価証券等の譲渡 | 国債、株券、抵当証券、金銭債権など。ただし、ゴルフ会員権などは除く。 |

| 支払手段の譲渡 | 銀行券、硬貨、小切手、手形、電子決済手段、暗号資産など。ただし、収集品は除く。 |

| 預貯金利子・保険料 | 預貯金や貸付金の利子、保険料、共済掛金など。 |

| 郵便切手・印紙・証紙の譲渡 | 日本郵便の郵便切手、印紙売場での印紙、地方公共団体の証紙。 |

| 物品切手等の譲渡 | 商品券、プリペイドカードなど。 |

| 国等の事務に係る役務提供 | 登記、特許、免許、検査など、法令に基づく手数料。 |

| 外国為替業務 | – |

| 社会保険医療の給付等 | 健康保険、労災保険、自賠責保険の医療など。ただし、美容整形や市販医薬品は除く。 |

| 介護保険サービス | 保険給付対象の居宅・施設サービス。ただし、特別室や送迎などは除く。 |

| 社会福祉事業等のサービス提供 | 第一種・第二種社会福祉事業、更生保護事業など。 |

| 助産 | 医師・助産師による助産サービス。 |

| 火葬・埋葬 | 火葬料、埋葬料。 |

| 身体障害者用物品の譲渡・貸付け等 | 義肢、車椅子など。 |

| 学校教育 | 学校、専修学校、各種学校の授業料、入学金など。 |

| 教科用図書の譲渡 | – |

| 住宅の貸付け | 居住用。ただし、1ヶ月未満の貸付けなどは除く。 |

課税売上げ1,000万円以下の場合、消費税の確定申告は必要?

基本的に、課税売上げ1,000万円以下の事業者は免税事業者に該当するため消費税の申告や納税を要しません。ただし、特定期間といって、個人事業主の場合は前年の1月1日から6月30日までの期間の課税売上げが1,000万円を超えるときは免税事業者ではなくなります。なお、特定期間における判定は、課税売上高に代えて給与等の支払額の合計を基準に判定することも認められます。

また、インボイス制度の開始で適格請求書発行事業者に登録する場合は消費税の申告が課されることになりました。課税売上げ1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けるときは消費税の申告が義務付けられます。

確定申告の売上げに消費税は含む?含まない?

消費税の経理処理には、売上げや仕入れの額に消費税を含む税込経理方式、消費税額を区分して処理する税抜経理方式があります。

税込経理方式か、税抜経理方式かは任意で選択できます。

| 方式 | 説明 |

|---|---|

| 税込経理方式 |

|

| 税抜経理方式 |

|

ただし、2以上の所得が生じる事業を行っているなど特定の場合を除き、一貫した経理方式のほうが分かりやすいでしょう。

したがって、税込経理方式を採用していれば売上げに消費税が含まれ、税抜経理方式を採用していれば売上げに消費税が含まれないことになります。

申告書の書き方を知って正しく消費税申告しよう

消費税申告は、一般課税か簡易課税かで必要な書類が異なります。また、申告書の書き方も異なります。いずれの場合も、会計ソフトなどで作成した仕訳データが必要です。申告書作成の手間を軽減するためにも、消費税の申告書作成までできる確定申告ソフトや会計ソフトの利用を検討しましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

【個人事業者向け】白色申告する際の必要書類は?提出方法も解説

確定申告の時期が近くなると、申告に必要な書類や帳簿が何なのか気になる、という個人事業者の方もいるかと思います。 確定申告で提出する確定申告書、収支内訳書は、それぞれ税務署で受け取る…

詳しくみる防府市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では防府市(山口県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2026年…

詳しくみる札幌市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では札幌市(北海道)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2026年…

詳しくみる伊丹市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では伊丹市(兵庫県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2026年…

詳しくみる鳥取県の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では鳥取県の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2026年の確定申告…

詳しくみる守谷市の確定申告ガイド!税務署や郵送先、会場の情報を網羅的に解説

この記事では守谷市(茨城県)の確定申告に必要な税務署や申告書等の送付先、会場について解説します。確定申告を行う際は、時間に余裕を持って準備を進め、期限内に行いましょう。 2026年…

詳しくみる