- 更新日 : 2025年3月5日

個人事業主の持ち家はどこまで経費になる?具体例や計算方法を解説

個人事業主の持ち家に関する支出は、持ち家を事業で使っている場合にのみ経費にできます。しかし、経費にできるのは支出の全額ではなく、あくまで事業で使った部分のみです。事業で使った部分が明らかでない場合は、一定の割合をもとに計算して求めましょう。

ここでは、個人事業主の持ち家の経費について、具体例や計算方法を解説します。

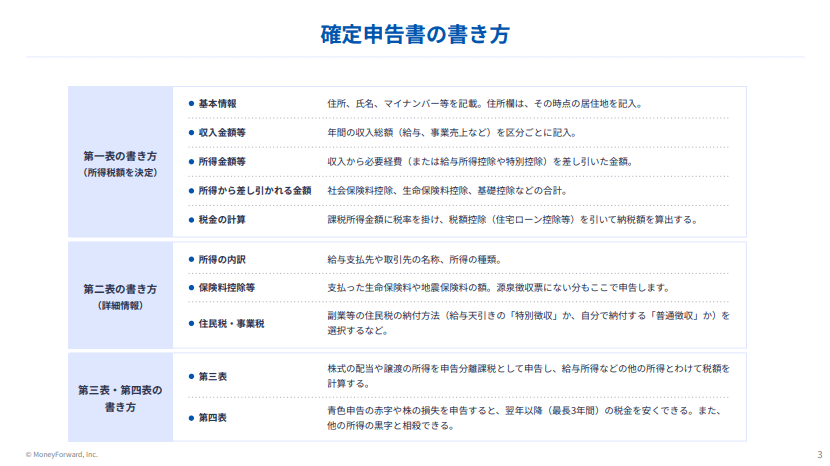

おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主の持ち家はどこまで経費になる?

個人事業主が持ち家を仕事場にしている場合は、持ち家で生じた支出の中に、プライベートの支出と事業(仕事)に関する支出の両方があります。

このうち、経費になるのは事業に関する支出のみです。

明らかに事業に関する支出であると分かるものはよいですが、なかには1つの支出にプライベートの支出と事業に関する支出が混在しているものも多くあります。その場合は、支出のうち事業に関する部分を計算して求める必要があります。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

個人事業主の持ち家の事業割合はどう計算する?

個人事業主の持ち家で生じた1つの支出に、プライベートの支出と事業に関する支出が混在している場合は、事業割合を使って経費になる金額を求めます。

事業割合とは、その支出の中にどれだけ事業に関する部分があるのかを示す割合のことです。事業割合は、明確な基準によって求める必要があります。

事業割合の代表的な計算方法には、広さによる計算方法と時間による計算方法があります。

広さで計算

固定資産税など、家そのものに係る支出については、家の広さで計算します。たとえば、家の1室を仕事場にしている場合、家の総面積のうち仕事場の面積がどれぐらいの割合を占めているか求めます。

例)家の総面積が400㎡で、そのうち仕事場の面積が50㎡だった場合

事業割合は12.5%になります。

時間で計算

電気代などは、広さではなく時間で事業割合を計算します。

例)1日24時間のうち、仕事をしている時間が6時間の場合

事業割合は25%になります。

青色申告と白色申告の違い

青色申告の場合は、事業にかかった部分が適正な基準により按分できれば、按分した部分を経費にすることができます。

しかし、白色申告では、事業にかかった部分が適正な基準により按分できることに加え、事業割合が50%を超える場合のみ、按分した部分を経費にすることができます。白色申告のほうが経費にできる基準が厳しいので、注意しましょう。

個人事業主の持ち家を経費按分できる例と仕訳

ここからは、個人事業主の持ち家を経費按分できる例と仕訳例を見ていきましょう。

家や建物

持ち家における建物部分の減価償却費も経費にすることができます。しかし、減価償却費のうち経費にできるのは、事業に関する部分のみです。事業に関する部分は、家の広さで計算した事業割合を基に計算します。

例)持ち家の減価償却費は100万円だった。なお、家の総面積が400㎡で、そのうち仕事場の面積が50㎡のため、事業割合は12.5%である。

この場合、経費にできる部分は100万円×事業割合12.5%=125,000円になります。

減価償却費の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 減価償却費 | 125,000円 | 建物 | 125,000円 |

減価償却費の計算がある場合は、青色申告決算書や収支内訳書にその内容を記載する必要があります。

固定資産税

固定資産税も、事業に関する部分を経費にできます。事業に関する部分は、家の広さで計算した事業割合を基に計算します。

例)1年間に支払った固定資産税は10万円だった。固定資産税はプライベート用の資金から支払っている。なお、家の総面積が400㎡で、そのうち仕事場の面積が50㎡のため、事業割合は12.5%である。

この場合、経費にできる部分は10万円×事業割合12.5%=12,500円になります。

固定資産税の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 租税公課 | 12,500円 | 事業主借 | 12,500円 |

固定資産税は「租税公課」勘定で処理します。また、プライベート用の資金から支払った場合の勘定科目は貸方に「事業主借」で処理します。

火災保険料・地震保険料

火災保険料・地震保険料も、事業に関する部分を経費にできます。事業に関する部分は、家の広さで計算した事業割合を基に計算します。

例)1年間に支払った火災保険料は5万円だった。火災保険料はプライベート用の資金から支払っている。なお、家の総面積が400㎡で、そのうち仕事場の面積が50㎡のため、事業割合は12.5%である。

この場合、経費にできる部分は5万円×事業割合12.5%=6,250円になります。

火災保険料の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 損害保険料 | 6,250円 | 事業主借 | 6,250円 |

火災保険料は「損害保険料」勘定や「保険料」勘定で処理します。

地震保険料は所得控除にも該当するため、事業部分は経費、プライベート部分は地震保険料控除として処理する必要があります。ただし、プライベート部分(居住用)の割合が90%以上であれば、全額を控除対象にできます。

住宅ローンの利息

住宅ローンの利息も、事業に関する部分を経費にできます。事業に関する部分は、家の広さで計算した事業割合を基に計算します。

ただし、経費にできるのは利息部分のみです。元本部分は経費にできないので注意しましょう。

例)1年間に支払った住宅ローンの利息は12万円だった。住宅ローンの利息はプライベート用の資金から支払っている。なお、家の総面積が400㎡で、そのうち仕事場の面積が50㎡のため、事業割合は12.5%である。

この場合、経費にできる部分は12万円×事業割合12.5%=15,000円になります。

住宅ローンの利息の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 支払利息 | 15,000円 | 事業主借 | 15,000円 |

住宅ローンの利息は「支払利息」勘定や「利子割引料」勘定で処理します。

光熱費(水道・電気・ガス)

水道代や電気代、ガス代などの光熱費は、事業に関する部分を経費にできます。事業に関する部分は、時間で計算した事業割合を基に計算します。

例)1月に支払った電気代は3万円だった。電気代はプライベート用の資金から支払っている。なお、1日24時間のうち、仕事をしている時間が6時間だったため、事業割合は25%である。

この場合、経費にできる部分は3万円×事業割合25%=7,500円になります。

電気代の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 水道光熱費 | 7,500円 | 事業主借 | 7,500円 |

水道代や電気代、ガス代などの光熱費は「水道光熱費」勘定で処理します。

通信費(インターネット・電話代)

インターネット代や電話などの通信費は、事業に関する部分を経費にできます。事業に関する部分は、時間で計算した事業割合を基に計算します。

例)1月に支払った電話代は2万円だった。電話代はプライベート用の資金から支払っている。なお、1日24時間のうち、仕事をしている時間が6時間だったため、事業割合は25%である。

この場合、経費にできる部分は2万円×事業割合25%=5,000円になります。

電話代の仕訳は、次のようになります。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 通信費 | 5,000円 | 事業主借 | 5,000円 |

インターネット代や電話などの通信費は「通信費」勘定で処理します。

家の修繕費

仕事部屋や作業場の修繕費や家全体の修繕費なども、経費にできます。仕事部屋や作業場の修繕費は通常、仕事をするための修繕であるため、全額経費にできる可能性が高いです。

また、家全体の修繕費において、建物の価値を上げるものである場合など、資産計上が必要になるケースも多いです。資産計上を必要としない場合は、家の広さで計算した事業割合を基に経費部分を計算し「修繕費」勘定で処理します。

資産計上が必要な場合は、上述した「家や建物」と同様に、減価償却費を家事按分します。もちろん、プライベート(居住用)の部分の修繕費は、経費になりません。

まずは、経費になるのか、資産計上が必要なのかなどを判断することが重要です。判断が難しい場合には、税理士などの専門家に相談してみましょう。

その他持ち家で経費にできる可能性があるもの

その他、持ち家で経費にできる可能性があるものには、次のようなものがあります。確定申告の際、参考にしてください。

【持ち家で経費にできる可能性があるもの】

| 支出 | 内容 |

|---|---|

| 自動車関連の費用 | 仕事とプライベートで使っている自動車の場合は、燃料費などの自動車関連の費用について、走行距離や使用時間などを基準に事業部分を経費にできます。 ただし原則、自動車の取得価格は減価償却の対象です。 |

| 駐車場代 | 仕事とプライベートで使っている自動車の駐車場代は、走行距離や使用時間などを基準にして事業部分を経費にできます。 |

| 仕事場に置く家具や電気機器 | 仕事場に置く家具や電気機器は、仕事に使うものであれば経費にできます。ただし、仕事場をプライベートでも使っている場合は、時間で計算した事業割合を基に経費になる金額を計算します。 |

| クリーニング代 | 通常、クリーニング代は経費にできません。ただし、作業服のクリーニング代など、仕事上必要であることを証明できる場合は、経費にできます。 |

| 雑費 | その他、仕事で大量のごみが出た場合のごみ処理代など、仕事に関する雑費も経費にできます。 |

個人事業主の持ち家を経費計上する際の注意点

個人事業主の持ち家を経費計上する際の注意点として、次のものがあります。

事業割合を明確にする

個人事業主の持ち家の支出を経費計上する際には、事業割合を用いて計算します。当然、事業割合が変わると経費になる金額も変わるので、税務調査では事業割合をどのように求めたのか、また事業割合の求め方は適切かどうかを確認します。

税務調査で指摘を受けないためにも、面積や使用時間が分かる書類(図面や日誌など)を用意し、事業割合を明確にできるようにしましょう。

領収書など明細を保存する

どの経費にもいえることですが、領収書やレシートなどの証拠書類が残っていないと経費にできません。

特に、持ち家の支出はプライベートの資金から支払っているものが多く、領収書などの明細をなくしてしまうことがあります。経費にできるものを確実に経費にするためにも、領収書などの明細はなくさずに保存しておきましょう。

住宅ローン控除を受けられない場合がある

住宅ローン控除とは、住宅をローンで取得した場合に一定の控除を受けられる制度です。住宅ローン控除は、持ち家を50%以上居住用に使っている場合に利用できます。

事業割合が50%を超える場合は居住用部分が50%未満となり、住宅ローン控除を受けられないので注意しましょう。

過度な経費計上は避ける

上述したように、税務調査では事業割合をどのように求めたのか、また事業割合の求め方が適切かどうかを確認します。事業割合を多めにして過度な経費計上をすると、税務調査で指摘を受ける可能性が高くなるため、過度な経費計上は避けましょう。

個人事業主の自宅兼事務所が賃貸の場合の経費計上

個人事業主の自宅兼事務所が持ち家ではなく、賃貸の場合でも、光熱費や通信費などの計上の仕方は同じです。しかし、なかには経費の計上方法が違うものもあります。

たとえば、賃貸の場合、家の減価償却費や住宅ローンの利息、固定資産税などは生じません。代わりに、敷金や礼金、家賃が発生します。このうち、敷金は退去時に戻ってくるお金であるため、経費計上ができません。

礼金や家賃は、上述した固定資産税などと同じように、家の広さで計算した事業割合を基に経費部分を計算します。ただし、礼金は20万円未満の場合は経費にできますが、20万円以上の場合は減価償却が必要となるので注意しましょう。

個人事業主の持ち家の支出で経費にできるものは適切に経費にしよう!

個人事業主が持ち家を事業で使っている場合、持ち家に関する支出を経費にできます。経費の金額を計算するには、まず事業割合を求める必要があります。事業割合の基準を明確にしないと、税務調査で指摘を受けますが、逆に明確な基準のもと事業割合を出せば、問題なく支出を経費にできます。

経費にできるものは適切に経費として処理を行い、少しでも納める税額を抑えましょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人事業主の所得証明書はどこでもらえる?発行方法や利用シーンを解説

個人事業主が融資を受ける場合などに必要な所得証明書は、自治体の窓口などで発行してもらえます。そもそも所得証明書は、どのような場面で必要になるのでしょうか。所得証明書の利用シーンや発…

詳しくみるWiFiは経費になる?個人事業主が知っておきたい確定申告と通信費のルールを解説

個人事業主にとって、WiFiは業務を円滑に進めるうえで欠かせない存在です。しかし、自宅のインターネット回線やモバイルWiFiをどのように経費として扱えばよいのか、迷う人も少なくあり…

詳しくみる個人事業主に角印は必要?使用する場面やサイズについて解説

角印は、業務上で使用する四角い形状の認印です。個人事業主にとって角印は法的に必須ではありませんが、取引の信頼性を高め、業務を円滑に進めるために役立つアイテムといえます。 本記事では…

詳しくみる個人事業主の仕事の探し方は?ポイントやおすすめの副業も解説

個人事業主の仕事の探し方には、エージェントサービス、クラウドソーシング、SNS活用など、さまざまな方法があります。 本記事では、個人事業主の仕事探しの方法から、継続的に案件を獲得す…

詳しくみる赤字でも個人事業主に税務調査が来る?経費処理の注意点

赤字経営の個人事業主でも、確定申告を正しく行わなければ税務調査の対象になりえます。納税を逃れるために売上の過少申告をする場合や、売上に対して経費が多すぎる場合など、税務署から目をつ…

詳しくみる個人事業主の請求書に押すハンコの位置は?知っておくべきルールを解説

個人事業主として請求書を発行する際、「ハンコは必要なのか」「どこに押すべきか」といった疑問を感じたことはありませんか?ビジネス書類における押印の必要性は、法律・税務・実務慣習によっ…

詳しくみる