- 更新日 : 2025年2月21日

個人事業主が65歳以上で働いても年金は全額受け取れる?確定申告も解説

個人事業主として65歳以降も働き続けても、年金は全額受け取れます。ただ、60歳以上で会社に勤めながらフリーランスとしても働いている人は、年金の一部または全額が支給停止となる可能性があるため注意してください。

本記事では、個人事業主が65歳以降に受給できる年金の種類、65歳になったときに行う年金手続きなどを解説します。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主が65歳以上で働いても年金は全額受け取れる?

65歳以降も個人事業主として働き続けた場合でも、基本的には年金を全額受け取り可能です。

しかし、会社に勤めながらフリーランスとしても活動している人の場合、年金の一部もしくは全額が支給停止となる可能性があります。

会社に所属する人は厚生年金保険に加入しますが、60歳以上で厚生年金を受給する人は年金支給を停止する「在職老齢年金制度」の対象となるためです。1ヶ月の賃金と老齢厚生年金の額が50万円を超えると、老齢厚生年金の一部もしくは全額が支給停止されます。

会社に所属せず個人事業主として活動している人は国民年金保険だけに加入しますが、国民年金保険の加入年齢は60歳までです。在職老齢年金制度の対象でもありません。

よって、会社を退職して国民年金のみに加入しているフリーランスの人は、65歳以上も働き続けても年金を全額受給できます。また、フリーランスとしていくら稼いでも、年金の支給が停止されることはありません。収入の上限は設けらていないため安心してください。

参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

収入がある個人事業主と会社員の年金の違い

個人事業主と会社員が受け取れる年金額は、差があります。個人事業主と会社員が納める保険料が異なるためです。

個人事業主が納める国民年金保険料は、1ヶ月あたり16,980円と一律になっています。(※2025年2月時点)一方、会社員が会社と折半して納める厚生年金保険料は、給与や賞与の18.3%と変動します。つまり、納付額が異なるため、もらえる年金額にも差が生じるというわけです。

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、国民年金の受給者と厚生年金の受給者における年金の平均月額は、以下のようになります。

| 年度 | 国民年金の受給者 年金の平均月額 | 厚生年金の受給者 年金の平均月額 |

|---|---|---|

| 令和3年度 | 56,479円 | 145,665円 |

| 令和4年度 | 56,428円 | 144,982円 |

| 令和5年度 | 57,700円 | 147,360円 |

※いずれも、受給権が確定し受給を受けている人の年金額

上記より、どの年も国民年金の受給額と厚生年金の受給額に2倍以上の差があることが分かります。令和3年より前の10年間も金額の差はほぼ変わりません。

フリーランス一本に絞って活動している人は、受給できる年金額や厚生年金の受給者との差額などを把握しておきましょう。

参考:国民年金保険料|日本年金機構、厚生年金保険料額表|日本年金機構、厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省

個人事業主が65歳以降に受け取れる年金の種類

個人事業主が65歳以降に受け取れる年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金・特別支給の老齢厚生年金の3種類です。それぞれの受給資格や受給額などを解説します。

老齢基礎年金

老齢基礎年金とは、国民年金の加入期間に応じて支給される年金です。受給資格・受給の開始年齢・受給額は以下のようになります。

| 受給資格 | 納付期間や保険料の免除期間などを合算した期間が10年以上あること |

|---|---|

| 受給の開始年齢 | 原則として65歳 |

| 受給額 | 20歳から60歳までの40年間で国民年金を納めた月数をもとに算出 |

65歳を超えた後に受給資格を満たした人は、満たしたときから年金の受け取りが可能です。

また、40年間の保険料を全額納めれば、満額の816,000円を受け取れます。(昭和31年4月2日以後に生まれた場合)

参考:老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

老齢厚生年金(会社に勤めていた場合)

老齢厚生年金は、厚生年金の加入期間や納付額に応じて支給される年金です。会社に勤めていた、もしくは会社に今も勤めている場合に、受給条件を満たせば支給されます。

受給資格・受給の開始年齢・受給額は以下の通りです。

| 受給資格 |

上記2つの条件を満たす必要あり |

|---|---|

| 受給の開始年齢 | 原則として65歳 |

| 受給額 | 会社から支払われた給与や厚生年金の加入期間をもとに算出 |

65歳の時点で条件を満たせていない人は、国民保険料を納める・任意で厚生年金に加入するなどの対応をしましょう。

参考:老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額|日本年金機構

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げとなった関係で、スムーズに対応するために設けられた制度です。

| 受給資格 |

上記の条件を満たす必要あり |

|---|---|

| 受給の開始年齢 | 生年月日と性別により異なる |

| 受給額 | 会社から支払われた給与や厚生年金の加入期間をもとに算出 |

なお、特別支給の老齢厚生年金には特例があります。昭和36年/昭和41年の4月2日以降に生まれた人でも、下記のいずれかに該当する場合は受給可能です。

- 会社を退職しており、かつ厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある

- 会社を退職しており、かつ障害の状態にあることを申し出ている

- 厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある

詳しい内容は、日本年金機構の公式サイトをご参照ください。

個人事業主が65歳になった時の年金手続き

年金を受け取る際は、自身で請求手続きを行う必要があります。以下の手順で年金を受給可能です。

- 年金請求書の受け取り

- 年金請求書の提出

- 年金の受給

年金の受給権が確定した場合、年金開始年齢に達する3ヶ月前に「年金請求書」が送られてきます。年金請求書に記載された年金の加入記録を確認してください。

記録を確認できたら、年金請求書を提出します。用紙を窓口や郵送で提出する方法と電子申請する方法があるため、お好きな方法を選んでください。なお、請求書の提出は、受給開始年齢の誕生日以降に行う必要があります。

また、請求せずに5年が経過すると、5年分の年金は受け取れない可能性があるため早めに提出しましょう。

請求書の提出から1〜2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が届き、さらに1〜2ヶ月後に年金支給の案内が届きます。案内が届いたら年金が振り込まれ始めるので、登録した口座を確認しましょう。

個人事業主が65歳以降の収入と年金の確定申告のやり方

「雑所得」に分類される公的年金は、課税対象です。よって、原則として年金を受給している人は確定申告をする必要があります。ただ、以下の2つの条件のどちらにも該当する人は、確定申告をする必要はありません。

- 公的年金の合計が年間400万円以下である

- 公的年金以外の所得が20万円以下である

たとえば、個人事業の所得が年間20万円以下で、年金が年間400万円以下の人は、確定申告が不要です。

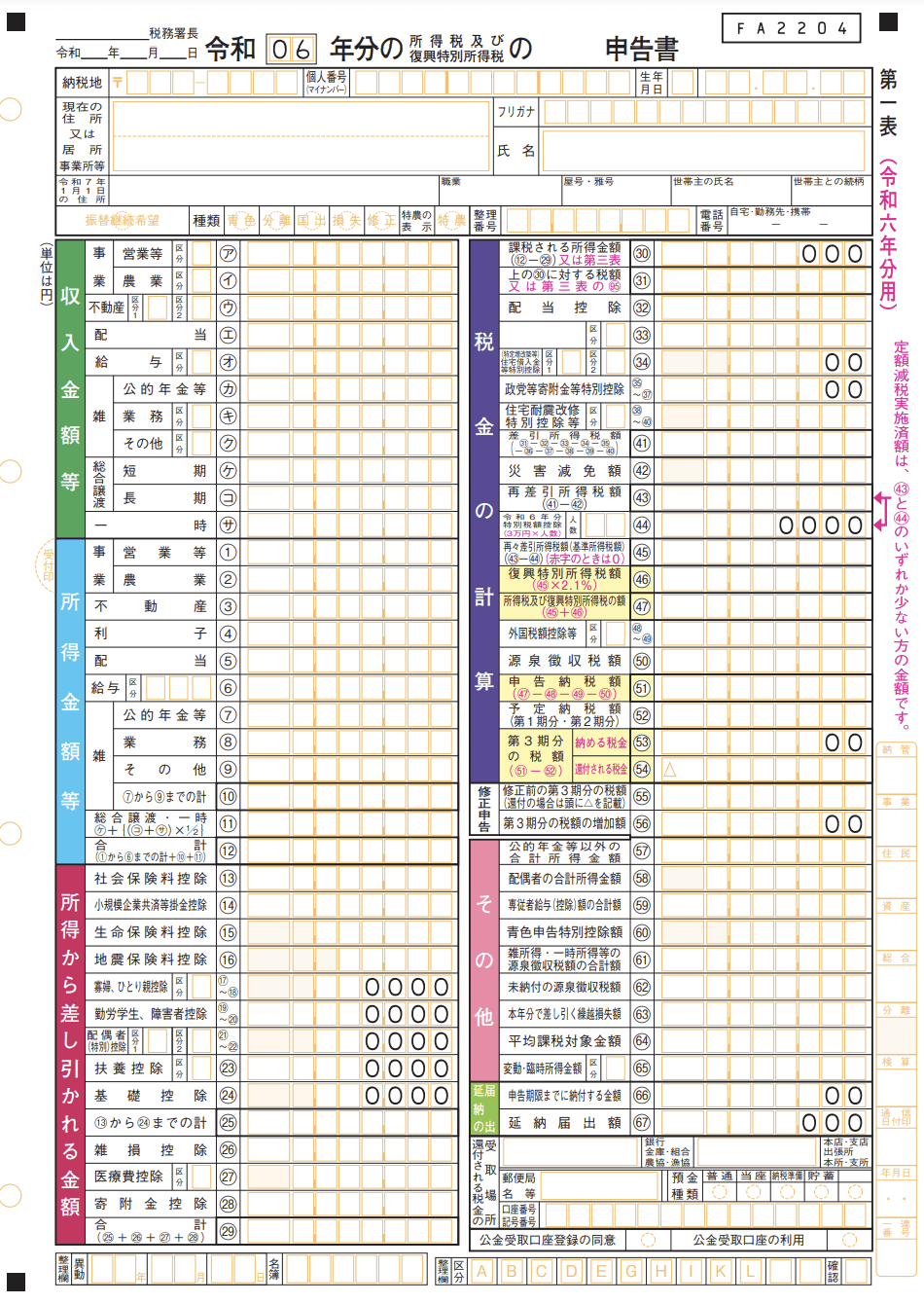

確定申告が必要な場合は、申告書を作成して提出する、もしくは「e-Tax」で電子申請してください。作成する書類は2枚あります。

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分|国税庁

1枚目の【収入金額等】の「給与」と「公的年金等」にそれぞれ金額を記載してください。また、【所得金額等】の「給与」に経費を引いた額を「公的年金等」に控除額を引いた額を記載します。控除額については、国税庁の「公的年金等の課税関係」をご参照ください。

他にも、配当金や医療費控除などがある場合は、該当する箇所に記入します。

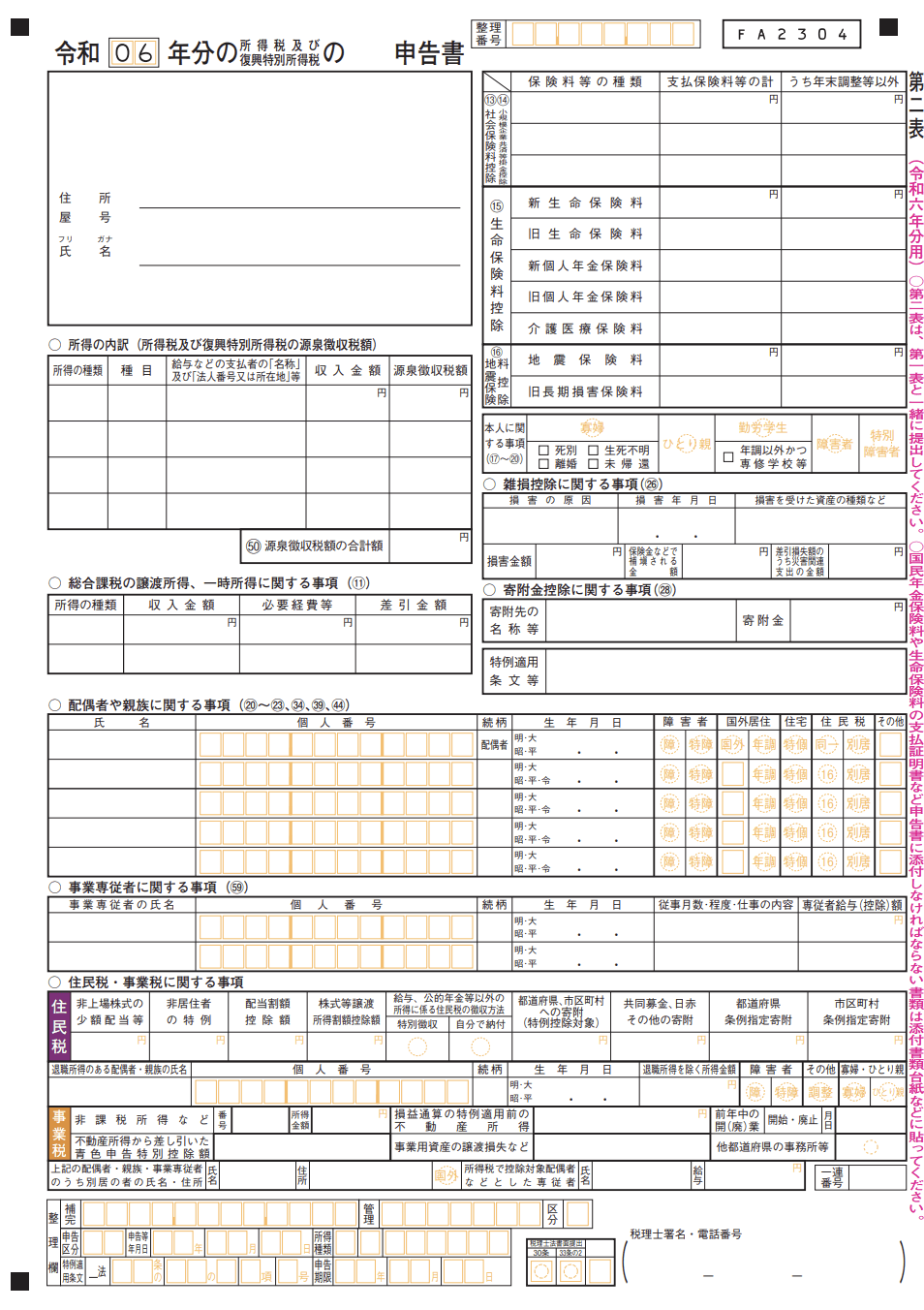

引用:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

2枚目の【所得の内訳】に給与や年金を記入してください。所得の種類は、給与はそのまま「給与」で、年金は「雑所得」になります。詳しくは、「公的年金等の雑所得がある方の記載例」をご参照ください。

個人事業主が65歳以上で受給できる年金を増やすには?

厚生労働省によれば、国民年金だけだと受け取れるのは平均6万円弱のため、年金や貯金だけで大丈夫か不安な人もいるでしょう。65歳以降に受け取る年金や収入を増やす方法をいくつか紹介します。

参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況|厚生労働省

国民年金基金に加入

国民年金基金とは、老齢基礎年金に上乗せできる個人事業主向けの制度です。会社員が基礎年金に加えて厚生年金をもらえるのと同様に、個人事業主も基礎年金+国民年金基金を65歳から受給できます。

加入するプランや掛金は自由に決められ、年齢制限も特にありません。年金を支払う義務がある20歳以上60歳未満の人であれば、いつ加入してもOKです。

さらに、掛金金額を社会保険料控除として所得額から控除できます。国民年金基金に加入すれば、節税対策に繋がる点もメリットです。

付加年金で上乗せ

付加年金とは、国民年金の保険料に月額400円の付加保険料も合算して納付する制度です。受給される老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

合算できる金額は一律400円です。上乗せされる付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」で算出でき、2年間受給すれば元を取れます。

市役所や区役所で申し込めますが、国民年金基金に加入している人は付加年金に申し込めないため注意してください。

参考:付加年金|日本年金機構

国民年金を65歳まで任意加入

40年間の納付期間のうち未納期間がある人や60歳までに受給資格を満たせなかった人は、任意で60歳以降も国民年金保険に加入できます。

ただ、任意加入できるのは65歳の誕生日前日までです。もし65歳を超えても受給資格を満たせない人は、さらに70歳まで加入できます。

また、厚生年金保険や共済組合に加入している人も任意加入の対象外のため、注意してください。

市役所や区役所の国民年金窓口から任意加入の手続きができます。

繰下げ受給

繰下げ受給とは、年金の受給開始年齢を65歳ではなく、66歳〜75歳の範囲内で変更する制度です。繰下げた期間によって、受給できる年金が増えます。

増額率は8.4%〜84%です。年金を受け取る年齢を遅くするほど、増額率が上がります。

繰下げを希望する際は「年金請求書」を提出せず、66歳〜75歳までの希望する時期に「繰下げ請求書」を提出してください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、私的年金制度です。国民年金のような納付額が決まっている公的年金とは異なり、自身で掛金を設定・拠出・運用します。

掛金全額が所得控除の対象で、運用益も非課税です。月額の掛金は最低5,000円からなので、家計への負担を抑えつつ運用できます。

ただ、一度納付すると60歳になるまで引き出せません。運用も自身で行うため、人によって受給額が変動する点にも注意です。

iDeCoに加入する場合は、三井住友銀行やみずほ銀行などの運営を管理する金融機関に「加入申出書」を提出してください。

参考:iDeCoの特徴|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】

小規模企業共済に加入

小規模企業共済とは、個人事業主や中小企業の経営者・役員などが加入できる制度です。退職時や廃業時に受け取れるため、企業の退職金のイメージに近いです。

月額の掛金は、1,000円〜70,000円の範囲なら500円単位で自由に設定できます。掛金全額を所得から控除可能なので、節税にも繋がるでしょう。

小規模企業共済に加入する場合は、「契約申込書」を指定の金融機関に提出してください。マイナンバーカードがあれば、オンライン申請も可能です。

参考:制度の概要|共済制度|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

老後も安心できる年金や資金を用意しましょう

個人事業主が加入するのは基本的に国民年金だけなので、将来が心許ない人もいるでしょう。老後も安心できる資金を用意するために、65歳以降も働き続けた場合でも年金は全額受け取れます。

ほかにも資金を増やしたい人は、国民年金基金や付加年金などを検討してみてください。節税効果を期待できる制度もいくつかあります。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

所得200万円の個人事業主は国民健康保険料をいくら払う?計算方法や申告のポイントを解説

「所得200万円の個人事業主」の国民健康保険料は実際いくらになるのか、ご存じですか?保険料の金額は単純に所得だけで決まるものではなく、年齢や地域、家族構成、そして申告の有無によって…

詳しくみる個人事業主が従業員を1人でも雇用したら社会保険に加入が必要?加入条件や手続き方法を解説

個人事業主が従業員を雇い入れた場合、1人であっても社会保険のうち労働保険に入らなければなりません。労災保険と雇用保険は計算方法や手続きが異なるため、事前に確認しておきましょう。 本…

詳しくみる個人事業主が申請できるパソコン関連の補助金は?仕組みや経理処理の注意点を解説

個人事業主として事業を行う中で、パソコンは業務の効率化や売上管理、会計処理に欠かせないツールです。しかし、高性能な機器を導入するにはコストの負担も大きくなります。そんなときに活用し…

詳しくみる個人事業主が妻を従業員として雇う手続きは?節税メリットや注意点も解説

個人事業主が妻を従業員として雇う場合、給与について問題になる可能性があります。妻を雇う場合、個人事業主の確定申告にどのような影響があるのでしょうか。個人事業主が妻を雇う場合の手続き…

詳しくみる【個人事業主向け】電話代行完全ガイド|メリット・注意点・おすすめサービスを解説

個人事業主にとって、電話対応は業務の中で大きな負担になりがちです。作業中の中断や外出中の着信、休日の対応など、限られた時間を圧迫する要因となることも少なくありません。そんな中、電話…

詳しくみるヘルパーで個人事業主になるには?資格・開業の流れ・確定申告について解説

ヘルパーとして個人事業主になることは、働き方の自由度を広げる大きなチャンスです。介護保険外サービスを中心に、自分のペースで仕事を組み立てられる反面、資格や手続き、集客、税務といった…

詳しくみる