- 更新日 : 2025年12月29日

スマホで医療費控除の確定申告をするやり方は?e-Taxでの手順や必要書類を簡単に解説

年間で多くの医療費を支払った場合、確定申告で医療費控除を申請すると、支払った税金の一部が還付される可能性があります。かつては複雑なイメージのあった確定申告ですが、現在ではスマートフォン(以下、スマホ)があれば多くの手続きが可能になりました。

この記事では、医療費控除をスマホで申告する具体的なやり方について、必要な準備から国税庁のシステムを使ったe-Tax(電子申告)の操作手順、マイナンバーカードがない場合の対処法まで詳しく解説します。マイナンバーカードと対応スマホがあれば、誰でも簡単に行える確定申告の方法をマスターしましょう。

目次

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。この制度を利用し確定申告を行うことで、所得税や住民税の負担が軽減されます。

医療費控除の対象となる条件

医療費控除の対象となるには、年間の医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合には総所得金額等の5%)を超えるか、を超える必要があります。

大きな特徴として、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も合算して申告できます。一般的に、家族の中で最も所得が多い人がまとめて申告すると、所得税率が高いため還付される金額が大きくなる可能性があります。

参考:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

医療費控除の対象となる費用

医療費控除の対象となるのは治療目的の費用であり、美容や健康維持目的の費用は対象外となります。

- 治療・診療費:医師、歯科医師による診療費や治療費

- 医薬品代:治療に必要な医薬品の購入費(ドラッグストアで購入した風邪薬なども含む)

- 通院交通費:バスや電車など、公共交通機関を利用した際の通院費(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外)

- 入院費:入院時の部屋代や食事代

- 出産費用:妊娠中の定期検診、出産費用(出産育児一時金などを差し引いた額)

- 歯科治療費:保険適用の治療はもちろん、美容・審美目的を除くインプラントなどの高額な自費診療も対象

- 介護費用:介護保険制度のもとで提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

- 健康診断・人間ドックの費用:治療を伴わない健康診断の費用(ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され治療を行った場合は対象)

- 予防接種の費用:インフルエンザなどの予防接種費用

- 美容目的の費用:美容整形の費用、歯のホワイトニング費用など

- 健康維持のための費用:サプリメントやビタミン剤の購入費

- 自家用車の費用:通院に使用した自家用車のガソリン代や駐車場代

- その他:診断書作成料、親族に支払う看護の謝礼など

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告に無料登録いただくと、「確定申告 お役立ち資料集」から、下記の4つともまとめて閲覧・ダウンロードすることが可能です!

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

スマホで医療費控除の申告をするための事前準備

スマホで医療費控除の申告をスムーズに進めるためには、いくつかの事前準備が必要です。申告を始める前に、以下のリストを参考に必要なものを揃えておきましょう。

1. マイナンバーカード

スマホを使ったe-Taxでの本人確認(電子署名)には、マイナンバーカードが必須です。カードのICチップをスマホで読み取ることで、本人が申告していることを証明します。

医療費控除を申告するには、カード発行時に設定した以下の2種類のパスワードが必要になるため、あらかじめ確認しておきましょう。

- 署名用電子証明書パスワード

英数字6〜16文字(申告データの送信時に使用) - 利用者証明用電子証明書パスワード

数字4桁(マイナポータルへのログイン時に使用)

2. マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン

お使いのスマホが、マイナンバーカードのICチップ読み取り機能(NFC)に対応している必要があります。iPhoneは7以降、Androidも多くの機種が対応していますが、事前にご自身の機種が対応しているか確認しておくと安心です。

参考:マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください。| よくある質問|マイナポータル

3. 医療費通知(医療費のお知らせ)

健康保険組合などから届く「医療費通知」は、医療費の明細として使える便利な書類です。

医療費通知を利用すれば、領収書をすべて集めて集計する手間が省けます。また、マイナポータル連携を利用すると、2021年9月以降の医療費通知情報をデータで自動取得し、申告書に反映させることも可能です。

4. 医療費の領収書やレシート

医療費通知に載っていない費用については、領収書やレシートをもとに金額を入力します。例えば、以下のようなものが該当します。

- 年の後半(11月〜12月など)に受診し、医療費通知に反映されていない医療費

- 整骨院や鍼灸院での施術費用(治療目的のもの)

- ドラッグストアで購入した風邪薬などの一般用医薬品

- 通院のために利用した公共交通機関の交通費(領収書がない場合は日付・金額・目的を記録したメモで可)

これらの領収書は提出の必要はありませんが、申告内容の根拠として、申告期限から5年間自宅で保管しておく義務があります。税務署から問い合わせがあった際に提示できるよう、整理しておきましょう。

5. 源泉徴収票(給与所得者の場合)

会社員やパートの方は、勤務先から年末から年始にかけて発行される「源泉徴収票」を手元に用意してください。申告書に給与の支払金額や源泉徴収税額などを入力する際に必要です。

6. 還付金を受け取る口座情報

申告の結果、税金が還付される場合の振込先口座の情報が必要です。申告する本人名義の金融機関口座(銀行名、支店名、口座番号)がわかるキャッシュカードや通帳を準備しましょう。

スマホでの医療費控除のやり方・手順

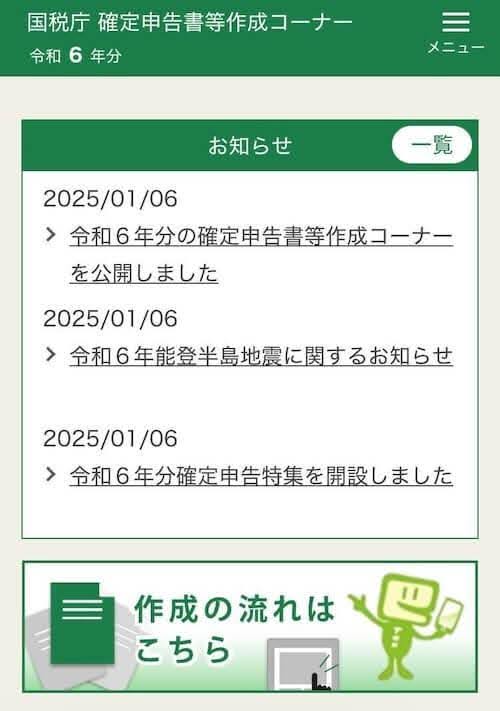

ここでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」とマイナポータル連携を利用した医療費控除の申告方法を解説します。

1. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

まず、スマホのブラウザから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をタップします。作成する申告書「所得税」を選び、提出方法に関する質問に回答します。

2. マイナンバーカードで本人確認とマイナポータル連携

マイナンバーカードを保有しており、ご利用のスマートフォンがマイナンバーカードの読み取りに対応している場合は、「マイナンバーカード方式」が利用できます。マイナポータル連携を選択し、マイナンバーカードを利用してマイナポータルへログインします。

3. マイナポータル連携で医療費通知情報を自動入力

マイナポータル連携の最大のメリットは、医療費通知情報を自動で取得・入力できる点です。連携画面で「医療費通知情報」にチェックを入れてデータ取得を実行すると、健康保険組合などから発行された医療費のデータが自動で申告書に反映され、手入力の手間とミスを大幅に削減できます。

マイナポータル連携を活用した確定申告のやり方は以下の記事で詳しく解説しているので、合わせて読んでみてください。

4. 医療費通知以外の領収書を手動で入力する

マイナポータル連携で取得した情報以外に、ドラッグストアで購入した薬代や交通費など、自身で保管している領収書がある場合は、手動で追加入力します。医療費控除の入力画面で「医療費の領収書から入力する」といった項目を選び、「医療を受けた人」と「病院・薬局ごと」に支払った年間の合計金額を入力します。

5. その他の所得・控除情報を入力

医療費控除の入力後、源泉徴収票を見ながら給与所得の情報を入力します。その他に社会保険料控除や生命保険料控除など、適用する控除があれば、画面の案内に従って入力してください。

6. 還付金額の確認と申告データの送信

全ての入力が完了すると、還付される金額が自動で計算されます。最終的な還付金額を確認し、振込先口座を入力したら、最後に電子署名を行います。マイナンバーカードをスマホで読み取り、今度は署名用電子証明書パスワード(英数字6〜16文字)を入力すれば、データ送信は完了です。

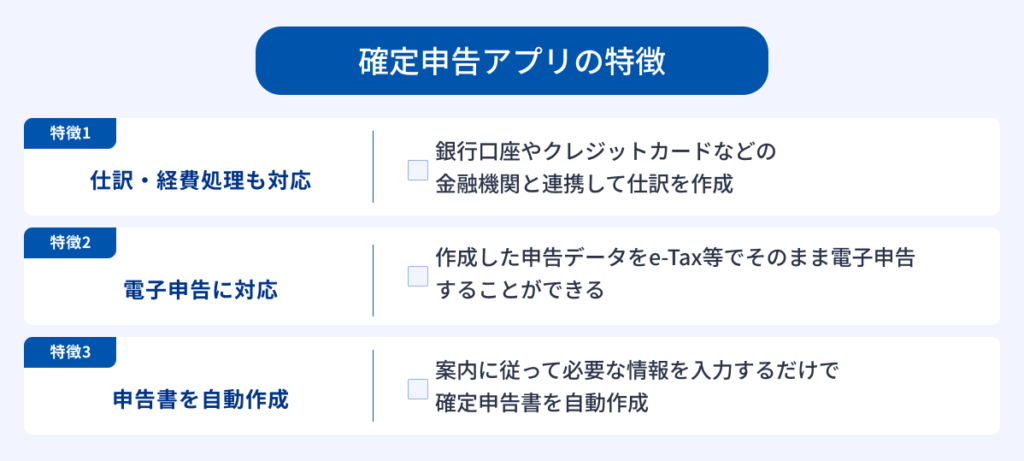

確定申告アプリなら医療費控除の申告がより便利に

より直感的な操作で簡単に確定申告を済ませたい方には、確定申告アプリの利用がおすすめです。マネーフォワード クラウド確定申告アプリでは、医療費控除やセルフメディケーション税制の確定申告が簡単に行えます。

確定申告アプリのメリットは、直観的に使いやすい画面、銀行・クレジットカード連携で便利に仕訳作業ができることなどが挙げられます。必要な情報を入力していくだけで申告データを作成してくれるため、自分で金額などの計算を行う必要がありません。

国税庁のサイトでの入力に不安がある方や、少しでも手間を省きたい方は、便利なアプリの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

\医療費控除のスマホ確定申告におすすめ/

スマホで医療費控除の申告をするメリット・デメリット

スマホでの医療費控除の申告は手軽で便利ですが、いくつかの注意点も存在します。

- 時間と場所を選ばない

24時間いつでも、自宅や好きな場所から申告が可能です。税務署の開庁時間を気にする必要がありません。 - 入力が簡単でミスが少ない

マイナポータル連携による自動入力や、合計額の自動計算機能により、手作業での計算ミスや転記ミスを防げます。

スマホの医療費控除申告でよくある質問(Q&A)

最後に、スマホの医療費控除申告でよくある質問とその回答をまとめました。

マイナンバーカードがない場合、スマホで申告できませんか?

スマホだけで申告を完結させるe-Tax(マイナンバーカード方式)は利用できません。その場合は、事前に税務署で「ID・パスワード」を発行してもらうか、申告書を印刷して郵送・持参する方法になります。

過去分の医療費控除をさかのぼって申告できますか?

はい、できます。還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

家族全員分の医療費をまとめて申告できますか?

はい、生計を一つにする家族のために支払った医療費は、所得が最も多い人がまとめて申告するのが一般的です。

医療費の領収書はスマホのカメラで撮影して提出するのですか?

いいえ、領収書を撮影して提出する必要はありません。原本は自宅等で5年間保管することが義務付けられています。

スマホを活用して医療費控除を申告しよう

この記事では、医療費控除をスマホで申告する具体的なやり方について、対象となる費用から準備、手順、よくある質問までを網羅的に解説しました。

マイナンバーカードと対応スマホさえあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や、より簡単な「マネーフォワード クラウド確定申告」のようなアプリを利用することで、手軽に手続きを進めることができます。特にマイナポータル連携は、入力の手間を大幅に削減してくれる強力な味方です。

この簡単な方法を活用して、払いすぎた税金を取り戻し、賢く家計を管理する一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

e-taxの関連記事

新着記事

メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説

メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…

詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説

本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…

詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説

未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…

詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説

米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…

詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説

個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…

詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説

新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…

詳しくみる