- 更新日 : 2026年2月10日

寡婦控除とは?要件やひとり親控除との違いを解説

「寡(やもめ)」とは夫や妻と死別・離縁した後、再婚していない状態を指します。

税法上は「寡婦(女性)」「寡夫(男性)」とされますが、所得税や住民税の計算をする際に「寡婦控除」「ひとり親控除」などの特典を受けることができます。

今回は「寡婦」「ひとり親」の定義から、税法上の特典を受けるための手続きまで解説します。

おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

寡婦(かふ)とは

寡婦とは配偶者に先立たれたり、離婚したりして、現在独身である女性を指します。同様に配偶者に先立たれた等の男性については、「寡夫(かふ)」と言います。

以前は「寡婦控除」と「寡夫控除」がありましたが、「寡夫控除」は令和2年分以降の所得税に「ひとり親控除」が創設されたことにより統合され、廃止されました。

寡婦やひとり親などの死別や離婚、生死不明などが原因でパートナーと経済的に協力しながら生活していけない方に対して、税法では「所得税や住民税の軽減」という特別な措置を用意しています。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

寡婦控除とは

所得税軽減の具体的な手順としては、「所得控除」という方法で所得(所得金額)を減額し、所得税や住民税を軽減することになります。

例えば給与所得者の場合の寡婦控除は次の図のようなイメージです。

所得控除により「課税所得」が少なくなれば税額も少なくなる、という仕組みです。

寡婦控除の対象となる人

「寡婦」となる人の要件をみてみましょう。

寡婦とは

「寡婦控除」を適用するための寡婦の定義は以下のいずれかに該当する方で、いずれも事実上の婚姻関係と同様の事情にある者がおらず、後述する「ひとり親」に当たらない方です。

寡婦控除の要件は次の3つとなります。

- 女性で、合計所得金額が500万円以下であること

- 住民票に事実婚である記載がないこと

- 次のいずれかであること

- 夫と離婚し、再婚しておらず子以外の扶養親族がいる

- 夫と死別、または夫が生死不明で、再婚していない(扶養親族要件なし)

上記で、「夫」とは婚姻関係にある人を言います。また、「合計所得金額が500万円以下」とは、給与所得に限らず、事業所得や不動産所得など全ての所得の合計で判定します。

「扶養親族」とは、配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)または養育委託児童・老人で、納税者と生計を一にし、年間合計所得金額が58万円以下(給与のみの場合は123万円以下)であり、青色申告者の事業専従者として給与を受けていない人です。

なお「扶養親族」には「年少扶養親族」が含まれることに注意してください。詳細は下記国税庁サイトにて確認しましょう。

「生死が明らかでない一定の方」の要件は以下のリンクを参照してください。

参考:所得税法施行令第11条(寡婦の範囲) | e-Gov法令検索

寡婦控除の金額

「寡婦」に該当する場合、所得税の計算上「寡婦控除」を受けることができます。

「寡婦控除」

「寡婦」に該当した場合、27万円の所得控除を受けることができます。

仮に所得税の税率が5%の方であれば、27万円×5%×1.021(復興特別税)≒ 13,700円ほど所得税が安くなります。

寡婦控除を受けるための手続き

「寡婦控除」を受ける方法としては2つのパターンがあります。

年末調整で控除を受ける方法

給与所得者が会社で年末調整をする場合、「扶養控除等申告書」の寡婦にチェックマークを入れれば「寡婦控除」を受けることができます。

出典:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁、「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を加工して作成

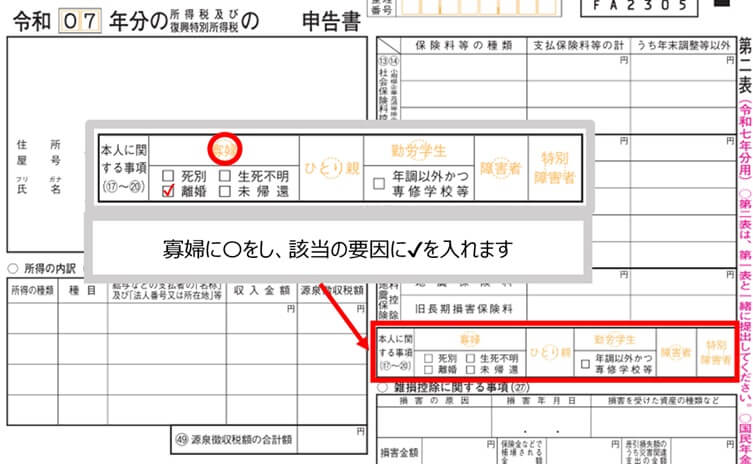

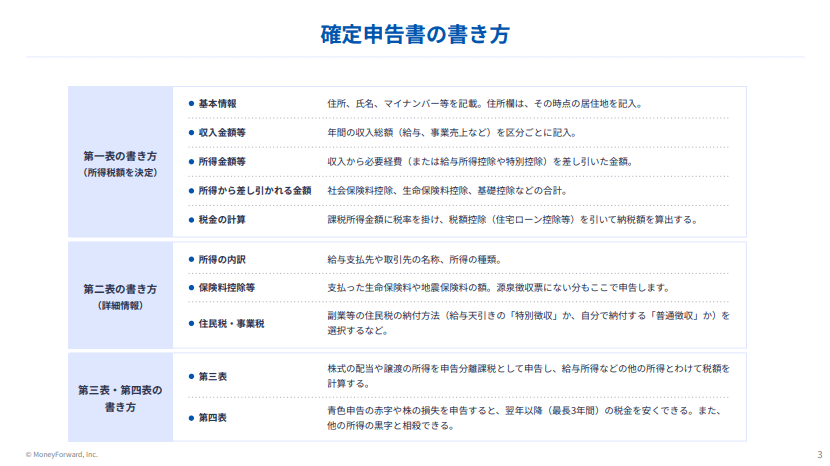

確定申告で控除を受ける方法

事業所得や不動産所得等があり確定申告をしている方の場合、確定申告書第一表に「寡婦控除」の控除金額を、第二表に寡婦となった要因を記載することで控除を受けることができます。

<確定申告書第一表イメージ>

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「所得税確定申告書」を加工して作成

<確定申告書第二表イメージ>

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁、「所得税確定申告書」を加工して作成

ひとり親控除との違い

寡婦控除とは別に、「ひとり親控除」があります。

「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いの一つに「婚姻歴」を問うかどうかがあります。

「寡婦控除」は女性のみが対象で、夫と離婚または死別した者が対象となります。つまり、以前の婚姻関係がベースとなります。子以外でも扶養親族がいれば適用可能です。

これに対し、「ひとり親控除」は婚姻歴の有無を問わず、未婚のひとり親を含む全ての性別の人が対象となり、生計を一にする子がいれば適用されます。

公的年金制度での寡婦の意味

公的年金制度でも、寡婦に対する優遇があります。ただし、夫の被保険者区分(雇用形態)によって受けられる優遇の内容が異なるため、条件をよく確認しなければなりません。

夫が加入していたのが、国民年金か厚生年金かによって異なるわけです。

| 夫の 被保険者区分 | 妻が 受給できる年齢 | 主な要件 | |

|---|---|---|---|

| 寡婦年金 | 第1号被保険者 (自営業者など) | 60歳~65歳 | 夫の国民年金加入期間などが10年以上、 10年以上の継続的な婚姻など |

| 中高齢寡婦加算 | 第2号被保険者 (会社員など) | 40歳~65歳 | 遺族厚生年金の加算給付の一つ 同一生計の子がいないこと、 または子が一定の年齢に達した場合 |

夫が亡くなった場合には、遺族は遺族年金がもらえます。ただし、夫が国民年金の第1号被保険者(自営業者など)であった場合は、原則として18歳未満の子がいなければ遺族基礎年金はもらえません。

夫が自営業者だった場合は寡婦年金

第1号被保険者である夫が亡くなった場合、18歳未満の子がいなければ「遺族基礎年金」はもらえません。このような不利益を避けるため、第1号被保険者のための制度として「寡婦年金」や「死亡一時金」が設けられています。

寡婦年金は、第1号被保険者である夫が亡くなった場合、妻が60歳から65歳までの間にもらえるものです。寡婦年金の額は、夫が受け取るはずであった年金額の4分の3となります。

寡婦年金をもらうには、次の要件を満たす必要があります。

- 夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が10年以上あること

- 10年以上継続して婚姻関係にあったこと(事実婚、内縁関係でも可)

- 夫が妻の生計を維持していたこと

- 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金をもらっていないこと

- 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないこと

参考:寡婦年金|日本年金機構

夫が会社員の場合は中高齢寡婦加算

夫が国民年金の第2号被保険者(会社員や公務員など)である場合は、厚生年金にも加入しているため、子がいるかいないかにかかわらず遺族年金をもらうことができます。

厚生年金から支給される遺族年金には、中高齢寡婦加算というものがあります。次のいずれかにあてはまる場合、40歳から65歳までの間、遺族年金に年間約62万円が加算されます。

- 夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満で、同一生計の子がいない場合

- 子が18歳年度末に達したために、遺族基礎年金がもらえなくなった場合

中高齢寡婦加算を受けていた人が65歳になって自身の年金をもらう場合、自身の年金が中高齢寡婦加算を下回ることがあります。こうした年金額の減少を補うため、経過的寡婦加算が行われる場合があります。

参考:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構

適用を受ける際には要件に注意を

以上のように「寡婦控除」「ひとり親控除」には様々な適用要件があります。

「いずれかに該当」や「全てに該当」といった箇所をよく理解しておく必要があります。また、税法ではいずれの控除も「事実婚では適用できない」という点にも注意しましょう。

確定申告について詳しく知りたい方は、次の記事をご確認ください。

はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法

確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。

①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。

②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。

③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。

追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える

有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料

マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

控除の関連記事

新着記事

メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説

メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…

詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説

本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…

詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説

未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…

詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説

米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…

詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説

個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…

詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説

新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…

詳しくみる