- 更新日 : 2026年2月12日

株の損益通算とは?損失・利益の確定申告のやり方をわかりやすく解説!

株取引で損失が出た場合、原則として確定申告は不要です。しかし、確定申告をすることで「損益通算」や「繰越控除」といった制度を利用でき、同じ年に株式の利益や配当があり、すでに源泉徴収された税金がある場合には、納めすぎた税金が戻ってくることがあります。また、確定申告を行うことで、将来の税金を抑えられる可能性もあります。

この記事では、株の取引で損失が出た場合に確定申告をしたほうが良いケースや、損益通算のメリット・デメリット、確定申告の具体的なやり方についてわかりやすく解説します。

目次

そもそも損益通算とは?

損益通算とは、同じ年度内に発生した利益と損失を相殺することを指します。

例えば、ある年に複数の取引で利益と損失の両方が出た場合、それらを合算して全体の課税対象となる所得を計算します。これにより、利益だけにかかるはずだった税金の額を減らせます。

損益通算ができる所得

損益通算はどの所得でもできるわけではなく、対象となる所得は主に以下の4つに限定されています。

これらの所得で赤字が出た場合、一定の要件のもとで、給与所得など他の黒字の所得と相殺することが可能です。ただし、株式の譲渡による損失(上場株式等)は申告分離課税となるため、給与所得などとは損益通算できず、株式の譲渡益や配当所得とのみ相殺が可能です。また、不動産所得の損失の一部や、生活に必要でない資産の譲渡による損失など、一部損益通算の対象外となるケースもあります。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告に無料登録いただくと、「確定申告 お役立ち資料集」から、下記の4つともまとめて閲覧・ダウンロードすることが可能です!

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

株で損した人は損益通算と繰越控除ができる

上場株式の取引で損失が出た場合、「損益通算」と「繰越控除」が受けられます。

利益と相殺できる「損益通算」

株の損益通算とは、上場株式などを売却して出た損失を、その年の他の上場株式などの売却益や、申告分離課税を選択した配当所得などと相殺できる制度です。

例えば、2024年の年間の取引結果が以下だったとします。

- A株の譲渡損失:-200万円

- B投資信託の配当所得:+10万円

この場合、まず配当所得の10万円に対して20.315%の税金(20,315円)が源泉徴収(天引き)されています。しかし、確定申告で損益通算を行うと、年間の損益は「-190万円」(-200万円 + 10万円)となります。利益は損失によって相殺されるため、源泉徴収された20,315円が全額還付(返金)されます。

なお、株の取引による利益や損失は譲渡所得に分類されますが、他の給与所得などとは分離して税金を計算する申告分離課税が適用されます。そのため、株の損失を給与所得と損益通算することはできません。株の損益通算は、同じ株取引や投資信託などの利益・損失との間で行います。

損失を3年間繰り越せる「繰越控除」

繰越控除とは、その年の損益通算でも相殺しきれなかった損失を、翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度です。

上記の例では、190万円の損失が残っています。この損失を繰越控除の手続きで翌年以降に持ち越せば、例えば翌年に200万円の利益が出たとしても、課税対象となるのは190万円を差し引いた10万円分だけで済みます。

ただし、繰越控除の適用を受けるには、損失が出た年だけでなく、その後取引がない年も含めて3年間、毎年連続で確定申告を行う必要があります。申告を忘れると権利がなくなってしまうため注意しましょう。

株の損益通算を行う場合のデメリット・注意点

節税メリットの大きい損益通算ですが、確定申告を行うことで生じる可能性のあるデメリットや注意点も理解しておくことが重要です。

確定申告の手間がかかる

当然ですが、損益通算や繰越控除を利用するためには確定申告が必要です。普段、確定申告をしていない会社員の方などにとっては、書類の準備や申告書の作成に手間や時間がかかる点がデメリットと言えるでしょう。

扶養控除や社会保険料に影響が出る可能性がある

これは特に「特定口座(源泉徴収あり)」で利益が出ていて、本来は確定申告が不要な方が、別の口座の損失と通算するためにあえて確定申告をする場合に注意が必要です。

確定申告を行うと、申告した株の利益が所得として計算され、「合計所得金額」に含まれることになります。この合計所得金額が増えることで、以下のような影響が出る可能性があります。

例えば、パート収入が160万円以下にして、夫の方で配偶者(特別)控除を受けている方が、株の利益(特定口座・源泉徴収あり)を申告し、その結果、合計所得金額が48万円を超えると、配偶者特別控除が段階的に減額とされます。損益通算による税金の還付額よりも、扶養から外れることによる世帯全体での税負担や社会保険料の増加額の方が大きくなってしまうケースもあるため、特に扶養に入っている方は慎重に判断する必要があります。

口座の種類別|株の損益通算には確定申告が必要?

損益通算のやり方は利用している証券口座の種類によって異なります。

特定口座(源泉徴収あり)であれば同じ証券会社内の損益通算は自動で行われますが、それ以外の場合は原則として確定申告が必要です。

特定口座(源泉徴収あり)の場合

同じ証券会社の特定口座(源泉徴収あり)内で発生した年間の利益と損失は、証券会社が自動で損益通算してくれます。そのため、その口座内だけで取引が完結している場合は、原則として確定申告は不要です。

ただし、以下のようなケースでは、自動では損益通算されないため、自分で確定申告が必要になります。

- 複数の証券会社の口座間で損益通算したい場合

- 特定口座と一般口座の間で損益通算したい場合

- その年の損失を翌年以降に繰り越す「繰越控除」を利用したい場合

参考:特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要ですか?(必要があるケースをご案内)|SBI証券

特定口座(源泉徴収なし)の場合

特定口座(源泉徴収なし)の場合、年間の取引損益の計算までは証券会社が行ってくれますが、源泉徴収(税金の天引き)は行われません。そのため、利益が出た場合はもちろん、損益通算や繰越控除を利用する場合も自分で確定申告が必要です。

一般口座の場合

一般口座は、取引の損益計算から確定申告まで全て自分で行う必要がある口座です。したがって、損益通算や繰越控除を利用するには確定申告が必須です。

特定口座と一般口座を比較すると、次のようになります。

| 比較項目 | 特定口座 | 一般口座 | |

|---|---|---|---|

| 源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||

| 年間取引報告書 | あり | あり | なし(自分で管理) |

| 源泉徴収 | あり | なし | なし |

| 売却益の確定申告 | 原則不要 | 必要 | 必要 |

| 配当等との損益通算 売却損の繰越 | 申告が必要※ | 申告が必要 | 申告が必要 |

※源泉徴収ありの特定口座内で損益通算が完結する場合、売却益のみであれば確定申告は不要です。

NISA口座の場合

NISA口座内での利益は非課税のため、そもそも確定申告は不要です。その代わり、NISA口座で発生した損失は、他の課税口座(特定口座や一般口座)の利益と損益通算することはできません。

株式投資にはどんな税金がかかる?

株式投資には、「譲渡益(売却益)」と「配当金」のそれぞれに税金がかかります。

株式などを売却して利益が発生した場合は、売却した株式の種類や証券会社等の口座の種類によって、所得税の確定申告・納付が必要になる場合があります。

1. 譲渡益にかかる税金と税率

株を売却して得た利益(譲渡所得)には、20.315%の税率で税金がかかります。

※税率20.315%の内訳(所得税15%、住民税5%、所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税0.315%)

原則として株式等の売却益から売却損を差し引いた利益が発生している場合、特定口座(源泉徴収あり)を利用していない人は、申告分離課税による確定申告が必要となることがあります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。

上場株式等の譲渡所得は、税率20.315%の申告分離課税となり、次のような特徴があります。

- 売却益と売却損の通算(相殺)が可能

- 売却損益と、申告分離課税を選択した配当所得や分配金との間で損益通算が可能

- 売却損は、翌年以後3年間の繰越控除が可能

株式等の譲渡所得金額の計算方法や確定申告に必要な書類は、次の記事で紹介しています。

2. 配当金等にかかる税金と税率

株の利子や配当金にも課税されます。配当金が支払われる際に、「源泉徴収ありの特定口座」かどうかに関わらず源泉徴収されます。

上場株式の場合

※税率20.315%の内訳(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)

一般株式(非上場)の場合

※税率20.42%の内訳(所得税および復興特別所得税20.42%、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され、住民税は確定申告後に課税されます)

株の配当金の確定申告は3つの選択肢から選べる

上場株式等の配当金は、確定申告不要・申告分離課税・総合課税の3つの選択肢から申告方法を選べます。

- 20.315%源泉徴収後、確定申告不要

配当等を受けた際、差し引かれた税金にて課税関係は完了し、確定申告不要です。この「確定申告不要」を選択するかどうかは、1年分の配当所得全体について判断します。 - 20.315%申告分離課税を選択して確定申告

同一年の上場株式等の売却損や前年以前3年以内の繰り越した売却損との損益通算が可能です。売却損がある場合には、配当等で源泉徴収された税金を取り戻すことが可能です。 - 総合課税を選択して確定申告

他の所得と合計して税金を計算(総合課税)します。税金としては、所得税(税率:5%〜45%)と復興特別所得税、住民税(原則10%)が課されますが、所得税・住民税の双方で配当控除の適用が可能なため、税負担が軽減される場合があります。

確定申告をする場合には、申告する上場株式等の配当所得の全てについて、分離課税か総合課税かのいずれかを選択する必要があります。

参考:No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁、株式譲渡益課税制度|国税庁、金融・証券税制について

株式投資の確定申告書を作成する方法

株式投資の確定申告書は、主に以下の3つの方法で作成できます。初心者の方には、計算も自動で行ってくれるソフトや国税庁サイトの利用がおすすめです。

- 確定申告ソフト・アプリで作成する方法

- 確定申告書等作成コーナーで作成する方法

- 手書きで作成する方法

1. 確定申告ソフト・アプリで作成する方法

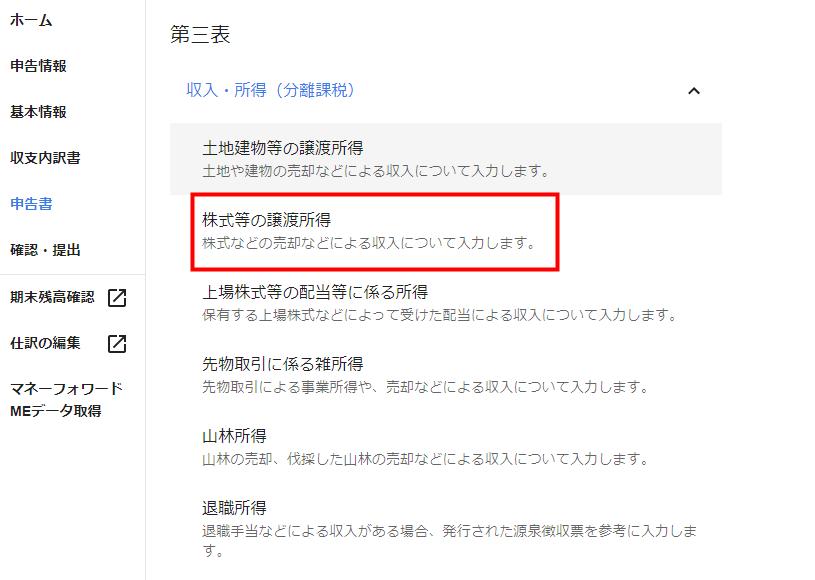

引用:マネーフォワード クラウド確定申告(※執筆日時点のイメージ画像)

初心者の方は、確定申告ソフトやアプリの利用がスムーズです。画面の案内に沿って必要な項目を入力すれば、株式投資の損益に対応した申告書を作成できます。e-Tax(電子申告)に対応したソフトやアプリも多く、税務署に行かずに申告を完結できます。

マネーフォワード クラウド確定申告でも株の確定申告に対応しており、多くの方にご使用いただいております。

\株の確定申告の書類をカンタン・自動作成!申告作業がラクに/

2. 確定申告書等作成コーナーで作成する方法

国税庁の公式サイトにある「確定申告書等作成コーナー」は、無料で利用できる作成ツールです。国が提供しているため安心して利用でき、画面の指示に従って入力すれば申告書を作成できます。作成した申告書は印刷して郵送・税務署へ提出するか、マイナンバーカード等を利用してe-Taxで送信することも可能です。

3. 手書きで作成する方法

確定申告書を入手し、手書きで作成する方法です。提出は郵送または税務署への持参となります。パソコンが苦手な方向けですが、書き間違いや計算ミスには注意が必要です。税務署の相談窓口で担当者に質問しながら作成することもできます。

株式投資の確定申告をする際の必要書類

株式投資の確定申告には、申告書や計算明細書などの提出書類と、作成のために手元に準備する書類(年間取引報告書など)が必要です。

- 申告書 第一表、第二表、第三表(株式等の譲渡所得のみの場合、第三表は不要です)

- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

- 令和○年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)

※確定申告書付表は、譲渡損失の損益通算または繰越控除をする場合に必要です。

- 特定口座年間取引報告書など、株取引の金額が確認できるもの

- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)

- 個人番号および本人確認書類(マイナンバーカードなど)

提出書類は、国税庁のホームページからダウンロード可能です。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

株式投資の確定申告書の書き方

ここでは、サラリーマンが上場株式等を特定口座(源泉徴収なし)で運用し、売却益があった場合を例に、申告分離課税の確定申告の方法を解説します 。

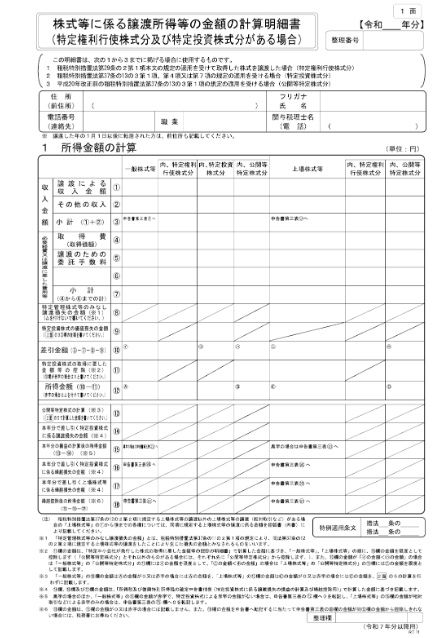

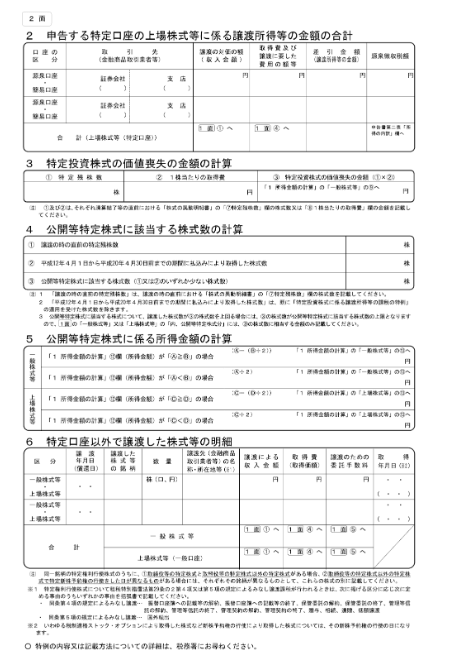

1. 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を作成

まず、「特定口座年間取引報告書」の内容を「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に転記します。この書類で、年間の株式投資による所得金額を確定させます。

- ① 証券会社から送付された特定口座年間取引報告書から2面に証券会社ごとに転記します。

- ② 株式による収入と費用についてそれぞれ合計額を記載します。

- ③ 1面の上場株式等の欄に譲渡所得金額を記載します。

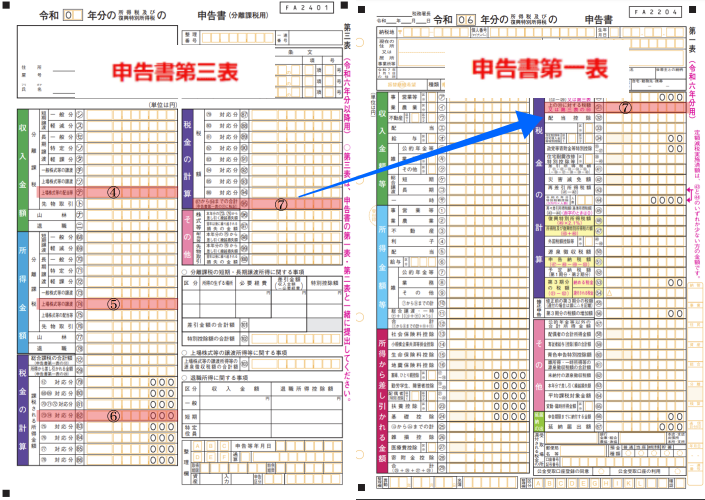

2. 確定申告書第三表を作成

次に、「確定申告書 第三表」で計算した所得金額を、確定申告書第一表・第二表に転記し、税額を計算します。第三表は、給与所得などとは別に税金を計算する分離課税用の書類です。

- 所得金額を転記する

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から該当する収入と所得を第三表に転記します。(④、⑤) - 税額を計算して記入する

売却益の税額を求め、他の分離課税分もあれば合算します。(⑥、⑦)

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

3. 確定申告書 第一表・第二表の作成

最後に、給与所得と株式投資の所得・税額を「確定申告書 第一表・第二表」にまとめます。

- 第一表に収入と所得を記入する

- 給与所得:源泉徴収票を見ながら、「収入金額等」の「給与(ア)」と「所得金額」の「給与(1)」に転記します。

- 株式の譲渡所得:「収入金額等」には記入しません。「所得金額」の「分離(6)」の欄に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」で算出した金額を転記します。

- 所得の合計:「所得金額」の「合計(9)」に、(1)と(6)などの所得を合計した金額を記入します。

- 第一表に税額を記入する

- 源泉徴収票に記載の「源泉徴収税額」を「税金の計算」の「源泉徴収税額(45)」に転記します。

- 計算明細書および第一表で計算した税額を「税金の計算」の「申告納税額(47)」に転記します。(還付の場合は「還付される税金(49)」に記入)

- 第二表に詳細を記入する

- 所得の内訳:源泉徴収票の内容(支払者、収入金額、源泉徴収税額など)を転記します。

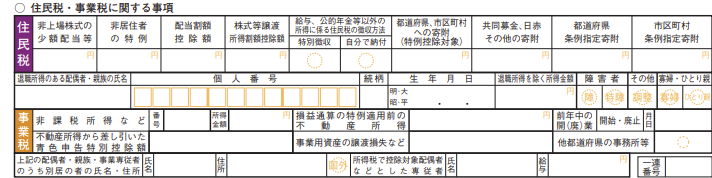

- 住民税に関する事項:「住民税」の項目にある「株式等の譲渡所得割額」を記入します。また、会社に副業を知られたくない場合は、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」に必ずチェックを入れます。

以上で申告書の作成は完了です。作成した書類を税務署に提出してください。

株の利益がいくらになると確定申告が必要?

給与所得者の場合、株の利益を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。なお、この20万円基準は所得税に関するものであり、住民税については20万円以下であっても申告が必要となる場合があります。ただし、利用している口座によって異なります。

- NISA口座:利益は非課税のため、確定申告は不要です。

- 特定口座(源泉徴収あり):利益が出ても源泉徴収で課税が完了するため、原則として確定申告は不要です。

- 特定口座(源泉徴収なし)/ 一般口座:年間の利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。

株の利益を確定申告すると会社にバレる?

住民税の納付方法を「自分で納付」にすれば、会社に知られる可能性を低くすることができます。

非課税であるNISA口座内の取引であれば、申告も納税も不要ですので会社にバレることはありません。会社員は原則として特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合、利益が20万円を超えると確定申告しなければなりません。給与以外の取引があることが会社にわかるのは住民税が会社に通知されるからです。

会社にわからないようにするには、申告書第二表の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」に〇を付けた上、株の売却益に係る住民税を自分で納付するとよいでしょう。

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

株で損失が出たら、まずは確定申告を検討しよう

株で損をした場合は原則、確定申告は不要ですが、「損益通算」や「繰越控除」の特例を使うことで節税ができるケースがあります。

まずは自分が、確定申告をしたほうが良いのかを正しく判断することが、重要となるでしょう。特に、複数の証券口座で取引している方や、その年に利益の出た取引と損失の出た取引の両方があった方は、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくるかもしれません。

一方で、確定申告をすることで扶養控除などに影響が出るデメリットも存在します。ご自身の取引状況や所得の状況をしっかりと確認し、確定申告をすべきかどうかを正しく判断することが重要です。

はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法

確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。

①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。

②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。

③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。

追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える

有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料

マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

投資の確定申告の関連記事

-

FXの確定申告のやり方を解説!いくらから必要?【損失・副業対応】

-

配当所得で損益通算をするための基礎知識

-

外国株投資の確定申告は必要?どうやる?外国税額控除や必要書類を解説!

-

バイナリーオプションに確定申告は必要?国内・海外の違いや税金対策について解説!

-

太陽光発電の売電収入には確定申告が必要?経費についてもわかりやすく解説!

-

一般口座の確定申告には取引残高報告書が必要!見方や入手方法も解説!

-

投資信託の取引で確定申告が必要?普通分配金・特別分配金・売却益を解説!

-

譲渡損益とは?投資信託・株式の取扱いをわかりやすく解説!

-

外貨貯金の為替差益に確定申告が必要になるケースとは?

-

先物・オプション取引の利益は確定申告が必要?書類や記載例とあわせて解説

-

ソーシャルレンディングの確定申告の方法!書き方や必要書類、不要な場合も?

-

ストックオプションの確定申告|税金額の計算や課税時期、申告方法について

-

貸株サービスの金利・配当金相当額の確定申告についてわかりやすく解説!

-

信用取引は確定申告が必要?税金の仕組みや損益通算についても解説!

-

仮想通貨取引でかかった経費はどうなる?経費にできるものや計上方法を解説

-

仮想通貨(暗号資産)取引で確定申告は必要?所得の区分や税金の計算方法も解説

新着記事

メルカリで儲けるためには?儲かるためのポイントも合わせて解説

メルカリは、フリマアプリの中でも人気があり、多くの人がメルカリを通して収入を得ています。不要品の販売だけでなく、商品を仕入れて販売したり、ハンドメイド雑貨を販売したりなど、メルカリ…

詳しくみる男性におすすめの副業10選!副業の選び方や見るべきポイントも合わせて解説

本業の収入にプラスしたい、将来のためにスキルを活かしたいなど、理由を始める理由は様々です。この記事では、男性が自分の強みを活かせるおすすめの副業を、在宅でできるものから、体力・時間…

詳しくみるIPO投資は儲かる?初心者でも始めやすいIPO投資の仕組みや始め方を解説

未上場企業が新規に株式を公開し、一般投資家がその株式を購入できる投資のことをIPO投資といいます。IPOの価格を決める需要調査のことを指すブックビルディングは、IPO投資で利益を狙…

詳しくみるステーブルコインで儲かる仕組みとは?安定資産で利回りを得るポイントを解説

米ドルや日本円などの法定通貨や、金などの資産を裏付けにして価値が安定するように設計されたステーブルコイン。ビットコインのような価格変動の大きい仮想通貨とは異なり、安定した価値を持つ…

詳しくみるGoogleアドセンスは儲からない?その理由と収益化のコツを解説

個人でブログを運営している人や、これからブログを始めようと思っている人の多くは、Googleアドセンスが儲からないという声を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。確かに、簡単…

詳しくみるインドネシア株が儲かると言われている理由や買い方・注意点をわかりやすく解説

新興国であり、今後の経済成長が注目されているインドネシアの株への投資は、大きな利益を上げることができる可能性があります。しかし、「本当に儲かるの?」「どうやって買うの?」といった疑…

詳しくみる