- 更新日 : 2025年3月7日

スマホで確定申告するやり方!医療費控除やマイナンバーなしの方法も

スマホで確定申告をする際は、確定申告アプリを使用するか、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしてスマホで申告書を作成するか、の2種類があります。

確定申告書類が完成したら、スマートフォンでe-Taxにアクセスし、確定申告書類を提出すればスマホでの確定申告は完了です。(基本的には、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です)

本記事では、「確定申告をスマホでするのは難しそう」と感じている方向けにスマホを使って確定申告する方法について、画像付きで分かりやすく説明します。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。

チェックリスト付きなので、情報収集だけでなく、書類作成・申告手続きを行う時にもお使いいただけます。

この記事を読む方におすすめ

税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。

目次

スマホで確定申告する時に必要なもの

スマホからe-Taxで確定申告を行うには、以下のようなものが必要になります。スマホだけで確定申告を行うためには、マイナンバーカードがあるとスムーズです。

それぞれ必要なものを解説していきます。

スマホ

申告書の作成から提出までを行うためにAndroidスマートフォンやiPhoneなどのスマホが必要です。iPadなどのタブレットでも構いません。

詳しくは後述しますが、e-Taxによる確定申告の提出には、「ID・パスワード方式」と「マイナンバーカード方式」の2種類のやり方があります。マイナンバーカード方式を利用する場合には、ICカードの読み取りが可能なスマートフォンが必要です。

e-Taxで確定申告をする方法は以下の記事で詳しく解説しています。合わせて参考にしてください。

マイナンバーカード

マイナンバーカード方式を利用する場合には、マイナンバーカードが必要です。

マイナンバーがない場合は、後述する「ID・パスワード方式」で確定申告を行いましょう。ID・パスワード方式の場合にも、申請書にはマイナンバーの記入が必要なので、マイナンバーカードや通知カード等を用意しておきます。

源泉徴収票

サラリーマンの人は、会社で発行してもらった源泉徴収票を用意しておきます。2020年から確定申告書への源泉徴収票の添付義務はなくなっていますが、給与支払額や源泉徴収額をスマホ撮影で取り込む際や、金額を確認する際に必要です。

領収書、控除証明書

控除を受けるために必要な領収書、控除証明書等を用意します。

医療費の領収証は確定申告書への添付義務はありませんが、「医療費控除の明細書」を記入する際に必要です。

なお、2021年1月より、「確定申告書等作成コーナー」とマイナポータルとの連携が可能になりました。

確定申告で生命保険料控除等の控除を受ける場合、マイナポータル連携により、控除証明書のデータを確定申告書に自動入力できるケースもあります。後から解説します。

スマホでe-Taxから申告データを提出するための準備

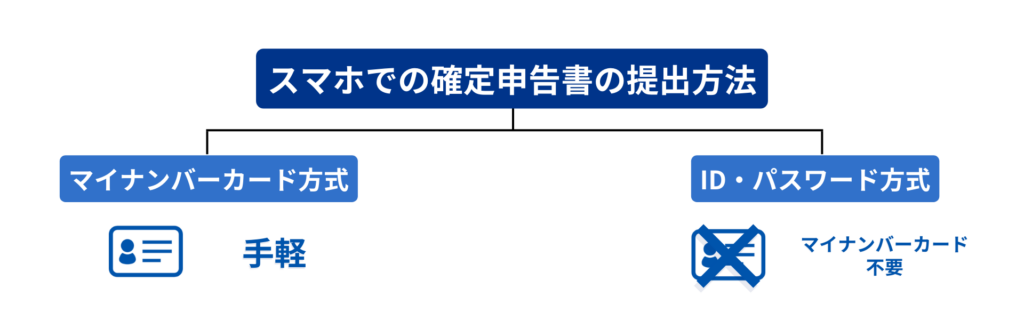

スマホで作成した電子データは基本的にe-Taxで提出することになります。マイナンバーカードと読み取りに対応したスマホの有無によって「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」のどちらかを選ぶことになります。

マイナンバーカードがある方は事前準備が必要ない「マイナンバーカード方式」がおすすめで、国税庁もこちらを推奨しています。マイナンバーカードをもっていない方は「ID・パスワード方式」を選ぶことになります。

- マイナンバーカードおよび読み取りに対応したスマホを持っている!

- →マイナンバーカード方式で確定申告書の提出が可能です

- マイナンバーカードまたは読み取りに対応したスマホがない…

- →ID・パスワード方式で確定申告書の提出を行う必要があります

マイナンバーカード方式の事前準備

スマホでマイナンバーカード方式を利用するには、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。そのため、マイナンバーカードを持っている場合は特に準備すべきことはありません。

マイナンバーカードを持っていない場合には、以下のいずれかの方法で申請できます。いずれの方法でも発行までには1カ月程度かかるので、事前に手続きが必要です。

- 交付申請書で申請する

- 通知カードに同封されている交付申請書に記入し、顔写真を貼って郵送

- オンラインで申請する

- オンライン申請用サイトで必要事項を入力し、スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録して申請

- 証明写真機から申請する

- マイナンバーカード対応のステッカーが貼ってある証明写真機から、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影・送信して申請

ID・パスワード方式の事前準備

ID・パスワード方式は、税務署に発行してもらったIDとパスワードでe-Taxにログインし、確定申告書を送信する方法です。ID・パスワードを発行するために事前準備が必要です。

運転免許証などの本人確認書類を税務署に持って行けば、その場でIDとパスワードを発行してもらえます。もしくは、マイナンバーカードがあれば、税務署に行かず、Web上で申請が行えます。

具体的には、確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信すれば、利用者識別番号を取得できます。

- 運転免許証などの本人確認書類を持参して税務署で発行してもらう

- マイナンバーカードを使用してオンラインで申請する

マイナンバーカードを所持しておらず、青色申告特別控除の「電子申告」の要件を適用したい人などe-Taxで確定申告をする必要がある人は税務署で発行してもらいましょう。

青色申告をe-Taxで行う方法については以下の記事で詳しく解説しています。

スマホで確定申告する際にも便利な「マイナポータル連携」

参照:マイナポータル

「マイナポータル」は内閣府が運営するウェブサービスの1つであり、サービス利用者が自身のマイページを作ることで行政手続きを簡単に行えたり、お知らせを受け取ったりすることができるというものです。

マイナポータルが提供するサービスのなかに「確定申告書作成コーナーとマイナポータルの連携」があります。マイナポータルに登録していると行政機関や保険会社、金融機関等から確定申告に必要な各種証明書データを取り込み、自動入力してくれます。

自動入力された箇所については、入力漏れや入力間違いといったミスをなくすことができますし、確定申告にかかる作業時間を減らすこともできます。

マイナポータル連携を活用した確定申告のやり方は以下の記事でくわしく解説しているので、合わせて読んでみてください。

マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が知っておきたい"経費"のキホンや勘定科目を分かりやすく1つにまとめた「個人事業主が知っておくべき経費大辞典」を無料で用意しております。

税理士監修で、経費の勘定科目や具体例だけでなくワンポイントアドバイスもついているお得な1冊となっていますので、ぜひ手元に置きたい保存版としてご活用ください。

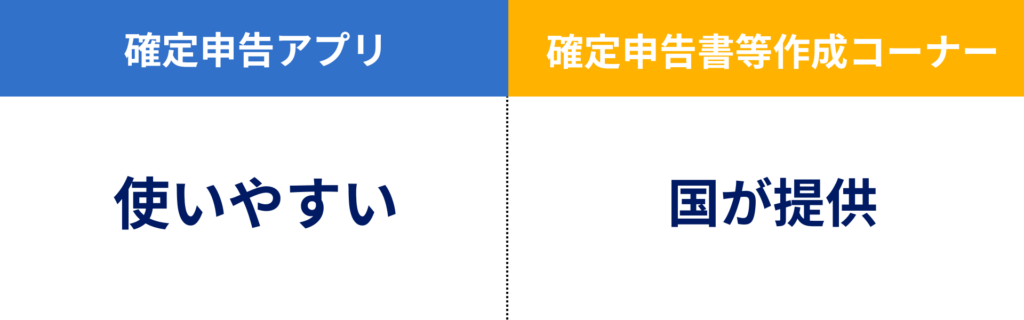

スマホで確定申告する方法は2つ

確定申告書を作成する際は、「①確定申告ソフト(アプリ)で申告書を作成するか」「②確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成するか、の主に2つの方法を選択します。

「確定申告書を作成する」ことも「確定申告書を提出する」ことも、両方スマホで対応可能です。

スマホで確定申告するのは、そこまで難しいことではありません。特に、副業や控除の確定申告など、申告する内容が複雑でない方はスマホで確定申告がしやすいです。

2つの方法について詳しく解説していきます。

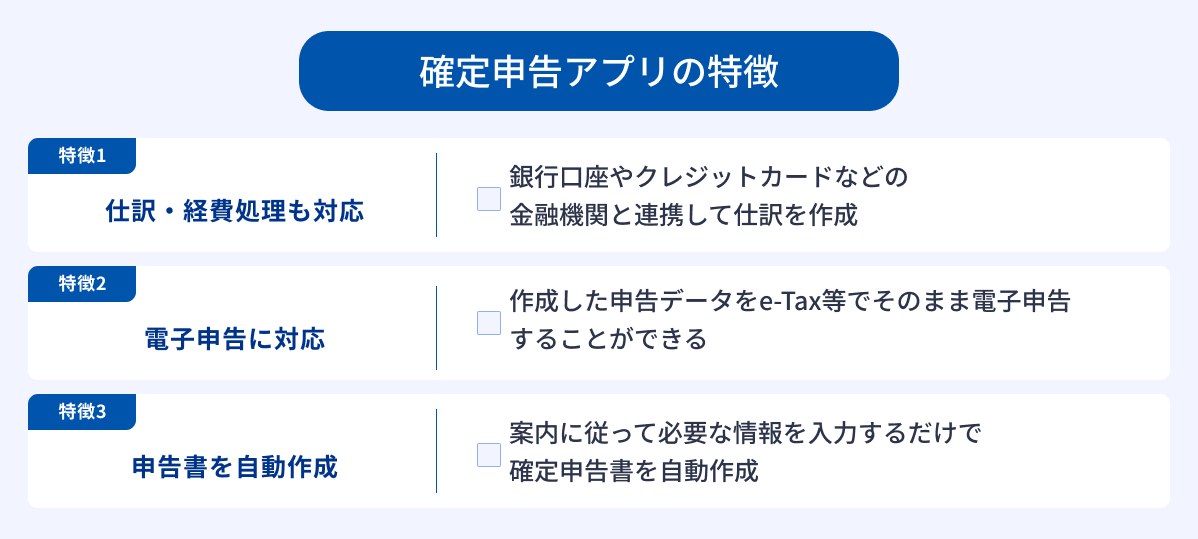

①確定申告アプリで申告書を作成

会計ソフトの専門の会社が提供しているような「確定申告アプリ」で申告書を作成することが可能です。

必要な情報を入力していくだけで申告データを作成してくれるため、自分で金額などの計算を行う必要がほとんどありません。

確定申告アプリのメリットは、直観的に使いやすい画面、銀行・クレカ連携で便利に仕訳作業ができることなどが挙げられます。デメリットは、決算書の作成など高度な機能は一部有料機能となるケースがある点です。

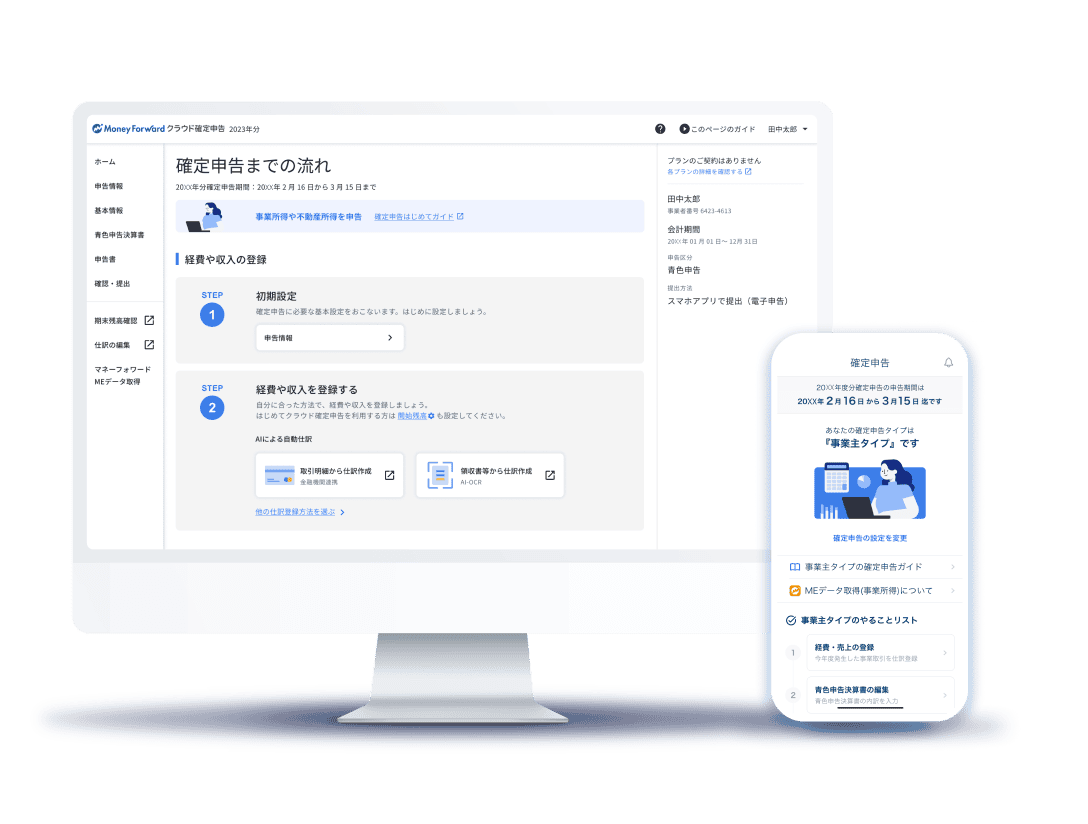

たとえば、マネーフォワード クラウド確定申告アプリであれば、アプリで作成した申告書を、電子申告での提出のほか、印刷しての提出やe-Taxでの提出にも対応しています。Web版も同じアカウントでご使用可能です。

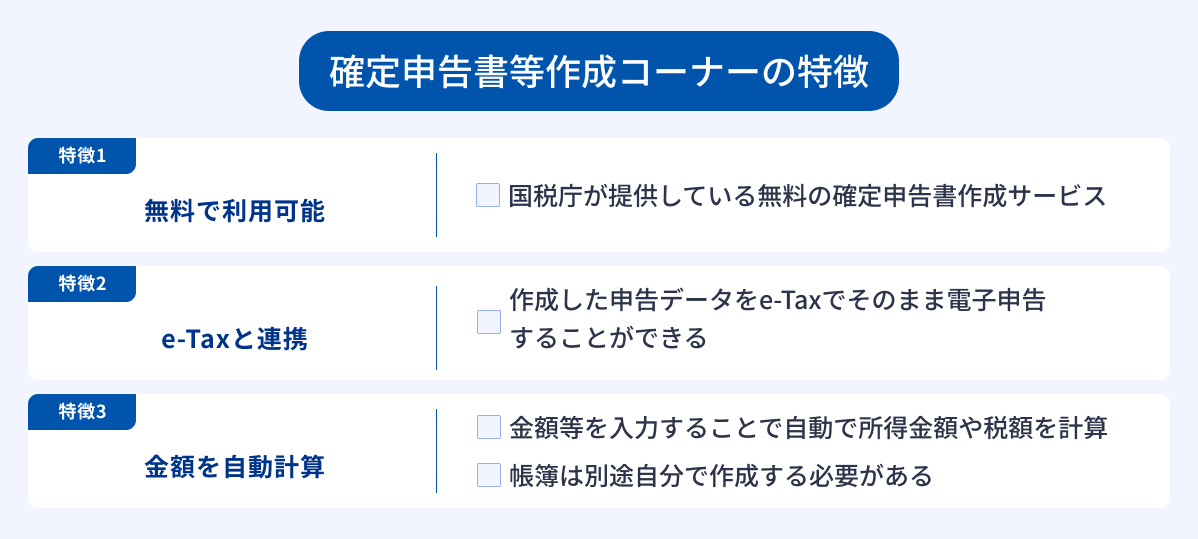

②確定申告書等作成コーナーで申告書を作成

確定申告書等作成コーナーは、国が提供しているシステムです。

確定申告書等作成コーナーのスマホ専用画面では、以下の確定申告書を作成できます。

※事業所得、不動産所得をスマートフォン専用画面で申告できるのは、確定申告書等作成コーナーで青色申告決算書・収支内訳書を作成する場合に限る

- (医療費控除や寄付金控除をはじめとした)すべての所得控除

参考:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

確定申告書等作成コーナーは、スマホからも無料で利用できることがメリットです。

一方で、記入する項目が多数ある場合などは、確定申告ソフトや確定申告アプリを使用したほうが効率が良いでしょう。

スマホで医療費控除の確定申告をするやり方

スマホで確定申告を行う場合も、医療費控除は可能です。医療費控除のように、年末調整できない控除を受けたいサラリーマンは、別途確定申告することで税金を還付してもらえます。

スマホで医療費控除を受ける場合、一般的に必要な書類は次の通りです。

- 医療費の領収書

- 医療費通知(健康保険組合などから医療費通知を受け取っている場合)

- 医療費通知データ(医療費通知データを読み込む方法の場合)

スマホで医療費控除をする場合の方法も、「確定申告ソフト(アプリ)」「確定申告書等作成コーナー」の主に2通りです。

- 確定申告ソフト・アプリ

- 確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーで、スマホから医療費控除をする場合の方法には「医療費の領収書から入力する方法」「医療費通知データを読み込む方法」「マイナポータル連携で自動入力する方法」の3つがあります。

- 医療費の領収書から入力する方法

- 医療費通知データを読み込む方法

- マイナポータル連携で自動入力する方法

医療費控除に必要な書類と合わせ、それぞれの方法について見ていきましょう。

※操作画面のアップデートなども随時行われる可能性があります。最新の情報は国税庁のホームページよりご確認ください。

1 確定申告ソフト(アプリ)で行う方法

1つは医療費控除の確定申告に対応したアプリをダウンロードし、そのアプリから行う方法です。

たとえば、マネーフォワード クラウド確定申告アプリでは、医療費控除やセルフメディケーション税制の確定申告が簡単に行えます。

給与を受け取っている方の医療費控除やふるさと納税だけの申告に、多くご利用いただいています。

\医療費控除のスマホ確定申告におすすめ/

2-①医療費の領収書から入力する方法

2つ目は確定申告書等作成コーナーで作成する方法のうち、医療費の領収書を見ながら、医療費の明細をスマホで入力していく方法です。

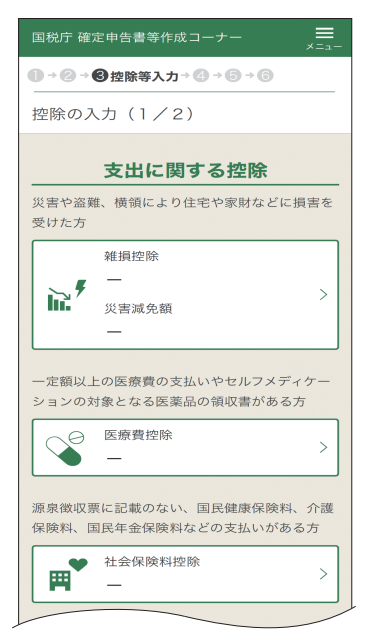

1.スマホの確定申告画面を進めていき、作成する申告書等に所得税を選択し、提出方法や収入・所得金額の項目などを入力します。

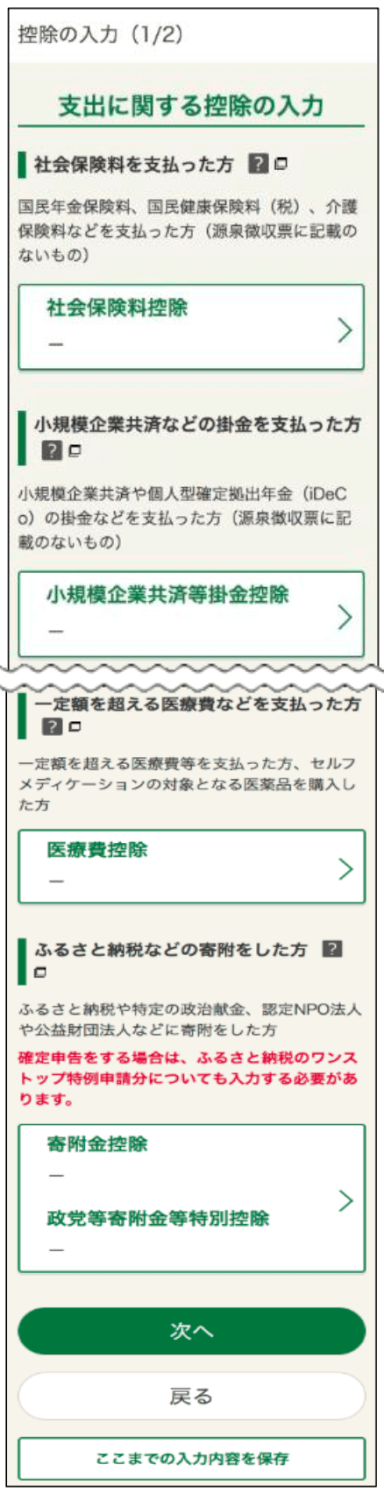

次に進むと「控除の入力」画面が表示されるので、「医療費控除」を選択します。

出典:【スマートフォン専用画面での申告書入力】~令和3年1月4日以降~|国税庁

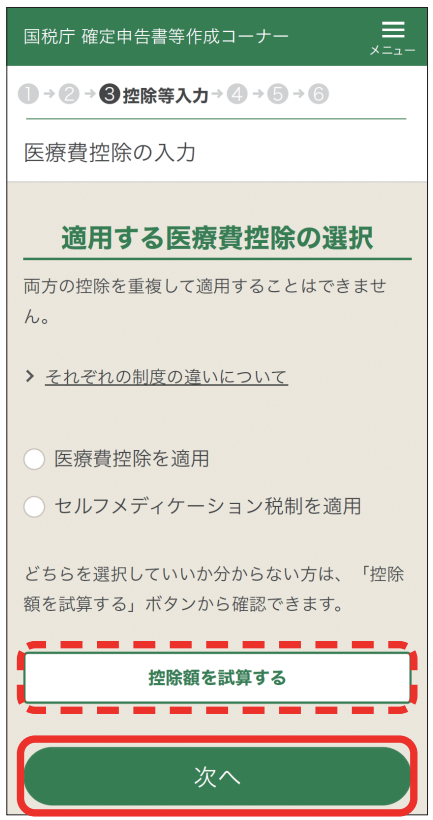

2.「医療費控除」を選択すると、「適用する医療費控除の選択」画面に進みます。

ここで「医療費控除を適用」にチェックをつけ、次に進みます。

出典:【スマートフォン専用画面での申告書入力】~令和3年1月4日以降~|国税庁

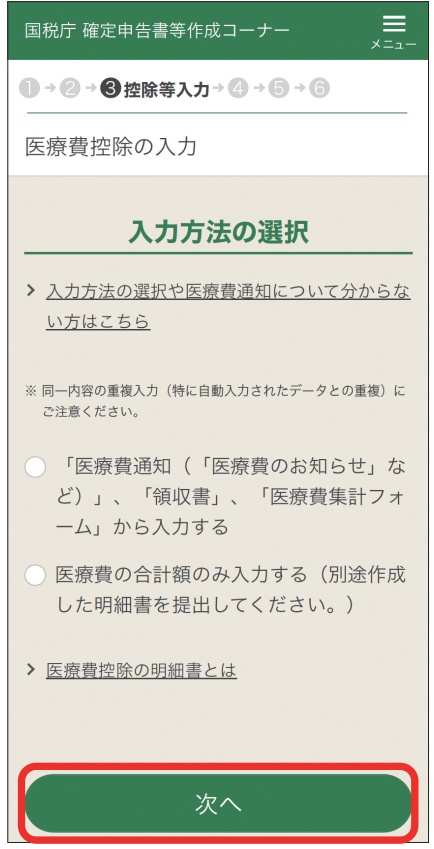

3.「入力方法の選択画面」で、「医療費通知、領収書、医療費集計フォームから入力する」にチェックをつけ、次に進みます。

出典:【スマートフォン専用画面での申告書入力】~令和3年1月4日以降~|国税庁

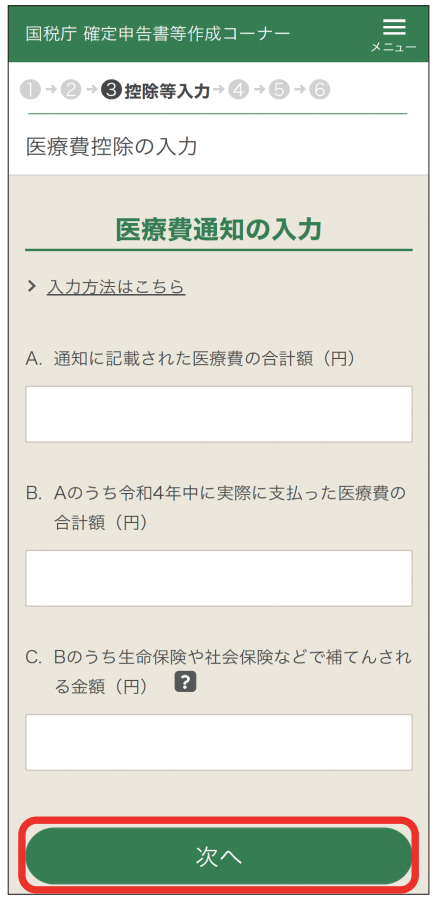

4.医療費通知、領収書、医療費集計フォームから入力する画面に進むので、行いたい方法を選択し、必要事項を入力します。

出典:【スマートフォン専用画面での申告書入力】~令和3年1月4日以降~|国税庁

例えば、領収書から入力する場合は「医療費集計フォームから入力する」で「利用しない」を選択し、「医療費の領収書等の個別入力」の「医療費の入力」をタップします。

医療費の入力画面が現れるため、領収書を見ながら、必要事項を入力します。

※領収書を1つ1つ入力するのに代えて、「医療費を受けた人」や「病院、薬局などの名称」ごとにまとめて入力することも可能です。

2-②医療費通知データを読み込む方法

確定申告書等作成コーナーで作成する方法のうち、健康保険組合から受け取った医療費通知データを読み込み、医療費控除の金額を自動計算する方法です。

スマホの確定申告画面「申告準備」の「xmlデータの読み込み」で「ファイルを選択する」をタップし、ファイル(を選択)から該当データを読み込みます。

データを読み込むと、「控除の入力」画面の「医療費控除」で、医療費控除の金額が自動計算されています。医療費通知データに記載されているもの以外に医療費がある場合は、修正することも可能です。

2-③マイナポータル連携で自動入力する方法

マイナポータル連携とは、マイナポータルを経由して、控除証明などに必要なデータを一括で取得する方法です。令和4年から、医療費通知データもマイナポータル連携の対象となっています。

マネーフォワード クラウド会社設立は、個人事業主が法人成りを検討したほうがよいタイミングをまとめた「法人化を検討すべき7つのタイミング」を無料で用意しております。

創業支援に強い税理士監修で、ポイントがまとまったお得な1冊となっていますので、ぜひ将来を見据えた情報収集でご活用ください。

スマホで事業所得・雑所得などの確定申告をするやり方

個人事業主やサラリーマンの副業(雑所得・事業所得・不動産所得など)もスマホで確定申告が可能です。

1 確定申告アプリで行う方法

(※実際の画面は最新のものと異なる場合があります)

確定申告アプリを利用する際の、大まかな流れは以下の通りです。

- 経費・売上の登録

- 青色申告決算書の編集

- 申告書の作成

- 提出方法の選択

- 申告書の提出

アプリの指示に従って、ステップごとに順番に行えばOKです。

なお、青色申告決算書の編集など、高度な機能は有料の場合がありますので、各サービスのプランをご確認ください

マネーフォワード クラウド確定申告では、仕訳・確定申告書作成・電子申告が簡単に可能です。電子申告では、マネーフォワード クラウド確定申告アプリを使った電子申告と、e-Taxソフトで電子申告を行う方法に対応しています。

直観的に使いやすい、UI/UXなので、確定申告が初めてでも不安なく使用できます。

無料機能では、給与を受け取っている方の医療費控除やふるさと納税の申告や、副業分の申告がアプリを使って簡単に行えます。(個人事業主の方が決算書を作成及び出力するためには、有料プランの加入が必要となります)

・マネーフォワード クラウド確定申告アプリのダウンロードはこちら

2 確定申告書等作成コーナーで行う方法

2023年提出分の確定申告から、スマホから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を経由して、事業所得の申告ができるようになりました。ただし、事業所得や不動産所得は確定申告書等作成コーナーで青色申告決算書・収支内訳書を作成する場合に限ります。

ただし、事業所得や不動産所得をスマホで作成するのはやや大変なのと、個人事業主の方は帳簿付けや仕訳作業が大変なケースも多いです。スマホで行うよりも確定申告ソフトを導入したほうが、長い目で見て効率化される場合があるので、導入を検討してみても良いかもしれません。

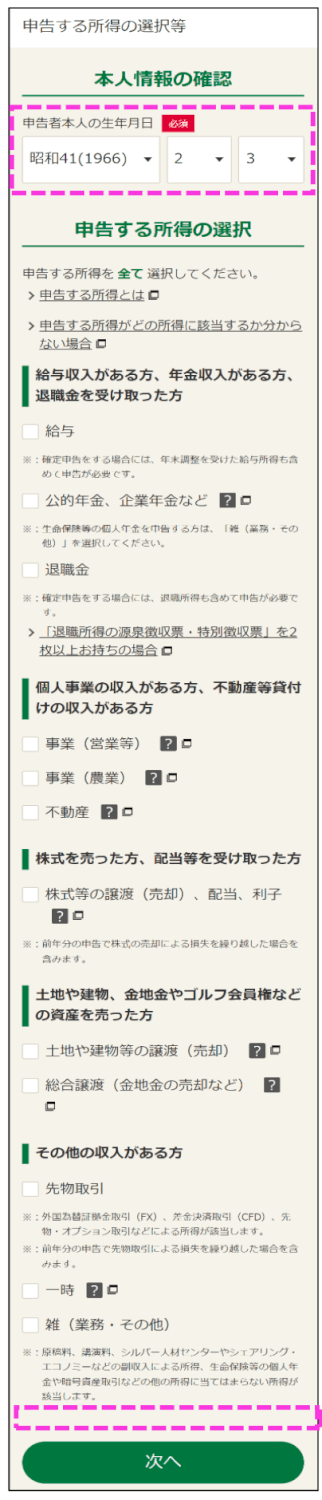

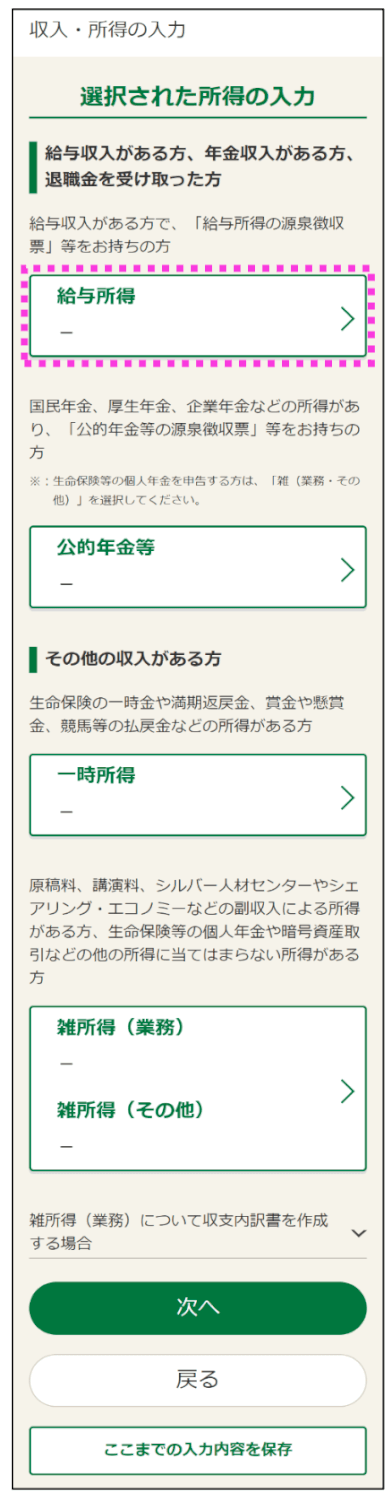

スマホから確定申告する場合、以下のような手順になります。

※操作画面のアップデートなども随時行われる可能性があります。最新の情報は国税庁のホームページよりご確認ください。

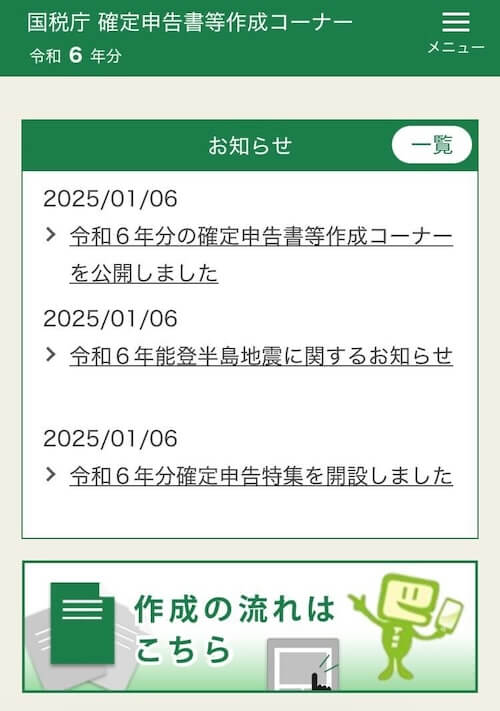

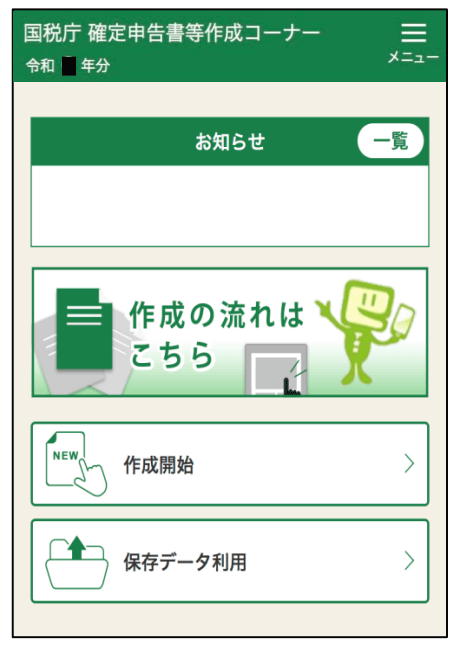

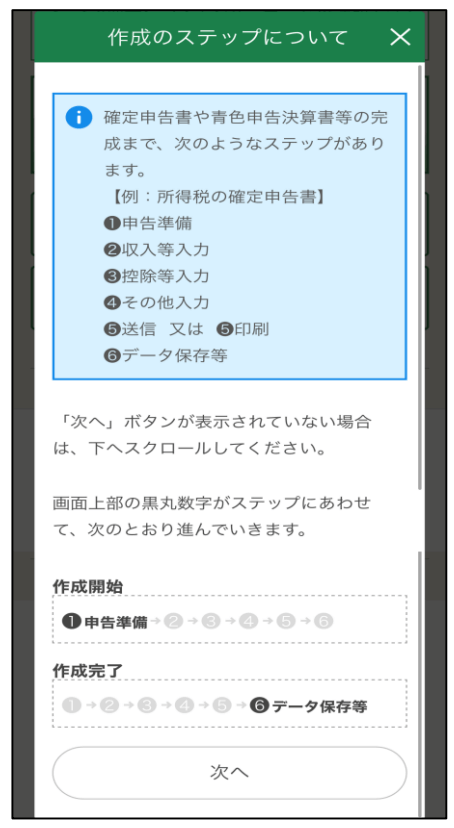

1. 「確定申告書等作成コーナー」で作成開始する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、「作成開始」をタップします。

作成のステップが表示されますので「次へ」をタップします。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

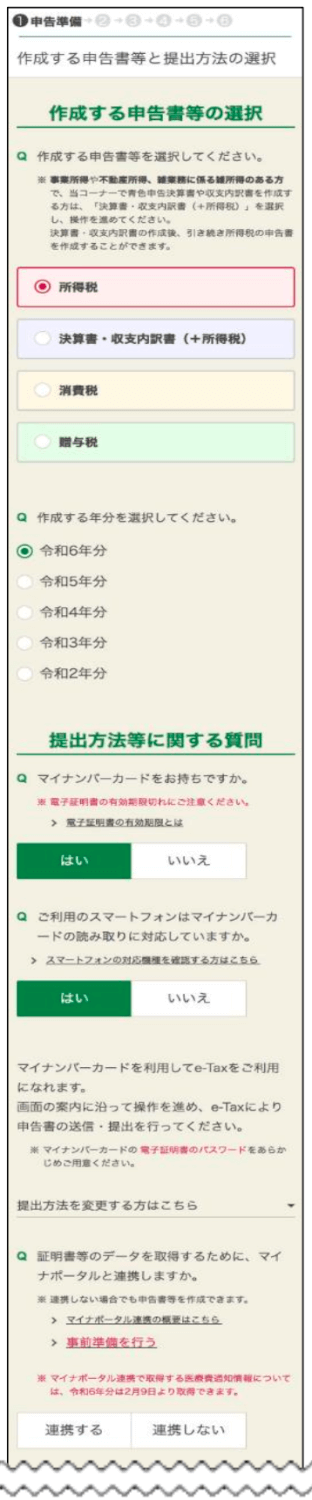

2. 作成する申告書等と提出方法(マイナンバーカード方式、ID・パスワード方式、書面)を選択します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

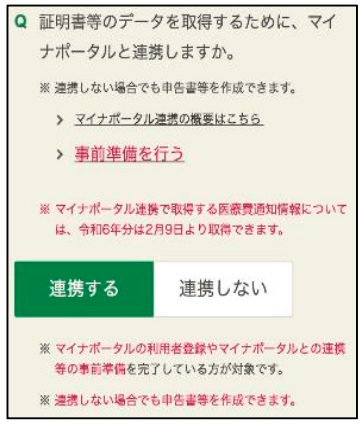

3. マイナポータルと「連携する」「連携しない」の選択をします。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

マイナポータルと連携することで、マイナポータルから控除証明書等データを取得して確定申告書等を作成することができます。マイナポータルと連携して控除証明書等を取得する方は「連携する」を選択します。「連携しない」場合でも申告書等を作成できます。

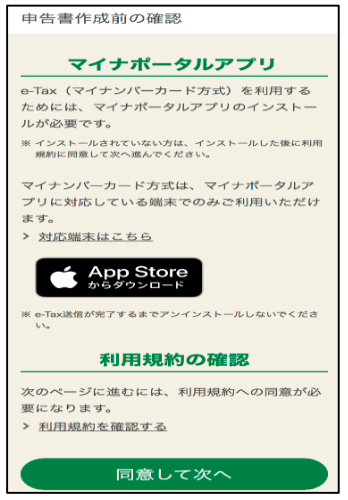

4. 利用規約の確認をしたうえで、「同意して次へ」をタップし次に進みます。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

e-Tax(マイナンバーカード方式)を利用するためには、マイナンバーカードの読み取りに当たって、マイナポータルアプリをダウンロードする必要があります。

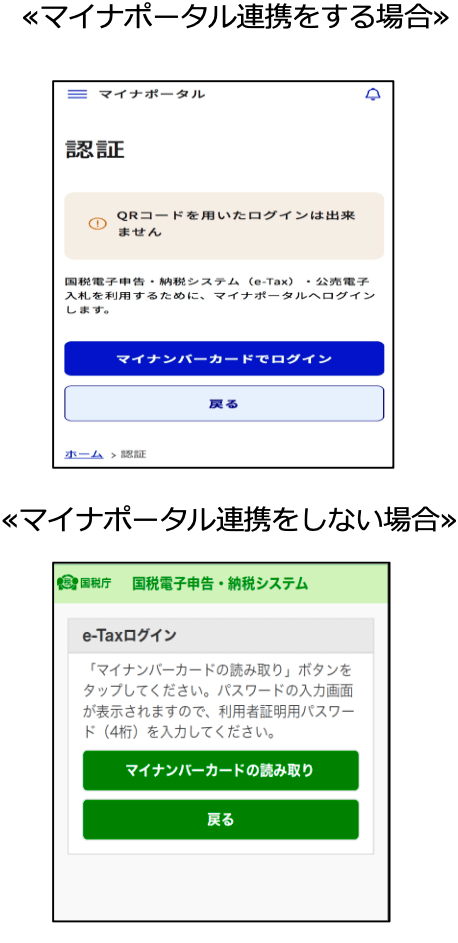

5. e-Taxへログインする画面に遷移します。マイナポータル連携をする場合としない場合の画面が表示されます。

- マイナポータルとの連携の選択で「連携する」を選択している場合には「マイナポータル連携」画面が表示されます。マイナポータルの利用規約や控除証明書等を確認の上、画面に沿って連携を進めます。

- マイナンバーカード方式の場合には、マイナンバーカードを読み取ります。

- ID・パスワード方式の場合には、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されている利用者識別番号を入力してe-Taxにログインします。

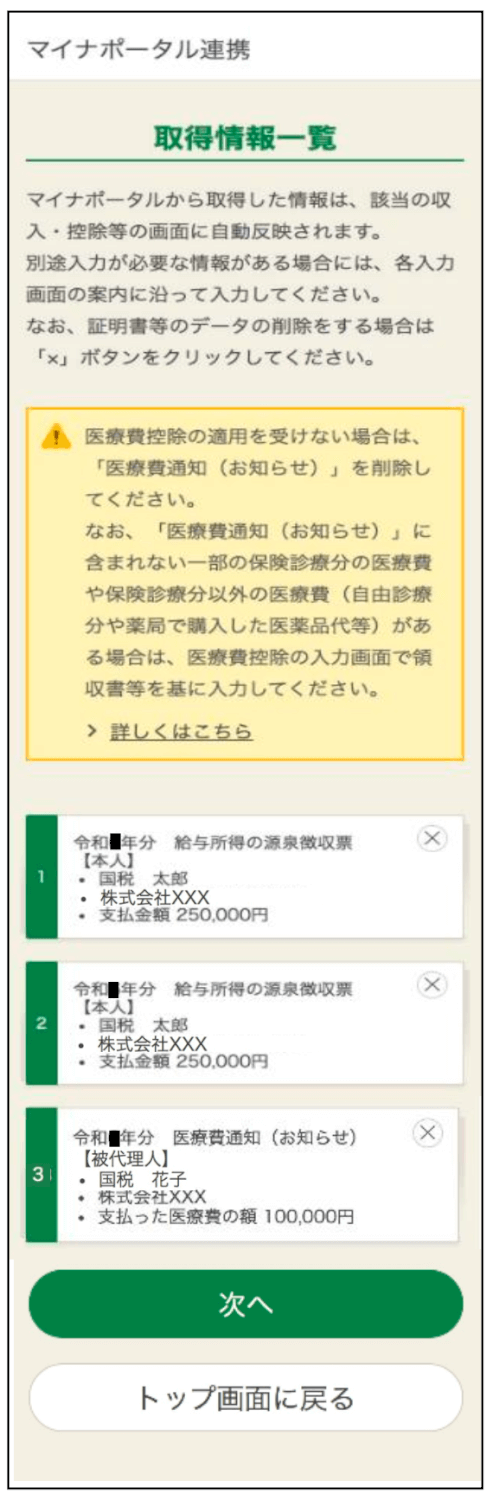

マイナポータル連携をした場合は、取得した情報の一覧が表示されます。金額等を確認し、正しい内容ではない場合はデータの削除が必要です。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

6. 申告内容に関する質問に回答し「確定」をタップします。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

回答内容に応じて、申告に当たって必要となる項目が次画面以降に表示されます。

7. 源泉徴収票を見ながら、「支払金額」「所得控除の額の合計額」などを入力します。

なお、2021年(令和2年分)の確定申告から、スマホで撮影した源泉徴収票が画面に自動で取り込みされる機能が追加され、入力の手間が省略できるようになります。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

6. 医療費控除や寄附金控除を受ける場合には、指示に従って情報を入力します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

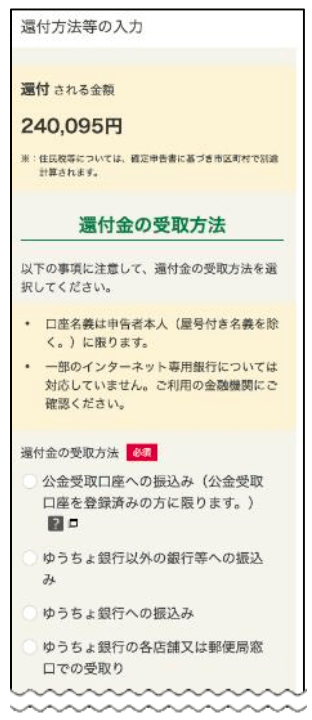

最後まで入力して「次へ」をタップすると計算結果が表示されます。

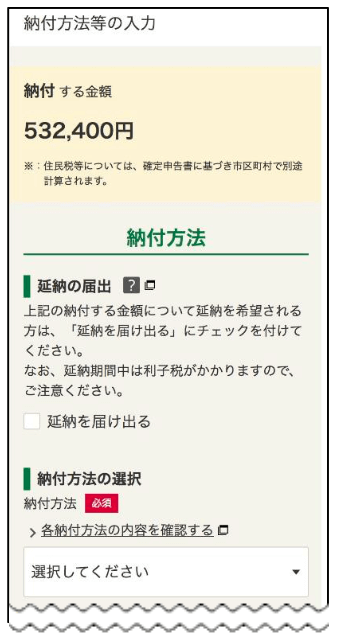

7. 所得税の還付方法や納付方法を選択します。

還付される金額がある場合は還付金の受け取り方法を選択します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

続いて納付する金額がある人は納付方法を選択します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

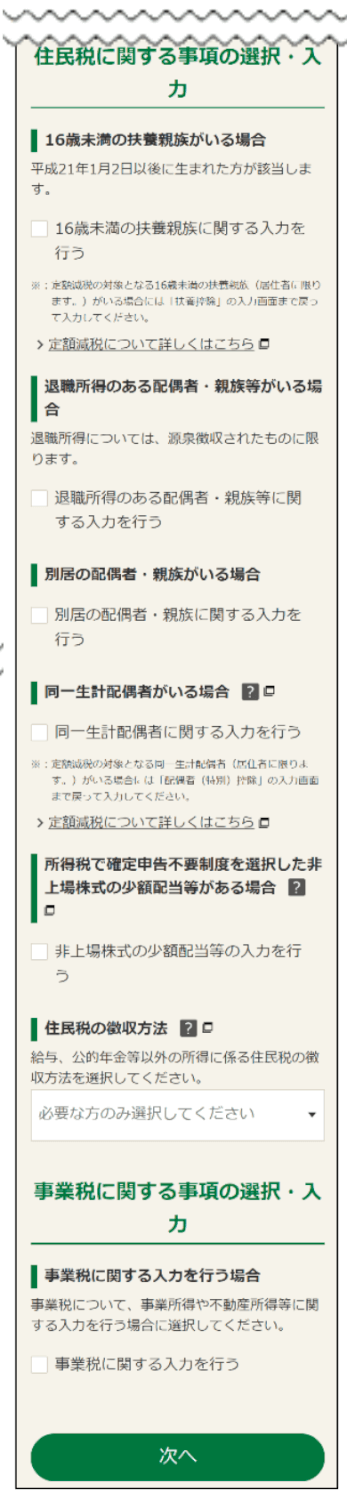

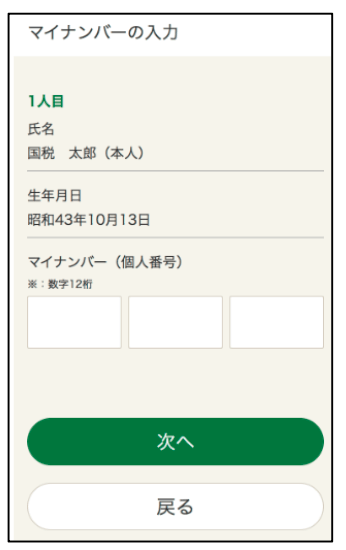

8. 住民税等に関する情報や16歳未満の扶養親族の情報、申告者の氏名や生年月日等を入力します。

住所や氏名の入力が終わると最後にマイナンバーを入力します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

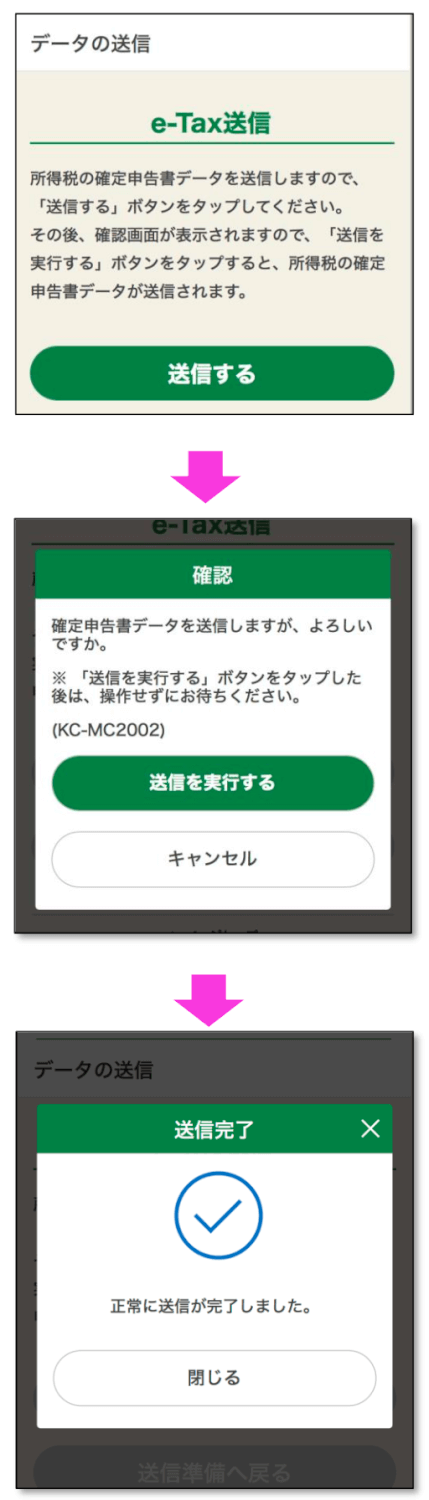

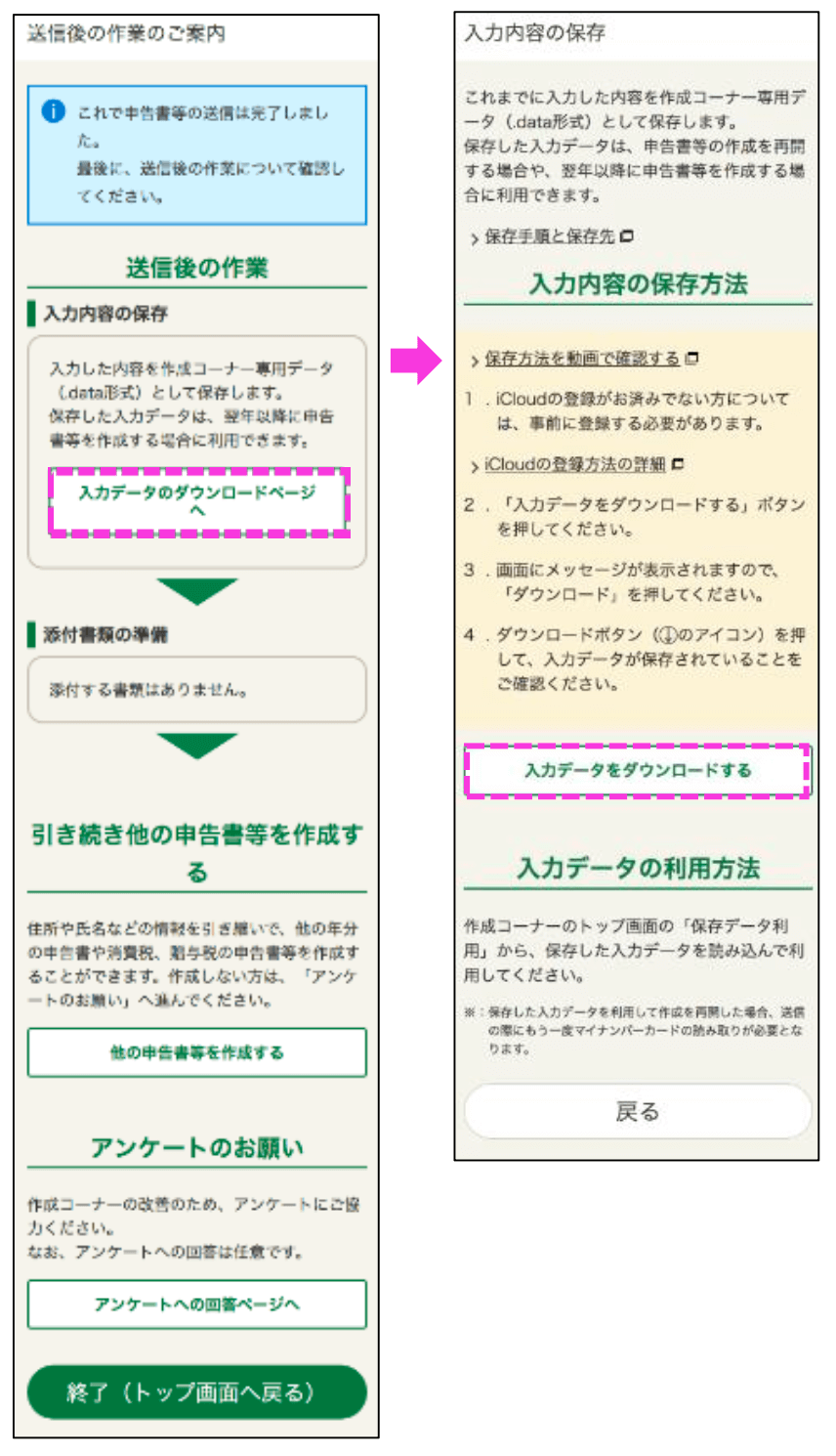

8. 最後にデータを送信します。「送信成功しました」のメッセージが表示されれば送信は完了です。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

「受付結果を確認する」をタップし、申告データが正常に受け付けられたことを確認します。

また、作成した申告書のデータを保存しておくことが可能です。翌年以降の確定申告書の作成で利用できるため保存しておきましょう。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

マイナンバーなしでスマホから確定申告をするやり方

マイナンバーカードがなくても、スマホで確定申告はできます。

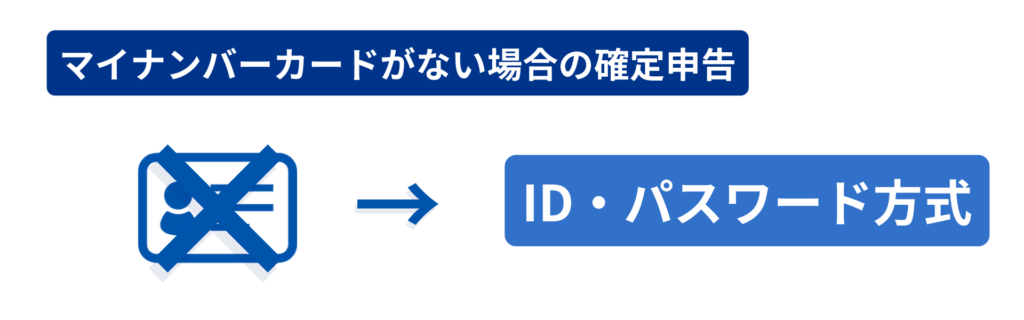

具体的には、確定申告の申請データをe-Taxへ送信する際に、データの改ざんを防ぐために、電子証明書による電子署名が必要となり、その際にマイナンバーカードが必要(「マイナンバーカード方式」)となります。

マイナンバーカードがない場合は、「マイナンバーカード方式」ではなく、「ID・パスワード方式」があるので、「ID・パスワード方式」を選べば、確定申告の申請データをe-Taxへ送信することが可能です。

- マイナンバーカード方式(マイナンバーカードが必要)

- ID・パスワード方式(マイナンバーカードは不要、※e-TaxのIDとパスワードが必要です)

ただし、ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応となっています。国税庁としては、 マイナンバーカードの取得を推奨しております。

スマホでふるさと納税の確定申告をするやり方

スマホで確定申告を行う場合も、ふるさと納税の控除は可能です。ふるさと納税の控除は、確定申告では「寄附金控除」になります。

スマホでふるさと納税の確定申告をする場合の方法も、「確定申告ソフト(アプリ)」「確定申告書等作成コーナー」の主に2通りです。

確定申告書等作成コーナーで、スマホからふるさと納税の控除(寄附金控除)をする方法には、「ふるさと納税の証明書から入力する方法」「証明書データを読み込む方法」「マイナポータル連携で自動入力する方法」の3つがあります。

※操作画面のアップデートなども随時行われる可能性があります。最新の情報は国税庁のホームページよりご確認ください。

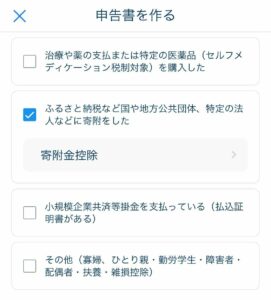

1 確定申告ソフト(アプリ)で行う方法

(※実際の画面は最新のものと異なる場合があります)

ふるさと納税の控除の確定申告に対応したアプリをダウンロードし、そのアプリから行う方法です。

たとえばマネーフォワード クラウド確定申告アプリも、ふるさと納税の申告(寄付金控除)に対応しています。

特に、パソコンからは、ふるさと納税の控除の確定申告がより簡単に行えます。ふるさと納税のポータルサイトが発行するXML形式の「寄附金控除に関する証明書」を添付でき、寄附金の内容が自動で取り込むことが可能です。

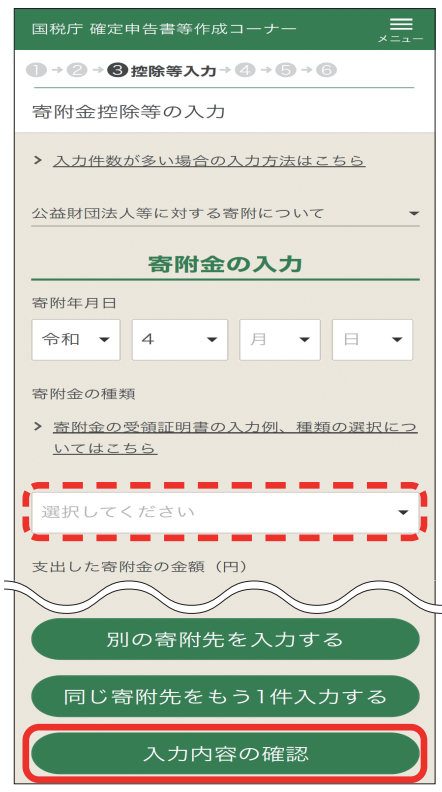

2-①ふるさと納税の証明書から入力する方法

確定申告書等作成コーナーで作成する方法のうち、ふるさと納税の証明書を見ながら、ふるさと納税の明細をスマホで入力していく方法です。

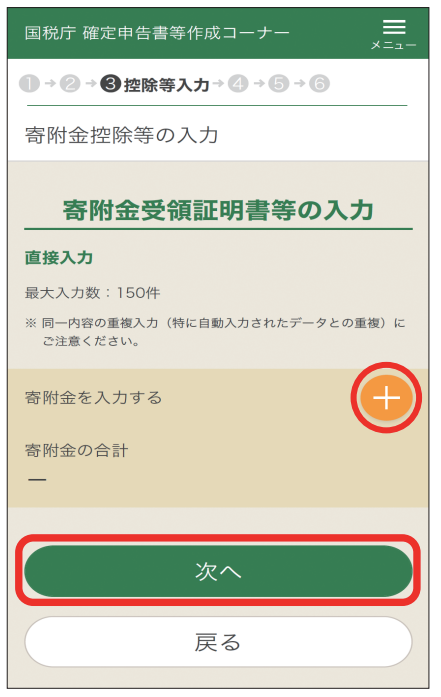

1.スマホの確定申告画面を進めていき、提出方法や収入の項目などを入力します。

次に進むと「控除の入力」画面が表示されるので、「寄附金控除」を選択します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

2.「寄附金受領証明書等の入力」画面に進むので、「寄附金を入力する」をタップします。

寄附年月日や金額など、寄附金の内容を入力する画面が現れるので、証明書を見ながら必要事項を入力します。

出典:令和6年分確定申告書等作成コーナー入力マニュアル(スマホ版)|国税庁

2-②証明書データを読み込む方法

ふるさと納税の事業者などから受け取った証明書データを読み込み、ふるさと納税の控除(寄附金控除)の金額を自動計算する方法です。

スマホの確定申告画面「申告準備」の「xmlデータの読み込み」で「ファイルを選択する」をタップし、ファイル(を選択)から該当データを読み込みます。

データを読み込むと、「控除の入力」画面の「寄附金控除」で、ふるさと納税の控除(寄附金控除)の金額が自動計算されています。証明書データに記載されているもの以外に、寄付金がある場合は、修正することも可能です。

2-③マイナポータル連携で自動入力する方法

マイナポータル連携とは、マイナポータルを経由して、控除証明などに必要なデータを一括で取得する方法です。ふるさと納税のデータも、マイナポータル連携の対象となっています。

確定申告をスマホ(iPhone)でするやり方

スマホがiPhoneで確定申告する場合も(Androidのスマホで確定申告するやり方も)、「①確定申告ソフト(アプリ)」「②確定申告書等作成コーナー」の2通りで行えます。

所得の確定申告(個人事業主や副業など)や、医療費控除・寄付金控除などの確定申告もiPhoneから可能です。

詳しくは、下記の見出しをご確認ください。

スマホで確定申告後の納税をする方法

確定申告後の納税はスマホで行うことができます。国税庁への事前の申請などは不要です。確定申告後の納税をスマホで行う手順は、以下のようになります。

| ①国税庁スマートフォン決済専用サイトにアクセス |

|---|

| 国税庁スマートフォン決済専用サイトは、e-Taxの受信通知か国税庁のサイトからアクセスできます。 |

↓

| ②支払方法の選択 |

|---|

| 国税庁スマートフォン決済専用サイトで注意事項を確認し、次に進むと「支払方法の選択」画面が表示されます。利用できる決済方法が記載されているので、支払手段を選択し、次に進みます。 |

↓

| ③決済 |

|---|

| 画面の案内に従って氏名や郵便番号、税額などの納付情報を入力し、次に進むと、入力内容の確認画面が表示されます。問題なければ「納付」をタップします。 利用できる決済手段は、次の6つです。(令和5年9月現在)

|

↓

| ④完了 |

|---|

| 「納税手続きの完了」画面に進めば、納付完了です。納付内容はダウンロードしておき、保存しておきましょう。 |

確定申告スマホアプリのおすすめ一覧

確定申告アプリを利用して確定申告をする場合、下記のアプリが代表的です。

- マネーフォワード クラウド確定申告

- freee会計

- 『弥生 申告』アプリ

- Kaikei

- CalQShare

- HANJOサービスアプリ

中には、「申告書は作れない」「アプリからの電子申告に対応していない」といったアプリもあります。

初めての場合は、有名な確定申告アプリや、利用者・ダウンロード数が多いアプリを使ってみるのがおすすめです。

青色申告の場合は電子申告がおすすめ

2021年以降、青色申告を行う個人事業主が受けることができる「青色申告特別控除」が変更されています。

- 確定申告を電子申告で行う場合 → 65万円控除

- 上記以外の場合 → 55万円控除(又は10万円控除)

つまり、電子申告しないと税制上不利になってしまいます。スマホアプリを使って電子申告することを考えましょう。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、マネーフォワード クラウド確定申告アプリを使った電子申告と、e-Taxソフトで電子申告を行う方法に対応しています。

参考:マネーフォワード クラウド確定申告アプリを使って電子申告する場合

2025年はスマホで簡単に確定申告しましょう

2019年(平成30年分)の確定申告から、スマホで国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、電子申告(e-Tax)ができるようになりました。

そして、運用開始当初はID・パスワード方式のみの対応でしたが、2020年(令和元年分)の確定申告からはマイナンバーカードを使った申告ができるようになりました。2022年(令和4年分)の確定申告では、スマホ申告に対応する所得の拡充や源泉徴収票のスマホ撮影など、さらに使いやすさがアップしています。

また、2024年(令和6年)の確定申告では所得税のすべての画面がスマホに対応しました。

年々、スマホでの確定申告もやりやすくなってるので、ぜひ早めに確定申告の準備を進めていきましょう。

【参考】確定申告のやり方~マネーフォワード クラウド確定申告 活用編~

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

よくある質問

スマホで電子申告ができる対象者は?

2022年(平成3年分)に対象となる所得や所得控除が追加されましたが、まだすべての人がスマホ申告できるわけではありません。詳しくはこちらをご覧ください。

スマホで確定申告する時に必要なものは?

スマートフォン、源泉徴収票、領収書・控除証明書、マイナンバーカードが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

スマホで確定申告書を作る手順は?

国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスして作成できます。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

e-taxの関連記事

新着記事

個人事業主が店舗改装に使える補助金は?確定申告のポイントもあわせて解説

個人事業主が店舗のリニューアルや設備改修などを行う場合、国の補助金制度を利用することで、自己負担を軽減しつつ事業の成長を図ることができます。どのような補助制度が利用できるのか、どの経費が対象となるのかを知りたい方も多いでしょう。 補助金を受…

詳しくみる補助金申請代行サービスとは?個人事業主が活用するメリットや注意点を解説

確定申告の時期になると、経費や資金繰りに頭を悩ませる個人事業主の方も多いでしょう。そんな中、事業の成長や新たな取り組みを後押ししてくれるのが国や自治体の「補助金」です。しかし、補助金の申請手続きは複雑でハードルが高いため、補助金申請代行サー…

詳しくみる個人事業主の大型トラック運転手は稼げる?年収相場や経費管理のポイントを解説

大型トラックの運転手として独立し、個人事業主として働くことを検討している方にとって、年収や経費、税金の実態は気になるポイントではないでしょうか。会社員とは違い、自ら仕事を確保しながら収入を安定させるには、正確な情報と計画性が欠かせません。本…

詳しくみる個人事業主でも職務経歴書が必要?使いどころや書き方を解説

個人事業主として働いていると、普段は職務経歴書にあまり関わらないかもしれません。しかし業務委託契約や転職活動、副業先への応募など、さまざまな場面で職務経歴書の提出を求められることがあります。 本記事では、個人事業主の職務経歴書について、基本…

詳しくみる小規模企業共済は廃業したらどうなる?個人事業主が知っておきたい手続きや注意点を解説

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業経営者が退職や廃業に備えて積み立てる制度で、老後資金や事業終了時の資金として活用できます。掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果を得ながら将来に備えることができるのが大きな魅力です。 特に、廃業時…

詳しくみる個人事業主でも住宅ローンは通る?フラット35の審査基準や通過のポイントを解説

個人事業主にとって、住宅ローンの審査は会社員よりも厳しくなりがちですが、フラット35は比較的利用しやすい選択肢の一つです。全期間固定金利による返済計画の立てやすさや、直近の収入だけで評価される柔軟な審査基準が特徴で、多くの自営業者が検討して…

詳しくみる