- 更新日 : 2025年7月7日

WiFiは経費になる?個人事業主が知っておきたい確定申告と通信費のルールを解説

個人事業主にとって、WiFiは業務を円滑に進めるうえで欠かせない存在です。しかし、自宅のインターネット回線やモバイルWiFiをどのように経費として扱えばよいのか、迷う人も少なくありません。本記事では、確定申告に向けて知っておくべきWiFi費用の経費計上ルールや按分の方法、契約形態ごとのポイント、記帳・申告時の注意点を解説します。

おかげさまで、確定申告期に多くのユーザーさんにお読み頂いております。 「初心者向け 確定申告書の記入ガイド」は、すでにお持ちでしょうか?

「マネーフォワード クラウド確定申告」に無料登録いただいたのち、「確定申告お役立ち資料集」からダウンロードいただけます。

目次

「マネーフォワード クラウド確定申告」なら日々の取引入力→申告書の作成→申告作業が、オンラインで完結します。

取引明細の自動取得と仕訳の自動作成に対応しており、手入力を減らしてカンタンに記帳・書類を作成。来年の確定申告は余裕を持って対応できます。

PC(Windows/Mac)だけでなく、スマホアプリからも確定申告が可能です。

個人事業主は自宅のWiFiを経費にできる?

自宅のWiFi費用は全額を経費にできるとは限りません。家事按分の考え方から按分率を示す証拠資料まで、例を交えて整理します。

この記事をお読みの方におすすめのコンテンツ4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドや無料セミナーを簡単に紹介します。無料登録だけでもらえますので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

青色申告1から簡単ガイド

40ページ以上のガイドが無料でお得!図解でカンタン

「青色申告1から簡単ガイド」では、青色申告の基礎知識や、青色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

白色申告1から簡単ガイド

これから初めて白色申告をする方や確定申告に不安がある方は、おすすめの1冊!

「白色申告1から簡単ガイド」では、白色申告の基礎知識や、白色申告のやり方・書類の準備・記載方法、確定申告書の提出方法まで、分かりやすく解説しています。

はじめての確定申告 不安解消セミナー

税理士法人 Five Starパートナーズ 代表「税理士Youtuberヒロ☆税理士」田淵 宏明 氏による、人気のセミナーを特別公開!

1時間以上の充実の内容を無料で公開しております。はじめて確定申告を行う方はもちろん、ご経験者の方にも参考になる内容です。

確定申告控除ハンドブック

確定申告で、正しく「控除」を活用できていますか?

「確定申告控除ハンドブック」では、確定申告の所得控除・税額控除を一覧表や必要書類の見本付きで分かりやすく解説しています

個人事業主が自宅WiFiを経費化するには

自宅で事業を営む場合でも、自宅のインターネット回線を事業経費に含めることは可能です。ただし私用と業務用が混在しているため、その全額を通信費として計上できるわけではありません。事業で使用した分を明確に区分し、按分してから通信費として計上するのが原則となります。

家事按分で事業利用分を算定する方法

家事按分とは、私用と事業用が混在する支出を合理的な割合で分割し、事業部分のみを経費計上する手続きを指します。自宅WiFiの場合、仕事で使った日数や時間を基準に、月間や年間の利用割合を算定する方法が一般的です。按分率が決まったら、その割合を通信費の額に掛け、事業利用分を帳簿に記入します。

按分率計算の例と仕訳イメージ

たとえば1か月のうち平日5日を在宅で働き、週末は私用のみとしているケースでは、約71%(5日×4週=20日/28日)を事業利用と見なせます。月額インターネット料金が16,000円なら、通信費として計上できる額は11,360円です。仕訳では、借方に通信費11,360円、貸方に普通預金16,000円、差額4,640円を事業主貸として処理すると、損益計算書には事業利用分だけが反映されます。

全額経費に計上できるケースと注意点

家族が使わず、事業専用として別途回線を契約している場合には、インターネット料金を全額通信費にできます。請求書や契約名義を事業用にしておくと経費処理が一層明確になります。ただし、事業専用回線であっても私的利用が入り込むと按分が必要になるため、利用実態が変わったときは再度割合を見直しましょう。

按分率の根拠は資料として残す

按分率の妥当性を示すため、業務日誌や在宅勤務スケジュール、通信ログなどを保存しておくことが大切です。これらの資料があれば、税務調査で按分方法を説明する際にも説得力を持たせられます。明確な根拠を示せない費用を経費に含めると指摘を受ける可能性があるため、普段から記録と証憑を整えておきましょう。

個人事業主のモバイルWiFiの経費処理

モバイルWiFiは外出先でも安定したインターネット接続を確保できるため、移動が多い個人事業主にとって重宝される通信手段です。契約形態ごとの処理方法や按分の考え方、スマホテザリングとの関係などを解説します。

モバイルWiFiの経費計上と按分

モバイルWiFiの月額費用も、原則として通信費として経費に含められます。業務専用として使っていれば全額を経費にできますが、プライベートとの兼用であれば、利用割合に応じた按分が必要になります。自宅WiFiと同様、業務に使った時間や頻度を記録し、合理的な比率を設定することが重要です。

契約形態による勘定科目の違い

モバイルWiFiには購入型とレンタル型があります。端末を購入した場合は月額料金を通信費に、端末をレンタルしている場合はそのレンタル料を通信費または賃借料に計上できます。どちらを選んでも問題ありませんが、毎月同じ科目で処理することで帳簿が整いやすくなり、確認や申告作業もスムーズになります。

勘定科目は統一する

通信費と賃借料を混在させて計上すると、確認漏れや重複処理のリスクが高まります。そのため、端末のレンタル料をどちらか一方に統一し、仕訳を毎月一定の形式で行うことが望ましいです。これにより帳簿が整理され、経費管理の精度が向上します。

スマートフォンのテザリングを使う場合の扱い

スマホのテザリング機能で業務に必要な通信を行っている場合、スマホの通信料のうち業務利用分を按分して経費にできます。

プライベート用スマホで仕事を兼用している場合には、使用状況に基づいて按分率を算定し、対応する割合の通信料を通信費として記帳します。

開業届を出していない個人事業主でもWiFiを経費計上できる?

開業届を出していないフリーランスでも、WiFiの通信費を必要経費として計上できるのかという疑問は多く寄せられます。開業届と経費申告の関係、開業前の支出の扱いについて解説します。

開業届未提出でも通信費の経費計上は可能

税務上、経費として認められるかどうかは、開業届の提出有無に依存しません。仕事として収入を得ており、事業のためにWiFiを利用しているのであれば、たとえ開業届を出していなくても、その通信費は確定申告で経費にできます。

白色申告と青色申告の違い

開業届を提出していない個人事業主は、自動的に白色申告扱いになります。白色申告でも通信費の経費計上は可能ですが、青色申告のような特典(65万円控除や赤字の繰越など)は使えません。将来的に節税を意識するのであれば、早期に開業届を提出し、青色申告への変更を検討することが望ましいです。

開業前の支出も経費にできるケース

開業準備期間中に支払ったWiFi契約費用や通信端末の費用も、事業に必要であったことが証明できれば、開業後の確定申告で経費に含めることが可能です。通常は数か月から1年程度さかのぼって「開業費」や「通信費」として計上することができます。

開業前の支出の記録と仕訳方法

開業前支出を経費にするには、領収書や請求書を保管し、支払日と内容を記録しておく必要があります。たとえば、ポケットWiFiの契約やインターネット回線の工事費など、業務の準備にかかった費用は「開業費」として資産計上し、後日費用に振り替える形で処理します。

個人事業主のWiFiの記帳方法と注意点

WiFiに関する通信費を正しく経費処理するには、勘定科目の選定、記帳方法、証憑類の保管、按分処理などに配慮する必要があります。記帳と申告において見落としがちなポイントを説明します。

WiFi費用は通信費で処理する

インターネット利用料やモバイルWiFiの月額料金は、会計上「通信費」として処理します。通信費には、電話代、プロバイダ料金、WiFiレンタル費用などが含まれ、WiFi関連の支出もこの科目でまとめて記帳されます。

按分を踏まえた仕訳

WiFi費用を全額経費にせず、事業で使った分のみを通信費として計上します。例えば、月額16,000円のうち11,360円が事業用であれば、通信費11,360円、残りは事業主貸などで処理します。事業と私用の割合を明確にすることが大切です。

領収書・請求書の保管義務

プロバイダや携帯会社の領収書、請求明細は必ず保管しておきましょう。按分処理を行った場合は、請求額から事業利用分を割り出した根拠として、書類を残しておくことが重要です。

根拠資料の保存

按分率を証明できる業務日誌、通信利用時間の記録、在宅勤務スケジュールなどを日頃から準備・保存しておくことで、万が一税務調査があっても説明しやすくなります。根拠が曖昧な場合、経費と認められない可能性があります。

確定申告時の記載方法

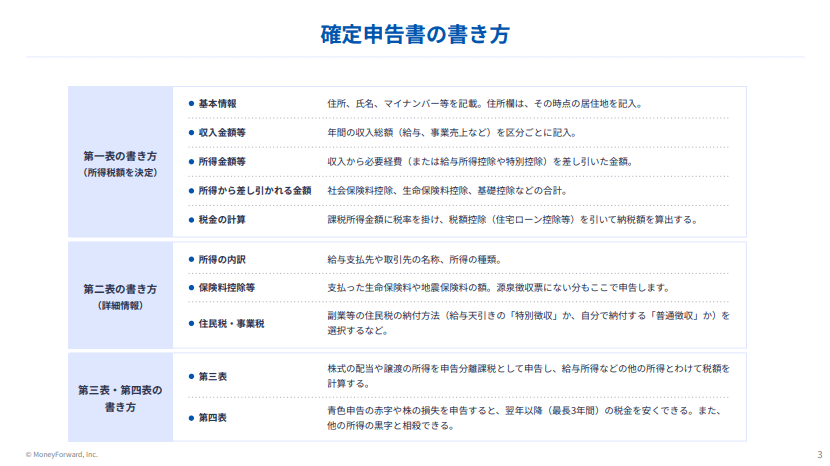

申告時には、白色申告では収支内訳書、青色申告では青色申告決算書に通信費を記入します。経費内訳としてWiFi費用が含まれる場合、通信費に分類される支出の内訳を明確にし、説明できるように準備しておきましょう。

個人事業主におすすめのWiFi契約形態

最後に、個人事業主が利用するWiFiの契約形態について紹介します。自身の働き方に合った契約形態を選びましょう。

自宅の家庭用WiFiを事業と兼用する

現在利用中の自宅のインターネット回線をそのまま仕事にも使うケースです。追加契約の必要がなくコスト負担を増やさずに済む点がメリットと言えます。家庭用回線を兼用する場合は前述したように按分計算で事業利用分のみ経費計上すればよく、特別な契約変更も不要です。特に開業当初はこの方法を取る個人事業主が多いでしょう。

ただし、自宅WiFiを兼用する以上、個人利用分は経費にできないため全額を経費計上することはできません。また、家族や自分の私的利用が多い場合には、思ったほど経費に落とせる割合が高くならないこともあります。自宅回線を兼用する場合は、その按分割合を踏まえて節税効果を見積もっておくとよいでしょう。

事業専用のインターネット回線を契約する

事業用に新たなインターネット回線を契約し、業務でのみ使うケースです。NTTや各種プロバイダの法人向けプランは、個人事業主(法人格のない事業者)でも契約できるものがあります。事業専用回線を設置した場合、その回線については私用利用がないため料金の全額を経費計上することが可能です。請求書も事業名義で発行されるため経費管理が明確になるメリットもあります。例えば、個人事業主が法人向けの光回線サービスを契約して仕事だけに使えば、月額費用を丸ごと必要経費にできます。

事業専用回線のデメリットとしては、家庭用回線と別に契約する分、コストが追加で発生する点です。自宅とは別にオフィスを構えている場合は必要経費として割り切りやすいですが、自宅兼事務所で家族もいる中で事業専用回線を引くと、家庭用と二重の通信費を払うことになります。また、契約や工事の手間もかかります。しかし、事業専用回線を導入することで業務と私用のネット利用をきっぱり分けられるため、経理処理や税務上の区分は非常に明確になります。

特にネットを多用する業種で通信の安定性や速度を重視する場合、法人向け回線のサポートやサービス品質は安心材料となるでしょう。

モバイルWiFiを契約・活用する

自宅に固定回線を引かず、または固定回線と併用して、モバイルWiFiルーター(ポケットWiFi)を契約するケースです。モバイルWiFiは持ち運びができるため、カフェや顧客先、出張先など場所を問わず業務を行う個人事業主にとって便利な選択肢です。事業専用のモバイルWiFiを用意すれば、その通信費は全額必要経費にできますし、自宅回線を持たずモバイル回線のみで仕事とプライベートをまかなう場合でも、利用状況に応じて按分計上すれば問題ありません。

経費処理の観点では、モバイルWiFiも基本的には通信費で問題ありません。ただしレンタル形式の場合は勘定科目を「通信費」か「賃借料」に統一するようにしましょう。また、モバイルWiFiとスマホのテザリングを併用している場合など、複数の通信手段がある場合は、それぞれの用途を整理して経費計上漏れや重複がないように留意します。

自宅では光回線、外出時はモバイルWiFiを使っているなら、それぞれのプロバイダからの請求書をもとに個別に経費計上するといった形です。モバイルWiFiは使い方次第で経費処理をシンプルにできる反面、管理を怠るとどれを計上済みか分からなくなる恐れもあるため、契約内容と利用状況を把握した上で適切に処理しましょう。

スマホのテザリングを利用する

別途WiFi契約を結ばず、スマートフォンのテザリング機能でPCなどをインターネット接続するケースです。スマホの大容量データプランを活用すれば、追加のWiFiルーターを持ち歩かなくても仕事が完結する利点があります。テザリング活用の最大のメリットはコスト面で、余分な回線契約料が不要になることです。スマホ1台で通話もインターネットも賄えるため、請求も一本化され管理がシンプルになります。

ただし、スマホは私用と仕事用の区別が曖昧になりやすいため、経費計上には慎重さが求められます。プライベート利用の通信料と業務利用分を明確に切り分ける必要があり、その割合算定には先述の家事按分の考え方を適用します。仮にスマホのデータ通信料の半分を仕事で使ったのであれば、その50%相当額のみを通信費として経費計上します。また、通話料についても事業用の通話が発生している場合は同様に按分が必要です。仕事用と私用で電話機自体を分けてしまい、事業専用のスマホを持つ人もいますが、その場合は事業専用の回線費用を全額経費計上できる反面、端末やプランの二重契約コストが発生する点に注意が必要です。

個人事業主は用途と管理を明確にしてWiFiの経費処理を行おう

WiFiを利用する個人事業主は、自宅WiFiやモバイルWiFi、スマホのテザリングなど多様な手段を選択できますが、どの方法であっても「事業で使用した分のみ」を正しく把握し、経費計上することが求められます。按分の根拠を明確にし、領収書や利用記録を保管することで、税務調査にも対応しやすくなります。また、開業届未提出であっても経費計上は可能であり、継続的な事業を視野に入れるなら青色申告の活用も有効です。働き方に合ったWiFi環境と適切な記帳体制を整えることで、無理のない節税と事業の安定運営が実現するでしょう。

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

個人事業主でも雇用保険に入れる?ダブルワーク時の加入条件や注意点を解説

副業・兼業を行う個人事業主が増える中で、「雇用保険には加入できるのか?」「失業手当は受け取れるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。原則として自営業者は雇用保険の…

詳しくみる当期所得見込とは?個人事業主が知っておくべき意味・計算方法・記入時の注意点を解説

個人事業主として事業を営むうえで、「今年どれだけ利益が出そうか?」という問いに答えるのが「当期所得見込」です。これは、確定申告の準備やクレジットカード・ローン申込み、さらには予定納…

詳しくみる求人を検討している個人事業主向け!雇用手続きから保険・税務を解説

個人事業主でも、事業が拡大し忙しくなれば従業員の求人を検討する場面が出てきます。しかし、個人事業主が人を雇用する際には、法人企業と同様に様々な手続きや制度対応が必要です。 本記事で…

詳しくみる簡易課税制度選択届出書とは?個人事業主向けに書き方を解説

簡易課税制度を活用すれば消費税の申告に係る事務作業が簡素になり、状況によっては消費税額を抑えることも可能です。しかし、簡易課税制度を活用するためには消費税簡易課税制度選択届出書とい…

詳しくみる個人事業主は事業用口座を開設すべき?メリットや開設方法、注意点を解説

個人事業主は、事業用口座を開設することができます。事業用口座とは個人の事業用で、口座名義に屋号を入れるなどができる口座のことです。 この記事では、事業用口座の概要や事業用口座を開設…

詳しくみる【個人事業主向け】簿記の活用法とは?青色申告や確定申告のポイントを解説

個人事業主にとって、簿記は避けて通れない重要なスキルです。日々の売上や経費を正確に記録することで、事業の収支を可視化でき、経営判断や確定申告にも役立ちます。さらに、青色申告での特別…

詳しくみる