- 更新日 : 2025年2月26日

投資信託の取引で確定申告が必要?普通分配金・特別分配金・売却益を解説!

投資信託の売却益や分配金には税金がかかりますが、源泉徴収されて確定申告が不要の場合もあれば、確定申告が必要になる場合もあります。また、特別分配金のように元本を下回った部分については所得税が非課税となるものもあります。

これから、投資信託の売却益や分配金について、どのような場合に確定申告が必要なのか、損益通算による所得税の還付の受け方などについて解説します。

なお、ここでいう投資信託は、日本国内の非上場のものをさします。上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(J-REIT)、外国籍の投資信託は除きます。

なお、マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が確定申告する際に知っておきたい基礎知識や、確定申告の準備、確定申告書の作成方法・提出方法などを分かりやすくまとめた「青色申告1から簡単ガイド」を無料で用意しております。

チェックリスト付きなので、情報収集だけでなく、書類作成・申告手続きを行う時にもお使いいただけます。

この記事を読む方におすすめ

税理士監修で、40ページ以上の情報がギュッと詰まったお得な1冊となっていますので、毎年使える保存版としてご活用ください。

目次

投資信託の分配金は原則として確定申告が不要

投資信託にかかる分配金は「普通分配金」と「特別分配金」に分類されます。

はじめに、確定申告における両者の違いについて解説します。

普通分配金は確定申告が不要

「普通分配金」とは、投資信託の運用益にかかる分配金です。

所得の区分としては配当所得になりますが、特定口座で源泉徴収をしている場合、分配金を受け取った時点で所得税の納税が完結しています。したがって、原則として確定申告は不要となります。

特別分配金も確定申告が不要

銀行の普通預金や定期預金と異なり、投資信託はその運用結果によっては当初預け入れた金額(基準価額)より目減りすることがあります。これを「元本割れ」といいます。

「元本割れ」している状態で受け取った分配金は、基準価額に達するまで「元本割れした部分に対する補填」として捉えられます。元本割れしている状態で受け取る分配金を「特別分配金」と呼びます。

「特別分配金」は、資産の補填ですから収益ではありません。したがって、確定申告は不要となります。

投資信託の分配金で確定申告が必要なケース

投資信託の分配金は、税制上は配当所得に分類され、株式の配当と同じ扱いになります。

配当所得については源泉徴収以外に、総合課税や申告分離課税を選択することができますが、その場合は確定申告が必要になります。

申告分離課税を選択し、損益通算する場合

申告分離課税を選択すると、上場株式等の売却損と配当所得を損益通算することができます。このとき、配当控除は適用できませんが、配当所得から借入金の利子を差し引くことはできます。

総合課税を選択肢、配当控除で還付を受ける場合

総合課税を選択すると、配当所得の一定割合が税額から控除される配当控除が適用できます。

また、投資信託を取得するために資金を借りたのであれば、その利子を配当所得から差し引くことができます。

総合課税では税率が超過累進課税となるため、所得が低ければ総合課税を選択するほうが有利になる場合があります。ただし、公社債投資信託の分配金については総合課税を選択することはできません。

マネーフォワード クラウド確定申告では、個人事業主やフリーランスの方が知っておきたい"経費"のキホンや勘定科目を分かりやすく1つにまとめた「個人事業主が知っておくべき経費大辞典」を無料で用意しております。

税理士監修で、経費の勘定科目や具体例だけでなくワンポイントアドバイスもついているお得な1冊となっていますので、ぜひ手元に置きたい保存版としてご活用ください。

投資信託の売却益は源泉徴収口座なら確定申告が不要

投資信託の売却益は、株式の売却益と同様に譲渡所得となり、申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)によって課税されます。

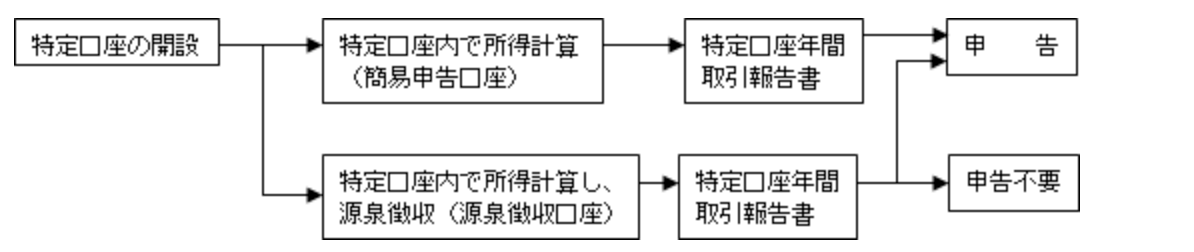

確定申告をすることが原則ですが、取引している証券口座が「特定口座の源泉徴収口座」であれば確定申告は不要です。税金は売却益を受け取った時点で源泉徴収されます。

証券口座には、源泉徴収口座のほか、源泉徴収しない特定口座(簡易申告口座)と一般口座があります。実際には、源泉徴収口座で取引を行っている人が多いことから、多くの場合確定申告は不要となります。

- NISA口座:非課税のため確定申告が不要

- 特定口座(源泉徴収あり):原則として確定申告が不要

- 特定口座(源泉徴収なし):自分で確定申告が必要

- 一般口座:自分で確定申告が必要

ただし、源泉徴収口座での取引でも、源泉徴収口座が複数あって口座間の損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、確定申告をする必要があります。

また、特別分配金と同じく、NISAやジュニアNISAの非課税口座にある株式投資信託の売却益も非課税です。税金は源泉徴収されず、確定申告の必要もありません。

投資信託の売却益で確定申告が必要なケース

投資信託の売却益は、税制上は譲渡所得に分類され、株式の売却益と同じ扱いになります。申告分離課税(所得税15.315%、住民税5%)で課税され、簡易申告口座・一般口座での取引では確定申告が必要になります。

また、源泉徴収口座での取引であっても、口座が複数あって損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合などは、確定申告をする必要があります。

投資信託の売却益は、上場株式等の売却損と損益通算することができます。同様に、投資信託の売却損は、上場株式等の売却益や申告分離課税を選択した配当所得と損益通算することができます。

また、売却損は翌年以降3年に限り繰り越すこともできます。

マネーフォワード クラウド会社設立は、個人事業主が法人成りを検討したほうがよいタイミングをまとめた「法人化を検討すべき7つのタイミング」を無料で用意しております。

創業支援に強い税理士監修で、ポイントがまとまったお得な1冊となっていますので、ぜひ将来を見据えた情報収集でご活用ください。

投資信託の分配金・売却益を確定申告する方法は?

特定口座(源泉徴収口座・簡易申告口座)での取引については、毎年1月頃に「特定口座年間取引報告書」が送られてきます。

「特定口座年間取引報告書」には、口座内で行われた一年間の売買取引や分配金が全て集計されています。それをもとに確定申告をすることができますので非常に便利な書類です。

これに対して、一般口座での取引については自分で売却損益を計算しなければなりませんので、非常に手間がかかります。なお、分配金については運用益が分配される都度、支払通知書が発行されるので、それを利用します。

投資信託で確定申告が必要なケースも確認しましょう!

以上のことを踏まえて、投資信託で確定申告するケースをまとめてみます。

- 特定口座が複数あり、口座間の損益や分配金を損益通算したいケース

- 投資信託の売却により生じた損失を繰り越ししたいケース

- 簡易申告口座(特定口座の源泉徴収なし)、一般口座を利用しているケース

- 配当控除を使って所得税の還付を受けたいケース

なお、配当所得からは20.315%の所得税が源泉徴収されています。もともと課税総所得金額が多く、適用される所得税率が高い方が確定申告した結果、かえって納税額が増えるといったケースがあります。4のようなケースでは特に注意が必要です。

はじめての確定申告もラクラク安心に済ませる方法

確定申告がはじめての方や、簿記の知識に不安がある方、確定申告書類の作成を効率よく行いたい方は、確定申告ソフトの使用がおすすめです。

個人事業主向け会計ソフトの「マネーフォワード クラウド確定申告」は、確定申告の必要書類が自動作成でき、Windows・Macはもちろん、専用アプリも提供しています。

①取引明細は自動で取得

銀行口座やカードを登録すると、取引明細を自動取得します。現金での支払いに関しても、家計簿のようなイメージで、日付や金額などを自分で入力することが可能です。

②仕訳の勘定科目を自動提案

自動取得した取引明細データや、受領後にアップロードした請求書・領収書などの情報をAIが判別し、仕訳を自動で入力します。学習すればするほど精度が上がり、日々の伝票入力が効率化されます。

③確定申告必要書類の自動作成機能

白色申告・青色申告の両方に対応しており、確定申告に必要な書類が自動で作成できます。また、マネーフォワード クラウド確定申告アプリで、スマホから直接の提出も可能です。印刷しての提出やe-Taxソフトでの提出にも対応しています。

追加料金なしで確定申告以外のサービスが使える

有料プラン(パーソナルミニ・パーソナル・パーソナルプラス)に登録すると、基本料金だけで請求書や契約のサービスを含む複数サービスを利用することができます。日々の業務や作業をまとめて効率化しましょう。

合わせて読みたいおすすめ資料

マネーフォワード クラウド確定申告では、さまざまなお役立ち資料を用意しています。 無料登録するだけで資料がダウンロード可能なので、ぜひ読んでみてください。会社員の確定申告 丸わかりガイド

青色申告1から簡単ガイド

個人事業主が知っておくべき経費大辞典

マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例

データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。

ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様

よくある質問

「普通分配金」とは?

投資信託の基準価額を上回っている状態で受け取る分配金を「普通分配金」と呼びます。詳しくはこちらをご覧ください。

「特別分配金」とは?

基準価額を下回っている状態で受け取る分配金のうち、下回った部分を「特別分配金」と呼びます。こちらをご覧ください。

投資信託にかかる売却益や分配金は確定申告が必要?

「特定口座で源泉徴収あり」を選択していれば、売却益や分配金があっても原則として確定申告は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

確定申告の知識をさらに深めるなら

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

投資の確定申告の関連記事

新着記事

個人事業主が店舗改装に使える補助金は?確定申告のポイントもあわせて解説

個人事業主が店舗のリニューアルや設備改修などを行う場合、国の補助金制度を利用することで、自己負担を軽減しつつ事業の成長を図ることができます。どのような補助制度が利用できるのか、どの経費が対象となるのかを知りたい方も多いでしょう。 補助金を受…

詳しくみる補助金申請代行サービスとは?個人事業主が活用するメリットや注意点を解説

確定申告の時期になると、経費や資金繰りに頭を悩ませる個人事業主の方も多いでしょう。そんな中、事業の成長や新たな取り組みを後押ししてくれるのが国や自治体の「補助金」です。しかし、補助金の申請手続きは複雑でハードルが高いため、補助金申請代行サー…

詳しくみる個人事業主の大型トラック運転手は稼げる?年収相場や経費管理のポイントを解説

大型トラックの運転手として独立し、個人事業主として働くことを検討している方にとって、年収や経費、税金の実態は気になるポイントではないでしょうか。会社員とは違い、自ら仕事を確保しながら収入を安定させるには、正確な情報と計画性が欠かせません。本…

詳しくみる個人事業主でも職務経歴書が必要?使いどころや書き方を解説

個人事業主として働いていると、普段は職務経歴書にあまり関わらないかもしれません。しかし業務委託契約や転職活動、副業先への応募など、さまざまな場面で職務経歴書の提出を求められることがあります。 本記事では、個人事業主の職務経歴書について、基本…

詳しくみる小規模企業共済は廃業したらどうなる?個人事業主が知っておきたい手続きや注意点を解説

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業経営者が退職や廃業に備えて積み立てる制度で、老後資金や事業終了時の資金として活用できます。掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果を得ながら将来に備えることができるのが大きな魅力です。 特に、廃業時…

詳しくみる個人事業主でも住宅ローンは通る?フラット35の審査基準や通過のポイントを解説

個人事業主にとって、住宅ローンの審査は会社員よりも厳しくなりがちですが、フラット35は比較的利用しやすい選択肢の一つです。全期間固定金利による返済計画の立てやすさや、直近の収入だけで評価される柔軟な審査基準が特徴で、多くの自営業者が検討して…

詳しくみる