- 更新日 : 2025年11月11日

【テンプレ付】発注用に棚卸入力する方法は?在庫管理を効率化するコツ

発注用の棚卸入力は、実在庫を正確に把握し、適切な仕入れ判断を下すための業務です。そのため、この入力作業の精度が、欠品による販売機会の損失や過剰在庫による資金繰りの悪化を直接左右します。

日々の在庫管理で「なぜか帳簿と実際の数が合わない」「発注のタイミングがわからない」といった課題に直面している担当者にとって、この作業の最適化は避けて通れません。

本記事では、発注用棚卸入力の基本から、在庫整理を効率化する具体的な方法までを解説します。

目次

発注用の棚卸入力とは?決算棚卸との違いは?

発注用の棚卸入力とは、適切な仕入れ判断を下すために、実際にある在庫数(実在庫)を確認し、その正確な数値を在庫データへ反映させる一連の作業です。帳簿上の在庫と現場の在庫には、日々の運営で必ずズレが生じます。この差異を放置すると欠品による機会損失や過剰在庫によるキャッシュフロー悪化に直結するため、実在庫の把握と入力は極めて重要になります。

企業の資産評価を目的として期末に行う「決算棚卸」とは異なり、発注用の棚卸入力は販売計画に合わせて週次や月次、発注直前など、より短いサイクルで実施されるのが大きな特徴です。

発注精度を高めるための棚卸入力

発注を目的とした棚卸入力は、次の仕入れ量を決めるために行います。帳簿上の在庫数と、現場にある実際の在庫数との間に生じるズレを修正し、常に正確な在庫データに基づいて発注判断ができる状態です。

これにより、売れ筋商品の欠品や、不要な商品の過剰発注を防ぐことにつながるでしょう。

発注用と決算の棚卸との違い

決算棚卸は、期末時点での企業の財産(棚卸資産)の価値を正確に評価し、損益計算書や貸借対照表に反映させる会計・税務上の手続きです。利益計算に不可欠な「売上原価」を算出し、この中の「期末棚卸高(期末の在庫金額)」を確定させるために決算棚卸が行われます。

売上原価 = 期首棚卸高 + 当期商品仕入高 − 期末棚卸高

一方で、発注用の棚卸は、販売機会を最大化し、在庫コストを最小化するための販売管理活動といえます。

| 項目 | 発注用の棚卸入力 | 決算棚卸(実地棚卸) |

|---|---|---|

| 目的 | 正確な発注、欠品・過剰在庫の防止 | 資産評価、利益の確定、税務申告 |

| タイミング | 発注前、週次、月次など随時 | 期末、半期末、四半期末など定期的 |

| 対象 | すべての在庫(循環棚卸も活用) | 会計期間末の全在庫 |

| 役割 | 販売管理、業務効率化 | 財務会計、税務コンプライアンス |

棚卸の対象となる資産

棚卸で数える対象は「棚卸資産」と呼ばれ、以下のようなものが含まれます。これらはすべて、企業の販売活動や製造活動に関わる在庫です。

なお、土地や建物、機械といった長期間使用する固定資産は棚卸の対象にはなりません。

ただし、土地や建物、機械などを販売している事業を行っている事業者の場合にはこれらも棚卸資産として棚卸しの対象になるので、注意が必要です。

なぜ発注のための棚卸入力は不可欠なのか?

発注のための棚卸入力を怠ると、帳簿上の在庫と実在庫の差異が拡大し、さまざまな経営上の問題を引き起こします。この作業を定期的に行うことで、企業の収益性を守ることにつながります。

販売機会の損失(欠品)を防ぐため

実在庫が帳簿より少ないことに気づかず発注が遅れると、顧客が商品を求めているときに在庫がない「機会損失」が発生します。特に人気商品で欠品が頻発すると、顧客満足度の低下や、競合他社への顧客流出を招きかねません。正確な棚卸入力は、こうした事態を防ぐための基本的な対策です。

キャッシュフローを圧迫する過剰在庫をなくすため

実在庫が帳簿より多い状態で発注をかけると、不要な在庫、すなわち「過剰在庫」が生まれます。過剰在庫は保管スペースを圧迫するだけでなく、仕入れにかかった資金を長期間寝かせることになり、企業のキャッシュフローを悪化させます。また、品質劣化や陳腐化による廃棄ロスにつながるリスクも高まるでしょう。

在庫差異の原因を早期に特定するため

定期的な棚卸入力は、なぜ在庫差異が発生したのか、その原因を早期に発見するきっかけになります。例えば、特定の商品の差異が大きい場合、「盗難や紛失」「入力・計上ミス」「破損・汚損」といった問題が潜んでいる可能性があります。問題を早期に特定し対策を講じることで、将来の損失を防ぐことができます。

発注用の棚卸入力の具体的な方法は?

発注用の棚卸入力の方法は、企業の規模や扱う商品の種類によって異なります。主にExcelを使った手動の入力方法から、在庫管理システムを使った方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

発注用棚卸入力の基本項目

正確な在庫管理と発注のためには、少なくとも以下の項目をデータとして記録・入力する必要があります。

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| 商品コード/JANコード | 商品を特定するための番号。自社コードやJANコードなど。 |

| 商品名 | 誰が見てもどの商品かわかる正式な名称。 |

| 保管場所(ロケーション) | 商品が保管されている棚やエリアを示す情報。 |

| 理論在庫数 | データ上の在庫数。帳簿在庫とも呼ばれます。 |

| 実在庫数 | 実際に数えた在庫数。 |

| 差異数 | 「実在庫数」-「理論在庫数」。差異の原因分析に用います。 |

| 発注点 | この在庫数を下回ったら発注が必要になる基準値。 |

| 棚卸実施日 | いつ時点の在庫情報かを示す日付。 |

| 担当者名 | 棚卸と入力を誰が行ったかを記録。 |

Excelやスプレッドシートを活用した手動入力

多くの中小企業や個人事業主で採用されているのが、Microsoft Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを使う方法です。手軽に始められる一方、手作業によるミスが発生しやすい側面もあります。

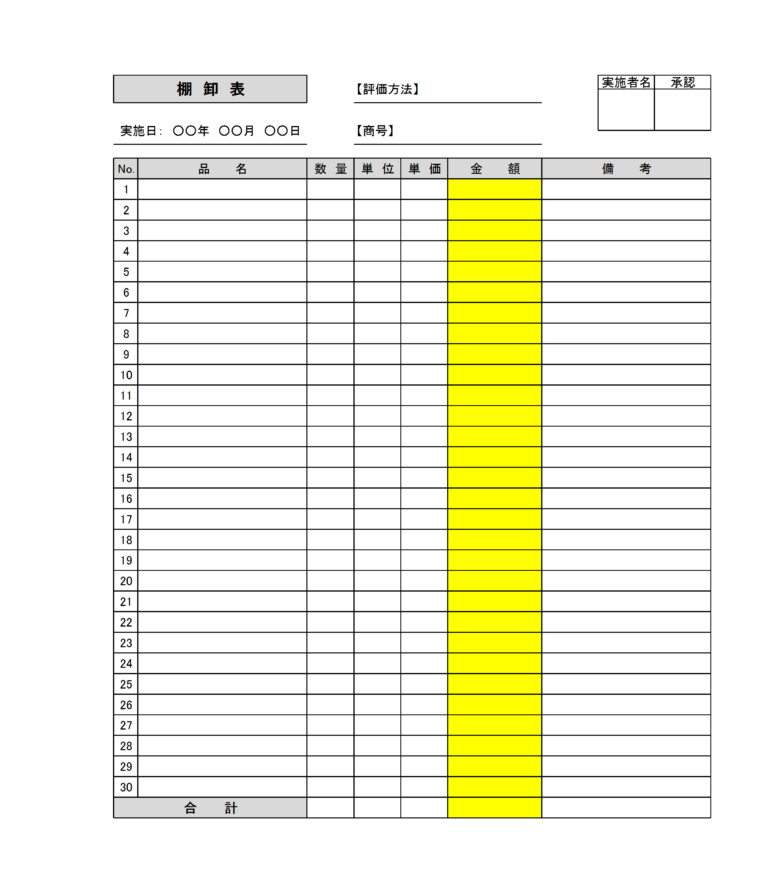

- 棚卸表の作成:

商品コード、商品名、保管場所、理論在庫数、実在庫数、差異数の列を用意します。 - 実在庫のカウント:

実際に在庫を数え、棚卸表に手書きまたは直接入力します。 - データ入力と差異計算:

実在庫数をPCに入力し、関数を使って理論在庫との差異を自動計算させます。 - 発注点との比較:

確定した実在庫数が、あらかじめ設定した発注点を下回っているか確認し、発注リストを作成します。

在庫管理システムやPOSレジを使った半自動入力

在庫管理システムやPOSレジを導入すると、棚卸入力の多くを自動化できます。ハンディターミナルで商品のバーコードをスキャンするだけで、実在庫数がシステムに即時反映されるため、入力の手間とミスを劇的に削減可能です。

- リアルタイム在庫更新:

商品の入出庫時にバーコードをスキャンすると、在庫数が自動で増減します。 - 棚卸モード:

ハンディターミナルで在庫をスキャンするだけで、システム上の在庫データと照合し、差異リストを自動で作成します。 - 発注提案機能:

在庫数が発注点を下回ると、自動でアラートが通知されたり、推奨発注数が提示されたりします。

自社の規模に合った方法の選び方

どちらの方法が最適かは、企業の事業規模、扱う商品点数、かけられるコスト、そして求める在庫管理の精度によって決まります。まずはExcelで管理を始め、事業の成長に合わせてシステム導入を検討するという段階的なアプローチも一つの進め方です。

| 項目 | Excel / スプレッドシート | 在庫管理システム |

|---|---|---|

| 導入コスト | ほぼゼロ | 数十万~数百万円(クラウド型は月額数千円~) |

| 作業効率 | 手作業が多く時間がかかる | スキャンで高速化、入力ミスが少ない |

| リアルタイム性 | 入力・集計後に反映 | 原則リアルタイムで在庫を把握 |

| 推奨する企業 | 商品点数が少ない、低コストで始めたい企業 | 商品点数が多い、複数拠点がある、精度を重視する企業 |

発注用棚卸入力の効率的な業務フローとは?

発注用の棚卸入力をスムーズに進めるには、決まった手順(フロー)に沿って実施することが大切です。ここでは4つのステップに分けて解説します。

STEP1:準備(5Sの徹底とツールの用意)

棚卸作業を始める前に、まずは環境を整えましょう。倉庫や店舗内が整理整頓されているだけで、作業効率は格段に上がります。

- 5Sの徹底:職場環境を維持・改善する基本活動である5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底し、安全で作業しやすい環境を維持します。「整理」で不要なものを処分し、「整頓」で商品の置き場所を決めて表示することで、物を探す時間を削減できます。

- ツールの準備:棚卸表、筆記用具、ハンディターミナル、台車など、必要なツールを事前に揃えておきましょう。

STEP2:実地棚卸(正確なカウント方法のコツ)

実際に在庫を数える「実地棚卸」には、主に「リスト方式」と「タグ方式」の2つの手法があります。

リスト方式

在庫管理表などのリスト(帳簿)に記載された商品を、上から順に確認し、実際の在庫数を記入していく方法です。どの商品を数えるべきかが明確で、手順がシンプルな反面、リストにない商品(計上漏れ在庫)を見逃す可能性もあります。

タグ方式

商品や棚ごとに連番の「棚札(タグ)」を貼り付けていき、そのタグに在庫数量を記入します。全ての場所に貼り終えたらタグを回収し、集計する方式です。カウント漏れや二重カウントが起こりにくく、正確性が高い方法になりますが、タグの貼り付けと回収に手間がかかります。

どちらの方式で進める場合でも、2人1組で作業する(1人が読み上げ、1人が記録する)、エリアを区切って作業するといった工夫を取り入れると、ヒューマンエラーをさらに減らすことができます。

STEP3:データ入力とダブルチェック体制の構築

数え終わった実在庫数を、Excelやシステムに入力します。この入力工程はミスが起こりやすいため、チェック体制が欠かせません。

- 入力者と確認者を分ける:データを入力する担当者と、その内容が正しいかを確認する担当者を別にすることで、客観的な視点でミスを発見できます。

- 入力ルールの統一:全角・半角、大文字・小文字などの入力ルールを事前に統一しておくと、後のデータ集計がスムーズになります。

STEP4:差異分析と発注計画への反映

入力データと理論在庫を比較し、差異がある場合はその原因を調査します。原因を特定した上で、最終的な実在庫数を確定させ、そのデータに基づいて次の発注計画を立てます。差異を放置せず、必ず原因究明と対策を行うことが、将来の在庫精度向上につながります。

棚卸入力を早く正確に終わらせる具体的なコツは?

「棚卸作業は時間がかかって大変」という悩みは多くの企業で聞かれます。しかし、いくつかのコツを実践するだけで、作業のスピードと精度は大きく改善できます。

循環棚卸で作業負荷を分散させる

全商品を一斉に棚卸するのではなく、商品をグループに分け、範囲とスケジュールを決めて少しずつ棚卸を行う方法を「循環棚卸」といいます。例えば、「毎週月曜はAグループの商品」「火曜はBグループの商品」というように計画的に進めることで、一度の作業負荷を軽減し、業務時間内に棚卸を終えることも可能になります。

ロケーション管理を徹底し探す時間をなくす

「あの商品はどこだっけ?」と探す時間は、棚卸における最大の無駄の一つです。すべての商品に固定の置き場所(住所)を割り振り、「棚番号―列番号―段番号」のようにルール化して表示しましょう。ロケーション管理を徹底すれば、誰でも迷わず目的の商品にたどり着け、作業時間を大幅に短縮できます。

バーコードやハンディターミナルを部分的にでも導入する

全社的なシステム導入が難しくても、スマートフォンアプリや安価なバーコードリーダーを部分的に活用する方法があります。特に頻繁に入出庫する商品や、間違いやすい商品だけでもバーコード管理に切り替えることで、入力ミスを減らし、作業の心理的負担を軽減する効果が期待できるでしょう。

誰でも同じ作業ができる棚卸マニュアルを作成する

作業が特定の担当者に依存する「属人化」は、非効率とミスの温床です。棚卸の目的、手順、ルール、緊急時の対応などをまとめた簡単なマニュアルを作成しましょう。図や写真を活用して視覚的にわかりやすくすることで、新人担当者でも迷わず、一定の品質で作業を進められるようになります。

棚卸入力ミスが引き起こす経営上の問題とは?

棚卸入力のミスは、単なる「在庫の数が合わない」という現場の問題ではありません。人事・会計の観点から見ると、企業の経営基盤を揺るがしかねない、より深刻な問題へとつながっています。

不正確なデータは残業時間の増大に

在庫差異が大きいと、その原因究明のために膨大な時間と労力が必要になります。担当者は本来の業務時間を削られ、結果として残業で対応せざるを得ません。この状況は、人件費の増加に直接つながるだけでなく、労働基準法で定められた時間外労働の上限規制に抵触するリスクもはらんでいます。

在庫評価額のズレが引き起こす税務リスク

棚卸資産は、企業の利益を計算する上で重要な要素です。もし棚卸入力のミスによって期末在庫の評価額が不正確になると、売上原価が正しく計算されず、結果として法人税の過少申告や過大申告につながるおそれがあります。税務調査で指摘されれば、追徴課税や延滞税といったペナルティが課されることもあり、会計上の信頼性を損なうことになりかねません。

担当者のモチベーション低下と業務の属人化

「何度数えても在庫が合わない」「原因究明に追われてばかり」という状況は、担当者の心身を疲弊させ、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。その結果、優秀な人材が離職してしまうケースも少なくありません。また、複雑な棚卸業務が特定のベテラン社員にしかできない状態(属人化)になると、その社員が退職した際に業務が立ち行かなくなるという経営リスクも抱えることになります。

発注用棚卸入力でよくある失敗とその対策は?

ここでは、発注用の棚卸入力で陥りがちな失敗例と、それを未然に防ぐための対策を具体的に解説します。

数え間違いや入力ミスが多発する

担当者の勘違いや疲労により、数量の数え間違いやPCへの転記ミスが頻発。差異が多すぎて原因究明もままならない。

対策:ダブルチェック体制を徹底しましょう。数を数える人と記録する人を分ける、入力者と確認者を分けるなど、複数の目で確認する仕組みをルール化することが有効です。また、作業環境の照度を確保したり、定期的に休憩を取ったりすることも、ヒューマンエラーを防ぐ上で大切です。

棚卸のタイミングがずれて情報が古くなる

月に一度の棚卸で入力したデータをもとに発注しているが、棚卸から発注までの間に在庫が大きく変動してしまい、結局欠品が起きてしまった。

対策:発注の直前に棚卸を行うか、より頻度を上げて在庫を確認する「循環棚卸」を導入しましょう。特に動きの速い商品(Aランク品)だけでも確認頻度を上げることで、情報の鮮度を保ち、発注精度を高めることができます。

システムを導入したが現場で活用されない

高機能な在庫管理システムを導入したが、操作が複雑で現場の担当者が使いこなせず、結局Excelでの管理に戻ってしまった。

対策:システムを選定する段階で、必ず現場の担当者の意見を聞き、実際の操作画面を試す「トライアル期間」を設けましょう。導入後も、操作方法に関する研修会を実施したり、わかりやすいマニュアルを用意したりするなど、ベンダーのサポートも活用しながら、現場がスムーズに移行できるよう支援することが不可欠です。

発注用の棚卸入力を正しく行い在庫と発注の精度を高めよう

発注用の棚卸入力は、単なる在庫数を数える作業ではなく、企業の利益を最大化するための戦略的な業務です。この入力データが正確であるほど、発注の精度は高まり、欠品による機会損失と過剰在庫によるキャッシュフローの悪化を同時に防ぐことができます。

Excelでの手動管理であっても、ルールを整備しダブルチェックを徹底すれば精度は向上しますし、在庫管理システムを導入すれば、入力から発注提案までを自動化し、担当者の負担を大幅に軽減することも可能です。

重要なのは、自社の規模と状況に合った方法を選択し、それを継続的に運用していくことではないでしょうか。正確な棚卸入力を通じて、無駄のない効率的な発注管理を実現しましょう。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

発注書を電子化する方法は?電子帳簿保存法への対応も解説

電子帳簿保存法改正により、電子的に作成されたり送受信されたりした発注書は、紙ベースではなく、電子データでの保存が義務となりました。紙で発行された発注書は、スキャナでの保存を選択できます。この記事では、発注書を電子化して保存する方法や、電子帳…

詳しくみる注文書ファクタリングは個人事業主でも使える?仕組み・メリット・注意点を解説

取引先からの正式な注文書を使って、納品前に資金を調達できる「注文書ファクタリング」は、急な資金ニーズに悩む個人事業主やフリーランスにとって、有効な資金調達手段です。 本記事では、発注書ファクタリングの仕組みや請求書ファクタリングとの違い、審…

詳しくみる発注書は英語でどう作る?テンプレートやメールの文例を紹介

日本国内宛ての発注書と、海外宛てに送付する英語の発注書では形式や記載する内容などが異なります。 発注書を英語で作成する場合、どのような点に注意すると良いのでしょうか。英語の発注書のテンプレートを例に、記載する項目やポイント、発注書送付時のメ…

詳しくみる発注書・注文書の書き方は?テンプレートをもとに記載項目を解説

「発注書」とは、取引先に商品や仕事を注文するための書類です。注文する商品や作業の内容、金額や納期などの細かい条件を明示することで、取引の安全性を確保する役割があります。 この記事では、発注書が果たす役割や記載内容、注文書や見積書などとの違い…

詳しくみる発注書をワード(Word)で作成するには?テンプレートと作成法を解説

Excel(エクセル)とは異なり、Word(ワード)で発注書を作成すると、レイアウトの自由度が高く、印刷やPDF化が簡単という特徴があります。特に自動計算機能が不要な場合や、見た目を重視したい場合に適しています。 この記事では、Wordを使…

詳しくみる「発注する」は英語で何と言う?業種別フレーズやメール・電話の例文を紹介

海外の企業と取引を行う際、「発注する」という行為を正確かつ適切に英語で伝えること は、ビジネスの信頼性を左右する重要なスキルです。本記事では、「発注する」は英語でどう表現するのかという基本から、発注が多い業種で使われる言い回し、メール・電話…

詳しくみる