- 更新日 : 2024年3月29日

顧問料の請求書テンプレートと書き方のポイントを紹介!

顧問料の請求書は、企業や団体が専門的な知識やアドバイスを提供する顧問に対して支払う報酬の請求に使用されます。顧問として活動する職種には弁護士、税理士、経営コンサルタントなどがあります。

顧問料の請求は、契約に基づいて定期的に(例えば月末や契約で定められた期間ごと)、または特定のサービスを提供した後に行われます。請求書には顧問料の金額、サービスの内容、支払い条件などが記載され、クライアントに対して正式な支払いを求める文書として機能します。

当記事では、顧問料の請求書を書こうとしている方向けに、顧問料ならではの請求書の書き方のポイントと、顧問料向けの無料テンプレートを紹介します。

目次

顧問料の請求書を書く際のポイント・注意点

顧客の事業を行う中で生まれる疑問や困りごとの相談相手として、税理士や行政書士、司法書士などが顧問を務める場合もあるでしょう。その代金である顧問料を支払ってもらう方法には、請求書の発行や口座引き落としなどがあります。以下では顧問料の請求に関して知っておきたいポイントや注意点を紹介します。

顧問契約の顧客は事業者が多い

顧問契約を結ぶ顧客としては、事業を行っていない個人は少なく、事業者が多いです。たとえば、行政書士であれば会社の法務の委託を受けて書類作成や許認可の手続きを行う、税理士であれば個人事業主の会計処理や税務を行うといった場合が挙げられます。そのため、事業者が相手である顧問契約においては、インボイス制度の影響を受けやすい面があります。

顧問料はひとくくりにせず内容を詳しく記載する

顧問料の請求書では「顧問料一式」とまとめるのではなく、取引の内訳を詳しく記載しましょう。顧問契約を結んだ契約書に内容を記載してある場合でも、確認に手間がかかります。経理担当者だけでなく、記帳代行業者や監査役、税務調査を行う税務署職員などが請求書を確認することも多いです。いつ誰が見ても内容がわかるように記載しておくことが望ましいでしょう。

請求する顧問料は何月分なのかを明記しましょう。顧問料が毎月定額ではなく、相談回数や作業内容によって変動する場合は、その内訳もわかりやすく記載します。

\顧問料にも!請求書をカンタン・自動作成!/

顧問契約の範囲外のものを区別する

顧問料とは別の請求内容がある場合も、明確に区別して記載しましょう。どこからどこまでが顧問の範囲なのかがわかるように記載します。契約の時点であらかじめ顧問の内容に該当する業務とそうでない業務を明確に区別し、顧客に対して示しておくことも大切です。

顧問契約の内容には、日常的な相談や調査が主に含まれます。一方で、契約書などの書類作成や許認可の申請、技能実習生の外部監査など、イレギュラーな業務は顧問の範囲外となる場合が多いです。何に対する請求なのかを項目ごとにわかりやすく記載することを心掛けましょう。

顧問料を口座引き落としにすることも可能

毎月一定額の顧問料を支払ってもらう場合は、都度振り込んでもらうのではなく口座引き落としとすることもあります。自動的に引き落とされるため月々の請求書を発行しないことが多いでしょう。そのため、相手が消費税の課税事業者であって仕入税額控除を行う場合には、インボイスとなる書類が都度発行されないことになります。

こうした場合には、相手がインボイスとして保管できる書類をあらかじめ整えなければなりません。相手が仕入税額控除を行うには、以下の対応が必要です。

- インボイスに必要な事項を記載した契約書の作成

- 役務の対価が支払われた事実や年月日のわかる預金通帳の保管

まず契約書にインボイスとして必要な記載事項を盛り込む必要があります。インボイス制度開始前から継続して契約している場合は、元の契約書に追加する事項を覚書や通知書などでインボイスに必要な事項を通知しなければなりません。

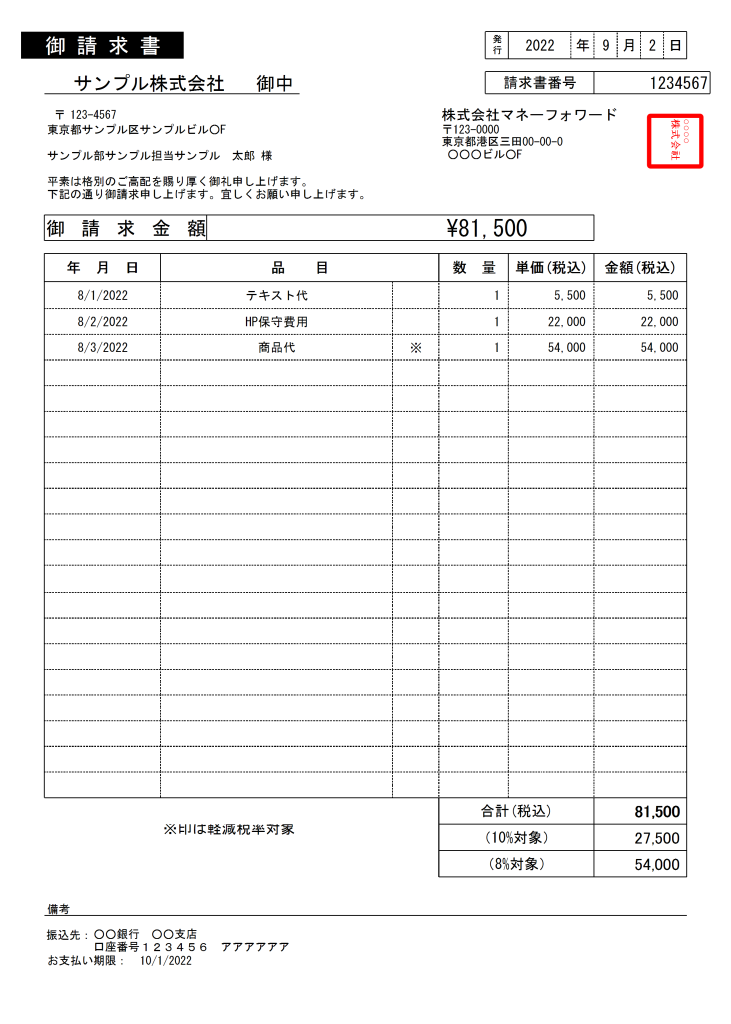

顧問料向けの無料請求書テンプレート(インボイス制度対応)

顧問料向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。品目・単位などは、あくまでサンプルで簡易的・汎用的に入力していますので、ご自身の業務に合わせて適宜カスタマイズしてみてください。

免税事業者向けのシンプル・汎用的な請求書テンプレート

免税事業者向けの請求書エクセルテンプレートは、こちらのダウンロードページから無料でダウンロードできます。

請求書テンプレート一覧まとめはこちら

なお、顧問料向けの請求書以外にも、様々な請求書テンプレートを無料でダウンロードしていただけますので、詳しくはこちらのページからご覧ください。

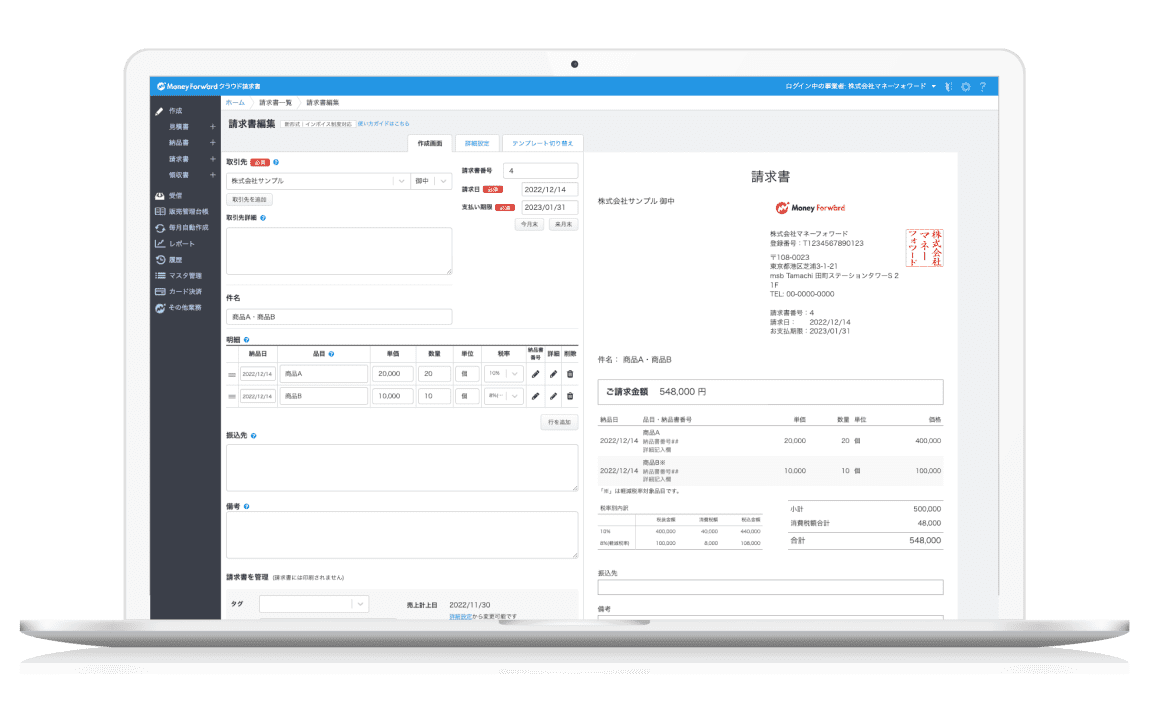

なお、マネーフォワード クラウド請求書では、エクセル不要でフォーム入力でカンタンに請求書を作成するが可能です。顧問料用の請求書ももちろん作成できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

\フォーム入力で請求書をカンタン・自動作成!/

【項目別】顧問料の請求書の書き方

続いて、請求書の書き方を項目別に解説します。

より詳しく知りたい方は、下記の記事に記載していますので、必要に応じてご参考ください。

1. 請求書のあて先

発注者の社名、事業部名、担当者名などを記載します。発注者とは異なる社名などを指定される場合もありますので事前に確認しましょう。

2. 請求内容

今回の請求対象となる商品名やサービス名、金額を記載します。数量がある場合は、数量も忘れずに記載します。また、取引先によって書き方が異なることもあります。ここでは、それぞれの項目についての書き方とポイントを解説します。

※(免責)なお、上記で紹介したテンプレートは汎用的・簡易的にサンプルを記載しているため、必ずしも以下で紹介する内容を網羅しているとは限らない点にご容赦くださいませ。

- 品目:

- 書き方: 品目欄には、提供された顧問サービスの内容を記載します。例えば、「経営コンサルティング顧問料」、「法律顧問料」、「税務顧問料」など、提供された顧問サービスの種類を具体的に明記します。

- ポイント: 顧問サービスの内容をできるだけ詳細に記述し、受領者がどのようなサービスに対して料金を支払っているのかを容易に理解できるようにします。必要に応じて、対象となる期間(例:20XX年X月分)も併記します。

- 単価:

- 書き方: 単価欄には、顧問料の計算基準となる単価を記載します。顧問契約に基づく月額料金や、特定のサービスに対する固定料金など、合意された単価を明記します。

- ポイント: 単価の記載は、契約内容を正確に反映させることが重要です。顧問契約で定められた料金体系に従い、明確かつ疑問の余地がないように記述します。

- 数量:

- 書き方: 数量欄には、提供されたサービスの数量または期間を記入します。顧問料の場合、通常はサービス提供の期間(例:1ヶ月分)や、特定のサービスに対する回数を指します。

- ポイント: 顧問サービスの内容が期間に基づくものである場合、正確なサービス提供期間を記載します。また、特定のプロジェクトやタスクに基づくサービスであれば、その回数や実施日を明記することが望ましいです。

3. 消費税の表示

消費税の金額を明記します。

また、内訳に軽減税率の対象とならない品目(10%)と対象となる品目(8%)の小計を分けて記載し、それぞれの消費税額を明らかにします。

※軽減税率の対象は、一般飲食料品や、週2回以上発行される新聞なので、顧問料の請求書を書く場合は基本的に該当しません。

4. 発行日

基本的には、発注者が指定する締日を記載します。請求書の作成日ではないので注意しましょう。

5. 支払期日

双方で取り決めた支払日を記載します(「下請代金支払遅延等防止法」では、支払期日は受領より60日以内としています)。支払遅延防止のために毎回記載するとよいでしょう。

6. 発行者

ご自身の名前を記載します。

7. 振込先

銀行名、支店名、口座の種類(当座・普通など)、口座の名義、口座番号を正確に記載します。振込手数料を負担してもらう場合は、その旨を記載します。

8. 特記事項

支払い期日が変更される条件や分割払いなど、請求と支払いに関して特別な条件がある場合に記載します。

9. 請求書番号

後で請求済みや入金などの確認が簡単にできるように、右上に請求書番号を記載します。

10. ※適格請求書(インボイス)の場合の項目

インボイス制度に対応した請求書の場合は、下記の項目も必要です。

- 登録番号

- 軽減税率の対象である旨の表記

- 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度についてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。

・インボイス制度を図解でわかりやすく解説!制度対応においてのチェックポイントや注意点は?

顧問料の請求書を作成する際のまとめ

顧問料の請求書作成においては、テンプレートやクラウド請求書ソフトの利用が推奨されます。

テンプレートを使用することで、必要な情報を適切に、かつ迅速に整理し、漏れがないようにすることができます。クラウド請求書ソフトを活用することで、請求書の作成、送信、管理が一元化され、作業の効率化と時間の節約が可能になります。請求書には、顧問契約の期間、提供されたサービスの概要、単価、および合計顧問料を明確に記述し、受領者が内容を容易に理解できるようにすることが重要です。

これにより、透明性とプロフェッショナリズムを保ちながら、信頼性の高い取引が実現します。

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。